20

7 月

国产超跑的春天来了吗?

- By IanGoo

2016年,又是日内瓦车展,一如既往的让人目眩神迷。

在这届车展上,我们看到了Bugatti终于亮出了Veyron的继任者、又一部终极数据怪兽Chiron;我们也看到了Lamborghini为了纪念创始人百年诞辰而发布的Centenario;看到了Aston Martin的全新主力车型DB11;看到了已经没有Roland Gumpert的Apollo推出了Arrow;看到了Touring Superleggera推出了风华绝代的Disco Volante的敞篷版本,还有Audi和VW设计总监的“换位思考”。

然而,有那么一辆车,足以让Chiron虎躯一震——Techrules TREV。

从官方通报的数据来看,这是一台比Chiron更加恐怖的怪物:

- 输出功率:768kW/1044PS

- 扭矩:8460Nm

- 0-100kph加速2.5s

这些数据摆出来,恐怕任何人都不会认为这只是一个样子货了。而且事实上,它在今年2月份已经前往Silverstone跑了一圈,显然是有实打实的基础在那边摆着,和游侠之前搞过的那台PPT应该不是一个层次上的。 并且,Techrules还表示,他们已经请到了汽车设计巨匠Giorgetto Giugiaro提供设计支持。很有可能还会有未来的车型规划。

有没有注意到那个“燃油经济性”指标?低到了0.18L/100km,而根据官方的稿件,其续航能力竟然达到了2000km!

等等……不是电动么?还要烧油?

这就要说说这个名字当中的“TREV”是什么意思了。

它是Turbine Recharging Electric Vehicle的简写——可怕啊,燃气轮机充电式电动车。

TREV技术简析

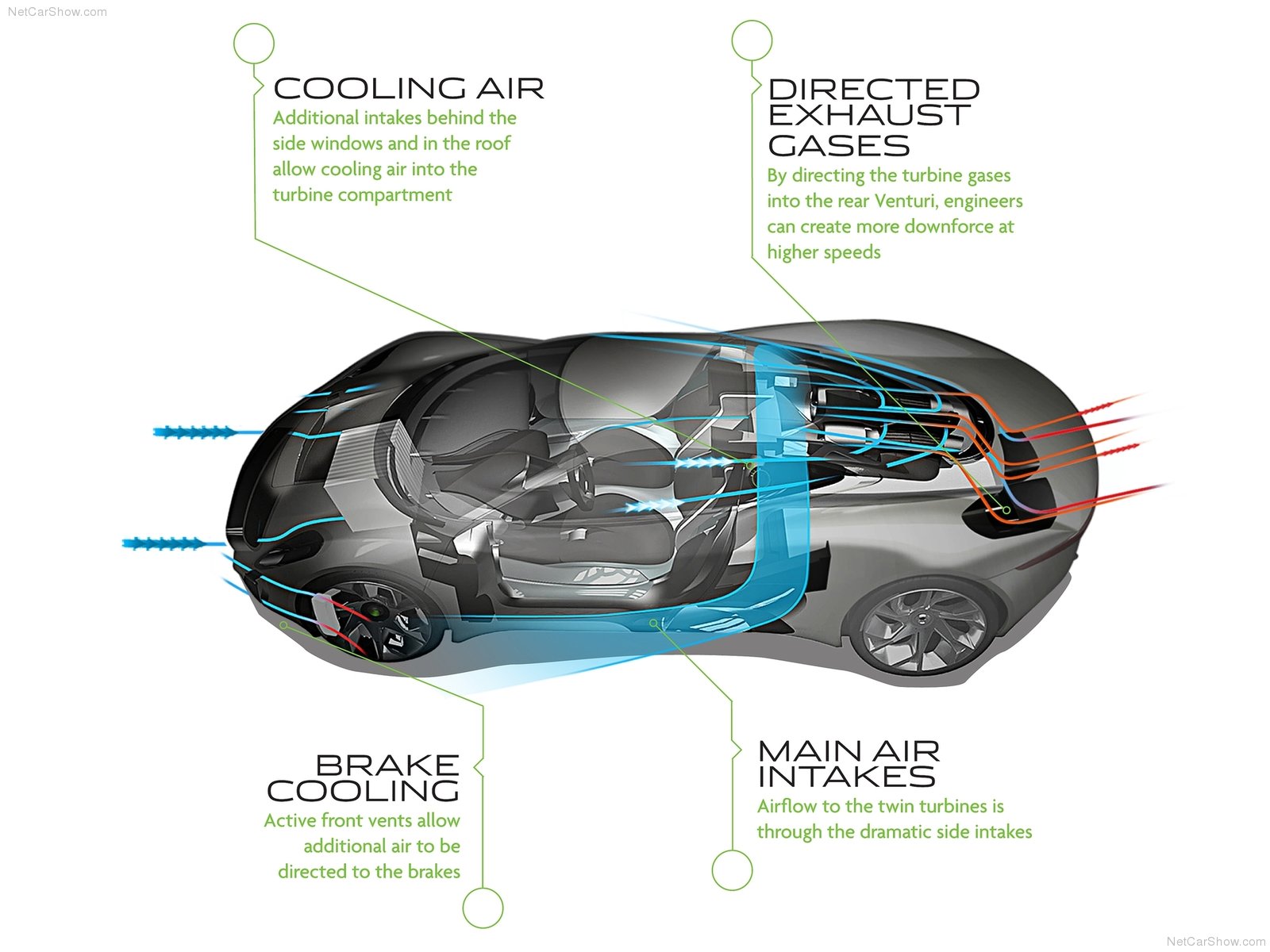

TREV看起来是个非常恐怖的新技术,但是实际上,这并非一个非常新鲜的东西。早在2010年,Jaguar就提出了这样的概念。这就是Jaguar C-X75概念车。其主动力单元正是两具小型燃气轮机。

不过,不同的是,C-X75在必要的时候,可以将燃气轮机直接与车轮连接,而Techrules的方案则是单纯让燃气轮机带动发电机,组成増程单元。

燃气轮机的原始形态其实就是涡轮喷气发动机,如果增大轴上输出的动力比例,而弱化尾喷输出,那么就会变成直升机使用的涡轮轴发动机。这就是很多燃气轮机的雏形。

燃气轮机和内燃机相比,热效率有很大的提升。目前一台热效率30%的内燃机是会让业界艳羡的。然而燃气轮机的普遍热效率都在60%。看起来很完美,然而燃气轮机也有其不可克服的缺陷。它的高效率运转区间非常窄,一旦转速超出或者不足,输出都会大幅下降。同时,燃气轮机的响应速度也无法和内燃机相提并论。另外怠速油耗,燃气轮机远远高于内燃机。

所以燃气轮机更适用于长期以一定转速稳定运转、不需要时时改变转速的环境。离开天空之后,典型的运转环境就是船用。

但是在地面上使用燃气轮机的先例并非没有。就是美国的M1 Abrams主战坦克。

而在汽车上使用,还真不多。Chrysler Gas Turbine、Rover JET1,还有一台Howmet TX,一台燃气轮机赛车,还真赢过比赛(Group 6)。

燃气轮机的弱点,注定了它在直接驱动车轮的工况下,表现不会超过现在已经高度精良的内燃机。所以燃气轮机式微也是不可避免的事情了。

电动时代的再临,给了燃气轮机又一个机会。有了一整套电动动力总成和电池在其中作为缓冲,不论是内燃机还是燃气轮机,都可以在最佳工作区间持续运转,带动发电机,纯粹作为增程装置来使用。这样的配置让燃气轮机终于得以绕过自身的软肋,而这也是Jaguar C-X75和Techrules的理论基础。

中国汽车工业的跑车梦

大概在十数年前,谈及中国的汽车工业,总会有人问这么一个问题:

中国为什么不能造自己的超级跑车?

在这个问题问出来的本世纪初,中国自主汽车工业仍然处于一个刚刚准备迈入市场化竞争的阶段,产品力极其孱弱,在当年,吉利、奇瑞、比亚迪基本上就是低价位低品质的代名词。

而那个时候,人们谈起Ferrari、Porsche、Lamborghini,基本都是高山仰止,望洋兴叹——不论是民间,还是汽车业界。似乎这是一个难以企及的高度,遑论Koenigsegg、Bugatti、McLaren这样的神级怪物了。

于是,一些不太那么安分的厂商,开始了一些有意思的尝试。

其中最为人所熟知的,当属到今天在公路上还有一定能见度的吉利美人豹。

这张图的下面,是吉利给美人豹下的一个定义:都市激情。还有一段颇有煽动性的话:

程式化的都市生活,每个人都渴望激情,哪怕只是片刻的放纵。美人豹都市跑车乐骋于都市间的驾驭感受,放纵绝对的激情,与中庸之道分道扬镳,寻找属于自我的快乐。

且不说美人豹是否真的能当得此等名声,但是毫无疑问,吉利当时已经意识到了汽车在功能性以外的属性。不论美人豹在市场和技术上的成败,这都是难得的常识。

从美人豹开始,中国的汽车工业界掀起了一场跑车风潮。于是,就在美人豹之后,中华推出了酷宝,比亚迪推出了S8。一时之间,国产跑车形成了三驾马车之势。

可是现实情况又如何呢?

现实是相当惨烈的。吉利美人豹的销量之惨烈,恐怕就算是年销量不足500的Focus ST都比不上。

那个年代,平民跑车的概念其实也算是挺流行的。除了国内的各大厂商,Hyundai也在那个时候将Tiburon GK引进到了国内,但是销量同样只能算一般。

不过,真正的问题还是——撇开销量,这些跑车的真正表现又如何呢?

我在路上经常会看到一台美人豹,黄色的。我开的不是什么顶级跑车,也就算个钢炮,但是撵上这台“跑车”,轻轻松松。有时候我跟在它后面经常忍不住看着它那在风中瑟瑟发抖的后保险杠,担心它随时会掉下来把我那金贵的车漆划道口子。

美人豹的表现,大抵如此。据说中华酷宝能好一些,然而我在街上遇到过,同样跑不过我这台手动小炮。

在最初的跑车风潮之后,国产跑车沉寂了。美人豹之后出了个更加不为人所知的中国龙,中华酷宝和S8则再无下文。

第一次国产跑车风潮解析

第一次国产跑车的潮流来得快,去得也快。只是经过了一个生命周期便偃旗息鼓了。究其原因,其实并不复杂。

首先仍然是产品本身和目标消费者的定位存在严重偏差。

美人豹也好、S8也好,面向的消费者是经济相对比较紧张的消费者,希望他们能够为运动情怀买单。然而从当年到现在,在中国市场上15万以下的细分市场当中,情怀一直让位于刚需。

什么是刚需?

对于这一级别的消费者而言,消费者购买的都是“刚需车”,所谓的“刚需车”,就是家中只有一台车的前提下,要求一台车拥有足够多的功能。这就是刚需车的特点。所以就需要一台车的内部空间足够大。

然而,设计汽车的都明白,跑车,准确地说是Coupe/Roadster,为了满足足够的低趴的效果,在内部空间——尤其是后排空间和头部空间上,都需要做出巨大的牺牲。

毫无疑问,任何人——不论平时对跑车有多欣羡,到了自己买车的时候,都会变得理智起来。当年我买车的时候,差点脑袋一热买了丰田86。

但是我还是权衡再三,在家里只有一台车的前提下,我必须考虑到家用的问题,所以最后还是选择了Focus ST,好玩的同时能搬家这才是要紧。

像我这样对“实用性”一向比较嗤之以鼻,并且购车预算达到25W的消费者都会对空间有所考虑,并且做出让步,在15W以下刚需车的消费者面前,究竟作何选择也就不言自明了。

那么问题又来了。如果面向的是一个更为小众的市场,消费者的特性是这样:

- 年轻、躁动

- 已有一台适合家用的车

- 预算仍然不算特别宽裕

这个定位上,也许会有一定的消费者。然而——仍然不太绝对。毕竟要注意“预算不太宽裕”,在这样的经济环境下,消费者将钱投入在“乐趣”上的比例本来就不够高。

但是,应该不是0。毕竟我在大街上见过美人豹,见过酷宝……貌似没见过S8。

那么问题来了,对于真正要追求“乐趣”的消费者来说,这些车有乐趣吗?

美人豹我自己没有亲自开过,但是网上不难找到评测,这里就有一篇。从中不难看出,对于美人豹的操控和动力,编辑均没有给出正面的评价。第一句话就是“表面现象”。准确地说,是“表面工夫”。

虽说我没有亲自开过美人豹,但是曾经在街道上和一台美人豹跑过。从它的表现来看,倒确也和媒体的评论差不太多。起步真的很慢,过弯的极限也真的很糟糕,我跟在它后面过弯,能看到它明显的侧倾。拜托旁边的Magotan Camery都比你气定神闲好伐?

很明显,符合上面那几个定位的消费者,一般来说多少还懂点车。面对美人豹这样的产品,真心不如搞个雨燕好好改改。这样的话,美人豹的销量惨烈,也就很容易理解了。

对于国产跑车而言,在底盘调校和发动机动力均上不去的情况下,只能卖一个外表,这也无疑够可悲了。虽然中华酷宝的风评相对好一些,但是恐怕也难以和同期的Golf GTI Mk V相提并论。

其实不用怎么看国产跑车,就算是Hyundai,它的跑车生意都做的不算平坦。

在美人豹那个年代,还有一台相对比较廉价的跑车在国内可以觅得,那就是Hyundai Tiburon GK。虽然比美人豹贵出不少,但是毕竟还在一般消费者的承受范围之内,没有跑到Ferrari和Lamborghini的领域那里去。

可是,对于Tiburon GK,评价仍然不甚很好。须知Tiburon GK最顶级的2.7V6 NA发动机已经可以输出172PS,但是它就是前驱车——不过这不是关键,关键是它的底盘调校同样不能算很运动,于是不论在欧洲还是在中国,Tiburon都是被冠上了“伪跑车”的名号。直到最近,它以Genesis Coupe BK的名号复出之后,才终于得到了认可——最低的2.0 Turbo都可以输出210PS,而最高等级的3.8 V6已经可以输出348PS,加之换装后驱,和全新的底盘调校,才有了Genesis Coupe在历经多年之后终于获得的成功。

但是中国汽车工业的基础,似乎还很难做到这一点。巨大的中国市场带来的巨大惯性,毫无疑问会将汽车研发困在刚需层次上更长的事件,远远长于现代面对的市场。

最后一个问题:为什么要研发跑车?

跑车,在汽车工业当中,和纯硬派越野一样,绝对不是走量的主力车型,而是一面高高举起的旗帜。它的存在,更多的是为了昭示“我们可以做到”,而不是“我们多数的车是这样”。它永远都是极端的存在——完全忽视实用性的任何诉求,只为性能和乐趣存在。这一点就和钢炮不一样。钢炮在满足性能的同时,仍然预留有足够的实用空间。

众所周知,极端的产品,销量一般都堪忧。不论是什么产品,最高配置永远都销量不会太高,就像nV的Titan,绝对不会是销量主力。然而,它却是提升品牌价值的重要手段。跑车也是一样,它和品牌的价值是紧紧捆绑在一起的。

跑车的运动特性,必定会为品牌的“高性能”的形象作出正面的推动作用。那么问题就来了:这个品牌与“运动”是否契合?

Ferrari的产品主力无疑是跑车,那是建立在Ferrari纵横赛场八十余年战果累累的基础之上。看到Ferrari,想到的第一个关键字就是“运动”。

说起销量,Focus ST的年销量不超过500辆,但是在这样惨烈的销量情况下,Ford仍然决定引进15款Focus ST、Focus RS、Mustang GT和Ford GT,组件所谓的“高性能核心”,这也是建立在Ford Sierra、Escort、Focus、Fiesta历代横行WRC赛场、Ford GT40狂虐Ferrari军团砍下LeMans冠军、Ford Mustang创立简单粗暴的Pony Car美学的基础之上,Ford可以用高性能车组团给品牌的运动特性长脸。

那么问题就来了,本土品牌,需要这样的“品牌提升”吗?

不论是吉利,还是奇瑞,还是中华,还是比亚迪,他们有这样的运动背景吗?退一步,他们需要这样的“运动”形象来提升价值吗?

恐怕在当前刚需车为主力的市场背景下,“运动”仍然是一个太过于边缘化的诉求。即便是Hyundai这样已经可以位列国际巨头的车企,Genesis Coupe仍然没有达到运动车领域超高知名度的程度。甚至从某种程度上说,放弃跑车意味着中国车企的成熟。

电动时代:第二次风潮要来了吗?

随着NEV的逐步兴起,跑车也开始逐渐电气化了。新世代三大旗舰均或多或少的安装了混合动力系统,最次也是个KERS。不过随着Tesla首度尝试在跑车上使用纯电动力,愈来愈多的厂商随即跟进。包括Mercedes、Citroen都在尝试。

电动带来的好处是显而易见的。然而缺陷也是显而易见的。电池容量的限制和漫长的充电时间限制了BEV的使用。因此,出现了一种自带发电机的产物——增程型BEV。这就是一个典型的增程型电动车:

来自Aston Martin前设计师Henrik Fisker。它的特点就是采用一台工作在经济转速的内燃机带动发电机,为电池组充电,而真正带动车轮的是电机。

増程电动车和传统的BEV相比,有相当多的优势。最重要的就是续航里程大大增加和重新充能速度远快于给电池充电。

在传统的内燃机领域,现在想要压榨更大的输出、作出更漂亮的输出外特性曲线,已经变得更加困难,但是,电动时代的来临,让国内车企和全球列强再次站到了同一条起跑线上。而难度颇大的底盘调校也许将在一定的时间内作为国产汽车的短板,不过,有Porsche Engineering这样的服务供应商,调校出出色的底盘,也并非不可能的事情。

真正的阻力

然而,这并不代表我对国产超级跑车的未来抱有绝对的正面态度。

有一样东西,总是在无形中左右着国内的汽车市场——文化。

和英国这样盛产玩具汽车的国家相比,中国的汽车文化还是太过于贫瘠。有再多的技术积累,缺乏文化方面的土壤,将汽车当成“玩具”的做法,始终无法被广大的人民群众和执法机构接受,自然,在市场上也就很难立足。毕竟国产汽车的品牌价值带来的个人形象的加成,远远达不到Ferrari和Lamborghini的水准。而如果像Lotus乃至Noble那样,完完全全就是照着驾驶玩具的风格来打造呢?

先看这个:银河SOHO地库聚会被查始末。

这就是国内玩车人的生存现状。整个改装界都在不遗余力地呼吁:改装≠飙车。但是不知怎么回事,交管部门一直充耳不闻。迟迟没有针对改装的相关法律法规出炉。导致了这样的奇观:当年在北京地下隧道,一台Lamborghini和一台Ferrari飙车导致严重事故,最后确是全城严查改装车,一大帮根本开不快的Hellaflush都被迫背锅。但凡稍动车的都直到,改装和飙车根本不能划等号,飙车撞车的都是原厂超级跑车,而且在马路上横行霸道不守规矩的,绝大多数也是原厂车,决定交通安全的永远都只是在驾驶者,而不在车子是否改装。

但是想想吧,毕竟路上那么多车,哪有空管一群极小的群体呢?

国内的消费者,仍然只是停留在将车作为工具的层次上——这并不奇怪,哪怕在英国,这样的基本款消费者都是占据绝大多数,但是难能可贵的是,多元的汽车文化允许玩具车的存在,也允许玩车人的存在。

但是在国内,如果你对车有高于工具的要求,得到的往往是不解乃至嘲讽的目光。对于我这样一个花了25万买了台手动A级车的人来说,这样的眼光我实在是看得太多了。更可怕的是,在一些号称理性、包容的社区上,对汽车的理解仍然很偏狭。只要求车的可靠、省油、大空间,一旦你提出我要一台驾驶有意思的车,拒绝平庸无趣的Corolla,经常能招来冷嘲热讽。

在这样的环境下,开发一款定位为玩具的跑车,也许根本就难有市场。

很多事情,就是这样,技术并不难解决,但是市场文化却是一个惯性巨大的东西。从MT的逐渐消亡,到钢炮逐渐平庸化,也许真的需要靠社会的各方面来慢慢推动吧。

Ragnarök?

(2018年增补)

其实不光是中国,在全球范围内,汽车+运动的未来都并不让人乐观。

英国作为全球汽车运动第一大国,17-29岁青少年持有驾照的数量在近年下挫多大40%,汽车的保有量已经达到峰值——这意味着以后,英国的民间汽车数量会开始逐渐下滑。

这是一个异彩纷呈的时代。我们有太多令人目眩的好玩的东西——或者说,“纯粹的娱乐”。汽车这样的工具+玩具属性的东西,玩具属性自然会逐渐降低。

甚至FIA都感到了危机。

随着Gran Turismo Sport的发布,FIA似乎抓住了一个将这些数字时代原住民吸引到发动机震天响的赛道的机会。FIA联合Polyphony和SONY,推出了FIA认证GT赛车运动计划。高水准的GTS玩家将有机会获得FIA的“数字赛车执照”。

其实这个跨界合作想想就觉得有些不对劲。GT系列虽然比NFS正经,但是它无论如何都不能算是严肃的SimRacing——rFactor和Assetto Corsa怎么都比GT要更加严肃、精确,甚至可以说,用开GT的方法开真正的赛车,不排除出问题的可能性。

那么FIA联合Polyphony的意图就很明显了——FIA看中的根本就不是GTS的“拟真性”(否则为什么不去找经验更为老到、而且还有赛车行业从业经验的的Kunos和ISI/Studio 397?),而是看中了GT系列极为广泛的受众。这部分受众并非真正意义上的SimRacing超级硬核玩家,但是一定是游戏爱好者,同时对严肃的赛车有一定的兴趣。

FIA作为全球赛车运动的最高主管机构,都被Y世代、Z世代们逼到了这份上,可以想见,未来的汽车行业,“运动”这一要素可能会进一步削减。

尽管现在汽车造型设计越来越凶,但是——造型凶不凶和一辆车是否真正运动并没有什么关系。真正的硬核性能车已经越来越少了。

- Lamborghini V12车型将不再提供MT变速箱

- Porsche PDK变速箱装车比例逐年上升

- Ferrari新车型已经不再提供MT变速箱

- Mitsubishi Lancer Evo停产

- Focus RS Mk IV将提供48V动力总成,并不再使用MT变速箱

- Focus ST Mk IV将是最后一代纯内燃机+MT组合的Ford钢炮,将不再引进国内销售

- ……

这样的迹象,可以列出很长一串单子。Lamborghini、Ferrari之流尚可以极高的品牌溢价成为名流的身份象征,纯粹靠性能打天下吸引硬核玩家的街道性能车早已堕入严冬。

我曾经发出过一个悲伤的预测:很有可能我们这一代,是最后一代在民用车上享受“性能”乐趣的消费者。在我们之后的消费者,将视汽车为完完全全的工具。

但是回头想一想,这真的是一个坏事吗?

似乎,我们这一代也没有因为没有马骑而悲鸣吧,世界总是会向前进的,新的、更有趣的、更吸引人的东西在不断涌现,汽车——特别是有人驾驶汽车,在未来也许会变成现在的马匹。

所以,光圈科技,我看好你哟。