27

8 月

机械之心

- By IanGoo

在《设计师的笔袋》当中,我说过我对自动铅笔有一种高度的偏爱。事实上也确实如此,多年过去,我手头的自动铅笔早已不止文中提到的这区区几支了。

最近出了一趟差,回来之后对手里上千的Nottingham颇有微词,并且开始思考是否有可能用一支便携型自动铅笔顶掉Nottingham的位置——比如给另一只TiMaze TP2加上Schmidt DSM 2007。

在这时候我才意识到——我TM是不是对自动铅笔有些爱过头了?在写《设计师的笔袋》的时候,我手头的自动铅笔和其他类型的笔还算是势均力敌,但是随着这几年的买买买,我手头的自动铅笔已经形成了压倒性的数量优势,不完全的清单如下:

- Tombow Zoom 505 0.5mm黑

- Tombow Zoom 505 0.9mm金

- Uni Kuru Toga M5-KH

- Uni Kuru Toga M5-KS

- Uni Kuru Toga M5-1030

- Uni Kuru Toga Dive M5-5000

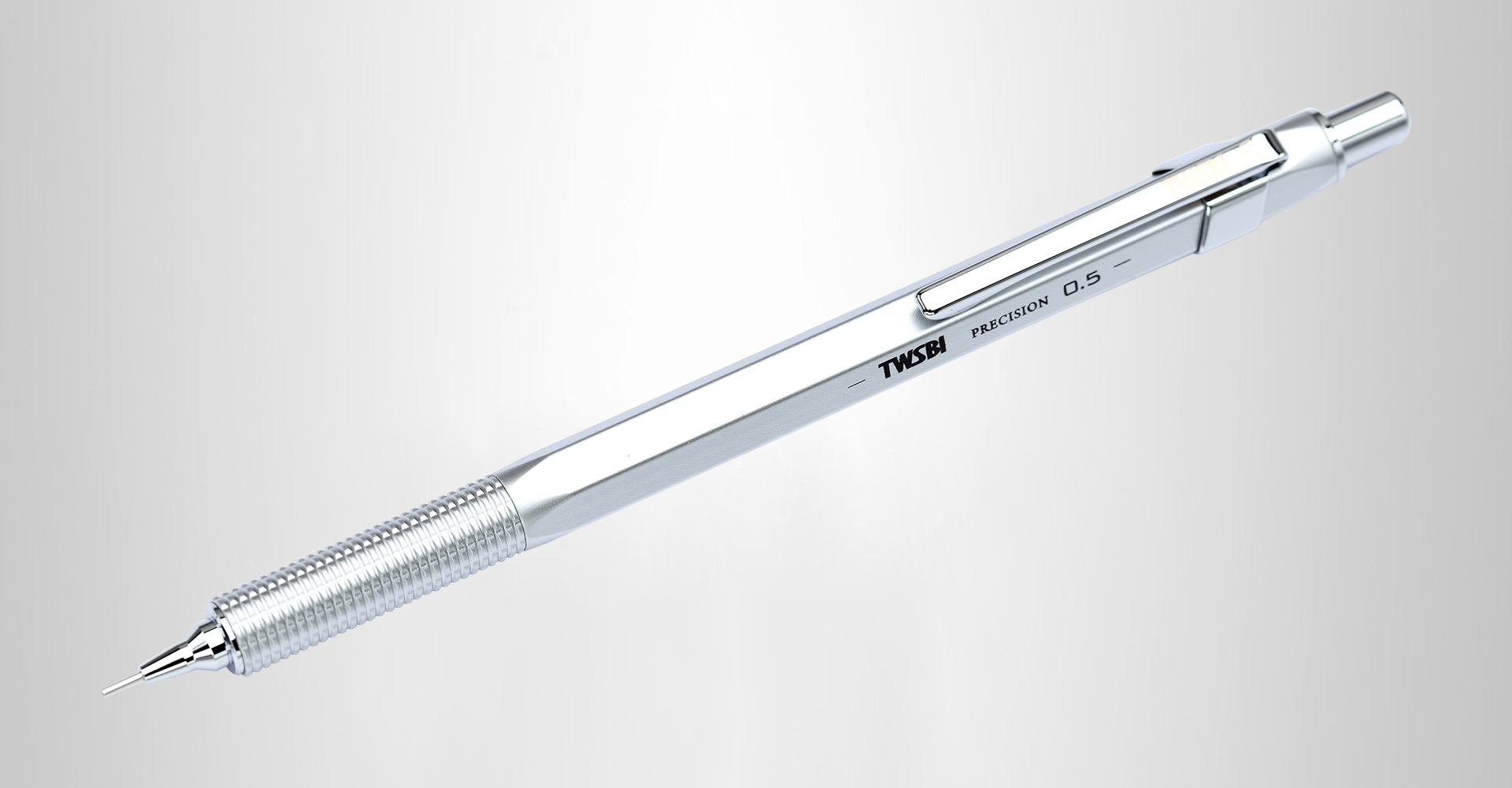

- TWSBI Precision 0.5mm

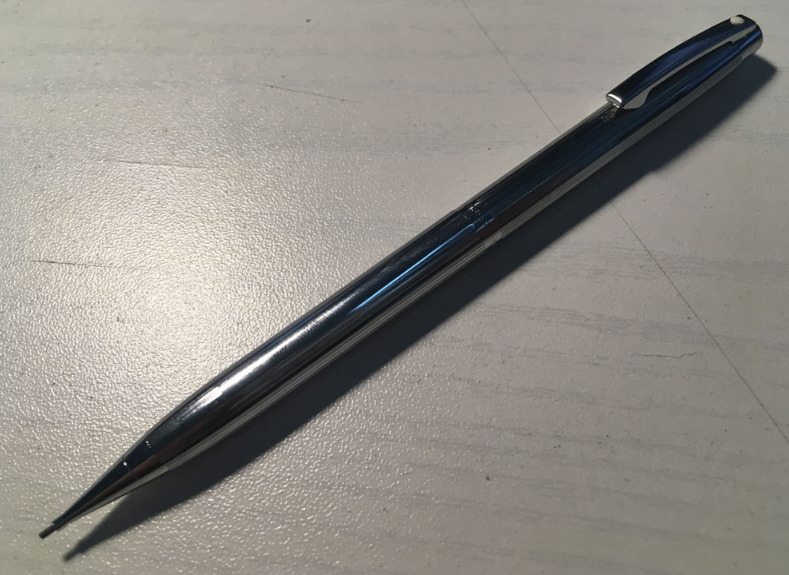

- 三星720 0.5mm

- 三星721 0.9mm

- Schneider iD 0.9mm

- Sheaffer 506 0.9mm

- Uchida Drawing Sharp S 0.5mm

- “Pierre Cardin” 0.9mm

- Zebra某不知名型号书写型0.5mm

- Pilot某不知名型号书写型0.9mm

- Pilot H-1089

真的是什么稀奇古怪的东西都有。上面的清单还不完整,肯定还有一些没有写进去。相比之下,只有四支的钢笔阵容和四支的滚珠笔阵容实在是不值一提。

那么,为什么我会对自动铅笔如此痴迷呢?

老友

有一位知乎网友说得好:

在百无聊赖的小学生眼中,拆装自动铅笔的乐趣堪比胶佬拼钢普拉。

严重同意。毕竟我小时候就是这么过来的。

我一直都是自动铅笔的重度用户,可以说一直到高二我都是以自动铅笔作为日常书写的绝对主力来用的,直到高二下学期,为了适应只能用黑色水性笔/中性笔的高考环境才强制切换成了以中性笔为主。当然,上了大学之后,立即切换回自动铅笔——设计师嘛,随手掏出一支自动铅笔的B格也不低,不输于随手掏出一根Bic Crystal,仅次于随手掏出一根Staedtler蓝杆。

这一切的万恶之源,却是一个早已不可考的产品——某个“正姿书写三件套”。

这个三件套的所有信息我至今都没有找到。这个三件套也不知道是哪路神仙打通了教育系统的哪个层级的关节,一所学校发了一堆,结果根本没有哪个学生愿意用——自己都有用顺手了的文具,干嘛花钱买新的。

这个三件套里有三支笔,一支滚珠笔,白杆黑笔握;一支钢笔,墨绿色笔杆小明尖;一支自动铅笔,紫色笔杆0.9mm,都是塑料杆,做工堪称粗劣。滚珠笔的笔芯拿出来没有一个不是扭成麻花的,笔尖和笔芯的旷量就不要有任何高要求了。学校的老师要求不高,就纷纷薅里面的滚珠笔用,我就正好薅里面的钢笔和自动铅笔用——这也是为什么我至今最喜欢自动铅笔,钢笔其次,滚珠笔是上了大学之后发现它在便利性和画图效果之间的很好的平衡之后才开始使用的。

但是我觉得我自己觉醒设计师之魂的岁数还是比较小的。套装里的紫杆自动铅笔——我是非常不满的。它的加工精度非常感人,塑料爪瓣加持力度过大,很容易断铅;笔尖的沟槽程度更是逆天,用一段时间就会松动,然后护套会一戳就缩阳入腹——没了,这让它容易断铅的程度更上一层楼。

我是不知道,这玩意儿我是怎么能忍它两年的——大概是因为存货太多了,一支笔废了或者快废了的时候,就直接薅一支新的来用。终于到了五年级,大概是老头都看不下去了,在经过镇上的供销社的时候,在那里给我买了一支全新的自动铅笔。就是上面清单里已经列出的三星720。

上面这支是2019年我后买的。因为这支笔在我大概上到初一的时候丢了。但是在我的印象当中,这是一支极其优秀的自动铅笔,因此一直在寻寻觅觅,终于在后来我找到了具体的型号,并且很惊喜地发现淘宝上竟然还有库存品,于是很果断地下单买了一支。但是到手之后才发现这支笔的童年滤镜有点重了。它很大程度上带有日本1970-80s自动铅笔黄金年代产品的影子,比如Pentel TOTU这类,但是当我手里真的有一支同时期的日产自动铅笔的时候,对比之下还是能发现精度上的差异,三星720下笔的时候能够很明显地感觉到笔尖的“软”,相应的,这支自动铅笔也更容易断铅。所以这支三星720只是作为收藏封存,并没有作为日常书写的主力。

这支笔丢失之后,我又在城里买了一支铅笔——第一支日产自动铅笔,Pentel某个不明型号。配套的是一盒Pentel C505铅芯,售价6元,我印象极为深刻的原因是这盒铅芯是12支,平均下来是5毛钱一根,在当时的我看来这个价格是相当高了,因为在镇上的超市里,国产铅芯一盒得有几十根,但是价格大概也就一两块钱。包括我之前用了很长时间的三星,一盒30根,售价一块钱。这根铅笔没有服役太长时间,因为笔杆是软橡胶,用了两年就烂了,但是笔本身的素质还是相当不错,于是当我在镇上的超市里看到同品牌的笔而且也没那么贵的时候,我买了一支,这支笔的普及程度相当之高——高到后来我发现我媳妇也用过这个型号的笔,那就是Pentel Fiesta AX105。这个型号至今还在生产,堪称文具界常青树。

这支铅笔一直用到了高中结束,陪着我上了高考考场,到这时候,它也已经强弩之末了。全塑料的笔尖已经遍布裂纹,Fiesta说到底还是一个以低价大杀四方的入门级产品。

上到大学之后,我对自动铅笔的痴迷算是完全点燃了。在这个阶段,我主要用的是两支自动铅笔:一支是Pilot,型号不明应该已经停产了,另一支是Zebra Drafix,也是我第一次接触0.3mm口径的自动铅笔。冤大头也不是没当过,当时在国家美术馆的对面有一条街全是卖画具的,我们也时不时去逛一逛,在那里我买到了人生第一支高端绘图自动铅笔——大名鼎鼎的红环600。

只不过这个红环的英文名是“Red Circle”,近年来山寨红环(就叫它红圈吧)的质量水准有了长足的进步,甚至可以和日产rOtring掰掰手腕,但是很显然,当时差点意思,我的那支红圈600用了一个多星期就开始出现掉漆的现象,露出了里面的铜胎,铜胎又开始迅速氧化,最终的样子那是相当合乎周礼。红圈600死于坠落,在家里它从桌子上掉到了地上,在地板上戳了个洞,自己也走完了合乎周礼的一生。

倒是两支塑料杆子的自动铅笔发挥稳定,一直用到工作。

工作之后有了收入,自然就开始买买买一些高端货了——但是也没那么高端,“五毒”之类的一点都没有碰,通常都是在100-300的价位上,很少更高。但是在这个过程中,我也开始建立起了自己对自动铅笔的评价体系。

好铅笔的标准

我工作后第一支高端自动铅笔是非常著名的Staedtler 925-25。这是一支最基础款的绘图自动铅笔,但是现在回想起来——我TM为啥不买当时200出头的925-85啊!因为不久之后,复杂的925-85停产,随后就是这支笔的价格被炒到了四位数。

但是我对925-85并不感冒——它太复杂了!在我的理解当中,自动铅笔是铅笔的“不用削”替代品。它应该像木杆铅笔一样稳固。而太复杂的机械结构,不管它有多精密,都是不可能达到简单的机械结构那样的稳定性的。925-25就是只使用了一支缲出式自动铅笔的最基础的结构,所以它的稳定性无与伦比——才怪!

当我按下笔尾的按钮的时候,我能感觉到一段手指可以感知的旷量,这个旷量的来源很容易看到——拆开925-25,就能看到不堪重负而弓腰驼背的塑料内管。

这让我回想起了小时候用的那支自动铅笔。我就是在那时候开始寻找那支早已丢失的自动铅笔的型号,并且在不久之后得偿所愿,同时也将好铅笔的标准增加了一条:金属内管。

这一条的结果就是TWSBI Precision。

绘图自动铅笔精良的做工和用料一直是我非常推崇的,虽然我在红圈600上翻过车,但是我还是决定寻找一支高质量的绘图自动铅笔,结果找了一圈,发现rOtring早已全系使用了塑料内管,金属内管那得追溯到上世纪70-80年代那些动辄成千上万的收藏品了。但是找寻的结果也并非一无所获——TWSBI,三文堂,走进了我的视野。

三文堂并非以自动铅笔而著称,它最著名的产品是钻石系列示范钢笔,但是稍微翻了翻,发现它竟然还有自动铅笔的产品线,而且作风非常老派,颇有1970-80黄金年代的遗风。

TWSBI Precision的特点就是从内到外全金属,除了密封圈、橡皮等很有限的几个组件之外,全部都是金属,包括内管。这就不用犹豫了,果断下单,到手后发现真的不虚此行,它的稳固程度绝对是顶尖梯队,至今我都在使用,是一支相当优秀的自动铅笔。

但是它完美吗?

很显然,并不。它最大的问题就在笔夹上。

自动铅笔有一个从娘胎里带来的天生无解的问题:如果一直用一个角度来书写的话,铅芯会被磨成一个大斜面,这个显然是个体验很差的事。所以正常都会写两笔就转个角度,这已经成为习惯。但是在这个过程中,几乎所有的自动铅笔的笔夹都会硌手。这个问题我早在使用那支软胶杆Pentel的时候就已经爆发过了,我将那支笔的笔夹剪掉打磨,才算顺手。于是这就给了我好铅笔的一个新标准:笔夹不能硌手,或者干脆就没有笔夹。

金属内管+笔夹不硌手这两条指标,是我眼中的“好铅笔”的标准,但是很不幸,这两条指标几乎将市面上99%的铅笔都排除在外了。包括我的收藏品里,也有大把的不符合这个要求的。但是选择面终究还是有,第一类走进我的视野的是钢笔式的自动铅笔,准确地说,是Tombow Zoom 505和Pentel Kerry两个型号。

Zoom 505在我这里绝对是集万千宠爱于一身——我有多喜欢呢?我买了三支,分别是0.9mm自动铅笔、0.5mm自动铅笔和G2滚珠笔。Zoom 505的丰富的选项也满足了我的要求。Zoom 505在几乎所有的角度上于我而言都是完美的自动铅笔——它的用料与工艺水准完全就是黄金年代的水准,甚至还更高:厚重的铜制笔杆、全金属的内管、笔杆表面处理是精细的拉丝或者喷漆。

Kerry的笔杆虽然不是金属,但也是高端钢笔同款的树脂,观感、手感都是顶级的。这两支铅笔的共同点就是它们都是钢笔式设计,取下笔帽之后就没有任何笔夹的问题了。

我一直在重复一个概念:自动铅笔的黄金年代。这是一段开始于1970年代,终于1990年代的时期。自动铅笔在这一时期大量走进校园和社会各阶层,成为人们广泛使用的书写工具。自动铅笔在这一时期也得到了长足的发展,全金属或者金属加塑料混合笔杆、全金属内管的繰出式结构、鱼雷状的造型构成了这个时期最典型的自动铅笔笔款。比如Pilot S55。

如果觉得三星720长得和它很像的话那就对了,三星720正是模仿的黄金时代的日产自动铅笔。而Zoom 505和Kerry,那就不是“模仿黄金时代”的问题了——它们本身其实就是黄金时代的遗民!

Zoom 505起源于1986年,它也是Tombow “Zoom”系列的第一款产品,Kerry还要更早一些,可以追溯到1971年,漫长的历史让现在的Kerry都在笔杆上标上了“Since 1971”的字样。Pentel还有一个很著名的活化石:PG5,起源于1972年,同样也是金属内管。

幸运的是,除了这些黄金年代的遗民,当年的中古铅笔产量也相当大,这就造就了规模不小的中古自动铅笔市场。在这个市场上我也没少买买买,包括一支Pilot H-1089、一支不知型号的Pilot 0.9mm口径(很有特色的是它没有笔尖护套),但是我最喜欢的却并非黄金时代的产品——甚至它并不产自日本。

旋转!

1915年早川德次发明缲出式自动铅笔并实现普及之前,自动铅笔的主流结构有两种:一种是坠铅式,一种是旋转式……

这是我整理的自动铅笔发展史中的一段,在了解到自动铅笔那光怪陆离的发展史之后,我对自动铅笔的早期产品产生了浓厚的兴趣——旋转式?那是个什么概念?

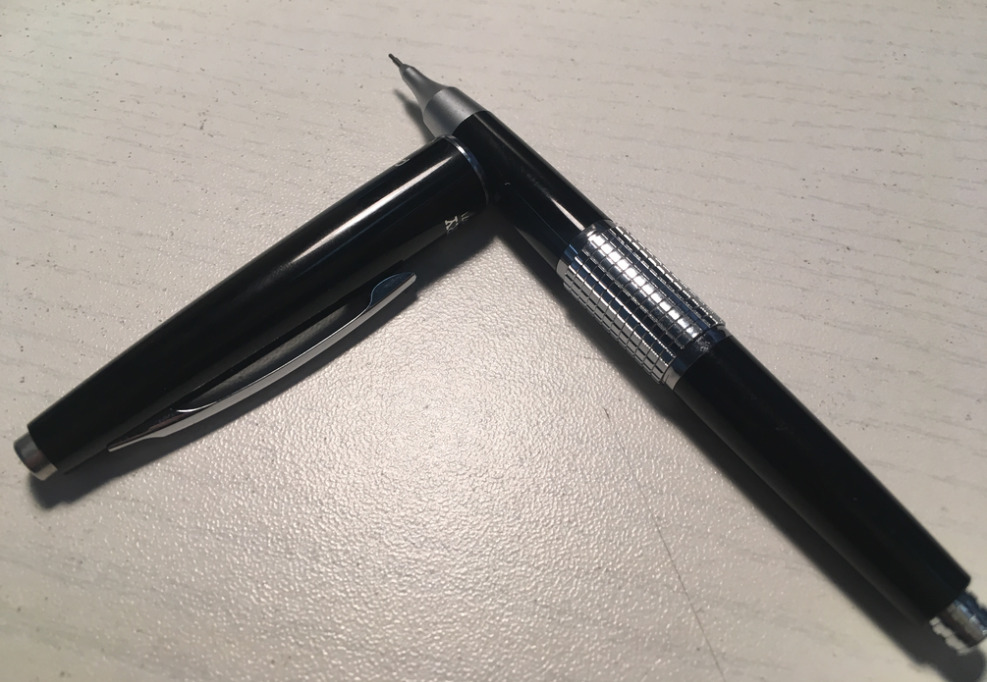

然后我上了个大当,那就是Schneider iD 0.9mm自动铅笔的由来。

平心而论,Schneider iD是一支相当有特色的自动铅笔,否则它也拿不到iF设计大奖。但是——它不是我想要的那种旋转式自动铅笔。Schneider iD本质上仍然是缲出式自动铅笔,只不过在笔尾的旋钮内部增加了一个将旋转机构变为轴向按动的小机构而已。不过这支笔本身我是基本没啥意见的,虽然它是塑料内管,但是塑料内管很短,加上约束内管的管壁夹得很紧,所以刚性还算不错。笔身很粗,笔夹和笔身很好地融为一体,所以也没有硌手的问题。

但是它终究不是我想要的。

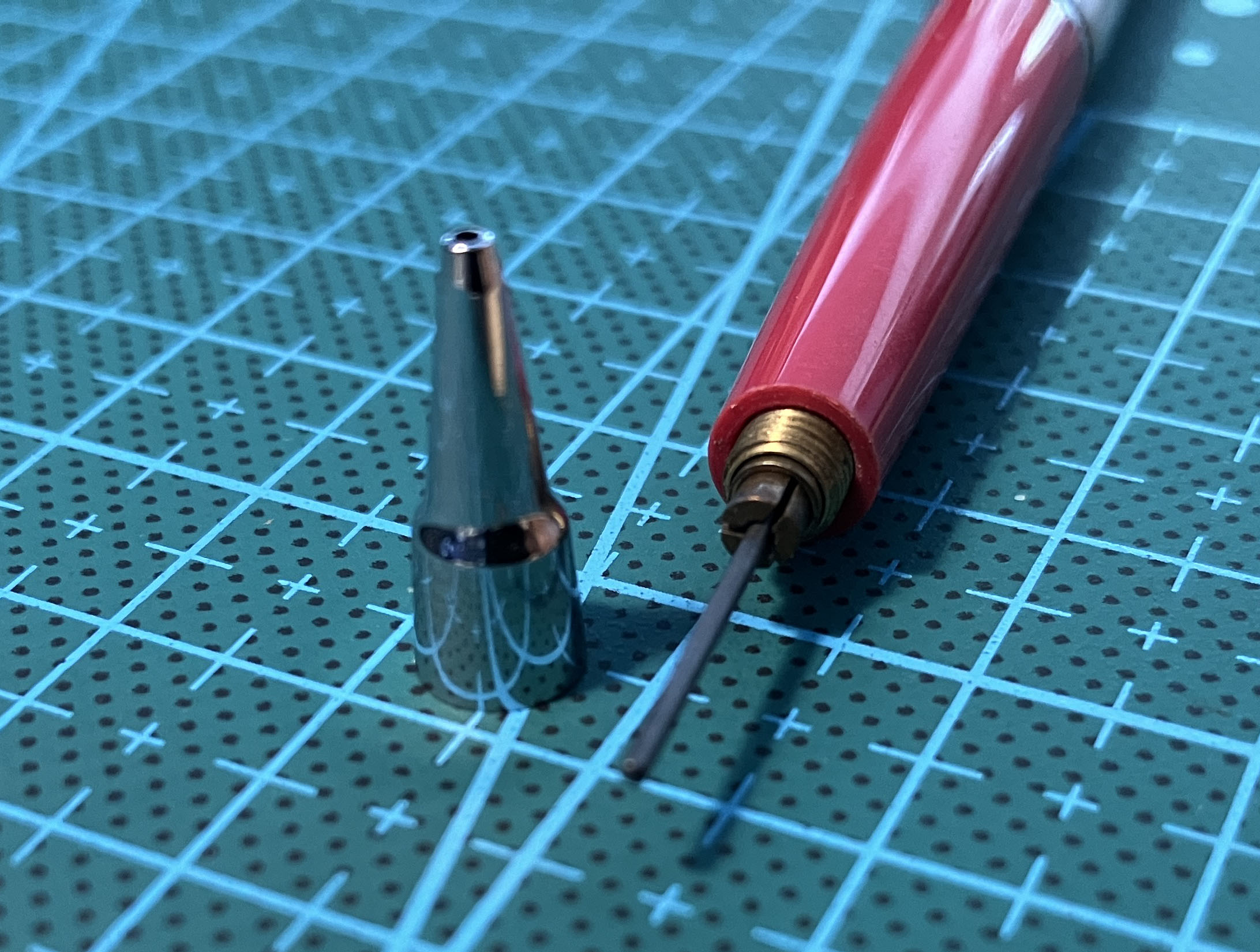

某次,在闲逛的时候,我看到了一支年纪颇大的笔,型号是Sheaffer 506,具体生产时间不明,应该是在1970年代早期,全钢笔身,关键是——

第一、它是真正意义上的旋转出铅。

第二、它虽然有笔夹也不是钢笔式设计,但是笔夹非常短,看起来不会硌手。

虽然第二条有些存疑,但是我还是果断下手以180的价格买了回来。买回来之后大为满意——这是我用过的最舒适的自动铅笔!

它相对来说比较纤细,书写的手感相当不错。而且最重要的是比较不会硌手,因为这支笔的笔夹相对来说比较短。我是真的希望天下所有的自动铅笔的笔夹都按照这个标准来设计。

当然,最让我感到惊喜的还是它的旋转出铅的设计。这是一种非常古老的设计,通过旋转笔的上半部分,可以让铅笔芯从笔尖伸出或者收回。繰出式机构管出不管进,而它则进退自如。要说有什么缺点的话,就是繰出式机构可以将一整盒铅笔芯倒在内管里边,而旋转式的设计一次只能在里面放一根铅笔芯。但是无论如何,旋转式设计带来的独特的手感和使用体验仍然是现在的绝大多数自动铅笔所无法提供的。

另外一个问题是旋转是自动铅笔的生产时间往往都比较早,通常来说都是在1970年代到1980年代出厂,而且使用这种结构的自动铅笔普遍以欧美的品牌居多,而欧美的自动铅笔通常来说口径都比较粗,像我手头的这一支Sheaffer 506的口径就是0.9。日本作为全球最大的自动铅笔生产国与消费国,他们使用的也是和我们一样的东亚文字,笔画多,而且复杂,所以他们的自动铅笔以0.5居多。但是日本也是繰出式自动铅笔的发源地,旋转式自动铅笔并不流行。对于我来说,我是一个0.9自动铅笔的爱好者,所以这根本不算一个问题。不过,以收藏的眼光来看,缺少0.5的口径,这终究是一个问题。

于是在另一次闲逛当中,我发现了Uchida。也就是内田洋行。内田洋行今天的主要业务是生产办公家具,但是在40年前,内田洋行也有非常丰富的文具产品线。包括圆规、测量器具,当然也包括绘图自动铅笔。Drawing Sharp就是内田洋行的绘图用自动铅笔产品。Drawing Sharp自动铅笔提供了两种出铅方式:按动式和旋转式,它使用的旋转式机构也是老式的风格,最重要的是,它的笔夹看起来很廉价——实际上也确实非常廉价,但是它可以轻松地从笔杆上拆下来,完全不存在硌手的问题。Drawing Sharp有S、D和E三种主要产品,定位依次变高,我是在一家经常光顾的文具网店里看到了Drawing Sharp S,报价100出头,果断买下。

Drawing Sharp S是塑料笔握、铝合金笔杆,相对来说用料没有D和E那么奢华,但是考虑到比后者少个零的价格,还要什么自行车——这就涉及到一个问题,也就是我是如何看待我的自动铅笔收藏的。

在我看来,文具的宿命就是拿来书写。一支无法在纸张上面跳舞的笔是没有任何生命力的。所以我不希望我的收藏只能被深深地锁在柜子里、被供奉起来,这对于笔来说是一种悲哀。但是真的让我手拿着一支5000多块钱的笔来写字,无疑会让我产生非常巨大的心理压力,所以在我的收藏品当中,没有价格非常高的,都是一两百两三百的价位、我随手拿出来就能毫无心理负担地开始写字的自动铅笔。这也是为什么我拒绝“五毒”这样的自动铅笔的原因。同样的,也有一些自动铅笔算不得“收藏”,更多地只是日常书写的工具。所以,在上面的清单里有三支Uni。

拥抱现代

随着泡沫破裂,自动铅笔的黄金年代也随之结束。但是日本人——从学生到社畜,都早已养成了使用自动铅笔的习惯。巨大的市场惯性仍然让各大厂商在往前走,一方面是要推陈出新,另一方面却又要节衣缩食,黄金年代那种动辄推出碳纤维笔杆的做法显然是不可能了,各个厂商便开始深挖有限成本空间内的花活,而这里最为典型的便是三菱的Kuru Toga。

我第一次接触Kuru Toga还是在理大的一家文具店。短暂试写几笔后,我的评价是:狗都不买。作为设计专业的学生,这种稀奇古怪的产品自然在我的日常扫描范围内。初代Kuru Toga在2008年上市,第一次见我就觉得这个想法相当牛逼:还记得前面说过自动铅笔从娘胎里带来的天生缺陷吗?为了避免铅芯被磨成一张大斜面,得一边写一边转,但是Kuru Toga干的事就是设计了一个有趣的机构,让机构自动帮你转。不过,北京作为一个小 城 市,当年网购又不那么发达,所以我没有第一时间尝试到Kuru Toga,直到去了香港,但是摸了一把之后大失所望。Kuru Toga解决了自动铅笔天生的问题,自己却也有另一个天生的问题:笔尖上下窜动。这对于我这样一个喜欢稳固的下笔手感的用户来说这是一个巨大的扣分项。

直到2022年2月26日,三菱推出了Kuru Toga的最强音——Kuru Toga Dive(M5-5000)。这支笔限量5000支发售。和几乎所有的限量产品一样,这货的价格被炒到了一个恐怖的程度。Dive的MSRP为5000円,折合人民币两百多,但是在国内,这支笔的售价在2000上下,这已经远远超过了我的预期。不过一年之后的3月3日,Kuru Toga Dive“量产型”上市了,量产型没有了限量版的“自修复涂层”,价格与限量版一致,都是5000円,但是没了“限量”这个Buff,而且在Uni的官方渠道发售,国内的价格一下子被打到了500以下。

纠结了一段时间(俩小时),最终还是在时常光顾的那家文具店下单了,价格449,这是我买过的最贵的一支自动铅笔——对头,我的第一支Kuru Toga就是Dive……

当我拿到Dive之后,第一次下笔就非常惊讶:这还是Kuru Toga?这么稳了?虽然还有些晃,但是已经好很多了。然后就做了一个让我蛋疼的决定:既然Kuru Toga改脾气了,那就弄一支低价的日常书写用吧。于是M5-1030入手。

那个晃的啊……

然后我才知道,Kuru Toga的稳也是在M5-KS之后的事情了,于是某天买电子设备的时候顺手弄了一支M5-KS凑单,果然很稳。再往后就是更高阶的M5-KH,这个我又买了一支,主要在办公室用。

M5-KH是我用过的最稳定的Kuru Toga,已经很接近传统自动铅笔的稳定程度了。而且它改掉了Dive那惨绝人寰的做工用料,变得极为精致,我现在有绝大的理由相信以后三菱会出一个铝杆或者河马木杆的豪华Plus版Dive。三菱虽然不是啥以做工用料见长的文具厂商,但是有钱不挣这种王八蛋行为应该还是干不出来的。

我手头这几只Kuru Toga,除了Dive是钢笔式设计,别的都是有笔夹的。但是既然有了Kuru Toga,笔夹硌手的问题也就不用去考虑了。这也算是另一种层面上的解决方案,而且相当精妙。另外就是M5-KH的笔夹也相当短,就算是没有Kuru Toga功能,它也是一支相当好的自动铅笔的底子。

精密机械之美

Kuru Toga Dive并不太符合我的“好自动铅笔”的标准,但是我仍然忍不住买了一支。原因很简单:它虽然不符合我的“好自动铅笔”的标准,但是它在更深的层次上贯彻了自动铅笔“机械之美”的原则。可以这么说,在几十块钱的范围内,自动铅笔就是“机械之美”最有代表性的产品。

钢笔,起到主导作用的是毛细现象和气压;滚珠笔最精密的则是滚珠和笔尖;这些机构都不算复杂,运动部分也很少,木杆铅笔更是阳春得很,最为简单粗暴,唯有自动铅笔,它的精巧是任何人都一眼可以看明白,但要彻底理解也不那么容易。

最常见的基础型繰出式自动铅笔就已经相当精致了,如果是Orenznero或者Kuru Toga Dive这种功能复杂的高端自动铅笔的机械结构更是精密到了我都不敢拆的程度。

精密的机械是一件让很多人感到舒适的产品。虽然从精度和功能的强大程度来说,半导体显然更胜一筹——最强大的机械表面对现在的iWatch在功能上都不具备任何可比性,但是给人的感觉不同。机械是可见的,每一个动作都会伴随着视觉的移动、听觉的“咔哒”、触觉的轻微的震动给人以反馈,让人能感觉到这套复杂的东西在“干活”。而电子设备……人类无法感知到电子在P-N结中的流动,而软件的复杂程度和无数层的抽象已经超出了绝大多数普通人的理解范畴,相比之下,更能够引起感官共鸣的机械就显得那么亲切了。

这种对机械的喜爱,投射在文具上,就会表现为对自动铅笔的偏好。而自动铅笔行业的发展也并没有让人失望——尽管今天的自动铅笔行业早已荣光不在,甚至可以说陷入了一潭死水,但是相较于钢笔,怎么看怎么都觉得干这个行业的还是多少有些上进心的。钢笔行业早就装死一个多世纪了,到现在也就是可调软硬尖(来自上世纪初的Wahl-Eversharp)、按动式设计(来自上个世纪中期的Pilot)这些,剩下来的全是奢侈品风格的表面功夫,你用高级树脂,我用硬橡胶,A用纯银、B包金、C镀钯,要么就是刷漆——大漆、莳绘、螺钿,部分原因也大概是钢笔的机械机构有限,实在是玩不出多大花样来,而且上面说的这些表面功夫都可以让钢笔直接变成奢侈品,不卖你个四位数都不好意思打招呼。

但是自动铅笔的画风完全不同,大概是黄金年代卷怕过,现在是什么奇技淫巧都敢往几十块的铅笔上放,而且各家都有自己的一套画风清奇的玩法。三菱自不必说,Kuru Toga看家,还有百年橡木笔款;Pentel作为自动铅笔专业户,主打科技,Orenznero可以说是目前在产绘图自动铅笔当中的集大成之作;Pilot也玩木头(河马木S30),当年的双敲结构和“能将铅芯用到最后一毫米”的Clutchpoint也相当令人着迷;Zebra则以DelGuard著称,号称“绝对不断铅”;Tombow的摇动出铅一直是产品卖点;就算Ohto这样已经将“药丸”俩字写脸上的,也能拿出可调出铅长度的Promecha系列,从炒到高价的1500S到平民一些的1500P再到新品MS-01,虽然小毛病不少但是好玩也是真的。最近的涟漪大概就是Kuru Toga Dive了,这是一支将“书写”发挥到极致的产品。

一些实际的优势

如果我说自动铅笔是最适合日常使用的书写工具,可能会有人反对。特别是在考场当中,国内考场不允许用自动铅笔的原因很容易理解:自动铅笔再花样繁多,它也仍然是基于石墨的铅笔。一块橡皮就可以修改、摩擦会让字迹变得模糊不清。

但是——实际上如此吗?

铅笔的本质是石墨,也就是碳单质,在除非遇到极高的温度,正常情况下这是最稳定的物质之一。古代的书法作品传到今天仍然清晰可辨的原因也是碳拥有极高的常温稳定性。唯一的问题就是石墨容易在纸张纤维里滑动,导致字迹模糊。不过对于我来说这也不是个事——接受过稍微上点段位的美术教育的都知道一个铅笔神器——定画液。

不过除了这个可以克服的缺点之外,自动铅笔几乎全是优势。

首先就是它很方便。主要是对标铅笔。

木杆铅笔我也很喜欢用——但是绝对不可能带出去用。因为木杆铅笔离不开铅笔刀。我日常使用的铅笔刀都是大家伙,在办公室用的是一台CARL ein,在家则是一台CARL Angel-5 Royal,都很大、很重。自动铅笔就完全没有这种顾虑,大可以揣走就用,特别方便。

其次,它的续航里程相当强悍。一支G2中性笔芯的书写长度大概在1000m,而一支0.9mm、HB硬度、标准60mm长度的铅芯,通常来说书写长度在100米内,看起来比较弱鸡,但是——除非是旋转出铅,我我大可以将一整盒20支铅芯直接倒进内管,这一下强度就上来了。最关键的是,这些铅芯我可以随时补充,不必等到都写完了再补,这就赋予了自动铅笔极为灵活的书写距离补充能力。

再者,它的全能,足可以和油性圆珠笔对线。我不太喜欢水性笔(其实也包括钢笔)的一个理由就是它们很难被拿来画画。因为它们无法控制笔迹的浓淡。但是油性圆珠笔和自动铅笔都可以轻易地控制笔迹的浓淡粗细。

然后,就是超强的耐用性。钢笔会随着使用而逐渐磨损,很多滚珠笔的按键里的塑料件也会磨损(当然手执全铜机构的Nottingham我还是不太慌的),相比之下,自动铅笔的耐用性是毋庸置疑的。我甚至敢说:如果我的三星720没丢的话,流传到现在,它大概也是能正常工作的。缲出式自动铅笔的磨损主要集中在爪瓣和套筒的接触面,但是正经自动铅笔使用的黄铜材质是非常耐磨的,而且黄铜本身拥有一定的自润滑能力,这就赋予了高端自动铅笔超长的寿命。旋转式自动铅笔的摩擦面更大、因此摩擦副的磨损更低,很多有超过一个世纪历史的旋转式自动铅笔至今都能正常使用的原因也就在于此。

最后,也是我最喜欢自动铅笔这个行业的一点,在上一节的最后一段已经阐述过了:他们早已不在黄金时代,但是却仍然在孜孜不倦地整活(褒义)。甚至不夸张地说,今天书写工具品类的创新的半壁江山就是靠自动铅笔撑起来的。

自动铅笔的未来

作为一种已经存在了超过两个世纪的古老的书写工具,自动铅笔的生命力仍然强得可怕。但是——似乎它的前景又是一片迷雾。

这个行业确实还在创新,但是最近的创新也是十年前了(2014年的Zebra DelGuard),只是相较于钢笔来说情况不那么严重罢了。Kuru Toga Dive算是这潭死水里的一颗炸弹,就算是以能整活、敢整活以至于自己差点整死的Ohto,最新发布的Promecha MS-01也仍然是曾经1500P的“现代化复刻”。

至于我,我虽然比较认同Kuru Toga,但是我最喜欢的一支笔却仍然是上世纪70年代旋转出铅的Sheaffer 506,其次是Pilot H-1089、Tombow Zoom 505这些来自上世纪80年代的老伙计。他们忠实、可靠、稳定,几乎永不出错,不会卡铅芯。

我想再过二十年,黄金年代的自动铅笔仍然会熠熠生辉。但是21世纪之后的这些产品或许会无人知晓。这算是我的预言吧。