25

9 月

不死的情怀:寻梦深蓝

- By IanGoo

2014 年,一个落寞的德国汽车品牌对外宣布:将在 2015 年 1 月起逐步退出中国市场。由于当时它还是通用旗下的品牌之一,在它退网之后,现有车主的售后服务将转交由上汽通用接手。

Opel(欧宝),一个在中国存在感很迷的品牌——说它存在感低吧,它的车曾经在街头巷尾随处可见;说它存在感高吧,这些车都没挂闪电标。不久之后,它又被卖给了 PSA,PSA 后来又改组为 Stellantis,知名度日渐稀薄。

但是最近我想起欧宝的原因比较奇怪:嫦娥六号。如果问现在这些运载火箭的祖宗是谁,稍微了解航天历史的人应该都能脱口而出:V-2。再往前就是世纪初的“火箭三圣”。

那么中间那将近半个世纪又发生了什么呢?为什么 V-2 最终会诞生在德国而不是苏联或者美国?火箭又是如何从手搓窜天猴变成跨过英吉利海峡直击伦敦的战争机器的呢?

原因就在这家今天在国内没啥存在感的德国车企的历史书中。

Contents

闹腾的富三代

1862 年,Adam Opel 在美因河畔吕塞尔海姆的牛棚里创立了一家机械厂,主业是造缝纫机,由于开工厂的很大一部分资金是妻子 Sophie Scheller 带来的嫁妆,他便将缝纫机也命名为“Sophie”。1886 年,厂子出了新产品——便士自行车。所谓的“便士自行车”就是我们在很多老照片里看到的那种前轮奇大的自行车,这种自行车的前轮直径是后轮的大致四倍,而当时英国的货币单位当中 1 便士折合 4 法寻(Farthing),所以这种自行车被很形象地称为“便士-法寻自行车”,简称便士自行车。这两样拳头产品让小机械厂赚了不少钱,1888 年,工厂从牛棚搬进了正儿八经的厂房当中。

富一代 Adam Opel 打下了这份家业,于 1895 年安详离世。公司的控制权交给了他的妻子和五个儿子,他的儿子当中,知名度最高的便是二儿子 Wilhelm Opel。他在 1898 年与德绍的锁匠 Friedrich Lutzmann 合作设计了一辆汽车,并在第二年出厂。这辆车被视为 Opel 进入汽车领域的起点。

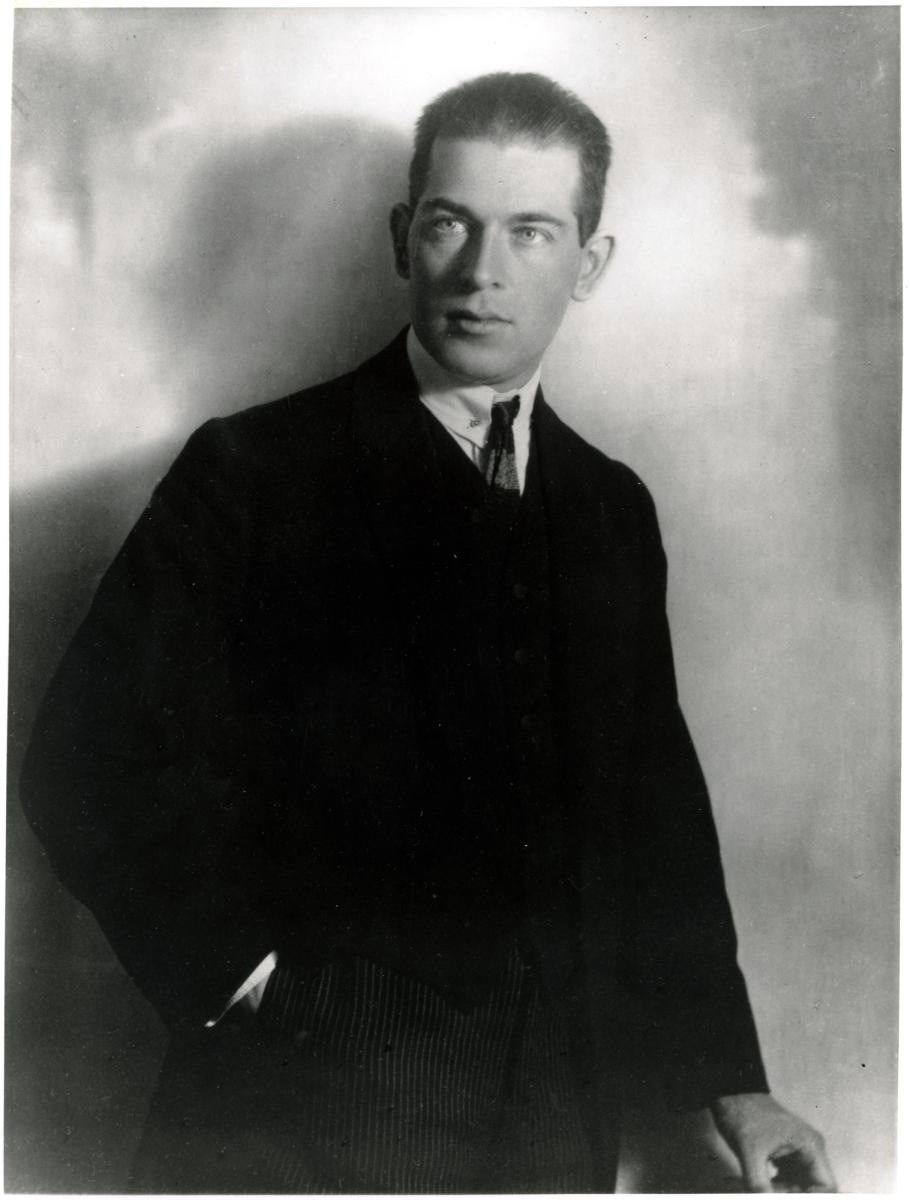

尽管这次合作不能算成功,出厂的 Opel Patentwagen 也只有区区 65 辆的交付数量,但有了这次经验,威廉·欧宝对这个行业和产品品类算是搞熟了。1901 年,他和法国汽车制造商Darracq签署协议,以 Opel-Darracq 的品牌在德国制造汽车,Darracq 提供底盘,Opel 制造车身。很快,汽车业务的收入就超过了缝纫机和自行车的总和,Opel 真正地发展壮大了起来。1917 年,Wilhelm Opel 和他的兄弟 Heinrich Opel 被成功抬旗,成为黑森大公国的贵族,自此之后,他也成了德国老冯家的人,叫 Wilhelm von Opel。自然而然,他那出生于 1899 年的宝贝儿子也跟着变成了 Fritz von Opel。

Fritz 作为一个百年前的人物,除了一张张颇有年代感的黑白照片之外,今人很难想象了。但是 Smithsonian 学会认为:马一龙大概是 Fritz 投胎转世[1]。他们都有钱、都搞汽车、同时也都刷火箭,也都很闹腾。但是当我了解过 Fritz von Opel 的光辉事迹之后,不得不说这俩人实在是没有可比性,论起闹腾的程度,马一龙也就耍耍嘴皮子,Fritz 那是真的拿命在闹腾。

1921 年,柏林有一条在历史上很有名的赛道落成——Avus。在这里举办的首场比赛当中,22 岁的 Fritz 就驾驶一辆 Opel 8/25 hp 赛车参赛,勇夺第一,并且创下了 8:14 的最速圈。除了赛车,他还在摩托艇赛事当中拿奖拿到手软,在法国拿下了法兰西杯(Coupe de France)、巴黎杯(Trophee de Paris),在德国又拿下了 ADAC 全国摩托艇大奖赛的冠军。至于摩托车、帆船之类,只能算小小的业余爱好而已,只不过一不小心弄了一堆奖牌奖杯回来罢了。这也就是 1921 年还没有德国大奖赛,否则 GP/F1 车手的名单里高低也得有他。

所以 Fritz 更像是今天围场里一些带资进组的大佬——Nikki Lauda 那种。凭借着各种极限运动中的出色表现,Fritz 在当时的德国乃至欧洲已经有了很高的知名度,作为 Opel 家族的继承人,他也来到了家族企业,担任两个主要职责:第一是车辆测试,第二是公关宣传。这个安排专业很对口,前者他作为专业车手可以轻松拿捏,后者他作为体育明星也可以手到擒来。

那么,如何让欧宝扬名呢?一个平平无奇的科普作家找上了门。

平平无奇的科普作家

Fritz 更像是一个精神领袖、金主,真正主导后来庞大项目的是一个大学肄业的科普作家——Max Valier。

1913 年,奥匈帝国的年轻人 Max Valier 进入了奥地利因斯布鲁克大学学习物理。但是大学没上完,萨拉热窝发生了一起小小的治安案件,这让 Valier 不得不离开校园上了前线。作为有些段位的知识分子他没有去填战壕,而是担任了当时还很先锋的——空军。在军队当中,Valier 担任的是航空侦查员,这段日常飞天的经历为他种下了一颗种子。

1918 年,一战结束。Valier没有回到大学继续学业,而是转行当起了科普作家。启发他的是赫尔曼·奥伯特(Hermann Oberth)的著作《飞往行星际空间的火箭》(Die Rakete zu den Planetenräumen)。奥伯特的大名也不用过多介绍,前面提到的“火箭三圣”就是康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基(Konstantin Tsiolkovsky)、罗伯特·戈达徳(Robert Godadd)和Hermann Oberth。

《飞往行星际空间的火箭》[2]是一部相当专业的论文,这显然不是普通人能看懂的。Valier在 1923 年看到了这部论文之后大为叹服,他决定让更多的人能了解到当时新兴的火箭的魅力。于是他亲自找到了 Oberth,一番畅谈之后花了一年时间用通俗易懂的语言写下了火箭科普著作《向太空前进》(Der Vorstoß in den Weltenraum)。这是一本相当成功的科普著作,六年之间再版了六次。在此期间,他又写了一系列以火箭动力和太空飞行为主题的科普作品,如《一小时从柏林到纽约》《火星惊奇之旅》。1927 年,他与 Johannes Winkler 组织了德国一群业余火箭爱好者发起了德国航天协会(Verein für Raumschiffahrt,VfR),Oberth 听闻此事,欣然接受了 VfR 名誉主席的称号。VfR 的另一位缔造者 Winkler 也是 Oberth 的迷弟,VfR 组建的时候,他在 Junkers飞机制造厂还有一份工作,但是出于对火箭的热爱,他利用业余时间忙起了 VfR 的事务,并且出版了历史上第一本火箭专业期刊,标题很简洁,就叫《火箭》(Die Rakete)。后来他干脆辞掉了 Junkers 的工作,专门上手鼓捣起了火箭。

Valier 的终极目标是制造火箭推进载具,他设想了一个三步走的庞大计划:首先,用火箭动力汽车验证固体火箭发动机的可行性;其次,制造固体火箭动力飞机;最后,突破液体火箭,并且使用液体火箭动力飞机飞越英吉利海峡。这个计划瞄一眼就知道要花很多钱,钱从哪儿来?Valier 找到了富三代 Fritz——少爷看看这个,我们可以刷很多火箭,而且如果以 Opel 的名义来干这个,那等于给 Opel 刷了很多火箭,多好的广告啊!我们就管这个叫“Opel RAK”吧。

Fritz 眼睛一下子亮了:欧宝的广告先扔一边,你说火箭?我可以玩这么刺激的玩意儿?这哥们完全就是将火箭当成大玩具看的。自然,Valier 的游说丝般顺滑毫无阻力。

这份计划的第一步——固体火箭——从哪儿来呢?瓦利尔找到了 RAK 铁三角的第三个顶点,焰火玩得很 6 的 Friedrich Wilhelm Sander。

火箭商人

Sander 的职业在通辽宇宙里拥有最高的含金量——工程师。1909 年从梅克伦堡职业技术学校毕业后,Sander搬到了不莱梅港,在这里涉猎了很多职业领域,也积攒了一笔启动资金。1920 年,他买下了不莱梅港的 H.G. Cordes 枪械公司,这家公司成立于 1853 年,拳头产品是 19 世纪中后期非常流行的“捕鲸炮”。进入 20 世纪,这个行当早就卷得不行,于是在Sander的带领下,Cordes 开始开辟别的业务领域。作为玩火药的,Sander意识到了火药作为推进剂的价值,Cordes 的第一个拓展业务领域是信号火箭,随后在 1925 年,Sander又设计了火箭抛线枪,这个玩意儿可以用固体火箭动力将绳子的一端带出去很远,在远距离上搭建绳索桥,在海难救援领域,这是个救人命的发明,而且由于射程远,救援人员不必以身犯险,很快就成了德国乃至全欧洲的救援船、救援站的标配装备。

在靠着这个装备赚钱的时候,1928 年,Valier找上了门:玩票大的,可好?想了想Valier创立的 VfR,再想了想Fritz腰包里成吨的帝国马克,以及万一成了之后青史留名,Sander很快就答应了下来。

三角凑齐,RAK 项目踏上了正轨。

从地面开始

从火箭三圣创造现代火箭概念开始,火箭这个载具的目的地就非常明确:一路向上、大气层之外的太空。只有火箭能够胜任在没有空气的环境当中推动负载的任务。

但是,在 1920 年代,火箭技术还是相当原始的。别的不说,Sander 的“火箭产品”当中其实相当一部分是黑火药火箭,这种东西我们今天一般管它叫窜天猴。

所以,Valier 给欧宝 RAK 项目规划的第一步并不是飞天,而是先用当时还很弱鸡的火箭发动机来推动些东西,顺便改进火箭发动机。既然 Opel 是造汽车的,那么用火箭推动一辆汽车——很合理。顺便这也可以给欧宝刷一波火箭,这种级别的广告同样很合理。

仨人正折腾得热火朝天的时候,Fritz 他爹——快疯了。

对自己这个宝贝儿子的闹腾程度,Wilhelm 是有些心理准备的,而且说到底 Opel RAK 还是披着在公众面前刷火箭的“公关项目”的名头在搞,也算是名正言顺。但是当他听说 Fritz 计划在未来亲自驾驶火箭动力飞机的时候,他还是觉得——过分了,真的过分了。无奈之下,三人组只能瞒着老爹搞事。幸运的是,欧宝当时在柏林修建了一处大型试车场 Opel-Rennbahn,和今天挺多主机厂一样,距离工厂挺远。作为 Opel 的测试大总管,Fritz 在这里算是天高老爹远,但是但凡想要从工厂里倒腾点啥玩意儿,很容易会撞上威廉老爹那满是怀疑的死亡凝视。于是火箭三人组里的第四个人——欧宝工程师兼试车手 Josef Schaberger 发挥了重要作用。

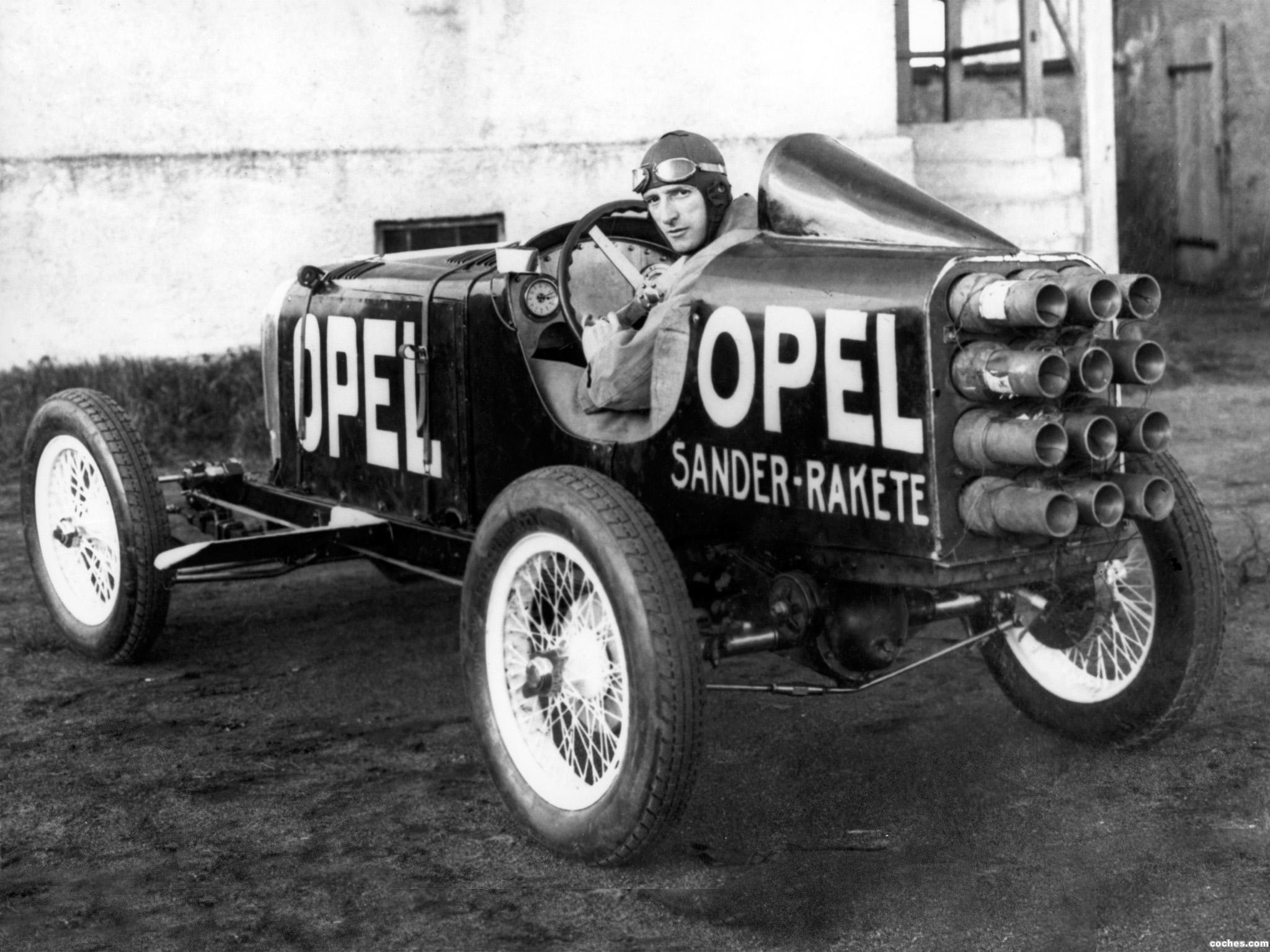

就这样,Fritz 联系资源提供资金、Valier 设计、Sander 提供发动机、Schaberger 帮忙在老爹那儿打马虎眼兼亲自整备一切设备,他们搞到了一辆欧宝单座赛车,将原车的发动机彻底拆掉,屁股后安装了12枚黑火药火箭和匹配的电点火装置,RAK 计划的第一个产物——RAK.1 火箭推进汽车隆重登场。

值得注意的是,虽然火箭三人组的终极目标是开火箭上天,但是在第一阶段,还是让这辆车留在地面上为好,所以汽车的侧面安装了一对反装的翼片——不经意间,“空动下压力”的概念进入了汽车领域。今天在赛道上奔跑的赛车(除了 Mark Webber 开的),都可以追溯到这个时间点。

这辆车攒出来之后,接下来的问题就很尖锐了:谁来开这玩意儿?

RAK.1 这辆车——从本质上说,就是一个脆皮的壳子里装着个座椅,然后捆在一堆炸药上,维持它不飞上天的只有来自脚下的地球的重力、四条技术不算先进的窄轮胎以及粗制滥造、全凭经验和想象、没有经过任何仿真计算和风洞测试的“空气动力学套件”。

RAK.1 的司机人选还是很好决定的——要不是 Valier 和 Sander 玩命拦着,Fritz 已经冲进驾驶舱了。但是 Valier 非常清楚,这位活爹要是在测试这个哪哪都透着不靠谱的爆炸物的时候出点啥事,他们是永远都别想从 Opel 再讨到一个芬尼。所以在火箭车达到可以接受的可靠性之前,Fritz 本人是坚决不能开的。于是他们看向了攒这辆车的火箭三人组的第五位成员、工程师兼试车手——Kurt Volkhart,你攒的车,你自己来开,很合理吧……

1928 年 3 月,Kurt Volkhart 驾驶 Opel RAK.1 跑出了 75kph 的速度,随后在 4 月 11 日,在吕塞尔海姆,在众多媒体的面前,Kurt Volkhart 驾驶 Opel RAK.1 突破了 100kph。在 12 枚火箭发动机的轰鸣声中,车身侧面巨大的“OPEL”白色字样抓住了无数记着的镜头。

这波广告简直是赢麻了。见此情景 Wilhelm 老爹也无话可说——儿子在“本职工作”上干得很溜,挑不出毛病,那就只能由着他折腾了。

就在 RAK.1 实验成功后不久,第二辆火箭推进汽车便开工建造了。这次,火箭三人组决定不再基于现有的车型来修修补补,而是完全从零开始制造一辆专门的火箭动力汽车。Kurt Volkhart 刚下驾驶舱就进了设计室——第二辆火箭推进汽车 RAK.2 也是交给他设计的。

完全基于火箭推进来重新设计的 RAK.2 预留了更多的空间给火箭发动机,屁股后面的火箭发动机数量翻倍、火箭的推力升级,并且新设计的汽车采用了类似于鱼雷的造型,理论上可以降低风阻,为了更好的稳定性,侧面的翼片也大幅加大,这让这辆车看起来仿佛更像一架飞机。

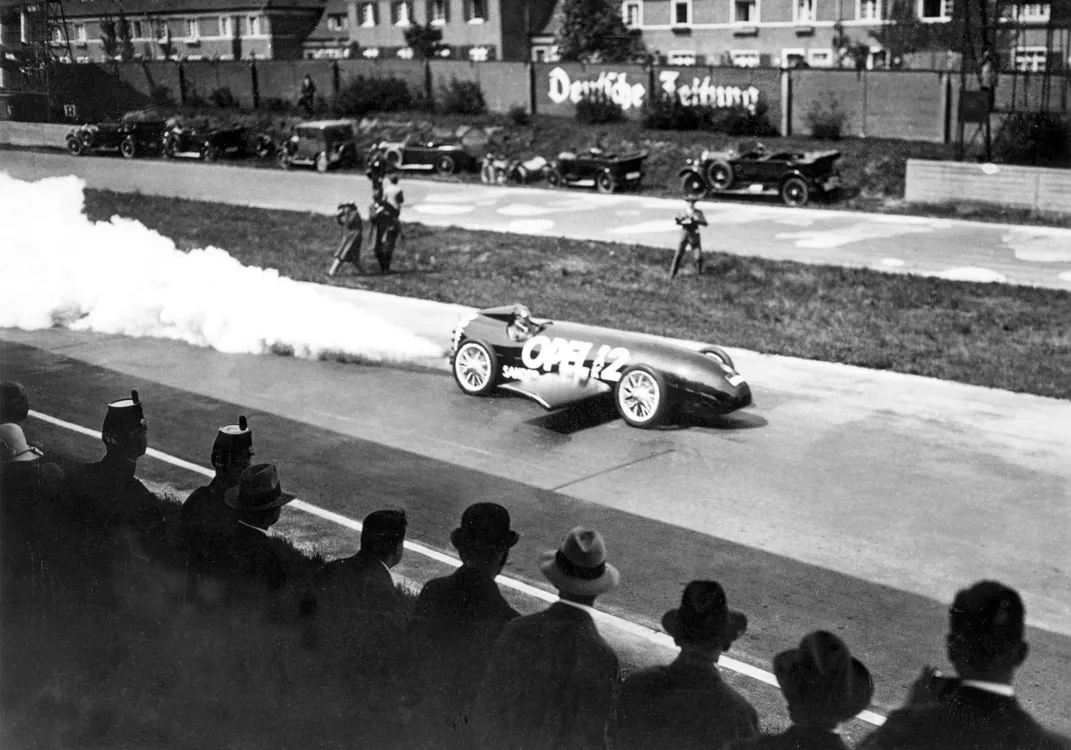

有了第一辆 RAK.1 的经验,RAK.2 的速度岂止是飞快,简直是飞快。不到一个月的时间,这款车就已经完工了。同样地,有了第一辆 RAK.1 的信心,这次Fritz说啥都要亲自上手了。

5 月 23 日,就在柏林城郊的 Avus——也就是 Fritz 曾经驾驶赛车夺冠的那条赛道,各方媒体、体育和演艺名人齐聚一堂,围观 Fritz 给自家刷火箭。到场的大人物相当多,比如 Fritz Lang,他是电影史上的里程碑作品——1927年上映的《大都会》的导演;还有 Max Schmeling,欧洲历史上第一位重量级拳王。

在航空科学学会主席 Johann Schutte 的演讲之后,Fritz 发表了“战前讲话”,然后,Opel 的两位机械师取下了 RAK.2 的盖头,这辆外观特异的汽车呈现在众人眼前。

随后,Fritz 跨进了 RAK.2 的驾驶舱,Opel 的机械师将 RAK.2 小心地推到了起跑线上,并连接上了点火机构。Avus 沿途的警察确认了道路完全清空后,向起点发出了信号。Fritz还专门伸出手,和一旁关注着火箭发动机的 Sander 握了握手。

随着起点的工作人员撤离,原先还很热闹的 Avus 现场突然陷入了沉默,随后,Fritz 踩下了点火踏板,首批点火的 6 枚固体火箭发动机爆发出了巨大的轰鸣,随后是第二级的 6 枚,如此四次,最后 24 枚火箭发动机全部点火成功。

根据 Fritz 事后撰写的回忆录,他当时已经进入了一种字面意义上的“人在前面飞,魂在后面追”的状态:

我踩下了点火踏板,火箭在我身后咆哮,将我狠狠地扔了出去……在我看来,身边的一切都消失了……我的思考完全停了,只是凭着直觉行事,我身后肆虐的力量是完全无法控制的。

除了一旦点燃就不受控制燃烧的固体火箭发动机,那个本来应当提供下压力的机翼表现也相当费劲,汽车差点就飞起来了。不过Fritz还是幸运地没变成 Mark Webber。机翼表现不佳的原因也很简单——RAK.2的实际速度远远超出了所有人的预期,在 Avus,RAK.2 跑出了 238 kph 的惊人速度。

Fritz von Opel 连带着 Opel 汽车的知名度再次被推高,Opel 的大胆创新也得到了人们的认可。Fritz 和 Sander 也振奋精神,投入到了 RAK.3 当中。这是一辆火箭推进轨道车,在 1928 年 6 月 23 日,RAK.3 以 256 kph 的速度突破了轨道列车的速度纪录,之后又是一辆火箭推进的 Opel Motoclub 摩托车。当然,意外也是有的。第四辆测试轨道列车 RAK.4 的发动机炸了,一同遭殃的还有一截铁路,大怒之下,铁路部门将他们列入了黑名单。有了这次完蛋的经历,加上地面测试也差不多了,他们将目光看向了真正的飞行器。

飞向天空

稍微注意一下,在 RAK.3 之前,我用的主语是“Fritz和Sander”,而不是“火箭三人组”。因为这时候 Max Valier 和 Fritz von Opel 的合作关系已经破裂了。在 Valier 的书 Raketenfahrt(《御箭飞行》……可以这么翻译吧……大概)当中,他将合作的终止归结为“科学主义与个人主义的差异”。Valier 的最终梦想仍然是百公里之上的太空。而这是当时的固体火箭难以企及的高度。Valier 希望尽快进入液体火箭的技术路线,于是他离开了三人组,在 VfR 继续开展液体火箭的研究。

回到 Fritz 这边。

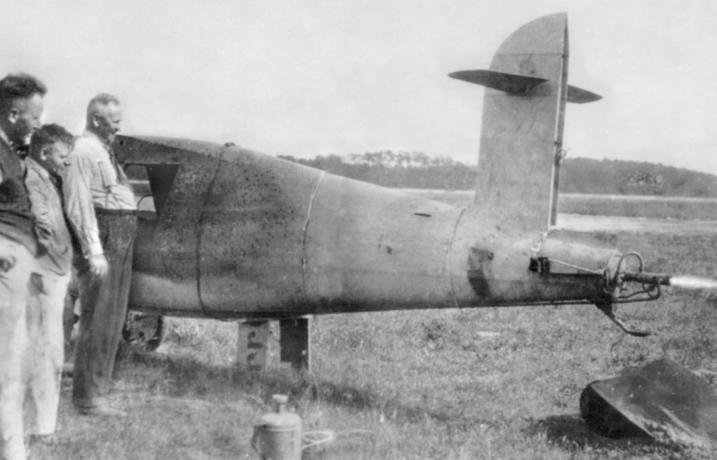

早在 RAK.1 测试之前,Fritz 就已经在开始琢磨飞机的事情了。和汽车的思路一样:直接用现成的攒。考虑到火箭发动机本身的性能,这架飞机必须非常轻巧。

须知,此时已经是 1920 年代末,此时的飞机已经是以木质为主流,金属机身也即将出现。但是能够满足 Fritz 需求的肯定还是非常轻便的布制飞机。因此,Fritz 前往了德国一处滑翔圣地:伦山。在那里,他和飞机设计师Alexander Lippisch、滑翔机飞行员 Fritz Stamer 见面,讨论在飞机上安装火箭发动机的问题。最终 Fritz 相中了 Lippisch 的一架轻型飞机,他将这架飞机买了下来,并命名为“鸭子”(Ente)。一起买下来的还有 Fritz Stamer——他同意为 Fritz von Opel 进行试飞工作。鸭子在 1928 年 6 月份进行了改装,加装了两台黑火药火箭发动机,每台装药 3.6 公斤,推力 20 公斤,第一次试飞出了点岔子,但是飞机还是成功飞上了天,飞行距离大约 1500 米。第二次试飞的时候,团队决定将两枚发动机同时点燃以获得更大的推力,但是这次试飞出了大岔子:一枚发动机发生了爆炸,机翼被打了个大洞,机身也开始燃烧。在这样的混乱中 Fritz Stamer 表现出了惊人的冷静和职业素养,它将距离地面 20 米的飞机成功降落,然后——撒丫子就跑,从而捡回了一条命。而鸭子已经变成了烤鸭,没法修复了。

尽管这次尝试堪称失败,但是 Fritz von Opel 决定和搞火箭推进汽车一样,坚定地执行第二步:专门设计火箭推进载具而不是改装。他找到了飞机设计师 Julius Hatry,订购了一架从设计图纸上就是为火箭发动机设计的飞机。

Hatry 很快拿出了设计方案:一架翼展 11 米、长度 4.8 米的帆布飞机,机翼和尾翼悬置在机舱上方以避开发动机的尾焰,机舱除了飞行员座舱外,后部还可以容纳 16 枚固体火箭发动机。

1929 年 9 月,这架飞机已经整备完毕,至于飞行员——虽然上次 Stamer 差点没命,但是 Fritz von Opel 还是决定:自己飞。

最初的飞行计划堪称野心勃勃:他们计划从法兰克福直接飞到 Opel 工厂所在地的吕塞尔海姆,飞行距离大约 16 公里,随后就被官方一巴掌糊了回去:沿途可都是居民点,你摔死就算了别崩着老百姓(官方还得擦屁股)。最终,飞行计划被限制在雷布斯托克机场附近的无人峡谷内。和上次在 Avus 的展示不同的是,这次受邀前往现场的媒体也经过严格筛选,Fritz 希望“避免与任何刁钻的群体产生任何可能的麻烦”。很显然,Fritz 这次的信心远没有上次在 Avus 那么充足,而这次飞行引发的轰动也更大,从美国的环球新闻影片为这次飞行的记录起的那个相当炸裂的标题就能看出来:《火箭飞机在空中飞驰——百万富翁、敢死队员 Fritz von Opel 的1¼英里地狱飞行》。

1929 年 9 月 30 日上午 9 时,Fritz 做好了准备。但是此时飞行计划再次遭到挑战:政府部门直接向在现场进行管控的军方人员 Hellmuth Felmy 上校发了一封电报,要求禁止所有试飞计划。Felmy 上校找到了 Fritz 透了个口风之后,旋即展现出了鱼一般的 7 秒记忆:“电报?啥电报?我不造啊?没收到啊?”

而 Fritz 本人则表示:

Felmy甘愿丢掉工作,也要保护我的首次火箭飞行不受“官僚主义”的掣肘,这是我永远都不会忘记的。

心领神会的 Fritz 抓紧行动,跳进了 RAK.1 飞机的座舱,点燃了火箭发动机,同时发出了释放弹射器的指令。但是第一次试飞失败了,火箭发动机未能成功点火,飞行无法持续,Fritz 只能驾驶被弹上 50 米高度的 RAK.1 滑翔降落。两小时后,第二次试飞,再次发生了同样的故障,试飞再次失败。

经过长达 4 个多小时的故障排查,下午 3 点,Fritz 进行了第三次试飞。这次,发动机终于成功点火。但是关于这次飞行的具体数据实在是没法考证。现场没有任何专业的测量设备,只有一个 Opel 的工程师在地面上摁秒表,当时的飞机也没有专业的航电和数据记录设备,一切都只有“大约”:平飞高度大约 30.5 米、速度大约 150 kph、飞行时间大约为 75 秒、飞行距离大约为 3 公里。

着陆则是险象环生:起落架撕裂、岩石将座舱的地板刮了一个大洞,Fritz 就靠着安全带吊在里面,屁股距离地面只有 1 寸。一切都很幸运,在场的所有人都放下心来。第一个冲上前表示祝贺的是 Fritz 的飞行技术顾问、德国仅有的六名女飞行员之一的 Margot Lowenstein,她的另一个身份则是 Fritz 的未婚妻。

落地 10 分钟后,Fritz 用还在发抖的手写下了自己这趟玩命飞行的感想:

我的第一次火箭飞行! 为了今天的飞行,我训练了一年。在今天早上起飞前的一个小时里,我亲自检查了航线、检查了飞机的每一个细节,从缆绳、配件到火箭发动机……最后我深吸一口气,点火。巨大的压力!我感觉到飞机在飞速前进,我像在梦中一样飞上天空,对空间和时间没有任何感觉。机器几乎是自己飞起来的。我几乎不需要触摸操纵盘,我只感觉到人类从未有过的无比醉人的飞行的喜悦……火箭动力耗尽,幻想停止了,现实在召唤,我必须返回地面。飞机在地面上滑行,发出可怕的颠簸声,最后停了下来。

这段话被作为独家报道刊登在《纽约时报》上,让世人都感受到了 Fritz 在空中的兴奋、激动以及恐惧。

液体火箭

在完成了 RAK.1 飞机的试飞后,几乎所有人——包括 Fritz 和 Sander,也都清楚地看到了固体火箭的极限。在当时的技术条件下,液体火箭无疑拥有更大的潜力。在 Fritz 自己的最终宏愿——驾驶火箭动力飞机飞越英吉利海峡的规划当中,使用的动力源就应当是液体火箭。在《纽约时报》的同一篇独家报道中,Fritz 清楚地描述了这一目标:

……Sander 和我现在想将液体火箭从实验室投入实际应用,我希望成为第一个使用液体火箭飞越英吉利海峡的人。不达目的,誓不罢休!

关于液体火箭的实验,早在 1928 年就已经开始了。Josef Schaberger 就是液体火箭的先驱之一,他设计出了一台火箭发动机,将苯泵入燃烧室点燃,燃料燃烧提供动力的同时也为燃烧室提供降温的作用,氧化剂则是四氧化二氮。这台液体火箭发动机只比 Robert Goddard 的液氧火箭晚两年,而且是在 Fritz 团队找到 Goddard 寻求帮助但是被明确拒绝后完全从一张白纸开始设计出来的。到 1929 年,Opel 在吕塞尔海姆的火箭实验室已经实现了长达 45 分钟的液体火箭工作时间。

但是这架飞机改成的测试平台后来还是被拆了。原因很简单:在 Opel 工厂做测试,搞得声震四野,也实在是太拿老爹当聋子了。Wilhelm von Opel 一怒之下,在一次夜间运输期间拦住了正在转移的飞机,拆了。于是后来的液体火箭发动机的测试转移到了 Fritz 的大本营 Opel-Rennbahn。

在那里,Sander 也制造了一系列液体火箭发动机,并在 1929 年 4 月进行了两次试射。第一次是在 10 日,火箭点火后瞬间飞没影了,Sander 根本没有来得及记录任何数据,只能手足无措地在地面上干瞪眼。两天后的第二次试射,他想了个办法,拿一根 4000 米长的绳子绑住火箭,防止它彻底放飞自我。但是起飞大约 2000 米后,绳子被挣断了,火箭又自由了。这两枚火箭的残骸至今都没被找到,只知道“大概就在 Opel-Rennbahn 试车场附近”。

尾声

Fritz 驾驶液体火箭飞机飞越英吉利海峡的宏愿最终没有实现。1920 – 1930 年代的最大事件——大萧条波及到了欧洲。Opel 不得不将所有资源都集中在核心业务汽车之上,RAK 计划也随之搁浅。

但是大萧条为德国带来的影响远远超过一次普普通通的经济危机。在危机之下,原先衣食无忧的大地主与大资本家也面临着生存危机,他们也开始支持一个原先主体是工人、小资产阶级并且大力宣扬德意志民族主义的党派,使得其支持率在两年时间内从 2.6% 暴涨至 18.3%,并且在 1933 年成为德国执政党,小胡子出任德国总理。

作为大资本家家族,Opel 家族也并非完全支持小胡子,Fritz 的妹妹 Elinor von Opel 就选择了与支持小胡子的丈夫离婚,并带着两个孩子逃离了德国。Fritz 本人列席了 1933 年 2 月 20 日德国工业界关于支持小胡子的秘密会议,但是并未捐款。随后,Fritz 离开了德国。1940 年,此时战争已经全面爆发,Fritz 在直布罗陀海峡的意大利邮轮 Conte di Savoia 上被英国政府带走,被扣留了 16 天后才被释放并获准前往美国,但是随后在美国他又作为“有潜在危险的外国人”被 FBI 逮捕,后来被释放,二战结束后才回到了欧洲,先后定居于法国和瑞士,再未踏上德国的土地。1947 年,他和哥伦比亚外交官之女 Emita Olozaga 结婚,他们的儿子 Rikky von Opel 继承了父亲的赛车基因,在 1973 年和 1974 年参加了 F1,先后代表 Ensign 和 Brabham 出战,但是没有取得任何成绩,之后更是前往泰国出家为僧,此后便不知所踪。

在 Fritz 和 Sander 研究液体火箭的同时,离开火箭三人组的 Max Valier 也在 VfR 进行相关的研究。他和实业家 Heylandt 开展合作,研制了一系列酒精为燃料的液体火箭。而且很容易看出,Opel 的这段经历给了它很深刻的影响,他在搞液体火箭发动机的时候,手法也是搓一辆火箭动力汽车出来,有点路径依赖了属于是。1930 年 4 月 19 日,火箭动力汽车 Valier-Heylandt Rak 7 测试成功。但是仅仅一个月后,Valier 在进行酒精燃料火箭发动机的试车时,火箭发生爆炸,Max Valier 当场死亡。

Max Valier 被认为是“人类航天史上的第一位殉道者”,他没有 Fritz 那样目睹巨型火箭拔地而起的幸运,甚至知名度都没有很高。但是他的家乡仍然记得。Max Valier 出生于奥匈帝国的蒂罗尔州,随着一战后奥匈帝国的解体,蒂罗尔州被一分为二,南蒂罗尔归属于意大利,至今南蒂罗尔的业余天文协会正式名称仍然叫“Max Valier 业余天文爱好者协会”,该协会下属的天文台也命名为“Max Valier 天文台”。

Sander 的结局似乎更加悲惨一些。他加入了德国的军事项目,但是最终却被扣上了一顶“叛国”的帽子,公司也被收走。1938 年,Sander 死于狱中。

在试飞中报销的“鸭子”的设计者 Lippisch 很是为火箭动力着迷。虽然和 Fritz 以及 Sander 的合作很短暂,但是他还是继续推动火箭动力飞机的研究,并加入了 DFS(Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug,德国滑翔机研究所)。DFS 设计了当时很超前的无尾布局后掠翼滑翔机 DFS 39,随后又放大、加装动力,形成了 DFS 194,更进一步的计划是安装 Heinkel 火箭发动机。但是 DFS 和 Heinkel 的合作出了问题,最终导致 1939 年 Lippisch 团队离开了 DFS 并加入了 Messerschmitt,在那里 Lippisch 利用 DFS 的积累,设计出了非常超前的火箭动力截击机 Me 163“彗星”。1944 年,试飞员 Heini Dittmar 驾驶 Me 163 飞出了 1130 kph 的平飞速度,这是第一次有飞机飞出超过 1000 kph 的平飞速度,这个纪录直到 1953 年才被喷气机打破。但是 Me 163 并未扭转战局,以 Me 163 为中心组建的 JG 400 联队捅下来 9 架盟军轰炸机,自身却损失了 14 架,交换比相当难看。原因并不难理解:Me 163 太快了,快到轰炸机的炮塔跟不上,但是另一方面,留给 Me 163 飞行员的交战窗口也极其狭窄,往往是一分钟冲到轰炸机群脸上,却只有短短几秒钟时间开火,稍有犹豫或者意外状况就飞过头了。盟军轰炸机的机枪手起初无比震惊,但是很快就发现这玩意儿威胁实在有限,Me 163 也便成为了二战德国“震撼人心但是没啥大用的怪奇武器”的典型。

另一个飞机的提供者 Julius Hatry 因为自己的犹太出身,被彻底挤出了航空业界。此后他当过编剧、导演,最后接手了家族产业:房地产商,于 2000 年去世,是 Opel RAK 相关人员最后一个幸存者。

最后,是一位在前文中从未出现的小男孩。

Opel RAK 的一次演示后,Werner von Braun 兴高采烈地在一辆玩具车上绑上了自己能买到的最大号的窜天猴,点了捻子放在了人行道上——那会儿路上全是人。这种熊孩子行为让自己全家都被警察带走训话,他有没有挨七匹狼不知道,但是很显然,Braun 的热情并没有被浇灭。他后来进入了夏洛腾堡工业大学,见到了自己的童年偶像、火箭三圣之一的 Oberth,在那里协助他开发液体火箭。Braun 的工作极为出色,他的论文《液体火箭的构造、理论与实验方案》甚至都没有出版便被德国军方收走并被列为机密文件,直到 1960 年才解密。在两次 A 系列火箭的成功发射后,德军正式介入,为 Braun 的项目提供资金,当然,德军也提出了自己的指标要求:有效载荷 1 吨、射程 270 公里、散布小于 5 公里、可以使用公路车辆转移。在一系列迭代后,A-4 被德军正式选中,并命名为 V-2。火箭推进载具后来真的飞越了英吉利海峡,只是方式和目的与 Fritz 的设想完全不同。

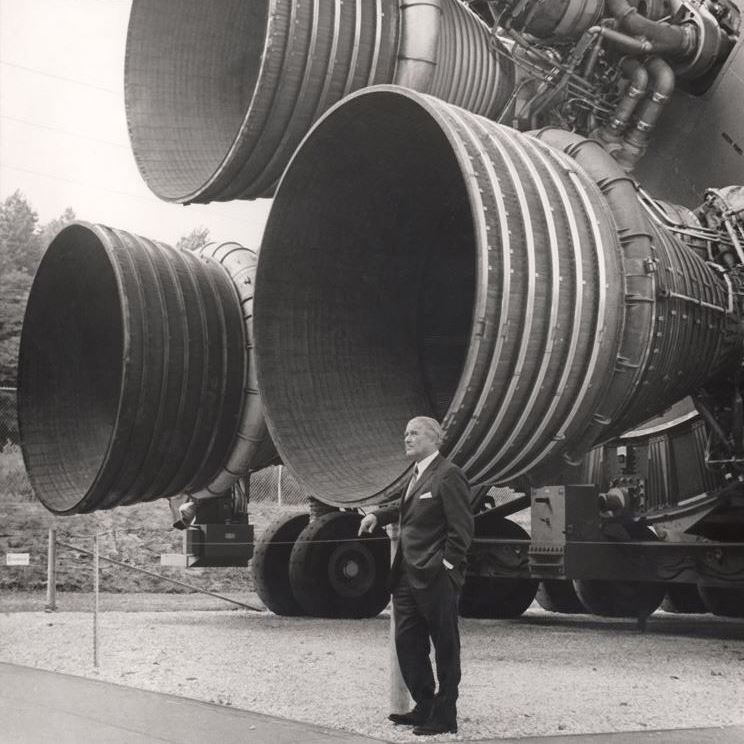

战争结束后,Braun 被押到了美国红石兵工厂。由于他的价值实在太高,美国对他的战争罪行睁一只眼闭一只眼,让他继续领导美国的航天和弹道导弹计划,最终的结果是人类历史上规模最大的超级火箭——土星 Ⅴ。顺便,Braun 在来到美国后接受了一支专家小组的审问,这支专家小组里有一个猛人,为另一个航天大国的崛起立下了不朽功勋,他叫钱学森。

1967 年,土星 Ⅴ 载着阿波罗 4 号首次升空、1968 年进入月球轨道、1969 年执行阿波罗 11 号任务。

两年后,Fritz von Opel 在瑞士去世,享年 71 岁。

今天我们常说“火箭导弹不分家”,这两者的技术路线也极其相似,都是送快递,只是快递的内容和目的地略有区别。但是,当我们追溯到火箭发展时间线的原点,便会看到这样一句话,很多人都很熟悉的一句话:

地球是人类的摇篮,但是人不能一直活在摇篮里。 Konstantin Tsiolkovsky

没有任何疑问,二战和随后的冷战极大地促进了火箭技术的爆炸式发展。但是,火箭的初心却是非常单纯的——我们需要走出去、我们想要走出去。

太空就在我们头顶上不过区区百余公里,谁不想亲眼目睹星河的壮丽璀璨、无垠空间的深邃悠远呢?火箭就是寄托着这样美好的愿望而诞生的神奇造物。如果以这样的眼光来看,Fritz von Opel,这样一个离经叛道的富三代,以“冒险”之名将火箭的应用向前推进了一大步,这是非常纯粹的发展火箭的目的。而他们的工作也带来了 1920 年代末的“火箭轰鸣时代”,用华盛顿国家航空航天博物馆馆长 Walter Boyne 的总结:

Fritz von Opel、Max Valier 和 Friedrich Wilhelm Sander 的合作向科学的池塘投下了一块巨石,它激起的涟漪至今仍在荡漾。