14

9 月

复活的幽灵

- By IanGoo

复活的情怀系列已经写罢五篇,在这五篇里,无一例外,都会提到一个词——战争。

战争,大抵是人类历史的Milestone,一场局部战争往往可以让战争所在的地方发生翻天覆地的变化。如果是全球战争,那就意味着全球格局的天翻地覆。汽车行业自然也被席卷其中身不由己。今天全球汽车格局的形成,其实和二战有着莫大的联系。

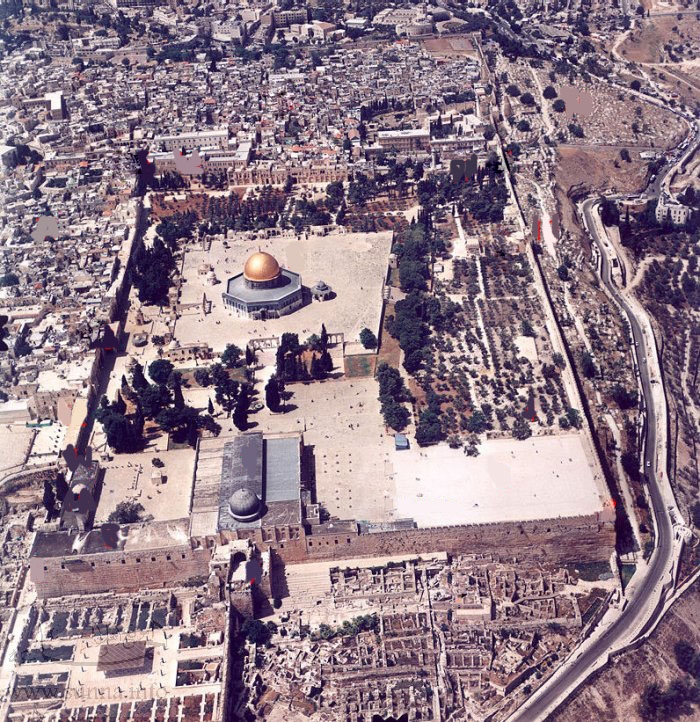

而今天要讲的这个故事,仍然是一场战争开始的。那就是在讲Alpine的时候提到的1973年赎罪日战争,又叫第四次中东战争。在战争史上,这不算一次规模很大的战争,只是一场为期20天的局部战争,在地缘政治影响上也基本只限于中东地区,并没有波及太大。

然而,在工业领域,赎罪日战争却是一场影响力极为深远的战争,它改变了全球汽车工业的格局,带来的震动一直持续至今。可以说,没有这场战争,也便没有VW、Toyota的成功,美国汽车工业也不会以惊人的速度衰落,以致十余年举步维艰。

人造血栓

巴勒斯坦,这是一片古老的土地,曾经,犹太人是这里的主人。公元前1025年,犹太王国在这里立国。300年后,亚述帝国攻灭犹太王国,大批犹太人被作为战俘押往巴比伦。

随着公元前332年亚历山大大帝征服巴勒斯坦,和罗马帝国期间的犹太战争,犹太人经过了三次民族大流散,自此,犹太人遍布全球。相反,进入公元纪年以来,巴勒斯坦地区的犹太人却人烟稀少,人口比例长期不足10%。

这个民族的命运似乎被诅咒了一般,即便是进入了工业时代,依然遭受各种欺压。19世纪末,俄国沙皇的排犹运动再次刺激了犹太人的民族神经,被赶出俄国的犹太人开始向故土——巴勒斯坦移民。1896年,Theodor Herzl出版《犹太国,现代解决犹太人问题的一种尝试》一书,在书中提出了建立犹太人自己的国家的意愿。犹太复国主义运动开始在巴勒斯坦地区燃烧起来。

犹太人在西方国家经营许久,关系盘根错节,西方国家多数支持犹太复国主义,典型代表如英国的《贝尔福宣言》,对犹太复国提出了明确的支持,拥有几百万控制国家经济命脉的犹太人的美国亦随后支持《贝尔福宣言》,犹太人开始有组织地向巴勒斯坦地区大规模移民。20世纪中前期希特勒对犹太人的镇压更是促进了大批犹太人从欧洲迁往中东。

此时的中东已经是阿拉伯国家的势力范围。对这个突然冒出来抢自己地盘的人自然火冒三丈,犹太人和阿拉伯人剑拔弩张,巴勒斯坦地区成为一个巨大的火药桶。1947年,联合国决议提出巴以分治的方案,即181号决议。阿拉伯国家立即表示严重反对——欺压犹太人的又不是我们阿拉伯人,要立国,去欧洲划块地方立去!谁家欠账谁家还。

英国/美国:”呵呵……欧洲……怎么可能……”

终于,双方都忍不下去了。1948年5月15日,阿拉伯国家开了第一枪,第一次中东战争爆发。犹太人凭借西方国家的支持,一年不到便取得战争胜利,硬生生在阿拉伯国家的地盘上划下了属于自己的一块土地,这就是以色列。

当代中东的神奇国家——以色列就此立国。消停了?才没有。1956年, 又一次战争爆发了。这次战争围绕苏伊士运河的控制权展开,因此这场第二次中东战争又叫苏伊士运河战争。这次战争的结果是英法两国的全球殖民地迅速瓦解,美苏两国成为中东局势背后的推手。在全球列强和阿拉伯国家的夹缝当中,以色列取得了蒂朗海峡的水面和空中通行权,进一步扩张自己的势力。

随后的第三次中东战争有一个知名度比较高的名字——六日战争。这场战争只持续了6天,却是以色列的巨大胜利,以色列彻底占据了加沙地带、西奈半岛、约旦河西岸包括圣城耶路撒冷,以及戈兰高地,为了夺回戈兰高地和西奈半岛,1973年10月6日,埃及和叙利亚出兵,第四次中东战争,也就是赎罪日战争爆发。

一如既往,美国、英国、法国等西方国家继续为以色列提供各方面支持,而到了70年代,阿拉伯国家已经控制了足以扼制西方国家的战略资源——石油。

随着工业化的进步,到了70年代,石油已经成为一个工业国家能否顺利运行的关键,它已经真真意义上成为了工业的血液。而根据BP探明的数据,全球77.2%的原油储量位于一些中东国家。这些国家在1960年成立了一个著名的组织——OPEC,即石油输出国组织。

六日战争之后,OPEC中的阿拉伯国家为了抵制支持以色列的西方国家,成立了一个单独的组织——阿拉伯石油输出国组织,即OAPEC,集中向美国等国家施压。

这样的压力在赎罪日战争爆发之后达到最高峰,OAPEC宣布对美国和欧洲支持以色列的国家实施石油禁运。这一下,从BP到Shell,从Mobil到Total,全部断炊了。

石油是工业的血液,而OAPEC给西方国家放了一个大大的人造血栓。

第一次石油危机就此爆发。

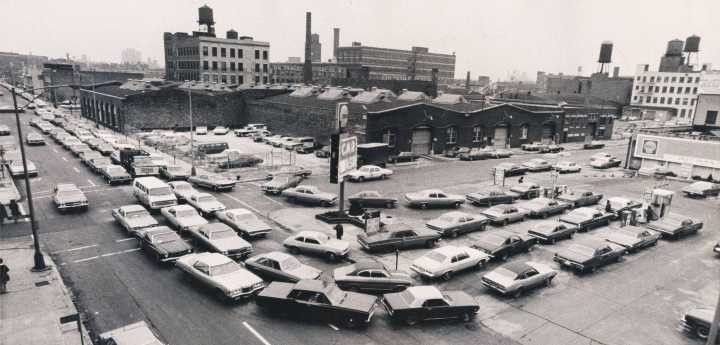

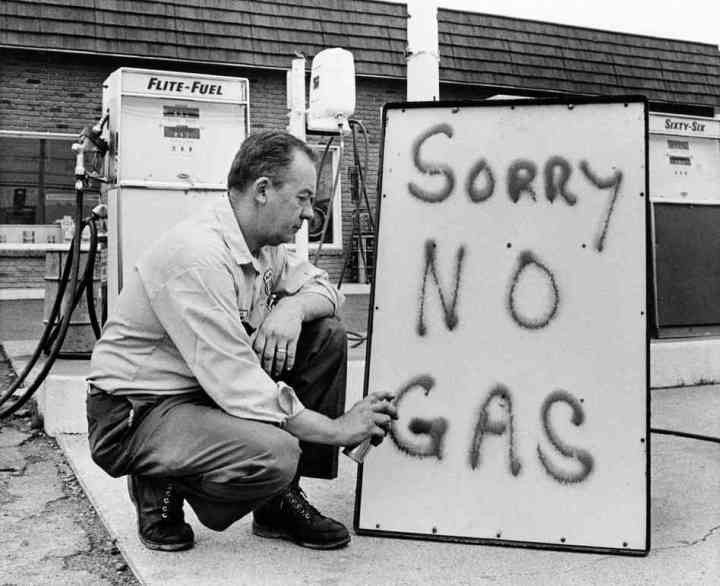

第一次石油危机对汽车工业的影响极为深远。在第一次石油危机之前,美国人从来没有想过有一天会开不动车,也就从来没有考虑过什么叫”燃油经济性”,美国制造的汽车,都是尺寸巨大、排量巨大的超级机器。随着石油危机的到来,北美的原油价格从3美元一桶激增至13美元一桶,而更要命的是,在加油站排起了恐怖的长队,汽油开始供应不足,美国这个建立在车轮之上的国家,如果断油,也就离全国瘫痪不远了。

1973年,加油站排起了长长的车龙,但是往往看到的是这个:

汽油恐慌让外来的汽车找到了机会。在石油危机之前,丰田和本田在北美的销量还远远达不到占据主流的程度,而在石油危机的冲击之下,美国人发现当时本土生产的汽车平均整备质量是两吨,而日本产的汽车只有900kg,在燃油经济性上远好于本土汽车。

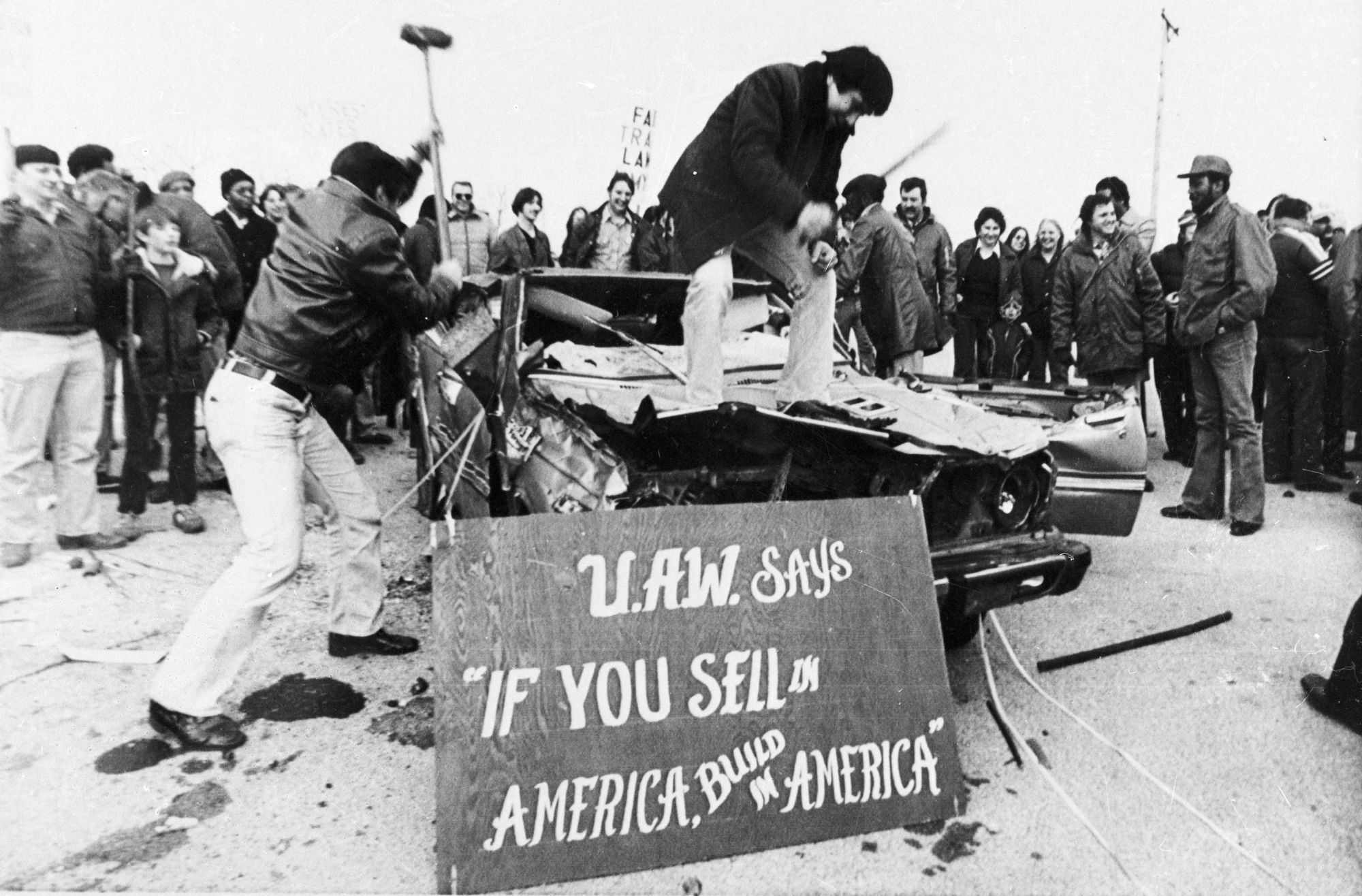

美国的本土汽车制造业开始大幅衰退。面对气势汹汹杀进美国市场的外来物种,美国的汽车工业基本上是绝望的。

欧洲的境遇相对来说略好。战后欧洲经历了很长一段时间的油荒,因此,二战结束之后欧洲均制定了相对激进的燃油税收。时至今日,欧洲平均燃油税是1.4€/L(折RMB差不多10元/L),而美国联邦燃油税只有18.4美分/Gal,加上各州自己的燃油税收,平均下来相当于RMB 3元/L,作为参考,目前中国的燃油税差不多是6元/L。所以战后欧洲汽车工业复苏的时候,燃油经济性便是很重要的一个考量。自然在面对汹汹袭来的石油危机,欧洲汽车工业受到的冲击明显小于美国汽车工业,保存得也比美国汽车工业更完整。但是也并非没有影响。三厢车的销售在欧洲下挫,掀背车和旅行车成为欧洲汽车销售主力,直至今日。

突然被卡住了大动脉,美国人方了。

为了应对飙升的油价和日益紧张的汽油供给,缩减排量成为大势所趋。管理部门也提出了相应的措施。1975年,美国国会颁布《燃油经济性平均标准》(CAFE),对厂商的平均燃油经济性提出了明确的要求。

于是从Mustang Gen 2开始,这辆美国Pony Car的典型代表竟然开始抛弃自己代表性的V8,转向2.3L直列四缸发动机,上市几年之后才推出V8版本。不过Ford好歹还在硬扛,Challenger干脆高举免战牌,生产线丢给了三菱。至于正统Muscle Car的精神图腾——Pontiac GTO,死得叫一个干净利索,30年没缓过来,04年才借Holden Monaro还魂。

Ford和GM这样的巨头真的很头大的时候,一家小小的汽车公司却在美国掀起了一阵节油风暴,他们宣称自己制造出了当时全球最省油的汽车,看到他们的油耗数据,北美本土汽车厂商差点背过气去。

这就是Twentieth Century Auto Car Corporation。二十世纪汽车公司。

节油神话

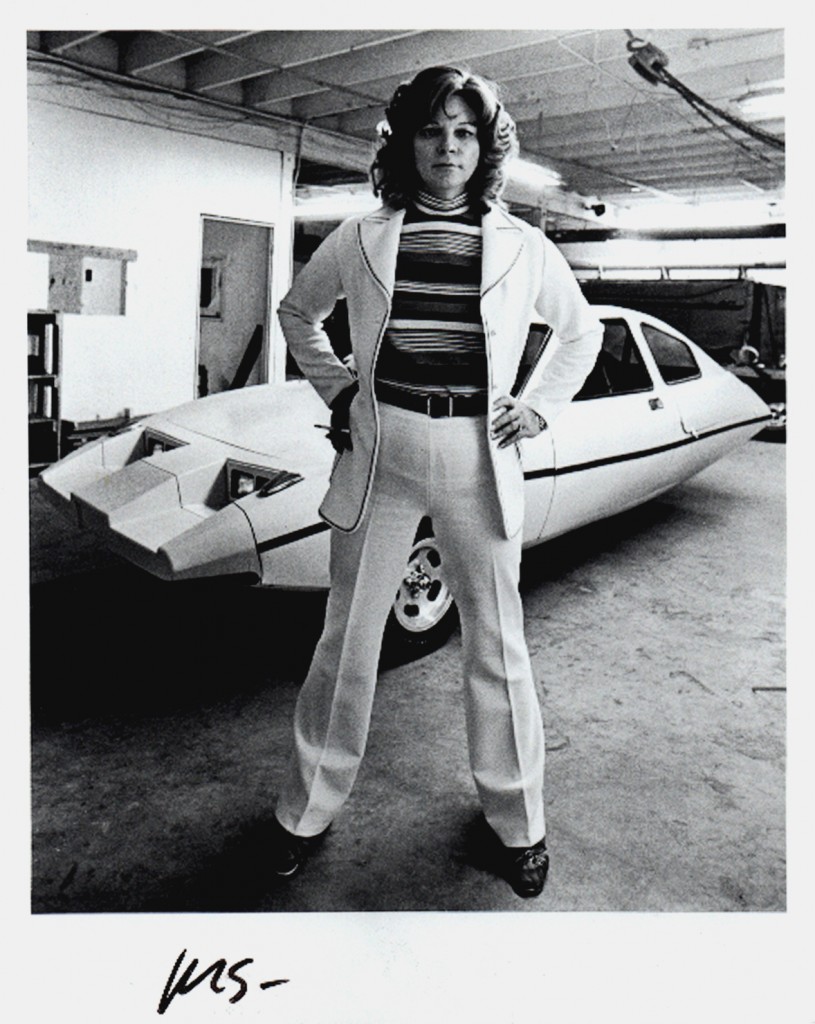

1974年,一个叫Geraldine Elizabeth Carmichael的女人成立了这家二十世纪汽车公司(20CMCC)。

Carmichael来自Indiana,是一名NASA结构工程师的遗孀,时年37,有5个孩子要养活,开汽车公司之前就是个朴实的农民。

面对美国油价飙升,车主生计维艰的问题,这位前农民、奇女子拍案而起,决定救广大美利坚合众国人民于水火之中。

她找到了志同道合的伙伴——Dale Clifft。

Dale Clifft也是不满于当时美国油价高企的千千万万美国人之一。只不过,Dale Clifft拥有一颗比较不错的头脑和一定的工程技术基础,在和Liz Carmichael一拍即合之后,他决定自己研发一款超低油耗的汽车。

Dale Clifft的灵感,正是来自当时的欧洲汽车,如Citroen 2CV。这款生产和销售周期都不同凡响的汽车在整个产品生命周期当中一直都使用水平对置双缸气冷发动机,排气量始终没有超过1L,后期产品的最大排量只有602cc,功率始终没有突破30HP,结果便是这辆车的燃油经济性水平达到了惊人的95MPG,合3L/100km以下。

在Liz Carmichael找到Dale之前,Dale Clifft就已经开始在自家车库鼓捣起来了。他用半英寸直径的电线管(装修过房子的都知道这是个什么东西)作为材料,搭建了车身的框架,然后在上面覆盖以一种叫”瑙加海德革”的家居装饰材料,基本上就是一层纺织物上涂覆橡胶和乙烯基树脂制成的人造革。动力方面则是将一辆摩托车前轮拆掉,用这辆摩托车的后轮作为这辆汽车的驱动轮——只有一个驱动轮。

嗯,没猜错,和大西洋彼岸至今仍然坚持制造风冷V2木质三蹦子的厂商一样,Dale Clifft的这辆车也是一辆三蹦子。前面两个车轮,后面只有一个驱动轮。

只是时过境迁,今天的网络上连他后来的作品的照片都寥寥无几,这辆在自己的车库里鼓捣出来的试水作实在是找不到任何图片资料了。

Dale Clifft的工作流程也可以让我们这样搞设计研发的统统眼睛摔碎——一张造型草图没有,一张工程图纸没有,撸起袖子加油干,纯手工从空气开始打造,上手就是原型车。

哎,你们这些大企业啊,就是毛病多,矫情,动不动什么造型一审二审,造型定案造型冻结,SDE、CAS、A级曲面,零件之父零件之母奥拓之爷爷奥迪之奶奶,展车样车原型车老寒腿车,有意思吗?

Dale Clifft将自己的这辆原型车的设计提交给了一个叫做”United States Marketing Institute”的市场营销机构。直译过来应该是”美国市场营销协会”,只是一般来说”美国市场营销协会”是American Marketing Association,也就是营销人员比较熟悉的AMA,这个机构的相关资料同样残缺不全。

不过,这个市场营销协会并没有理会Dale Clifft的方案。而不知怎地,就住在离Clifft家不远的地方,有一家市场营销公司,这家公司与上面的”US Marketing Institute”有没有什么关联,今天已经不再可考,而那时,Liz Carmichael正在这家公司工作,不知透过什么渠道,Liz Carmichael得知了Dale Clifft在超省油三蹦子汽车上的工作。

于是某天,Dale Clifft和媳妇在餐馆吃饭的时候,Liz Carmichael来到了他面前,她表示自己希望和Dale Clifft合作,书写美国汽车制造业的新历史,她希望Dale Clifft能够研发一辆油耗达到70MPG的汽车。

70MPG是什么概念,换算成中国的算法,大致是3.3L/100km。顺便说一下,作为混合动力车型的Prius,官方公布的平均油耗有4L/100km。

根据Dale Clifft的好友Richard Smith在日后接受的采访,Dale Clifft是一个比较情绪化、易冲动的人。听完Liz Carmichael的计划,他大喜过望,当即与这个素昧平生的女人一拍即合。

他们联合成立了20世纪汽车公司(20CMCC),公司地址位于洛杉矶。

太空时代的汽车

1974年,Liz Carmichael接受《芝加哥太阳时报》采访。她透露了自己的宏伟目标:

我自己有数百万美元的资产可供调配,来自一些私人关系(Private Parties), 我的计划是在加利福尼亚Burbank建立一座15万平方英尺(1.4万平方米)的总装厂,为了达成这个目的,我计划收购通用汽车或者其他的什么主流汽车公司。

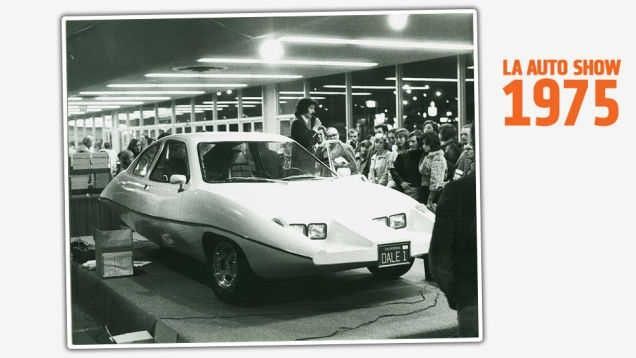

随后,在万众瞩目之下,1975年洛杉矶车展,Dale Clifft连夜赶工制作出来的原型车面世了。它以Dale Clifft的名字命名,就叫做“Dale”。

这是一辆看起来有些怪异的原型车。而唯一对外公布的原型车技术规格与手册并不一致。在1975年对外发放的Dale汽车的宣传册上,20CMCC用“太空时代的全新的、高科技的汽车”来形容它。

根据宣传册,它采用了一台850cc水平对置双缸气冷发动机,基本上与欧洲的那些小车保持着同样的水准。而最为诱人的是封面上那个数字——70MPG。而在油耗达到欧洲水平的同时,性能却远胜之。这台发动机来自一台彻底强化过的BMW摩托车发动机,输出功率达到40PS。Citroen 2CV终其一生都没能突破30PS,而这时候的2CV,刚刚勉强能打到100KPH的极速,而Dale可以达到137KPH。

看看宣传册和实际的样车,就会发现样车明显要粗糙不少。根据当时美国的法案(这个法案让多少车企恨之入骨),车灯的前立面必须没有遮挡,宣传册上的图,处理得还算能接受,而样车简直是……能用就行。在车身上硬开了两个槽完事。

另外的槽点比如车门的匹配,我作为一个福特的车主,什么样的钣金没见过,我和它们谈笑风生啊,可在看看这个,福特比它高到不知哪里去了。

这也没办法,展出的样车是仅仅用了一个星期,用木头边角料攒起来的。而根据20CMCC的宣传,最终成品的车身将更为先进——采用和车身同色的塑料。

那个年代,全塑料车身可是”先进”的代名词。而且由于塑料颜色和喷漆颜色一致,就算是有轻微的剐蹭,都不用担心。而构成车身的框架的强度天赋异禀,就算是用锤子用力砸,也不会损坏分毫。用宣传的手法,这叫”火箭用塑料”,比强度是钢的10-20倍。

黑科技还有很多,比如用印刷电路板全面取代线束,这辆车里将”连一根电线都没有”。这可是四十年后的今天的汽车都望尘莫及的。

至于三个轮子的设计,Liz Carmichael的解释是这样:

拿掉一个后轮,我们让Dale的重量减轻了300磅,而且让它的价格降低了300美元。整车的超轻量化得益于很低的重心不会对稳定性或者安全性产生任何影响,它的重心将一直维持在三个车轮划出的三角形内,想让它翻车几乎不可能。

至于这辆车的价格,20CMCC给出的定价堪称业界良心——1969美元。

展出的Dale样车虽然粗糙,却唤起了大批消费者和投资人的信心,加上报纸、电视节目的狂轰滥炸,对于这样一款可以改变美国汽车工业历史的划时代产品,他们纷纷用美刀投票,Dale预订款和参股投资如绿色的雪花一样飘向了20CMCC和Liz Carmichael。Liz Carmichael一共募集了超过3000万美元的巨资。

重磅炸弹

车展后没多久,Liz Carmichael对外宣称,20CMCC的生产线已经建成,Dale已经投产,预定Dale的消费者将很快拿到自己的车,而投资20CMCC的投资人也马上将坐拥印钞机,躺在美元上睡觉了。计划产量: 初年8.8万辆,到1978年,Dale将生产25万辆。

不过,DaleClifft——Dale三轮车的设计者,却并不开心。

他名义上是20CMCC的创始人之一,但是那时候他实际上仍然供职于另外一家名叫Litton Industries的公司(立顿?),只是在下班后会来20CMCC看一看。但是他却并没有办法参与20CMCC的任何决策,Liz Carmichael才是说一不二的控制者。Liz Carmichael曾经许诺将支付3万美元的设计费用,但是实际上只给了1001美元,外加2000美元支票——后来发现这2000美元也是空头支票,根本无法兑现。

Dale Clifft更惊讶地听到Liz Carmichael对他说自己刚刚开着一辆Dale以30MPH(差不多50kph)的速度撞上了墙,结果毫发无损。Dale Clifft还是经常去盯一盯样车制造的,他知道根本没有一辆Dale可以跑到这么快,唯一一辆能跑的只能说勉强能挪两步。他开始觉得不太对劲。

另一边厢,消费者则开始有些泄气——快一年了,没有任何一辆Dale交付到消费者手中。

那是因为Dale一共的产量是:三辆。一辆用于洛杉矶车展,一辆在20CMCC公司展厅展示,一辆在各大电视购物节目走穴。这三辆车当中只有一辆是可以开动的,而根据一些传言,这辆可以开动的车用的也不是宣传册上宣称的850cc BMW摩托车发动机,而是一台割草机发动机。底盘是木头制造,车身是玻璃钢翻制,前轮之间根本没有转向机构约束,只是能滚动而已。

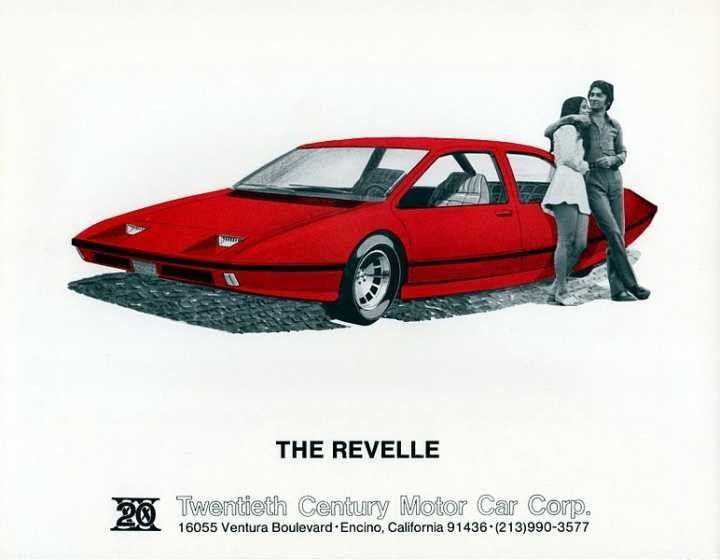

为了安抚愤怒的投资人和消费者,Liz Carmichael开始宣传另外两辆车: Revelle和Vanagen。

基本上也是Dale的衍生车型。

“看,我们还在研发新产品,不用担心,我们公司还是有实力的,你们很快就能拿到车,还有分红。”

不过,有一件事情终究导致了警方的介入。

1975年1月,在20CMCC的办公室发生了一桩谋杀案。公司销售员、前任公关经理William Miller发现头中四枪死在办公室。一番调查之后发现最大的嫌疑人是20CMCC雇员Jack Oliver。而调查的结果是这两人竟然都有前科,在圣昆汀监狱蹲过。

这下子引起了媒体的注意。洛杉矶当地电视台SoCal开始调查20CMCC的来龙去脉。最终,事实公诸于众,引起一片哗然。

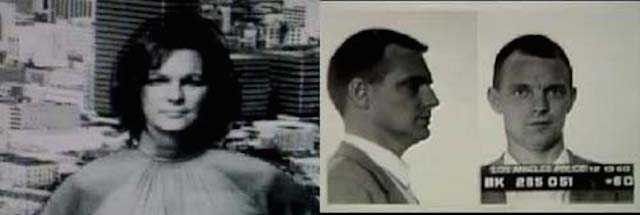

Geraldine Elizabeth Carmichael,她的真实身份是Jerry Dean Michael。她的声音听起来有些暗哑的原因是她曾经是个男的。

而更劲爆的是,Jerry Dean Michael是一个从1961年就被联邦通缉的在逃犯,罪名:诈骗。为了躲避抓捕,他换了名字,伪装成女性,躲过了搜捕。

警方赶往20CMCC宣称的位于Burbank的工厂,只发现了一座空厂房而已。

警察赶去抓捕Liz Carmichael,她已经带着巨款溜之大吉。她先是跑到了达拉斯,装成一个生计维艰的寡妇,警察闻风而至,在她家里发现了变装内衣、假发等物,而本人则早已溜之大吉。

不过最终,这位”女侠”还是落网了。他躲到了迈阿密,警察找上门时,他正挂在窗户外边。

也有说法是他最后化名Katherine Elizabeth Johnson,装成一个寡妇,在德州一个也叫”Dale”的小镇上的花店工作,最终被捕。这一说法来自记录体剧集Unsolved Mysteries。具体哪个是真相,恐怕不得而知了。

心力交瘁的Dale Clifft在1981年11月3日去世,年仅49岁。而Jerry Michael一直在狱中活到2004年,死于癌症。

一场持续一年不到的闹剧就此落幕。20CMCC的招牌挂了四年,最终还是被扔进了垃圾堆。至于要收购GM的豪言壮语,也便成为了一句笑谈。

今天,就算是在美国,也没有多少人知道20CMCC和Dale汽车,在大洋彼岸的中国,更是鲜有人知。不过这种模式,掐掉骗局暴露身败名裂那段,似乎并不陌生。

迷雾之后

石油,终究是会用完的。

这是所有人的共识。而电气系统的日益成熟,让曾经的丑小鸭EV1变成了今天汽车工业趋之若鹜的白天鹅。

愈加了解汽车的,便会愈加敬畏汽车。两万多个来自五湖四海的零件安装到一起,构成了一个精密无比、运转自如的机器。更为惊人的是,如此复杂程度的机器,竟然是一种大批量、标准化生产的大众消费产品,国际水准的工厂不到一分钟便可以下线一辆汽车,飞机、人造卫星虽然复杂却是少量、长周期生产的产品。汽车工业对制造业的影响可以说超过其他任何一个制造业门类。往往我们看到某某汽车工厂落户某地,那绝不是一个工厂开工那么简单,那意味着周边少则几十家、多则上百家与之配套的供应商需要被激活,创造的产值远远超出这一家汽车工厂。

另一方面,风驰电掣的汽车与安全生死攸关。一款车只要涉及到和安全有关的问题,便会立即在消费者当中炸锅,任何一个国家的监管部门也都有N只眼睛死死盯着汽车,绝对不会像汽车的黎明时代那样放任自流。

造汽车,那是一件需要勇气的事情,当然,更重要的是钱——海量的钱。而一旦一家汽车企业能够成功立足、打出名号,换来的那就不是海量的钱了,而是好几个太平洋的钱。

投资汽车制造业,那是一个风险和可能收益都很高的事情。加上电动汽车相较于传统的燃油汽车,结构的复杂程度又降低了不少,于是最近我们看到了很多新兴电动汽车品牌,打着互联网的旗号要颠覆汽车行业。

只是,我们和75年的那些投资人、消费者一样,并不知道这些新冒出来的公司的豪言壮语之后,究竟是什么。

我们只看到光鲜明亮的展车和那些PPT以及一些有意思的小Demo,直线加速大比拼什么的,而在这些东西的后面,是深不可测的迷雾。

他们究竟有没有工厂?究竟工厂的规划产能是多少?核心供应商有那些?环评、土地、建设等等一系列复杂的审批到底有没有完成?他们手中究竟握有多少资本?可以支撑到什么程度?

简单点说,什么时候投产?什么时候上市?给我们打一张包票并且实打实兑现,要看到和传统汽车厂一样隆隆作响全速运转的每天都需要砸进去无数钱的工厂作为支撑。

目前看来,国内尚没有新兴汽车公司兑现承诺。

相反,有一些公司却在拿出一辆样车,打着颠覆的旗号,在几轮融资之后默默地销声匿迹,这样的作法,和Liz Carmichael简直相似度太高。

也许Liz Carmichael一开始就是打着捞一把就跑的心态来的,而这些消失的汽车公司一开始是确实想做一番事业,在面对各种几乎不可逾越的困难之后才放弃梦想。但是,不论是投资人的钞票,还是预定消费者的钞票,都只认客观事实——那就是投入了资金,没有拿到一分钱回报,全部打了水漂。至于这些钱是进了骗子的口袋还是确实搞研发烧没了,对于投资人和消费者来说,没什么区别——他们只知道,钱没了。只是在知道钱的去向之后,后者能好受一些。

汽车人都希望在这深不可测的迷雾之后,真的是一个足以颠覆时代的优秀产品,汽车行业对求新求变的渴求其实超过很多不明就里的人的想象,多数企业正在将海量的资源砸向电动车,包括那些在燃油车领域耕耘多年的老字号——这些都鲜见于报端,作为从业者的我们却知道。

只是在这些新兴车企身后的迷雾当中究竟藏着什么?我们也不清楚。他们太”新”了。传统车企什么地方有什么工厂几乎都了如指掌,什么工厂可能生产什么产品,那些有可能从燃油车生产线切换成电动车生产线,也基本能猜个十之五六。而这些车企的背景完全模糊,只有一片迷雾。在融资被运进迷雾之后,这些钱是用来踏踏实实研发汽车、盖工厂、买生产线、招募工人干活,还是被挪作它用拆东墙补西墙填其他产业的亏损,还是更要命的被创业者私吞,在真相大白之前我们只能雾里看花,双手合十祈祷他们真的在好好搞汽车。

但愿如此。