29

7 月

Linux入坑

- By IanGoo

Windows……

暂时,我还没法彻底离开Windows。毕竟Autodesk和Adobe是软狗无疑。但是,Windows出问题的时候,我也不至于活不下去。

毕竟我的几台主力电脑里都至少塞着两块硬盘,一块装着Windows,另一块则装着Linux。

我使用Linux的时间并不算长,但是我现在大致有75%的工作都可以迁移到Linux下面去完成,甚至我在想,要不以后我儿子接触电脑的时候,就让他从Linux入手?

这可能是个好主意。

Contents

初识

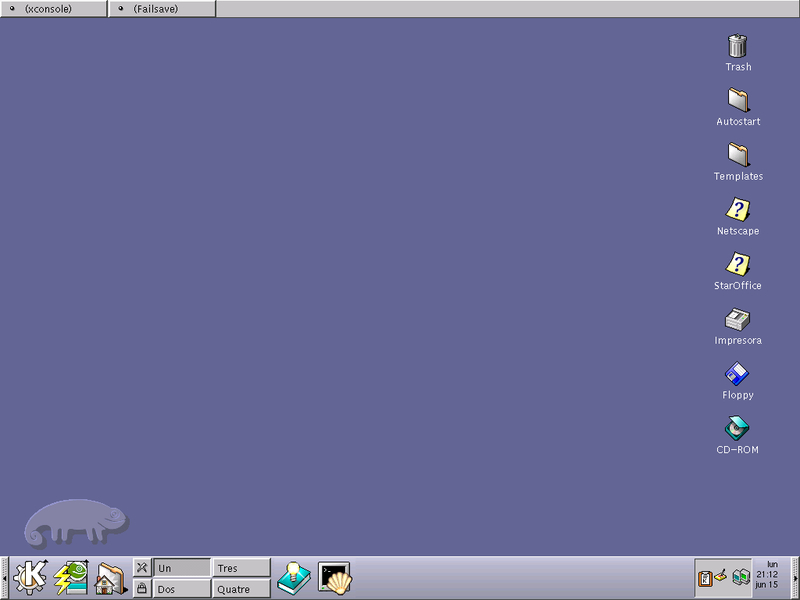

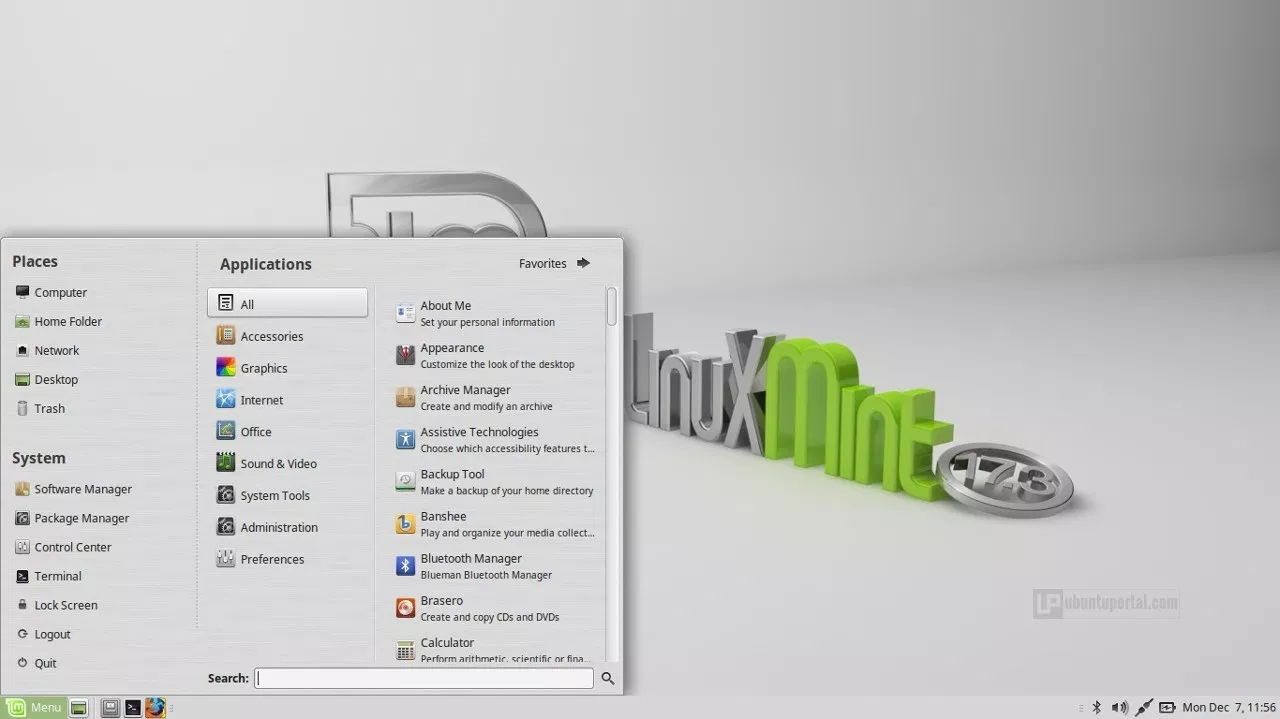

初中的《信息技术》课本上,关于“操作系统”的介绍,除了Windows 98之外,还提到了一个操作系统——Linux,并且还配了一张图:

当时我还很Naive地去寻找哪个按钮对应着Windows的什么按钮,“开始”菜单在哪儿……

现在想来真是搞笑。这张图我之所以能找到,是因为我对那个田字工作区和一个“K”印象很是深刻。

当然现在我知道那张图很有可能是KDE1或者KDE2。

我真正注意到的是另外一个东西——这个操作系统是免费的。当时我已经知道正版Windows要钱而且还不便宜。而这个世界上竟然还有人愿意免费发布一个操作系统?

这个就有些神奇了。

当然,我赌五毛钱那时候编教材的人也搞不清楚自由的“Free”和免费的“Free”有什么区别。毕竟自由软件运动在国内起步是很晚的事情了。

不过,那时我连一台电脑都没有,自然不可能去尝试这个新颖的操作系统。

发行版?

一个Linux用户可以对Windows或者macOS用户说“我用的是Linux”,但是如果对另一个Linux用户说这话,只可能招来一个白眼:“不说哪个Distro鬼知道你用的什么玩意儿?”

我一直以为Linux是“一个”操作系统,但是实际上,Linux,指的是Linux Kernel。一切使用Linux Kernel的都是Linux的Distro。

那么问题来了,哪个Distro好用呢?翻DistroWatch啊!

以一个高中生的英语水平看DistroWatch?确定?

恰逢那时候正是新一代Windows操作系统代号Longhorn传的沸沸扬扬。从各类电脑杂志上都能看到Longhorn(就是后来的Windows Vista)的“截图”,虽然Windows XP相较于Windows 2000的颜值提升了不少,但是在Longhorn面前,完全就是战五渣。而人类,都是看脸的。于是当时很肤浅地就想找一个好看的Linux来用一用。

DE?你说DE?什么是DE?能吃吗?Window Manager?哦?Gnome?还有KDE?什么意思?

——嘛,反正当时压根就无从想象一个操作系统还能随意更换整个桌面环境。在Windows用户看来,桌面环境应该是和操作系统深度整合的,怎么可能更换?

于是我一直以为,Linux的外观和Distro是挂钩的。某次逛图书馆,看到了一本杂志介绍了主流的Linux Distro,从老牌的RedHat、Debian,一直到当时刚出来还没几年的Arch。

中途看到了一个看着最顺眼的——Mandriva。心想以后就用这个吧……

于是到现在我都没有用过Mandriva……

第一次尝试

在某一期的《电脑迷》上,我看到了一篇报道——国产操作系统银河麒麟发布了。而更为难得的是,当时的随刊光盘里,就是一份银河麒麟的拷贝!

当时,我是有一台电脑了,当然,我是打死都没有胆子在当时仅有的电脑上安装这个操作系统的,想来想去——虚拟机。

我用上了VirtualPC,装上了这个“操作系统”,安装倒是完全图形界面,还算比较直白,就是当时我的电脑总共只有256MB的内存,分配出了一半,只剩128MB,不管是主机系统还是客户系统,运行都无比艰难。

不管怎样,我还是将这个“银河麒麟”给装了上去。装完重启,我就傻眼了。

我看到的,就是一个神似DOS界面的黑屏白字。虽然理解有困难,我还是认识“Login”的。于是输入了自己的用户名,然后弹出了Password:

好,输入密码。

我却发现我怎么输入密码,屏幕上都没有任何反应。

为什么?

我无奈了。重启了好几次都是这样。

后来我才知道,TTY的机制就是这样。输密码的时候才不会有反馈,直接盲敲之后回车就行。

但是至于为什么银河麒麟这样一个国产操作系统一边宣传“易用性”另一边就敢默认以TTY进入操作系统而不是GUI,我是没搞清楚。

万能U盘

后来,上大学了。

学设计,基本上就和Linux绝缘了。各类3D软件还好说,Linux上还有Blender顶一顶,但是平面设计软件,说真的,Photoshop几乎不具备任何可替代性——不论是GIMP还是Krita,都和PS有着巨大的差距。

但是,当时我还有另外一些事情要做——帮同学装电脑,以及修电脑。很多时候,系统起不来都是很常见的事情。在这样的情况下,除了重装系统,我还需要能够将系统当中已有的数据抢救出来。

这时候,我在网上看到了一个很有趣的东西——U盘操作系统。

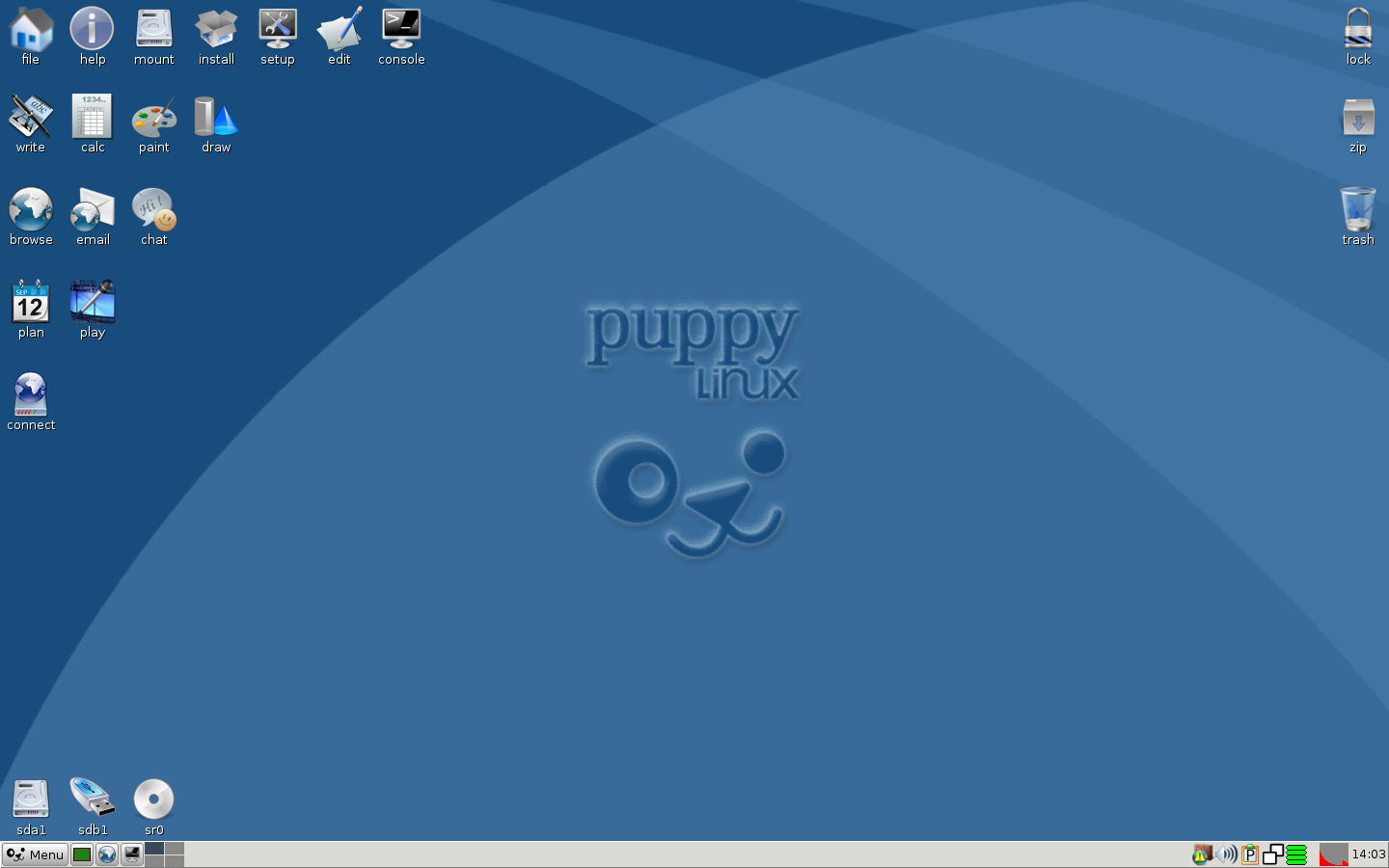

这样的操作系统非常小巧,甚至可以装进当时普遍容量不足4GB的U盘当中。而其中的典型,就是Puppy Linux。

于是,我立即下载了Puppy,然后很纠结的发现,除了进行一些很简单的数据迁移和简单的排错之外,它基本上没什么别的用处了。

首先是显卡驱动,这个老生常谈的问题是将Linux作为第一操作系统的拦路虎。甚至一度逼得Linux的爹Linus Tovalds爆粗。当然,现在不管是nVidia还是AMD,在Linux驱动上都还是比较积极的。而在09年前后,Puppy这种冷门发行版上,基本上没有什么解决方案。

然后是语言,只有英语。这并不是什么特别严重的问题,但是,中文全部乱码,这就纠结了。

最后,当时的Puppy安装软件极其麻烦,只能使用系统提供的一些软件。不过当时的Puppy也很有自知之明,将自己定位为一种U盘工具箱性质的操作系统,提供了很多实用工具。

这个U盘后来也开发出了新的功能——中关村卖电脑的水可是很深的。我就带着这个U盘去,反正他们不可能在我自己的操作系统上搞事情,用它来查看一下系统的配置、硬盘用了多久之类的信息,还是很有用的。

登陆Host

在香港的时候,我买了一台价格颇为高昂的移动工作站——ThinkPad W520。时至今日,它都是我手边非常可靠的电脑。

而就在那时候,Linux开始进入了比较良性的发展时期。Ubuntu的知名度开始提高。我想是时候考虑好好深入研究一下主流的Linux发行版了。

毫无疑问,和众多Linux新用户一样,我是从Ubuntu入手的。在那时候,Ubuntu还在Distrowatch的排行榜首位。

最初,我的做法非常简单粗暴——安装在一块移动硬盘上。

是的,移动硬盘。

而且是我自己组装的那种。

并不是我胆子很肥,而是我对一块硬盘分区,然后在MBR里引导两个操作系统这样的高复杂度操作实在是没有太多信心。还不如一块硬盘装Windows,一块硬盘装Linux。而装Linux的系统,自然就得外挂了。

那时我对Linux并不算很陌生,我曾经在虚拟机里试用过Ubuntu,还是因为中文输入法的问题而放弃了。

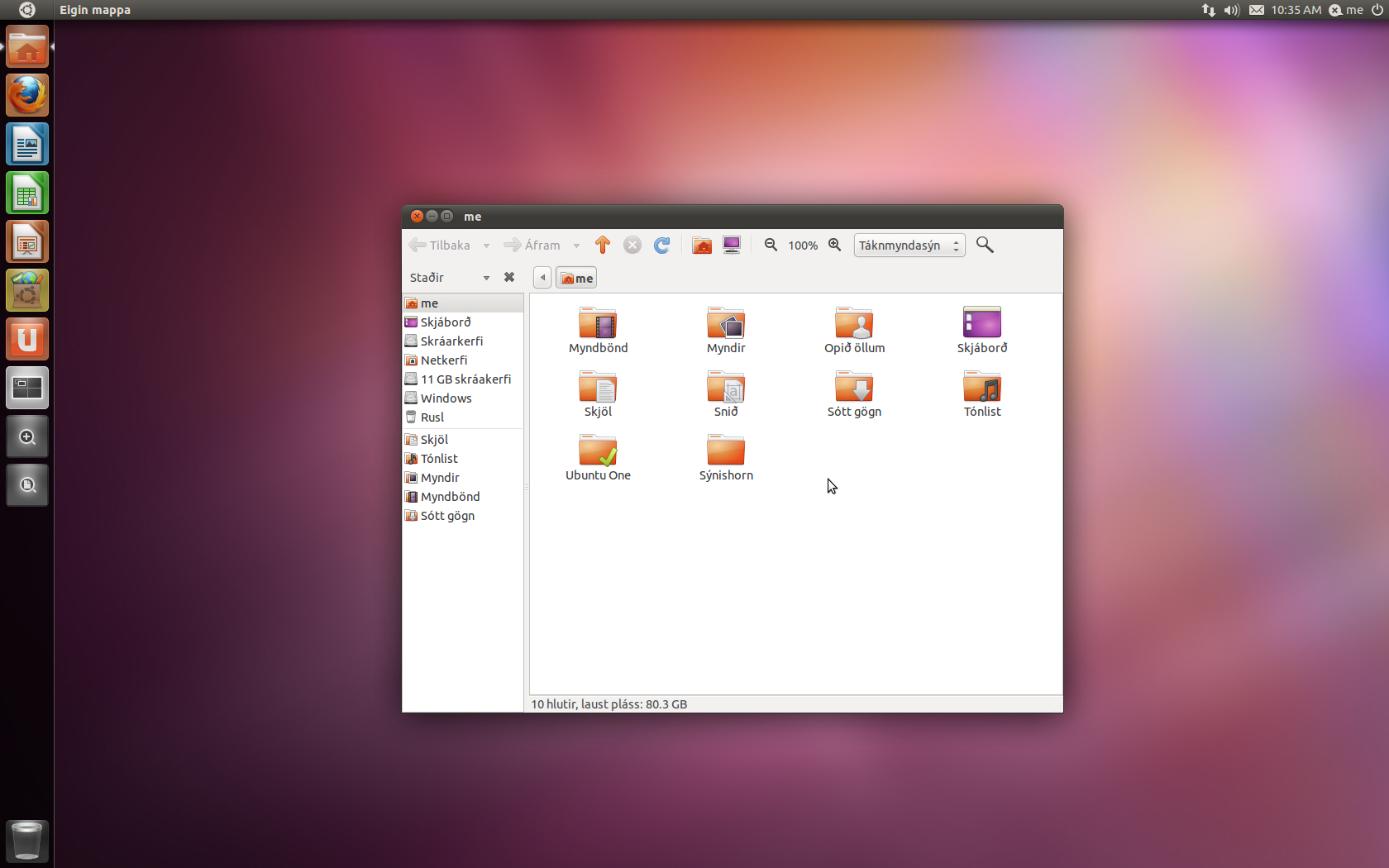

现在,我看到的Ubuntu大变样了。

这个界面,完全就不是以往我用过的那个界面,也就是从这时候,我才知道了Linux的多彩,很大程度上是得益于各种各样的DE。我以往用的Ubuntu 8.04,使用的是Gnome 2,而到了11.04,使用的就是Canonical自己的Unity。

不过这次,Ubuntu给我的感觉非常不错——驱动没有问题,中文输入法没有问题。

当然,我发现系统异常地热,简单Google一番之后就知道了问题所在——W520装了双显卡,就是所谓的Optimus技术。这一技术并不支持Linux。还是能力无穷的开源社区的力量,Bumblebee搞定了一切问题。

幸运的是,Bumblebee忙着用一个空格清空用户的/usr的时候,我正忙着做毕设,全都泡在Windows下面,等我忙完回到Linux的时候,这个惊天大bug已经被修复了。

躲过一劫,躲过一劫。

Ubuntu是不是一个优秀的Distro?

现在再问,估计很多人的回答都是——我擦,这种垃圾也配?

然而事实是,Ubuntu,确实当得这个名号。Canonical这家公司,不管开源界的各位对它是什么看法,确实是一家相对早意识到”易用性”对于Linux的意义的公司。

在Canonical之前,Linux几乎从来没有考虑过”易用性”的问题。毕竟,这是一个非常Geeky的系统,一切都深度依赖DIY和Community Dev。Canonical和Ubuntu第一次改变了这个拒普通用户于千里之外的情况,设计了一套真正的”开箱即用”的系统。

但是为什么很多人都不喜欢Ubuntu呢?

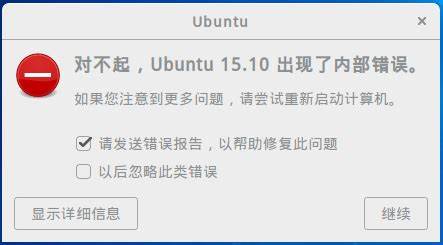

Ubuntu的这个报错,应该很多人都见过,而且这玩意儿无解。

曾经我以为,这是操蛋的Unity带来的,于是,我更换了一圈桌面环境,从Ubuntu,到Kubuntu,到Xubuntu,到最轻量级的Lubuntu,试了一个遍,每个系统都出现过这个蛋疼的”内部错误”。

这玩意儿,真的无解了。

而这时,一个优秀的操作系统开始吸引我的注意力。

薄荷味Ubuntu

那时候上DistroWatch已经成为了一种日常乐趣。那时候我发现了一个黑马——Mint。

Mint基于Ubuntu,但是解决了Ubuntu很多莫名其妙的问题。

首先是怎么用怎么不舒服的Unity DE被换掉了,默认提供两种,一种是Gnome 3的Fork,Cinnamon,一种是Gnome 2的Fork,MATE。对于从128M内存一路过来的穷人家的孩子来说,自然更喜欢小巧玲珑没有任何装饰的MATE。

果然,Linux Mint的稳定性超出了我的预期,不再有那些蛋疼的”内部错误”,而且,Mint比Ubuntu更加”开箱即用”,免掉了很多软件的安装过程。而MATE桌面环境也确实极为出色。

用了Mint之后一段时间,我注意到Linux Mint还有变种——一个叫做LMDE(Linux Mint Debian Edition)的东西。

Debian,我当然知道这是什么,Ubuntu、Linux Mint,在Debian的面前都得叫一声”爷爷”,所有采用deb包管理模式的Linux发行版,都以Debian为始祖。

事实上,Linux有几个大的门派,Debian系正是其中相当大的一支,另一个很大的一支是Redhat系,其特征是rpm包管理,剩下来的Arch、Gentoo、Slackware等,都是相对小的一些支流。

LMDE的最大的特点就是滚动更新。这就意味着不再有Ubuntu那样从1204更新到1210,再从1210更新到1304那样的大更新(简直是类似于重装系统)。这样可以保持操作系统永远是最新的状态。

Mint,就这么一直用到我回来。

然后,Mint的问题就出现了。

“国产系统”

嗯,当年我用的第一个Linux Distro,就是国产系统,而且被坑了。

但是Mint在国内几乎就处于无法使用的一个状态,哪怕切换车国内的源都不行,安装都非常费劲。这就很无解了。

于是,我开始找有没有什么带有国内背景的Linux Distro,还真被我发现了——Deepin Linux。一开始看到这个名字的时候,我的反应和很多人一样。哦?不是那个当年和番茄花园齐名的那个“深度”吧?

后来才发现并不是……

在刚回来的时候,我发现我在大学时用的三星R700仍然处于闲置状态——就是那个17寸的怪物。想想反正闲置,就在上面装个Deepin试试。

当时的Deepin 12效果确实还算不错,而且也确实考虑了不少中国国情。但是,它的源里的软件实在是少得可怜——甚至连最基础的Inkscape都找不到。

果断放弃。

后来,过了很长一段时间,我都使用的是国内速度相对还算可以的Ubuntu。直到我发现Deepin的华丽蜕变。

2017年,我再次关注Deepin的时候,发现他们已经有了一些非常颠覆性的想法,那就是用HTML5写出来的桌面环境——DDE。用HTML写DE这种想法我还是破天荒头一次听说,但是效果确实不错,再加上软件仓库里的东西已经今非昔比,很多,而且都很实用,于是就开始用Deepin了。

然而Deepin的问题也随着长期使用暴露出来了。我Windows上的LibreOffice都更新了好几茬了,Deepin上竟然一直稳如死狗。这种比Debian还安逸的更新频率,我决定再看看有没有别的什么Distro可以用。

黑马

我随手点开了DistroWatch,然后看到了榜首已经赫然不是Linux Mint,而是一个很陌生的名字——Manjaro。

光看这个名字,我以为这是Mandriva的某个Fork,就漫不经心地点进去看了一眼——嗯?Based on: Arch?

Arch,这个发行版的大名我是听说过的。在Linux发行版地图上,Arch这一支的规模是第三大,仅次于Debian和RedHat系,但是规模确实非常小,和这两个庞大的系列无法相提并论。

Arch最大的特点就是滚动更新。相比其他发行版,这是一个相当激进的发行版。

但是也因为它的激进,它也非常geeky。我装过一次Arch,非常费劲,然后就不怎么想用了。

这个Manjaro?

大致扫了一下简介:基于Arch,却没有Arch那一身拒人千里之外毛病。

嗯?似乎真的就是我理想中的Linux。

果断入手尝试。虚拟机跑得非常畅快,默认的DE有Xfce、Gnome和KDE,作为轻量化桌面爱好者,我当然选择了Xfce。

效果确实非常不错,于是,我在几台电脑上都安装了Manjaro。

一直用到今天。

使用下来的体验:Manjaro有Arch的一切优势,堪称集众家之所长,却没有Arch一装装一天配置一下花一个星期的痛苦。整个过程和安装Ubuntu相比没什么区别,非常平易近人,设定好语言、键盘布局、所在位置,分好磁盘,设定用户密码,完事。

而且用到现在基本没出过什么问题。大更新频率大致是一周一次,时刻保持最新。反观Windows的更新……微软好歹也是个大公司,怎么翻车的概率比一非营利性的社区都高那么多?

将Linux作为日常主力系统?

现在,除了一些必要的设计类专业软件,我得进Windows来处理一下,Windows的其他作用基本上就是游戏了。

上网?

Firefox,跨平台。

写文档?

文字处理有LibreOffice,跨平台,写Markdown用Typora,跨平台,文本编辑器用的VSCode,跨平台。

听音乐?

网易云音乐,跨平台。

甚至玩游戏?

Steam,跨平台。有不少游戏已经能够支持Steam OS——一个Linux的发行版,自然也能在其他Linux发行版上运行。

大致这样,包括本文,也是在Manjaro下面写完的。

在Windows 10越来越操蛋的今天,拥抱Linux或许是一个很不错的选择。