03

10 月

全面而均衡:ASUS ROG Zephyrus G14

- By IanGoo

好吧,历时15年后,我又用上了睾贵的阿苏斯,而且是信仰足足的败家之眼。

不知是什么时候,我原来使用的那台小米Air 13的屏幕右下角出现了一片压痕,在显示30%左右灰度的时候,会呈现非常明显的浅色瘢痕。对于一般人来说这也就OK了,但是毕竟是搞设计的,这就很难忍受了。另外,小米Air 13的性能也难以胜任更多的负载。由于公司想要推行虚拟工作站,但是那个性能实在是不敢恭维,于是以后也开始有了在自己的笔记本上跑Autodesk Alias这样的巨型软件的要求。

于是,我狗胆包天地在小米上装了Alias 2021.1,跑了一次,我枯了。只要Shading一开,马上进入幻灯片模式。不开Shading,只用线框,也会像生锈的轴承一样卡卡卡卡。很不舒服。

于是,我原计划将小米Air 13更换成ThinkPad X1 Carbon或者VAIO SX12或者Surface Pro的规划全面推倒重来,我又要回归高性能笔记本的怀抱了。

回归运动

我的第一台电脑是三星R700,一台17.3英寸、Intel Core 2 T9300、nVidia GeForce 8600M GT独立显卡的高性能怪物。每天背着3.2公斤的它行走在帝都仰望星空大学巨大的校园里,相当锻炼身体。但是对当时没有台式机的我来说,它足以PK台式机的性能也帮助我完成了很多的课程作业。

我的第二台电脑是ThinkPad W520,一台15.6英寸、Intel Core i7 2860QM、nVidia Quadro 1000M专业显卡的高性能怪物。每天背着2.7公斤的它行走在香港街头,相当锻炼身体。但是对当时虽然有台式机但是连个辣子都干不了的我来说,它足以PK塔式工作站的性能也帮助我完成了很多的课程作业。

W520伴随我一直到2016年。这一年我自己组了一台高性能台式机。W520退休了。我给它装上了Manjaro Linux,临时有一些事情需要用Linux的时候会想到用它。我老了,背不动太过于厚重的它了。和高性能台式机搭伴的变成了小米Air 13,轻薄、便携,随时可得。甚至在小米Air因为屏幕问题即将退休的时候,我考虑的也是ThinkPad X1 Carbon和VAIO SX12这样的超便携笔记本。

但是终究,我发现我还是有性能需求的。Alias、开了上百个图层的Photoshop、开了堆栈的Photoshop、Premiere等等,还有堪称性能榨汁机级别的一类软件——可视化软件,比如VRED、Keyshot和Blender的渲染模块。

于是,我决定重新看一看那些沉重的“高性能笔记本”。但是毕竟我是用过轻薄本的,并不太乐意背着沉重的大砖头走来走去。但是新时代的高性能笔记本基本上是15.6英寸起步。在这个尺寸之上,才能塞得下高性能的GPU。于是我忽发奇想——筛选一下呢?

在京东,我设定了发烧级游戏光线追踪显卡的选项,然后将屏幕尺寸一点点减小。17寸,当然有一堆类似Alienware AR51M、MSI GT76这样的性能怪物;缩小到15寸,数量依然很多;14寸,数量骤减;13寸及以下的,就彻底消失了。

在14寸这一档上,准确地说,只有一款产品——

这款笔记本我是有一定耳闻的。今年年初的CES 2020上,ASUS展出了这款使用AMD 4000系列移动处理器的笔记本。但是,这款笔记本最惊世骇俗的地方,是在CES上展出时,机型的A面上打出了两行字——

但是,我看了一下,这个被称为AniMe Matrix的LED矩阵的价格是……3000块。同样是R7 4800HS+2060 Max-Q+16GB+512GB的配置,无灯版本是9999,而带灯的直接变成了12999。

这个功能又非必须,而我真正看上的Zephyrus G14的最大的卖点也并不是这个。

它最诱人的是在性能和便携性之间取得的完美均衡。

唯一之选

Zephyrus G14的重量为1.6kg(带AniMe Matrix的为1.7kg),厚度不到18mm,屏幕尺寸为14寸,长宽为324×220。这样的重量是什么概念?下面是一张表:

| 米Air 13 | Zephyrus G14 | HP Elitebook 840 G6 | |

| 长度 | 309 | 324 | 338 |

| 宽度 | 211 | 220 | 237 |

| 厚度 | 14.8 | 17.9 | 17.7 |

| 重量 | 1.3kg | 1.6kg | 1.5kg |

| 屏幕尺寸 | 13.3 | 14 | 14 |

最后那个840 G6是公司配发的新笔记本。可以看到,G14和主流的商用14寸笔记本尺寸不相上下,重量略微压手一些。但是在这样的“主流尺寸”之下,是R7 4800HS 8核16线程CPU和RTX2060 Max-Q的性能。

G14这种有些古怪的产品定位,让我想起了一类非常古怪的汽车——体型不大,但是装上了越级的大功率发动机。

这就是小钢炮——没错我开的就是其中之一。

4800HS的性能已经有太多的职业测评人评价过了。我了解到的说法极其夸张——在桌面级i7-9700K之上。

这就意味着……也肯定在i7-6850K之上。我不想使用太过“数据化”的测试,而是跑了一些比较直观的——

这是使用MediaCoder对一段720P的视频进行转码的统计数据,可以看到速度高达18.61x,而同样的素材在小米Air 13上的速度只有2.8x,在台式机上的速度在20x左右,效率非常高。

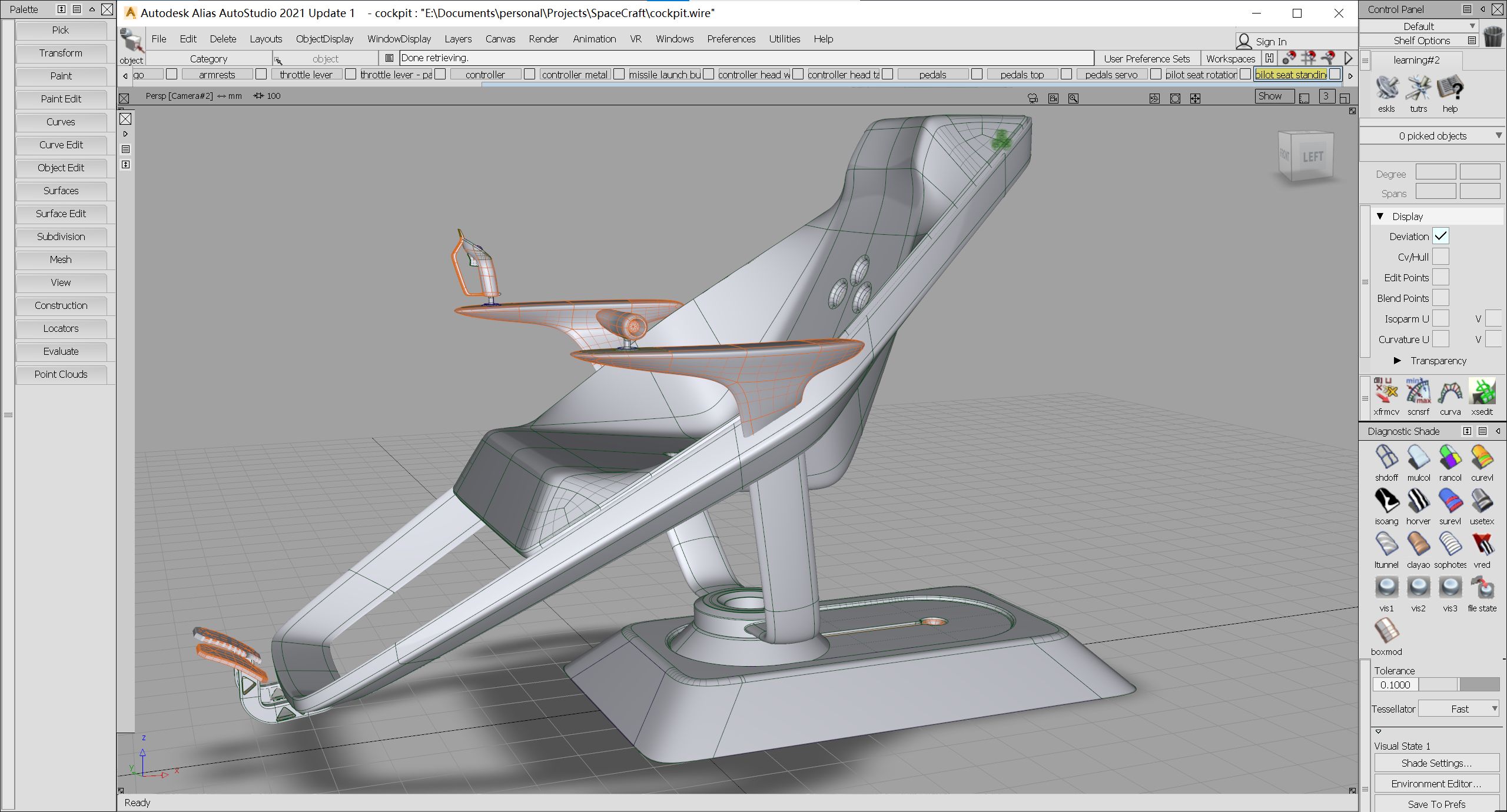

然后,在Alias当中,打开一个较为复杂的场景,开Shading旋转,也是丝般顺滑。

至于可视化软件……我没敢试。毕竟那些大哥都太恐怖了,有多少性能吃多少性能的那种,就算是R7 4800HS的性能足够,以笔记本散热系统的小体格也是一个巨大的挑战。毕竟同样的满CPU负载下,台式机的温度只有65℃而笔记本直接顶死90℃。

但是至少在设计行当,除了可视化之外,它已经可以胜任绝大多数的性能需求了。而这一切都可以在14寸、1.6kg的小体格里爆发出来。

游戏方面,我手头的游戏不是太多,用X4 Foundations做了一个简单的测试,在场景不太复杂的地方,2K分辨率,中高画质可以在60FPS上下浮动。但是考虑到X4 Foundations的优化水平比较抱歉,所以,也不能作为很好的参考——不过这也不是什么大问题,毕竟它的主要用途不是用来打游戏的。

散热方面,不要指望一台14寸笔记本能够有多出众。但是,毕竟这是睾贵的阿苏斯旗下有败家之眼信仰加成的ROG,在性能释放上,虽然重负载下顶死90℃常见,但是并没有形成任何掣肘。5热管的绝尘散热系统效果非常不错,而它利用屏幕下方顶起机身的设计也增大了笔记本底部的进气量,同时,C面形成了一个小斜面,更加符合人机工程学一些(理论上)。

总结起来就是,散热不算多么强大,但是绝对够用。

AMD的处理器+nVidia的独立显卡,早期版本还是祖传Intel 660p的硬盘,红绿蓝大和谐。不过到了我买的这个节骨眼,660p竟然库存耗光了,换上了镁光。这是好事还是坏事呢Emm……没那么和谐了嘛……

唯一之选II

所以,目前看来,这种定位的小钢炮笔记本,Zephyrus G14基本上是唯一的选择——在享受它的同时,吃翔也得憋着。

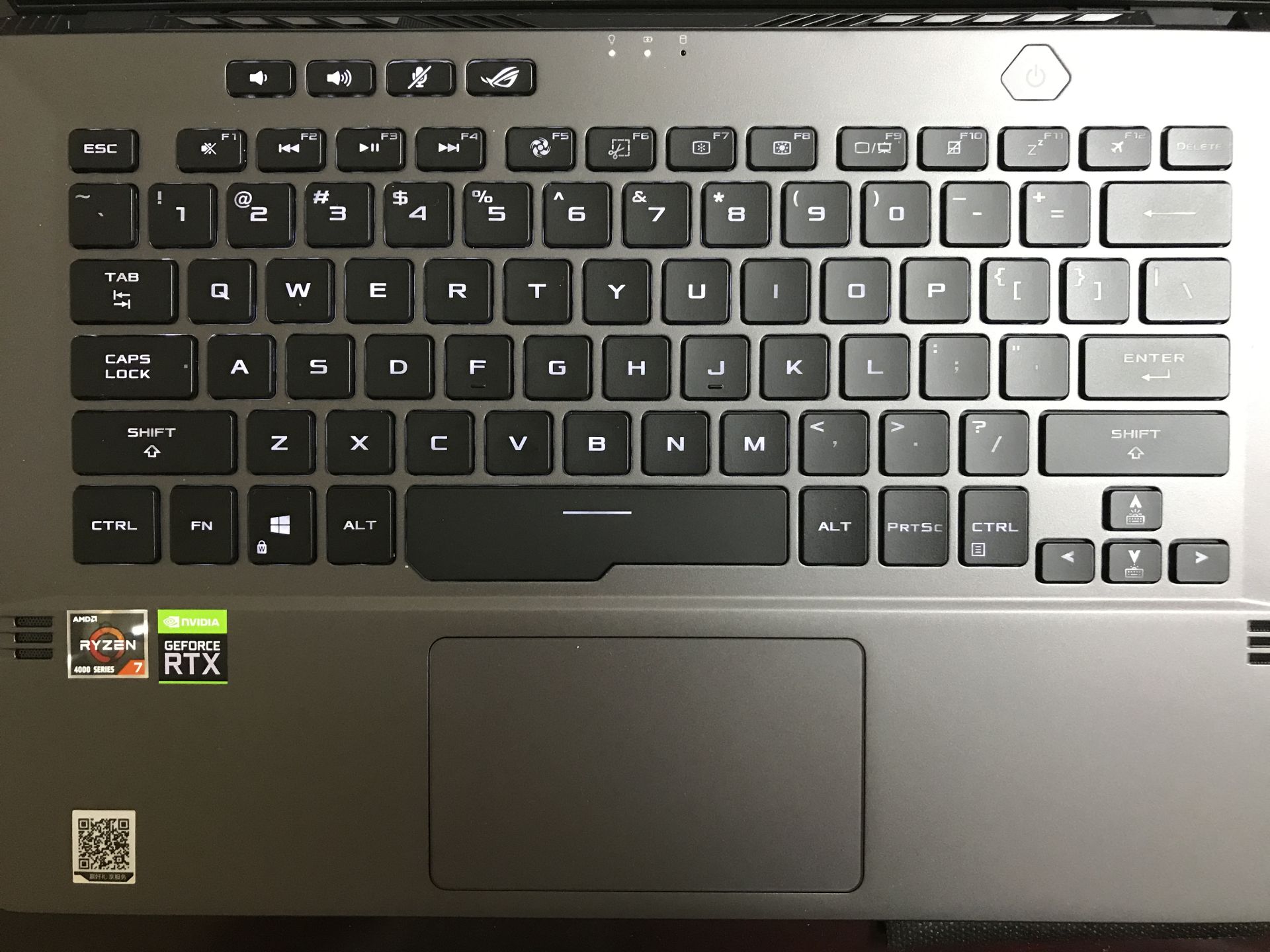

首先就是——如上图所示,两个USB-A都在右侧。而我的Chipfancier U盘体积有多大也可以参考上图。蛋不蛋疼?这是逼着用户只能用酷豆或者FIT这种超小型U盘了咩?

虽然U盘似乎并不是什么办公必需品——而且这种趋势还会进一步扩大,但是对于我这种有高性能U盘使用需求的人来说,U盘依然非常重要,而且这种高性能U盘尺寸都非常巨大。华硕的设计师似乎没有考量到这一点。

但是——这似乎也是唯一的选择了。因为HDMI、3.5mm和电源接口——对于占大多数的右撇子来说必须摆在左边。能交换的只有一个USB-C+DP+PD——考虑到这个接口也有可能接入粗壮的DP线或者作为充电口使用的话,这个也不能搬到右边去。所以,这一布局究其原因,还是因为两侧的空间被进风口吃掉了太多。无奈。

最让我恼火的还是键盘。

这个键盘很差吗?

并不差。键程比较长,比起多数轻薄本那种敲塑料板的手感好太多了。唯一的问题就是按键面积有些偏小,不过也不是不能接受。也不是小米Air那种反人类的半高↑、↓键,背光亮度可调,但是!

(深吸一口气)。

四大护法键呢!

HOME在哪儿?END在哪儿?PgUp/PgDn在哪儿?这四个键的缺失,使得快速光标定位变得非常蛋疼。你们有这个闲心做一个独立的PrintScreen干嘛就没有闲心做四大护法键呢?

解决方案我能想到的是两个,第一谁都能想到——外接键盘。第二就是无所不能的AutoHotKey了。不过,本来基本上所有键盘都会有的功能,却需要祭出AHK或者AutoIt这种超级武器来高射炮打蚊子,实在是过分。

再说屏幕。

我这款是2K 60Hz,一个还算不错的创作型屏幕,支持HDR(好像是HDR100),据说这款屏幕的响应时间翻车得厉害,不过作为不玩竞技性游戏的我来说,还是2K屏更香一些。但是对于竞技玩家来说,绝对连想都不要想。

它也只有一个M.2硬盘槽,这就过分了。小米13Air这种小身板都能给出两个M.2槽(虽然只有一个是NVMe另一个是SATA)。这就使得我给它装双硬盘双系统的念想落空了。当然我在U盘上跑了一个,不过Gnome在2K屏上的缩放实在是蛋疼。200%的缩放比例实在是太大了,但是非整数比缩放还没有普及,只有Wayland+Gnome可以实现,但是我为了求稳用的是X11……

然后,这货没有摄像头。所以真正想拿它当“办公本”的人也得注意一下。我平时的“办公用途”基本上用不到摄像头,而且公司配发的笔记本也是没有摄像头的特殊版本,所以没有摄像头对于我来说不是问题——但是对于其他人来说可能是个大问题。

Zephyrus G14的铰链结构很有趣,也是它独特的散热系统的一部分,单手开合测试也通过了,毕竟这货的机身部分是比较重的。但是……想要把它给扒开实在是太费劲了。ASUS完全没有给它做一个能够搁手的地方。

为了开笔记本我还得把手指甲先撬进屏幕和掌托之间的缝里去这是不是有些过分了……

A面本来是Zephyrus的一大卖点(AniMe Matrix),但是,毕竟还有很多的吃土群众或者抠门群众认为AniMe Matrix并非必需品,而选择了不购买带有AniMe Matrix的版本。但是这些机器的A面上依然保留了一千多个麻子点。看着实在是相当闹腾。我能理解这是为了节省一套模具费,但是作为掏了钱的消费者,我没有义务站在厂商PKO的角度上考虑,所以还是要喷一喷的。

最后,就是性价比。以R7 4800HS+RTX2060 Max-Q的搭配来说,9999的价格不低。我买的时候价格是9979,同样不低。而背后那一排LED灯竟然能值3000,我就真的持保留态度了。我也用自己的钞票投票法作出了自己的选择——买了没灯的。灯倒也不是完全没有用,开会的时候觉得谁实在是太话痨的话,在屏幕背面打出一行“Shut Up!”也是一个很……好的交流方式。至于和Acronym联名的那个版本……我实在对潮牌的品牌价值一窍不通,所以没法评价。

那么,这个小钢炮未来会给我带来什么价值呢?我也很想知道。