04

2 月

再买就剁手……可我真停不下来啊!!!

- By IanGoo

那是一个纯真的年代。老豆带着我去了镇上的百货商店,在玻璃柜台里选出了几支钢笔,亲自拿在手里仔细看了看,选了一只没有瑕疵的,付钱,带回家。

这是一个真蠢的年代。从楼下小超市取回了一个快递,打开后,里面是三个一模一样的盒子,打开之后,三个形态各异的小玩偶出现了。在打开盒子之前,完全不知道立面的东西的品相,甚至不知道里面是什么东西。

这东西叫盲盒。是一个你花了钱,知道会买到大致什么类型的东西却不知道具体会买到什么东西的东西。我花了69买了个Molly某个系列的盲盒,我知道打开之后肯定是个Molly的小手办,也知道是特定的风格系列(开心火车或者蒸汽朋克之类),但是每一个系列都有若干个产品,在打开之前,我并不知道这是十几个产品中的哪一个。

2019年,淘宝公布了95后(Z世代)最烧钱的五大爱好,手办以暴涨189.7%的交易额位列第一,而其中盲盒可谓是作出了突出的贡献。仅仅是在天猫上,每年花费超过2万元购买盲盒的消费者就有超过20万元之多。

盲盒的火爆只是一种消费形态的冰山一角,与之类似的还有很多。

比如福袋,福袋本来是日本在新年期间将多个商品装在一个袋子或者盒子里,打个折捆绑销售的一种营销手段,早年日本的商家还会写明福袋里有那些东西甚至还会告诉你它们原价各自是多少钱。这两年的福袋则变成了花钱买个不知道里面具体装了那些东西的袋子,打开后里面有啥全凭运气。有可能98买个文具福袋打开一看里面一堆斑马JJ15总价刚刚过98,也有可能打开一看赫然是一支500多的百乐14K金笔。

再比如扭蛋,扭蛋机里有哪些东西你都能看到,但是付钱后扭一下掉出来的是什么,听天由命吧。

虚拟商品也概不例外。抽卡、开箱熟不熟?

在早年手游常见的免费能玩付费才能玩得爽的套路里,通过抽卡获得角色或者道具才能比较顺畅地继续进行游戏,但是免费拿到的卡要么爆出高等级装备或者角色的概率很低,要么等待时间很长(XX小时才能抽一次),想要特定的装备或者等级?付钱买啊。或者想要爆率更高的卡?付钱买啊。免费游戏这么搞捞点钱也就算了,EA堂堂顶级大厂在付费游戏里也玩这套玩意儿也实在是惹来了一波众怒[1]。

这些新兴消费类目的消费品可能不尽相同,但是有一点是相通的:玩家付出了代价(金钱或者时间),却并不能自己指定从交易中获得的商品,至多能控制商品的特定品类。

这种消费行为已经极为盛行,当然也就滋生出了很多灰色甚至黑色的地带,甚至引起了中消协的注意。2021年1月25日,中消协发布警示提示,要求经营者合法经营、消费者理智消费[2]。

是什么让盲盒类消费如此盛行?其背后的原因自然是多方面的,而且,这“多方面”是在每一个方面都戳中了消费者的软肋。

Contents

精神寄托

稍加观察就会发现,盲盒类消费的交易物多是精神属性更加丰富、使用属性更少甚至完全没有的商品。或者说,属于一种“Hobby文化”。

Hobby文化在当下的年轻人当中已经见怪不怪了,挥舞着水口钳的胶佬、裙子自带社交距离属性的Lo娘、高呼“Waaagh”或者“忠诚”的锤圈等等,这些不同的爱好组织成了一个个小圈子,圈内人玩得不亦乐乎,圈外人却看得一脸懵逼。

这种现象被称为“圈层”,被认为是Z世代的一个标志。但是实际上,各个世代恐怕都有这样的小圈子。一个古老的笑话:

一个人经过海边,看到一个人想要跳海自杀。

于是他走上前劝说:“先生,不要跳下去!生命是美好的,你是无神论者还是有宗教信仰?”

那人答道:“我有宗教信仰。”

“佛教、道教、伊斯兰教还是基督教?”

“基督教。”

“天主教,东正教还是新教?”

“新教。”

“我也是新教呢!路德宗、浸信会还是贵格会或者别的什么?”

“浸信会。”

“哇我也是浸信会,你是神之浸信会还是主之浸信会?”

“神之浸信会。”

“太奇妙了,我也是!你是原教旨的主之浸信会还是改革派主之浸信会?”

“改革派的。”

“1879年改革派还是1915年改革派?”

“1915年改革派。”

那人一脚把他踹进了海里:“去死吧!异端!”

人类的认同感自古有之,这样的认同感构成了大大小小的“圈层”,有些是天然形成的(肤色、种族、血缘),有些是文化层面的(教派、学术、乃至现代意义上的国家),但是这些圈层的维系很大程度上依赖于外部的“异端”的存在。上面一个基督教新教的各个流派查资料就给我查了个半死,可见这几百年间基督教已经分化到了什么程度。

认同感和归属感的本源还是因为人是群居动物,需要有一个群体的陪伴,但是群体本身也会发生变化,随着现代工业化和信息化的推进,个体在现代社会的生存压力正在迅速降低——以往没人在家买菜做饭是挺让人挠头的事情,但是换成现在,请问你饿了么?随着社会分工的高度完善和服务业的发达,最传统的群体——依靠血缘聚合而成的“家庭”单位也正在迅速缩小规模,甚至出现了大量的“一人家庭”[3]。

但是另一方面,互联网的兴起却又让新的群体得以迅速生成,这些新兴群体依托于互联网的信息交互,以相同的兴趣爱好为核心聚合在一起,而且由于互联网的交流便利性,再小众的爱好都得以跨越千山万水聚合起来,这就构成了现在Z世代的各种小圈子。而恰巧Z世代由于家庭单元的飞速缩小、现代城市社会中人与人在现实世界中的交流的减弱,这些来自互联网、很方便就可以融入并和其他成员交流、与自己有共同语言的小圈子就成了当代Z世代年轻人的精神寄托。

而这些精神属性比较强的商品,就是“圈内人”的身份标识,其意义自然不必多说。《卫报》曾经探讨过“我们为什么喜欢收集东西”[4],并将收集的偏好归结为“存在感焦虑”(Existential Anxieties),一方面,收藏品是自己人格、身份和价值的延伸,也是特定群体认同的标识,另一方面,也是自己曾经存在过的证据。而且研究也发现,童年缺乏关爱的儿童长大后更倾向于收集东西,这可以带给他们安全感。

当然,也许会有人有疑问:现在还流行“文具盲盒”或者“文具福袋”,这里面的东西应该是以实用性为主的吧?

好吧,有没有听说过“笔圈”?除了占便宜的心理,对于笔圈人来说,笔就不是单纯的书写工具了,同样是一种身份认同的标识,比如拥有自动铅笔“五毒”之一的那是老玩家的身份标志。真正需要购买某种特定的书写工具的人,还是直接去买特定的商品更合适。真的就想买一支百乐14K金笔写字的,并不会去买98文具福袋抽奖,因为不确定能买到自己想要的东西。鞋圈也是一样,鞋子本来应该是买来穿的,但是对于鞋圈来说,显然鞋子不是穿在脚上的,而是拿在手上的。

人类的本质是垃圾佬

盲盒和扭蛋的主打商品是特定IP的周边产品,如POP MART的Molly系列、哈利波特系列,万代则有名侦探柯南、口袋妖怪、奥特曼和高达等扭蛋产品,这些特定的IP产品自然会吸引特定圈子的人的注意,进而吸引他们购买。

不过,光靠IP吸引特定的小圈子的人群,这还不够。

盲盒很常见的一个套路是:一个IP系列有十几二十个款式,你可以买,付完钱随机发货,抽出来啥全凭运气。

对于一个IP的“真爱粉”来说,你要是不集齐了,那还能叫真爱粉吗?

想要一次性买齐?OK。但是想好了,单个盲盒69,一次买12个不重复的可不打折,828一块钱都不能少,而828这个数字买一堆手办,非土豪买家其实是有些打鼓的。这还没完,“隐藏款”听说过没?想要通过一次性买断12个来收集?对不起,买不到。想要隐藏款请老老实实测试自己的脸黑不黑。真要是欧皇抽中了隐藏款,再加上一溜集齐的普通款,那就是圈子里最靓的崽。

各位Y世代的80后老头老太太们你们也别笑得太潇洒,当年狂吃小浣熊收集水浒108将卡片甚至开袋不吃面只取卡片的是哪帮人你们别忘了。X世代也别摇头叹气,上周眼看着超市调料打折结果往家里拎了一大袋火锅底料的是你们吧,更别说当年风行全国的集邮、集火花、集烟盒,以及时至今日都在卖的彩票了。

对于“收集”这种群体性的强迫症,基本上是无解的。因为这是刻在人类DNA里的东西,想戒怕是很难。

“啊啊啊他们把我儿子抢走了!”

一个普通的《辐射4》玩家

出避难所捡垃圾一个小时后……

“哈?我还有个儿子?”

原始社会,人类的生存依赖于两类活动:狩猎和采集。采集就是将一定程度上能够保存的赖以生存的物资保存起来,这样万一出门的猎人空手而归也不至于全家饿死。即便是进入了农耕时代,食物的供给远比原始社会要稳定,但是依然存在“靠天吃饭”的说法,一旦出现天灾人祸导致粮食短缺,还是需要存粮渡过危机。进入工业时代后,食物供给已经高度稳定,当前世界主要经济体已经基本上不存在吃不饱饭的问题,各位城市居民的家里大概也就只放不超过50斤米面,囤积食物等生活必备品的现象开始逐渐消失,于是新生代们逐渐将“收集”的范围从生活必需品上升到了精神层次,从“我需要”的变成了“我喜欢”的。

在这种群体性的收集心理之下,“收集”甚至在某些时候能够取代其他的需求成为消费的主要驱动力。想当年有多少小朋友拿零用钱买了小浣熊打开包装第一件事就是拿出里面的卡片,至于干脆面反倒成了附庸,甚至被直接扔掉。不过追根溯源,小浣熊也是个徒弟,早在70年代,金拱门就推出了点一份儿童餐送一系列玩具中的一个这样的营销活动——这时候金拱门就已经意识到,拥有“全套”比拥有“一个”对消费者而言有更强大的吸引力。

朱丽叶·斯格尔的《过度消费的美国人》[5]书中提出了一个有趣的现象——狄德罗效应。19世纪,狄德罗曾经写过一篇散文《与旧睡袍离别后的烦恼》,因为买了一件质地不错的新睡袍,为了与这件新睡袍“搭配”,将卧室里所有的床单、窗帘等等全部换了一遍。这种追求“平衡”、“相称”的“套装”的消费心态被称为狄德罗效应。而为了验证消费者何时会被激发出狄德罗效应,2014年《市场营销期刊》上刊登了Leilei Gao、Yanliu Huang和Itamar Simonson的一篇实验论文[6]论述“收集”行为。在实验中,他们发现,受试者拿到一件物品的时候还好,但是若拿到了第二件物品与第一件物品有关联,属于“同一类”物品,那么受试者就会倾向于取出所有这一类物品。而当被告知手里的东西属于“一类”物品的时候,受试者会倾向于继续选择这一类物品。

在消费者的潜意识中,“只有一两个”是不够的。必须要收集尽可能多的东西,乃至全部集齐才会长出一口气,满足了。我手里不再是孤零零的很寒碜的“一件”东西,而是满满当当的“一套”东西,那种满足感,沾过收藏的都懂。

在当代商业行为当中,这样的现象非常常见。现在很多游戏都喜欢“开号十连抽”,就是为了让玩家手里有一套东西中的一两个,比如开号十连抽让你先中一个SSR,然后告诉你“游戏里还有更多的SSR哟~”,从而激发玩家的收集癖,这才能更好地刺激玩家氪金——阴阳师表示很淦。某些买断制甚至免费的游戏内容也喜欢用这种刺激收集癖的设计来让玩家认为这个游戏好玩,比如上面已经提到的《辐射4》,虽然捡垃圾不花钱,但是能让垃圾佬们沉迷;免费的游戏内容如《上古卷轴5:天际》的“龙裔博物馆”Mod,绝对是为了满足刚刚从废土流窜到天际省的垃圾佬·抓根宝准备的(反正都是B社的游戏流窜就流窜吧)。

既然喜欢全套的,那整套卖不就完事了吗?非得一个一个拆开卖,还不让人事先知道里面装的啥?

这又是一种全新的套路了。

斯金纳箱中的小白鼠

最有威力的核武器是上了弹道导弹、躺在发射架上的那个。

最有魅力的盲盒是刚刚到手、还没有打开的那个。

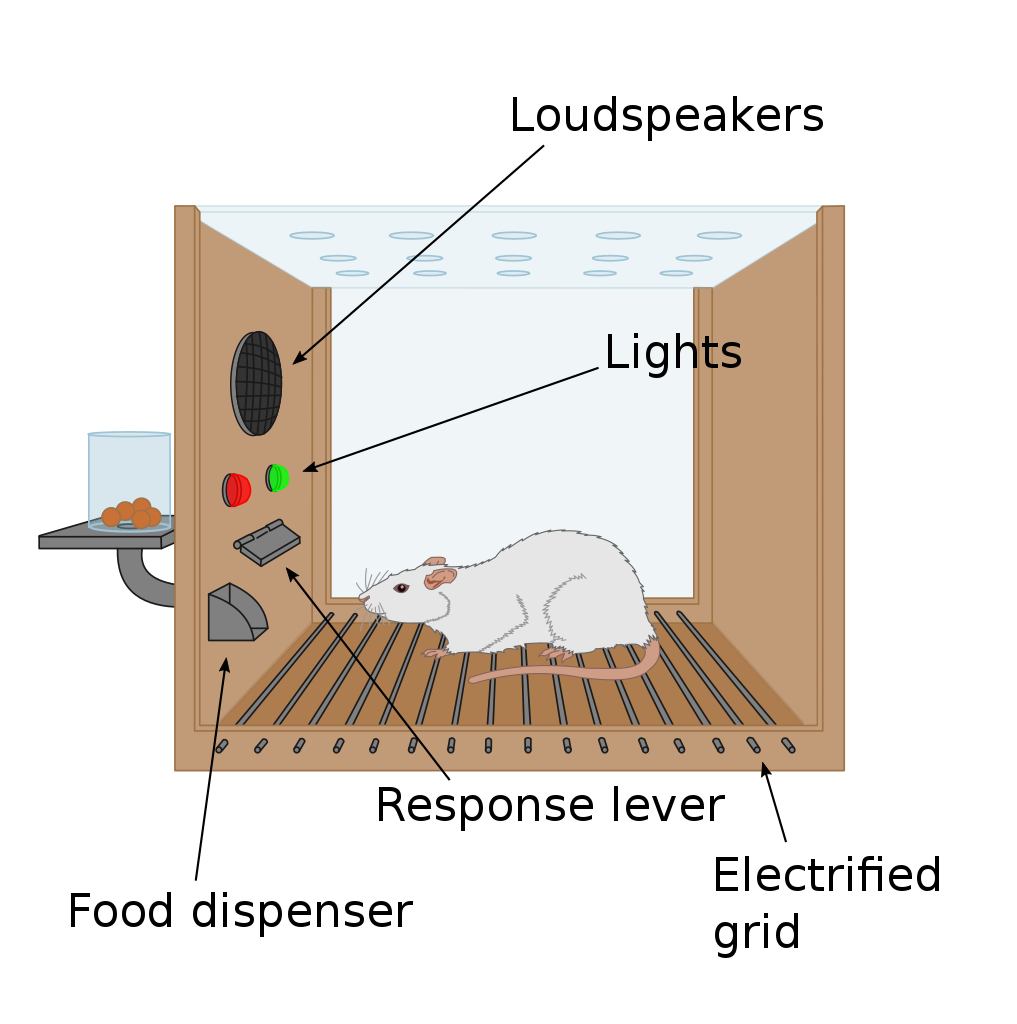

行为主义心理学家Burrhus Frederic Skinner在1938年还在读博的时候设计了一个小装置,基本上,这是个盒子,盒子里有个小杠杆(或者其他的动作输入设备),按钮下面有一个小孔连着旁边的投食器(或者其他的奖励设备),地板上有电击的网格(或者其他的惩罚设备),另外还有一只广义上的“小白鼠”——可能是真·小白鼠,或者一只果蝇。这个装置被称为“操作性条件反射室”,虽然Skinner本人比较反对用他自己的名字去为这个小装置命名,但是后世还是很广泛地将这个装置称为“Skinner Box”(斯金纳箱)。

解构斯金纳箱,就会发现它的基本元素:

- 实验对象

- 实验对象的动作输入

- 奖励

- 惩罚

- 实验对象的动作输入与奖惩实施的规则

其中的关键——第五条,奖惩规则,控制在实验人员的手中。通过调整奖惩规则,可以让实验对象形成特定的操作性条件反射。比如一个箱子的一侧设置了加热板,打开之后热的要命,只要实验对象穿过箱子的中线到了加热板一侧就打开,几次下来,实验对象就明白了不能到有加热板的那边去,以后哪怕降低加热板的功率,到几乎感觉不出热来的程度,实验对象依然会老老实实呆在箱子的另一侧。而且这种操作性条件反射对神经系统的要求并不高,这个加热板实验是真实做过的,实验对象是一只果蝇。这就说明即便是昆虫这样非常简陋的神经系统(以脊椎动物的标准看),也足以形成操作性条件反射。

现在我们将奖惩规则设置为只要小白鼠按一下杠杆就会从投食口掉出一口食物,小白鼠的神经系统比果蝇高级太多了,很快它就会明白“按杠杆”和“得到食物”之间的奖励规则。那么以后,只要小白鼠饿了或者想吃东西,就会跑过来按一下杠杆。我们还可以设置一些更复杂的刺激,如:只有在箱子里的红灯变成绿灯的时候按下杠杆才会掉落食物,那么小白鼠也会通过几次试验后发现红灯时按杠杆也没吃的,于是只有在绿灯状态下才跑过来按杠杆,或者固定一分钟才会掉一次食物,小白鼠也会掌握这样的规律,每过一分钟跑过来按一次杠杆。这样的奖励是一种固定奖励,小白鼠可以通过观察箱子里的环境预知到按下杠杆会得到什么样的奖励。

接下来的实验就有意思了。如果我们将规则设置为小白鼠按一下杠杆后,投食口会以一个不太大的概率掉出食物,小白鼠很快就会发现按了杠杆后有时候会有吃的但更多的时候没有。这样的规则下,小白鼠的行为就完全不一样了,它会守在杠杆前疯狂地、焦虑地不停按杠杆。这样的奖励机制是一种随机奖励,小白鼠不知道是否会有奖励、奖励是什么,它只知道按下杠杆有可能会得到吃的。而且随着实验的进行,概率逐渐降低,小白鼠依然会疯狂按杠杆而并不会表现出厌倦。在一个很极端的实验当中,实验人员使用了一只鸽子来做实验,并且将食物掉落的概率逐步降低到0,但是这只鸽子在完全没有食物掉落的情况下依然用喙敲击杠杆长达15小时。

结论很显然了:随机奖励很容易导致动作的成瘾。这种成瘾的过程是这样:首先让消费者建立动作与奖励的联系,这种手法有很多,但是一般是一个比较高概率的随机奖励,比如阴阳师的首次十连抽必定SSR、购买Molly盲盒允许整套购入,就算是只买一个,买到特定一型的概率也有1/12;然后再降低随机奖励的概率,游戏后续抽卡开箱抽出高价值物品的概率肯定就没有10%了,而Molly的隐藏款式中奖率只有1/144。虽然概率很低,但是由于有了前面的甜头,消费者还是会沉迷于“万一这次就中了呢”这样的幻想中,对下一个没有打开的盲盒或者卡包充满了期待。

甚至有些消费者还会陷入到“控制幻觉”之中,所谓的控制幻觉,指的是高估了自己对环境的控制程度,认为通过某种行为可以提升奖励概率。比如江湖传言游戏的系统在每天中午12点刷新,于是又有传说在这时候去抽卡出SSR的概率较高——厂商当然不会这么设计。这也可以在斯金纳箱中复现,斯金纳曾经做过一个实验,箱子里放了一群鸽子,每过15秒往里丢一块食物,然后记录鸽子的行动特性。结果发现至少有六只鸽子产生了“控制幻觉”,每过15秒就会开始呼扇翅膀,或者左右摇头,或者将头指向特定的角度,原因是它们在食物掉出来的同时正好在做这些动作,它们错误地将食物掉出与自己的动作联系了起来,后续的“复现”又强化了这两者之间的关联性。在总结这一现象的时候,斯金纳用了“宗教行为”这样的描述,这也事实上暗示了人类宗教和宗教仪式的起源。

以这样的视角看,消费者其实和斯金纳箱中的小白鼠和鸽子没什么区别。

二手市场的推波助澜

但是,事情并没有这么简单。

消费者抽中的卡,如果仅仅是带来了心理上的满足感,这还不足以解释盲盒类消费行为的火爆,还有一个东西在这把火里又泼了一桶汽油——

遥想当年,当你从小浣熊里抽出一张非常稀有的钻石卡的时候,在成为全班最靓的崽的同时,二道贩子之魂也开始熊熊燃烧。

“我出十张换你这个,行不行?”

“甭理他,我出15张!”

“我出15张你可以自己随便挑!”

没有佳士得,没有苏富比,小崽子们就开始了自发的招标投标竞价,前面已经提到了盲盒是如何吸引消费者剁手的,但是盲盒单纯的一手交易对消费者的吸引力主要集中在精神层面上,消费者还是以“喜欢”这个相对很单纯的动力去购买,而二手交易的存在让这一消费行为变得不那么单纯了。

厂商通过可以压低某些款式的出货量,使得某些款式很难买到,或者干脆挑明了说我们有“隐藏款”,中奖率极低。一方面让集齐了其他就差这一个的消费者不断进行消费行为,另一方面也直接让二手市场上的商品价格水涨船高。

高价二手市场带来的冲击有三:

- 对于浅度爱好者来说,抽中稀有盲盒除了会带来精神上的满足感,还会带来潜在的经济收益。浅度爱好者保留稀有盲盒和将之出售的概率大概是五五开。

- 对于深度爱好者来说,他们一定要保留稀有盲盒,至于购入渠道是通过常规的“抽奖渠道”还是二手交易,这就看他们的运气和选择了,是去不确定渠道赌一把还是确定的渠道花高价收购,总之除非运气极好,出一大笔钱那是少不了的。

- 对于倒爷来说,这无疑是一个生财的好机会。他们肯定不会因为喜欢某个IP而收藏盲盒,盲盒对于他们来说就是必须立即易手的商品。如果有灰色渠道的话那更是利润率高得惊人。

每一种情况都被二手市场强制性地加入了利益因素,而不是单纯的精神上的享受。这就使得盲盒这个斯金纳箱游戏的奖励从精神愉悦降级到了利益。

这里的“降级”从某种程度上来说是一种“升级”,精神愉悦是一种比较高层次的需求,实在得不到可以忍一忍,但是利益就很要命了,它让盲盒游戏的奖励变得更加诱人,而且针对的小白鼠不再是玩盲盒的某个IP的爱好者,而是每一个有赌徒心态的人——简单点说,就是每一个人。因为每个人都有赌徒心态。

心理依赖、收集癖、随机奖励激发的操作性条件反射,以及可能带来的现实利益,这让盲盒类消费行为成为了消费者难以戒断的成瘾性行为,而且最为牛批的是即便是深谙其中的运行机制、对消费心理有相当深入了解的人,自己入局的时候也经常会深陷其中无法自拔。

主机厂能不能卖盲盒

嗯……这小崽子已经疯了。抬出去。

传统意义上,汽车属于高价值商品,现在的网购模式都不太行得通,消费者做购买决策的过程也极为审慎,看不到实物——而且是自己会开回家的那特定的一辆,基本上是不会给钱的。除了上面这个胖老头和中东狗大户文莱苏丹这种可以眼睛眨都不眨一买买个全系颜色的壕,谁会以“收藏全系”这种目标去买车啊。

其实大可不必。一般买家买不起一堆车,但是若干个标牌什么的,还是OK的吧?周边产品也还是OK的吧?

比如,和《变形金刚》系列电影有很深渊源而且主动用电影进行营销的GM(虽然这电影的口碑崩得有点狠),是不是可以考虑出一套特别的标牌,在4S店或者网店里售卖标牌的盲盒?

总之,做好这么几个事情就可以:

- IP属性

所以,联名是一个很好的手段。热点IP好好开发,说不定能噶一波韭菜(对不起)。 - 系列化

要做盲盒就一定要做一整个系列的,以10个左右为宜。 - 概率驱动

系列化带来的肯定有概率化,不过隐藏款拉低概率也不是不可以。 - 强化正反馈

除了新入手配件带来的满足感,还可以用一些其他的手段来强化正反馈,我现在能想到的就是增强交互的仪式感,如,将标牌设计为磁吸,这样用户买回来就能很轻易的装,安装后通过特定主题的灯光、动画和音效来产生对用户很强烈的正反馈。

虽说盲盒和汽车属于两个相当不同的消费品门类,但是实际上,就消费心理而言,这两者之间还是有一些共通之处的,也可以挖掘出一些新的消费机遇来。

Reference

- 《星球大战:前线2》售价60美元,但是依然内建了游戏内付费开箱的体系。[↩]

- http://www.cca.org.cn/jmxf/detail/29916.html[↩]

- https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2629572[↩]

- https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/nov/09/why-do-we-collect-things-love-anxiety-or-desire[↩]

- https://book.douban.com/subject/4780019/[↩]

- The Influence of Initial Possession Level on Consumers’ Adoption of a Collection Goal: A Tipping Point Effec[↩]

- Jay Leno,美国脱口秀主持人,收藏有两百多台汽车、摩托车、动力机械等,是世界上拥有藏品数量最多的私人汽车收藏家之一。[↩]