03

2 月

卡片盒笔记法简介

- By IanGoo

最近这两年,一个德国社会学家的名字开始被频频提起——Niklas Luhmann。原因主要是一种记录信息的方法开始被广大办公室民工所接受,这就是Zettelkasten笔记法。

Contents

极度高产背后的文件柜

Luhmann一生著作等身,写了60多本书和不计其数的文稿,但是比较豆皮的是他对自己打成的成就的评价是这样的:

项目:社会学理论。

期限:30年。

成本:零。

而实际上,他的“成本”是9万多张卡片,

而前面提到的“Zettelkasten”,指的就是放卡片的柜子。时至今日,Niklas Luhmann的卡片柜已经被放在玻璃柜子里供人瞻仰,甚至在大多数人的认知范围中,Zettelkasten笔记法的知名度已经超越了Luhmann的主要学术成就——嘛,有些无奈,但是也是事实。毕竟Luhmann在学术领域的水准之高,一般人根本无从评价——别说评价,“读懂”都成问题。

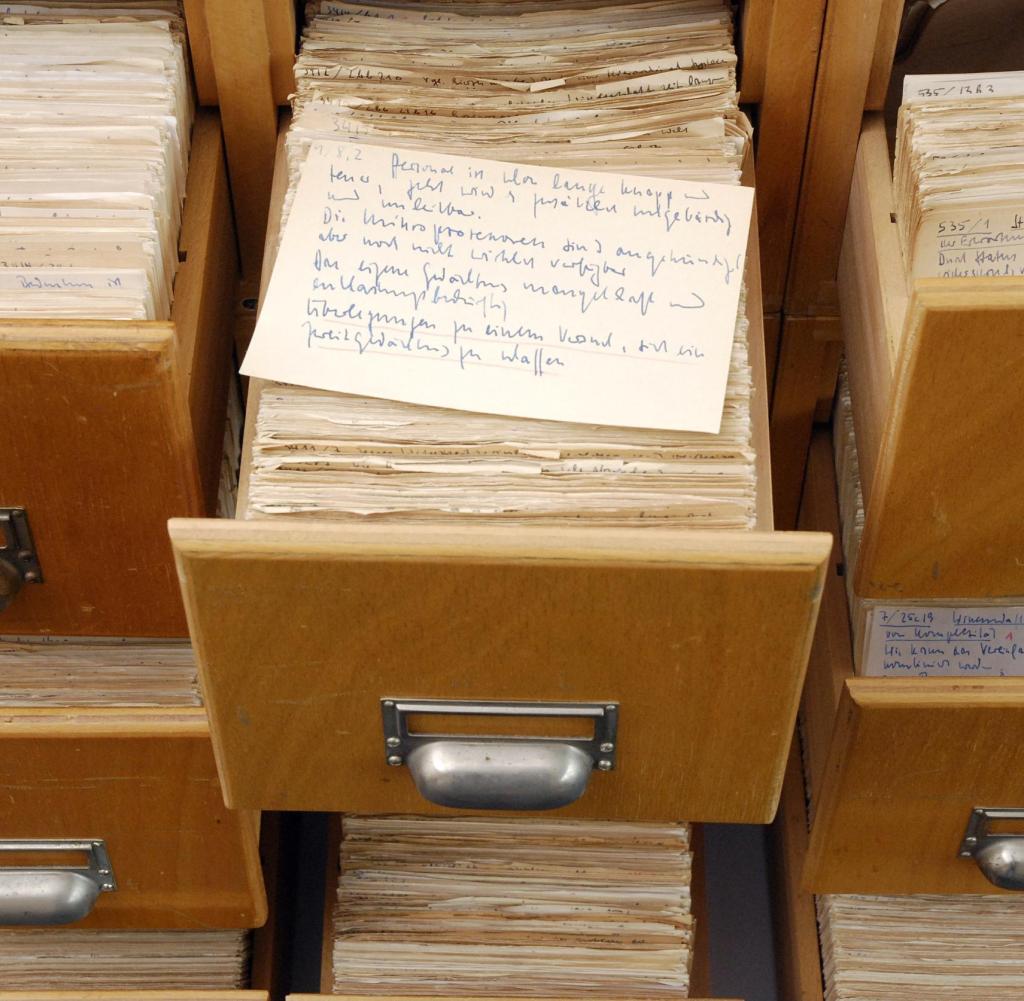

Luhmann整理资料的方法,如上图所示,就是写一张张卡片,然后整理到柜子里。但是话说,这不是一种很常见的写小抄的方式吗?有什么特别的吗?

让笔记之间产生关联

简单来说,Zettelkasten不是一种特殊的记笔记技巧,而是一种记笔记的流程。笔记——很简单,提起笔,在一张小纸条上写下自己的想法,仅此而已,非常简单。

我们平时动笔写一写东西,或者敲键盘记录下一些东西,目的无非是两个:

- 记录信息。

- 帮助理解信息。

这很容易理解。好记性不如烂笔头,这个道理谁都懂。通过回头阅读以往记下来的信息、或者用自己的语言组织已有信息的过程中产生一些属于自己的见解观点,这也谁都懂。但是Zettelkasten笔记和我们平时随手写下来的笔记还是有一些区别的,它还有第三层次:

3. 通过笔记之间的联系,构筑知识网络。

这也是Zettelkasten笔记与我们日常随手记下来的笔记之间最大的区别,那就是多了一个重要的步骤:组织。也正是由于“组织”这一步的存在,Zettelkasten要求笔记条目必须尽可能的“原子化”,而不可像平时随后记下来的东西那样洋洋洒洒。这么做主要是为了方便使用者透过笔记之间的组织关系去审视笔记的内容,而非关注于笔记本身。

所以,Zettelkasten的关联性很类似Wiki,但是原子化原则则是它区别于Wiki的特点。Wiki并没有原子化的要求,只要一个页面内的内容围绕一个主题即可,外延可以非常大。

和Wiki类似,这条笔记要被赋予一个独特的ID,这个ID是检索到这张笔记纸条的唯一依据。

当写到某个地方,认为某处可以和别的纸条产生联系的时候,就通过某种标记将此处与别的纸条产生链接。另外,还需要准备一个文献数据库体系,如果需要引用某个文献,可以在笔记上插入指向某个文献的标记。

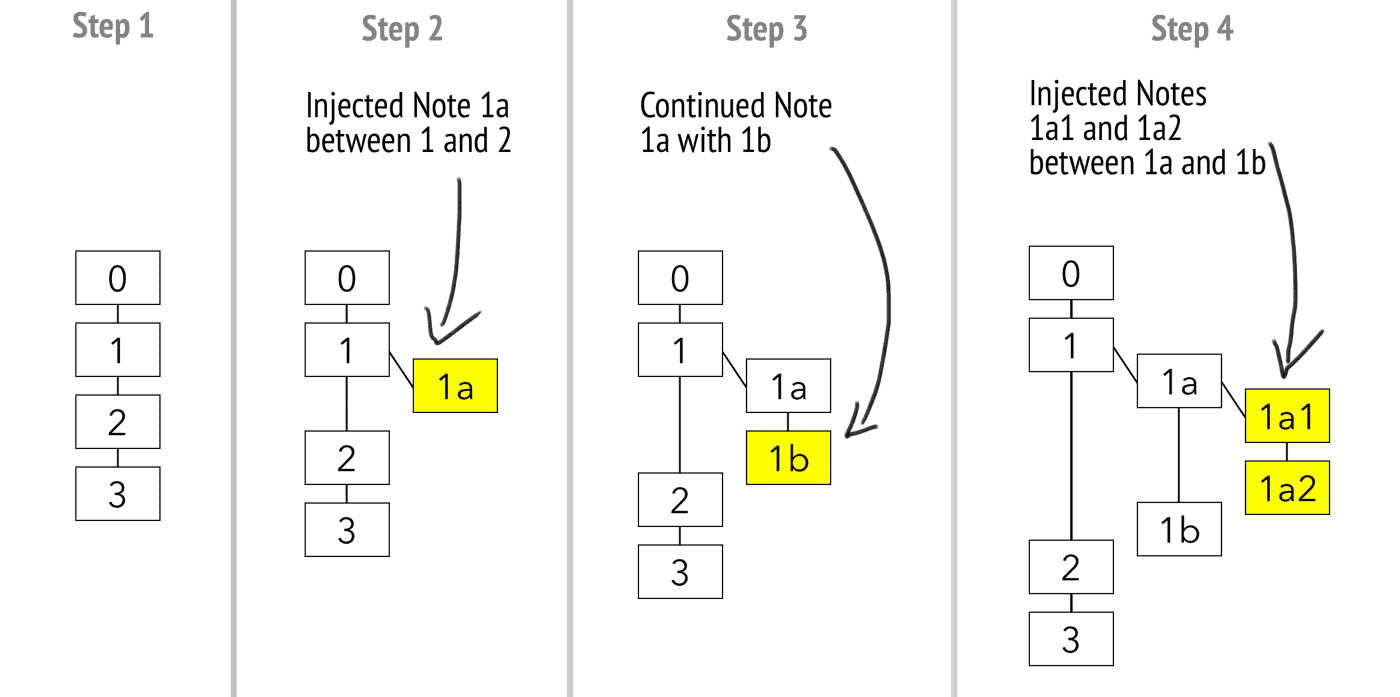

如上图,这是Niklas Luhmann自己使用的一套体系。他的做法是这样的:

- 首先建立一个编号(ID)为1的笔记。

- 若后续新建的笔记与1号笔记没什么关系,那么就编号为2、3、4……

- 若有一个笔记与1号笔记相关,那么就将其编号为1a。

- 如果另有一个笔记与1相关,但是与1a不相关,则命名为1b。

- 以此类推,还可以新建后续的1a1、1a2等编号。

临时产生的纸条积累到一定程度的时候,就可以将其转化为永久的纸条保存下来,作为自己知识体系的一部分。

这样的一柜子纸条,可想而知是非常个人化的。其他人想要在里面找个东西估计挺费事。但是这也没关系,Zettelkasten笔记本身就是非常个人化的一件工具,这也和Wiki有很大的不同,Wiki的一个基本特征就是需要预留给多人使用——当然单人使用一个Wiki也不是不可以,这时候Wiki其实是比较接近Zettelkasten的。

总结一下Zettelkasten的三大特点:

- 关系化

笔记条目不再是孤立的个体,而是互相关联的网络。 - 原子化

笔记条目的内容应当高度集中于一个主题。 - 个人化

一个Zettelkasten只供一人使用,可以完全发挥自己的个人风格,也不用担心“别人能不能看懂”这种问题。

如何记笔记

一张纸条(Zettel)的结构大致是这样的:

| # Zettel的ID |

| 笔记内容 |

| 参考 |

首先是一张Zettel的专属、唯一的ID。这是整个Zettelkasten当中检索这张笔记的标记。中间是笔记的内容,在最下方,写下你的知识的来源,如果是你自己的想法,也可以留空。

ID

ID只需要保证唯一性就可以,至于编制的方法,各人随意。有几种方法可供参考:

- Luhmann ID

这是Niklas Luhmann自己使用的方法,上文已经介绍了,不再赘述。 - 时间ID

也可以使用写下笔记的时间,如202101301921,代表这张笔记写于2021年1月30日,晚上19点21分。 - 标题

直接使用笔记的标题也可以作为ID,不过这有一定的风险,有可能因为遗忘以往笔记的标题而造成重复。 - 其他的唯一字符串

选择很广,比如时间戳的十六进制(HEX)表示等等,还是老规矩,Zettelkasten非常个人化,可以自由发挥。

内容与扩展性

Zettel的内容一定是紧密围绕特定的主题的,但是,很明显地,当我们在表述一个知识点的时候,经常会牵扯到某个别的知识点。这个特点我在关于Wiki的文章里提到过:

常用的数据获取的方式包括观察、访谈、问卷、焦点小组访谈、卡片排序……

这里的观察、访谈、问卷、焦点小组访谈、卡片排序,每一个都可以扩展成为一个独立的知识点笔记,

因此,若要拓展到别的主题,一定要新建一个Zettel。

那么问题来了:这种“主题拓展”,是否有一定之规呢?

同样没有,一切都取决于你想要从Zettelkasten引申出什么东西。Zettelkasten只是一个工具,需要考虑的是你拿它做什么。

如果是着急赶论文的话,就不要谝闲传,专注于主题,搜索相关度比较高的东西,没有必要不要闲逛。

如果你想写一本有趣而有涉猎广泛的科普书,那自然可以大量地“跑题”,尽可能涉足更多的领域。

参考

如果有可能,可以建立自己的参考文献库,可以使用诸如Calibre之类的工具,很好用。当然,如果是记录自己的灵光一现,并没有什么参考,这一部分也可以留空。

结构化

遵从以上规则,记录下来的一个Zettelkasten是网状的。这是一种迥异于传统笔记的树状结构的特点,也是Zettelkasten笔记的重要属性之一。

但是树状结构仍然是必要的——它可以帮助我们更好地理解知识的结构。为了解决这一需求,Luhmann设计了一种特别的Zettel——结构注释。

结构注释可以理解为对全部或者部分Zettel做出的一个有条理、有逻辑的目录,遵从树状结构,可以帮助使用者来组织自己的笔记体系。下面就是一个结构注释的例子:

消费心理学--------------------------[[#202010050905]]

消费----------------------------[[#202010061103]]

消费者--------------------------[[#202010051120]]

消费心理学的发展----------------[[#202010071605]]

研究对象、内容与方法

观察法----------------------[[#202010071715]]

单人访谈--------------------[[#202010071719]]

问卷调查--------------------[[#202010071741]]当然,由于Zettelkasten是一种非常个人化的工具,用户大可以根据自己的实际需要来调整结构注释的方法。在传统的树状结构中,不允许一个子元素从属于两个父元素,但是如果你有这样的需要,OK,完全没有问题。不必太拘泥于原教旨主义,Zettelkasten没有什么原教旨主义。

实现

如果对服务器软件比较熟悉的话,看到这里应该会想到一个非常容易就能实现Zettelkasten所有功能的东西——Wiki,不管是MediaWiki还是DokuWiki,都可以很轻松地实现Zettelkasten的功能——ID?自动生成,参考?可以使用脚注和Backlink,基本也都是自带,非常合适。

如果将一个Wiki当作Zettelkasten来使用,建立Zettel之间的链接会非常简单,只需要用Wiki系统标志性的双方括号[[]]语法就可以。

但是,Wiki系统属于比较沉重的系统,按照Wiki的“正常”的使用方法,首先你得有一台服务器,然后得在上面装上PHP运行环境,甚至还得加上数据库服务器,才能正常使用。而如果想要随身使用的话,就得在本机上安装全套PHP运行环境……总之,很麻烦。

这就可以考虑桌面Wiki系统了。

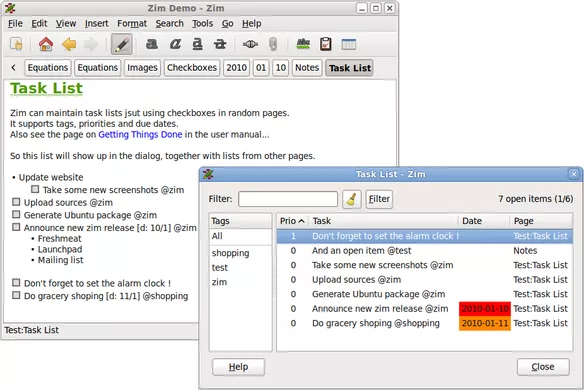

目前还活着的桌面Wiki系统,我只知道一个了——Zim Desktop Wiki,支持DokuWiki语法,敲一个[[]]就可以自动生成指向特定目标的超链接,相当好用。

Wiki应该是主要的信息管理系统当中比较接近Zettelkasten思路的东西了。

但是Wiki的笨重也是显而易见的——谁写个笔记还得随身背个(不管是物理意义上的还是软件意义上的)服务器啊……

而另一类记笔记的重要App——比较传统的笔记类软件,如Evernote、Wiznote、QOwnNote等等,也可以完成笔记之间的超链接功能——但是都比较麻烦。比如WizNote里面要插入一个超链接,首先需要右键选择一个笔记→复制笔记地址,然后到笔记里插入超链接。它没有办法像Wiki那样仅仅通过两对方括号就解决问题。

另外,这些传统的笔记软件也没有办法定位到笔记当中的特定位置(Wiki系统可以),因此,传统笔记虽然使用上比Wiki要便利,但是却没有办法满足Zettelkasten的需求。

如前所述,Zettelkasten和Niklas Luhmann的突然走红,和一些专门设计的Zettelkasten笔记服务的上线也不无关系。这也是下面即将介绍的重点。

首先是在线Zettelkasten当中比较早上线的服务——Roam Research。

Roam Research基本上具备了Zettelkasten的全部特征:

- 和Wiki一样,通过

[[]]插入超链接。 - 类似Dynalist的Outline结构,这使得每一行文字都是高度原子化的。

- 支持链接到具体某一行文本,这就使得原子化+超链接得到了严格的保证。

- 能够很好地支持反向链接,哪个地方链接到了当前笔记一目了然。

- 支持查看笔记图谱。

甚至可以这么说,Roam Research基本上就是Zettelkasten的标杆——它在设计之初就是遵从Zettelkasten的要求来进行的。

但是,Roam Research是一个收费的海外服务。不论是运行速度还是支付,都比较麻烦。而且——请注意,Roam Research没有“免费版”的概念,想要使用就得付钱。

一些比较传统的在线笔记也开始吸取一些Zettelkasten的理念,一个很典型的例子就是Notion。

Notion在初创的时候其实借鉴的是另一个在线服务——Airtable,Notion将Airtable强大的“数据库”功能给搬了过来,并且换成了更灵活的条目笔记形式,这也促成了Notion的成功。

通过/Link to page选项,可以在Notion当中插入对某个Page的链接,而且在目标页面上也会出现对应的Backlink。

但是Notion……本质上就不是个Zettelkasten笔记,特别是Notion的付费用户,花着钱却拿Notion当Zettelkasten来用实在是太浪费了,这相当于花了三万配了一台顶级电脑却拿来玩扫雷一个道理。Notion的功能极为强大,它的数据库功能至今鲜有产品能够匹敌(阿里巴巴旗下的Teambition Thoughts相比之下也是弱鸡一个),在这样的产品的基础上添加了一些Zettelkasten的特性作为补充,这是Notion的PM的思路,添加Zettelkasten特性并不是为了颠覆Notion的产品定位。因此,已有的Notion用户将它用作Zettelkasten笔记并不不可,但是新用户不必为了一个Zettelkasten特性而在Notion上花钱。

何况我们下面马上就要介绍两个免费工具——

众所周知,很多在线服务收费的理由都是“你们的文件都存在云端但是存储服务器好贵的啦要点钱不为过吧”。不过这年头硬盘不算贵,云同步也贼简单,任何一个比较新的电脑上都蹲着一个软件叫OneDrive,用本地存储+云同步的模式来使用Zettelkasten是不是更好?

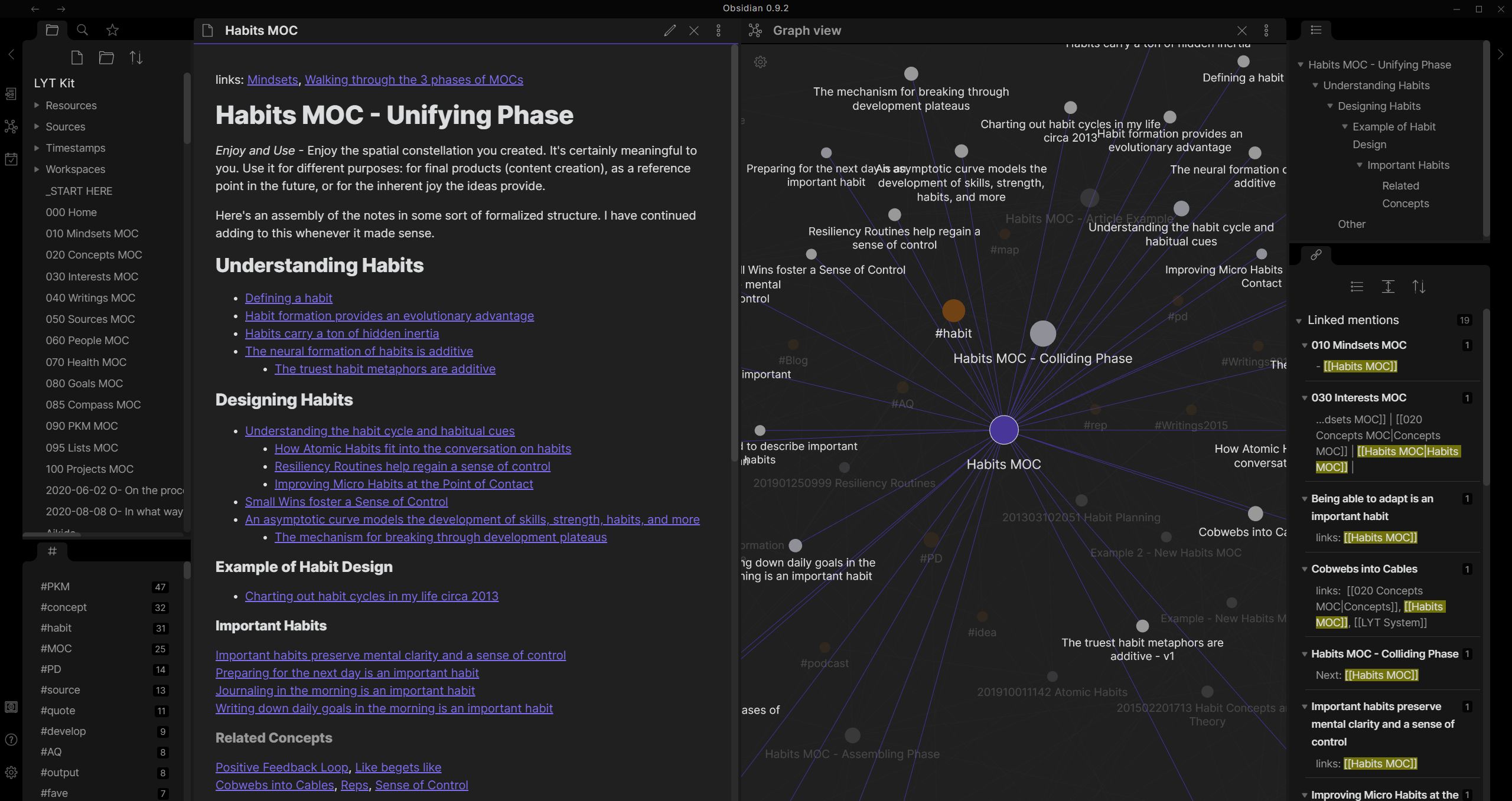

Obsidian就是这样的软件。说起新维加斯……不是。说起Obsidian,有三大特性:

- 全本地化存储。

数据完全可控,隐私有保障。 - 除了在现发布外的其他功能全部免费。

- Markdown支持。

- 双面板视图。

Obsidian估摸着也没少“参考”Roam Research,最明显的一点就是插入超链接,Markdown传统的超链接形式是[](),但是Obsidian用的是和Roam Research如出一辙的[[]]。不过吧谁也别笑谁,这种超链接形式的鼻祖是Wiki系统。

和Roam Research、Notion相比,Obsidian灵活性更好一些,它可以用双面板同时阅读两份笔记,更加舒适一些。

最后一个需要隆重介绍的是我现在正在使用的Zettelkasten,包括本文在内的前期草稿,我都习惯于使用它——Logseq。

Logseq的特殊之处在于,它是一个严格意义上的WebAPP,它本身不提供任何数据存储服务,因此,对于这个网站本身而言,没有任何数据失控之虞。

那么它的数据保存在哪儿?有两种方式,第一是同步到Github,第二是本地保存。不过需要注意一下的是,本地保存只支持Chromium核心诸浏览器,如Chrome、Chromium、Opera、Iron、EDGE,非Chromium的Firefox是不支持本地保存的,只能使用Github同步。不过不管用什么数据管理方法,Logseq本身都是不记录任何数据的。这就意味着Logseq可以实现对数据的完全控制,这一点就非常棒了。另外,这也使得Logseq的运营成本可以非常之低,有助于其长期免费运行。如果以后转成本地网页或者Electron App的话,取代Obsidian也完全有可能。

总体上看,Obsidian和Logseq我都比较推荐,这两者之间我更倾向于Logseq,免安装、更友好、更便捷。

Wiki虽然是“过时”而且“笨重”的软件,但是我还是认为Wiki的意义是非凡的,即便是个人使用,Wiki在知识管理上的价值也非常高。它拥有更强大的功能,因此,我个人推荐的用法是使用Zettelkasten来做Research,组织一小撮信息,在整合完成之后,就可以将“知识”固化到Wiki当中,可以将它理解为用Zettelkasten为依托写出来的产出文章,这样会让人的大脑不用记那么多东西,很有裨益。