08

2 月

复活的情怀:电气嬉皮

- By IanGoo

2017年初的NAIAS上,大众发布了一款有些意思的概念车——ID Buzz。终于在2017年年底,这款车宣布将进入量产。

明眼人都能看得出来,这辆电动小巴毫不掩饰对自己的老祖宗的景仰。虽然严格说来,这两辆车完全没有什么继承关系,甚至市场定位都未必会一样。

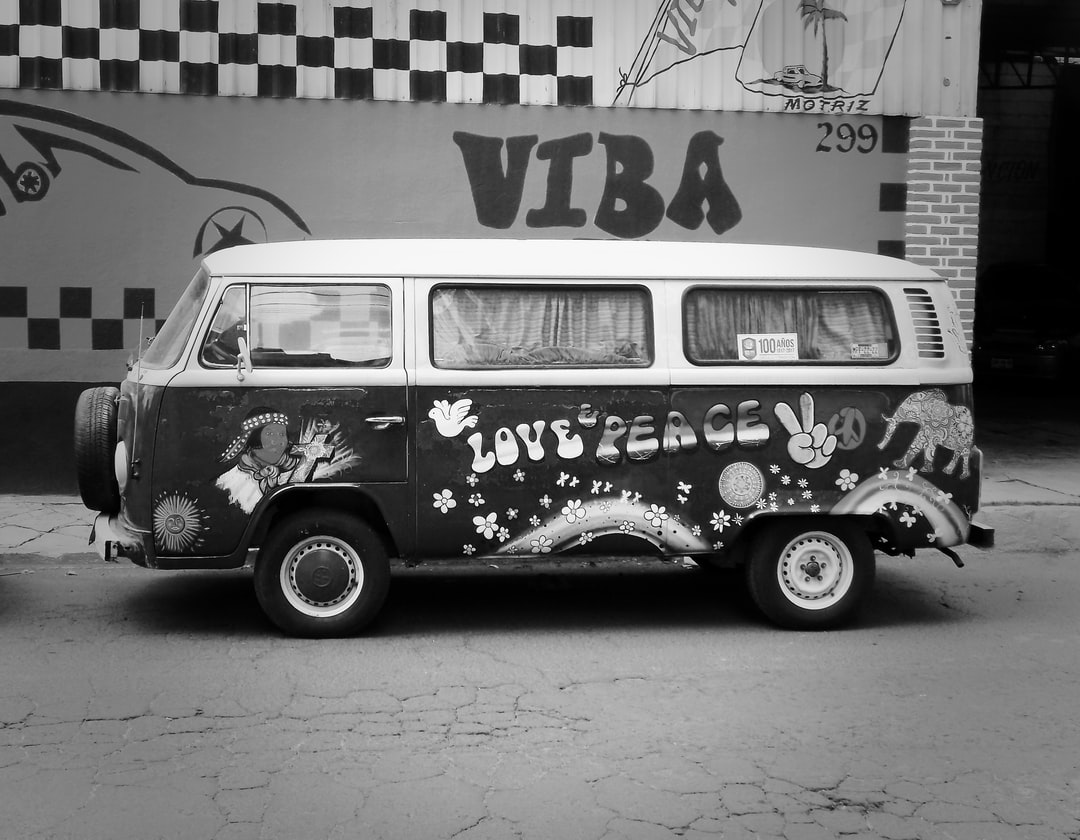

而它的致敬对象,便是继Beetle(Type 1)之后第二辆席卷整个西半球的大众——Type 2 T1。如果说Type 1名垂千古是因为它走进千家万户,真正完成了“人民汽车”的使命的话,Type 2的流行则更有一丝叛逆的文化意味在其中。

Contents

从工厂到市场

1947年,荷兰商人Ben Pon成立了一家公司Pon’s Automobielhandel,主要业务是从德国进口大众Type 1 Beetle在荷兰销售。

欧美人喜欢爷爷老爹叫什么儿子也跟着叫什么,重名不用怕,名字后面跟一个Jr.说明“我是小辈”就可以。但是这位Ben Pon的儿子Ben Pon比较厉害,六次出战勒芒24小时耐力赛,还在1962年参加了荷兰大奖赛,在荷兰国内知名度比老爹更高,弄得大家都叫他Ben Pon,老爹只能加上“Senior”的后缀了。

但是Ben Pon Sr也绝非庸碌之辈,正是他开启了大众的第二款产品。1946年,就在他的店开张前一年,他亲自前往狼堡和大众管理层商讨新产品引进的问题。就在狼堡的工厂里,他看到了一些新鲜玩意儿。

就这么个非常简陋粗糙的东西,是狼堡工厂的工程师拿Type 1的底盘加上一些钢管铁皮焊起来的东西。车子后方是驾驶座,前面是一个平板,这种小车被很直白地称为“Plattenwagen”(平板车)。其实在主机厂里,这种魔改的玩意儿太常见了,远处开来一辆轿车,开过去才发现后半截被改成了货斗,除了一些测试工作,这些车也常常被工程师拿来拉零件,非常好使。

但是在当时,Ben Pon却从这种小车上看到了商机。彼时,欧洲大陆战火刚刚熄灭,美国正在规划针对欧洲的援助计划——马歇尔计划。在这样的大背景下,战后重建最需要的就是能拉货的商用车。显然,这是一个巨大的机会。于是,Ben Pon在和大众管理层聊完了Type 1的引进问题后,向他们展示了自己的笔记本。

笔记本上是Ben Pon随手画的草图和随手记下来的一些点子:一款宽大的、方便货运的厢型车,驾驶座位于最前方,采用Type 1的底盘,发动机位于最后方。

大众管理层对这样的想法非常赞同,但是战后的大众工厂日子也很不好过,甚至偶尔能从犄角旮旯里挖出未爆弹来,这样一个疾病缠身的工厂应付Type 1的订单便将所有的产能全部占满,这种货运厢型车的想法只能暂时搁置。

当产能得以释放之后,大众的技术团队仅仅用了三个月就赶工制造出了一辆样车,代号Type 29。

在制造Type 29的过程中,工程师发现Type 1的底盘强度不足,无法满足承重要求,于是他们只能重新打造一副梯形大梁底盘,在上面安装一体成型的车身。但也碰巧了,这辆Type 29原型车——以及后续的Type 2 T1的轴距和Type 1一样,都是2400mm,这也导致了不少人认为Type 2和Type 1是同款底盘衍生的不同产品。事实上这是不正确的,Type 2和Type 1的底盘并不一样。

不过相似的底盘布局也让工程师得以在现成的垃圾堆里淘到宝贝——在战争期间,大量的KdF-Wagen被改装成为Type 81,为了应对严苛的战场要求,Type 81的主减速器传动比很大。随着战争结束,这些Type 81也就被回收进了大众的垃圾场。

而在测试期间,工程师发现Type 1那弱鸡无比的25马力发动机装上满载的Type 29之后,根本带不动。这时候,Type 81的主减速器就派上用场了。相似的底盘布局让这些主减速器可以很轻松地装到Type 29上,后续的量产型Type 2也安装了一样的大传动比主减速器。

工程人员遇到的最后一个问题就是巨大无比的风阻。经过测量,Type 29的Cd高达0.75。这在当时滴油滴金的欧洲,这简直是完全无法容忍的——毕竟Type 1能成事的一个重要原因就是仅有0.48的风阻系数。

于是大众的工程师直奔25公里外的不伦瑞克,借用了不伦瑞克技术大学的风洞做试验,最终的解决方案非常简单——Type 29的前风挡玻璃和Type 1一样是单块弧面玻璃,工程师将这块玻璃分成了两片,呈“V”形安装。最终成品的风阻系数只有0.44,甚至比Type 1都要低。而这也成了Type 2 T1经典的双片式前挡风玻璃设计的由来。

1949年5月19日,大众首席执行官Heinz Nordoff放行Type 2项目,第一辆Type 2在11月12日下线。谁都想不到,这辆车停产的时候已经是65年以后,这样跨越半个多世纪的生产周期,超越它的只有老前辈Type 1 Beetle。

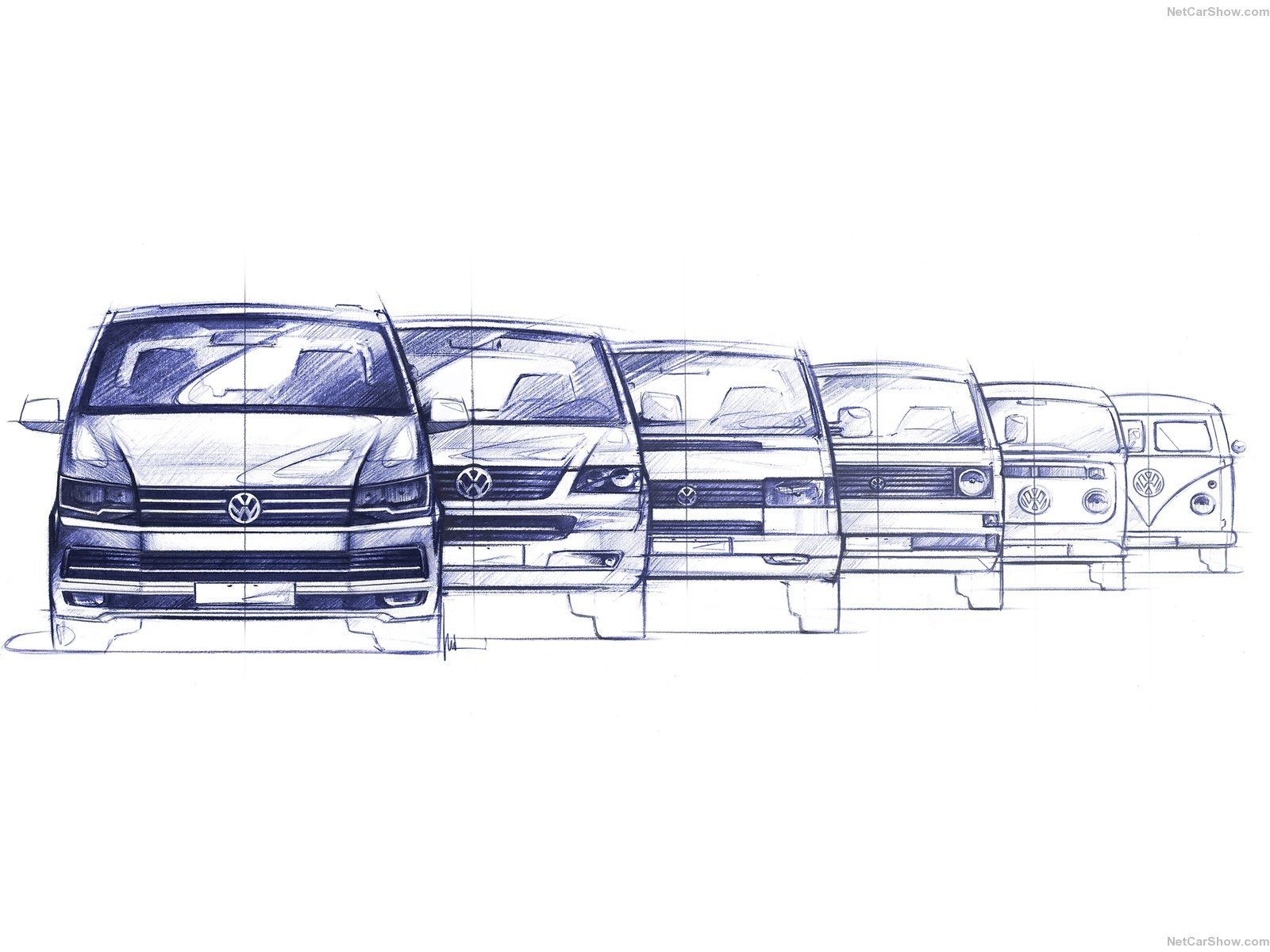

而且,当时也不会有人想到这样一个小巴,后来会演变成绵延至今的VW Transporter系列,甚至带出了一个独立的企业——Volkswagen Nutzfahrzeuge。这也给这一系列车型的命名带来了一些困难。Transporter——也就是从T1到今天最新的T6——系列当中,前三款产品T1、T2和T3,采用的是古老的后置后驱平台,这三款也就是我们所说的“Type 2”。换用前置平台后的T4-T6,都只是“Transporter”而不是“Type 2”。为了简化和统一称呼,我们下面就用Transporter的序列来命名,也就是从T1到T6。毕竟从T4开始,“Type 2”这个名字就已经走进了历史博物馆。

变形金刚

说真的大黄蜂很牛吗?无非就是铁皮人和Camaro两种形态变来变去。看看人家T1!数数T1有多少种变型?

数不过来……光官方发布的改型就有12种,非官方改型无可统计,夸张点说,基本是一台一个样子,找不到两台一模一样的T1。

最初出厂的T1只有两种配置,一种是如上图那样的,叫Kombi,两侧有车窗,中后排有座椅,但是中后排座椅只要一个人就可以很方便的拆除,它就变成了一辆货运车。而另一种则被称为“Commercial”,后来改名为“Panel Van”,就是纯货运车型,两侧无车窗,后排无座椅。

很快,人民群众就发现T1简直就是真真的一代神车:便宜、油耗不高、空间巨大而且配置极为灵活,T1几乎可以用于一切用途,只需要简单的改装即可。面对这样的市场反馈,大众立即增加了产品线,1950年,T1 Microbus面世,这是一种只用于人员运输的车型,车上的中后排座椅不可拆卸,次年,在T1 Microbus的基础上增加了一些舒适配置,这就又有了Deluxe Microbus。

Deluxe Microbus又叫Samba Bus,这款车的特点是安装在车顶两侧的天窗和可开闭的织物顶棚,这种设计和它最初的定位有关——Deluxe Microbus最初开发是用于阿尔卑斯产区的观光旅游业,车顶的侧窗和大天窗自然可以帮助游客更清楚地看到巍峨的阿尔卑斯山脉。由于Delux Microbus只有T1这一版,因此Delux Microbus或者Samba Bus也就成了T1各产品线当中最有代表性的一款。

此后,T1一发不可收拾,又相继推出了双门Panel Van(两侧各有一套车门的Panel Van)、Hochdach(高顶货车),在巴西市场又推出了“Lotacao”(c上应该有个~,不知道该用什么键盘布局能打出来),Lotacao的配置比较低,但是它装有六个车门和四个条凳,用途:共享汽车。

半个多世纪之后……

历史真的是一个轮回。。

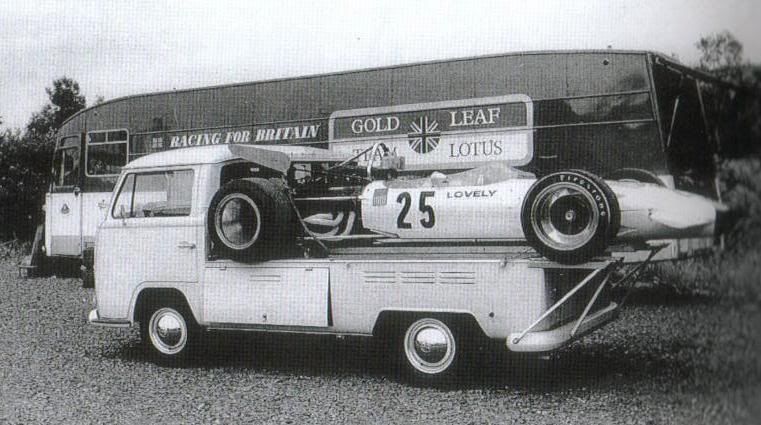

还没完,此外还有拆掉后排顶棚的皮卡T1,当时相当数量的F1车队就用T1驮着自家的F1赛车在各个赛道之间转场。

这款皮卡还有Plus版本,货斗增大,驾驶室座椅也增加了一排。

这款“大车”也被用来露营,大众与Westfalia合作,推出了以可弹出式车顶为卖点的T1 Westfalia露营车。

除了Westfalia,大众也和加州的Adventure Campers合作,推出了Adventure Camper T1,在原车基础上车顶加高了不少。

露营车虽然美好但是平时用起来并不方便,于是T1又有了Semi-Camper,它牺牲了一定的露营舒适性,大量使用可拆卸的内部构件,方便平时使用。

上面这一大堆让人眼花缭乱的名字当中,从T3开始,T3 Microbus有了一个专门的名字:Caravelle,Semi-Camper叫Multivan。所以知道“凯路威”和“迈特威”这两个名字是怎么来了吧?

这还只是官方魔改,非官方魔改,那真的是海了去了。至今仍然有相当一些非官方魔改T1仍然在勤勤恳恳地工作当中。

DB(德意志联邦铁路)也购买了一批T1,但是他们的改装就莫名眼熟:

此外还有:警车、救护车、灵车、制冷车、消防车、云梯车等等等等,除了走进寻常百姓家,也没少在政府部门服役。

1956年,大众在汉诺威投资建立的新工厂投入运营,迎来的第一个产品就是T1。此后在很长的时间内,狼堡生产Type 1,(Beetle),汉诺威生产Type 2(T1),相当和谐。此后从T2到T6,所有的Transporter都在汉诺威开始自己的产品周期,1995年,大众商用车(Volkswagen Nutzfahrzeuge)成立,地址就在汉诺威。

T1的产品周期当中也有一些改动,最初的T1和Type 1一样,安装的是25马力1100水平对置四缸风冷发动机,1953年升级到排气量为1192cc的1200发动机,功率为30PS。1959年,一些T1安装了41PS的高功率发动机,但是该发动机异常不稳定,导致VW迅速召回了所有该型号的T1,并换装升级版本的41PS发动机。

在今天的收藏者眼中,只有安装了上面这些“原版”发动机的T1才是“原装”的。当然,这很不容易。由于这些古老的发动机早已停产,想要找备件那是相当不容易的。这一类T1又被称为T1a。

随后的中期改款当中,将后发动机盖的设计略作修改,并且将原来的16寸轮毂换成了15寸,而最重要的一个改变就是车顶前段略微向前延伸,超出了前风挡一小块,形成了一个标志性的“帽檐”,2017年的ID Buzz概念车也照搬了这一设计。这一改型被称为T1b。1964年的改型将后门增大,并且可以选装滑门,这一时期生产的T1被称为T1c。

在美国的T1圈子当中,还有一种很好玩的区分方法:看有几块玻璃。基本款Kombi有一对前窗、三对侧窗、一个后窗和一个车门窗,因此Kombi被称为“11窗”,类似的Microbus被称为“15窗”、Samba Bus被称为“23窗”。

1967年,T1在德国停产。接替它的是T2。但是T1的生命并未终结,它在巴西一直生产到1996年。巴西版T1和德国版T1并不完全相同,从1975年起,巴西版T1换装了T2相同的前脸和尾灯,被称为“T1.5”。

然而,虽说是在同一片美洲大陆上,T1在巴西混得风生水起,却在美国遭遇了一场灭顶之灾。其实原本T1在美国相当吃得开,在今天也不乏喜欢T1的美国车迷,一切的原因——

争端

50年代,巴西生产的T1当中,超过半数出口到了美国,而在1964年后,T1进口的数量锐减,原因竟然是鸡肉。

这场持续至今的贸易战,史称“鸡肉战争”。

二战期间,欧洲遭受重创,相比之下,美国本土却美滋滋。战后恢复自然也是美国远远快于欧洲。其中就包括家禽养殖业。

到了60年代初,欧洲的家禽养殖仍然以家庭散养的小规模养殖为主,养鸡主要是为了吃蛋而不是吃肉,欧洲人民还过着大吉大利才能吃次鸡的苦哈哈的日子,美国却早已发展起了十几万只鸡一起养的集中规模化养殖,美国人能做到几乎顿顿有鸡肉,因为鸡肉太便宜了。

于是在美欧外贸当中,大量廉价鸡肉从美国出发,漂洋过海来到了欧洲。说这是倾销吧,也不能这么算,但是大量低价美国鸡肉的涌入却实打实地对欧洲家禽养殖造成了毁灭性的打击。为了对付美国鸡,欧洲各国也是花样百出。比如法国,用的手法很熟悉:美国鸡都是打激素长大的,吃了会导致男性功能下降……德国农业协会则谴责美国农夫使用砷让鸡快速增肥。这个……我也不知道砷有没有这么神奇的功效,哪位敖厂长同行出来解释一下?

但是谴责永远是没有实质性作用的,有实质性作用的只有一个——高额关税。法国是第一个蹦出来的,随后联邦德国迅速跟进,最后,欧共体通过了公共农业政策(Common Agricultural Policy),对美国进口鸡肉征收高额关税。

美国呢,一开始也是喷回去,指责欧共体不公平对待美国农业品的贸易,但是随着CAP的签署,美国人发现回喷没有任何效果——美国在欧洲鸡肉市场的占有率下挫25%,直接经济损失高达2600-2800万美元。

此举将一个美国人大大地激怒了,他就是参议院的对外关系委员会主席J. William Fullbright。

Fullbright的身后,正是美国第一养鸡大省阿肯色。F主席自然对欧洲人高高举起的关税大砍刀大为光火,他甚至闯进了参议院正在进行的北约核武器装备的会议现场,要求美国减少对北约的核武器支出,作为对欧共体CAP的惩罚措施。

毕竟有鸡神定理:核武器≤灭世龙王奥杜因<抓根宝<<鸡神。

在Fullbright的游说之下,1963年12月,约翰逊总统签署行政命令,下令对进口的马铃薯淀粉、糊精、白兰地和轻型卡车征收25%关税。而当时美国关税平均税率是2.5%。

看一看这四个倒霉蛋商品,马铃薯淀粉、糊精和白兰地,基本上都是欧洲进口美国,而且也和鸡肉一样,都属于农产品,很好理解——你搞我的鸡,我就搞你的淀粉和酒。但是轻型卡车这个,就有些没法理解了。更没法理解的是,本来应该用来打贸易战的前三项商品的税率如今早已恢复正常,但是轻型卡车的鸡税却到如今还在征收。而且这里的“轻型卡车”,不仅仅包括皮卡,而是包括一切轻型货运、人员运输车辆,当年被拦在美国大门以外的除了皮卡型T1,货运型、Kombi型乃至Microbus型T1也在其列,此外还包括欧洲轻货车界第一当红辣子鸡Ford Transit——尽管Ford全球总部在美国,但是Transit是典型的欧洲货,属欧洲Ford的产品,结果进口一样要征税。除了欧洲车企,日本车企也在这条行政令前纷纷翻船——特别是Isuzu,已经泪流成河。

这究竟是为什么?

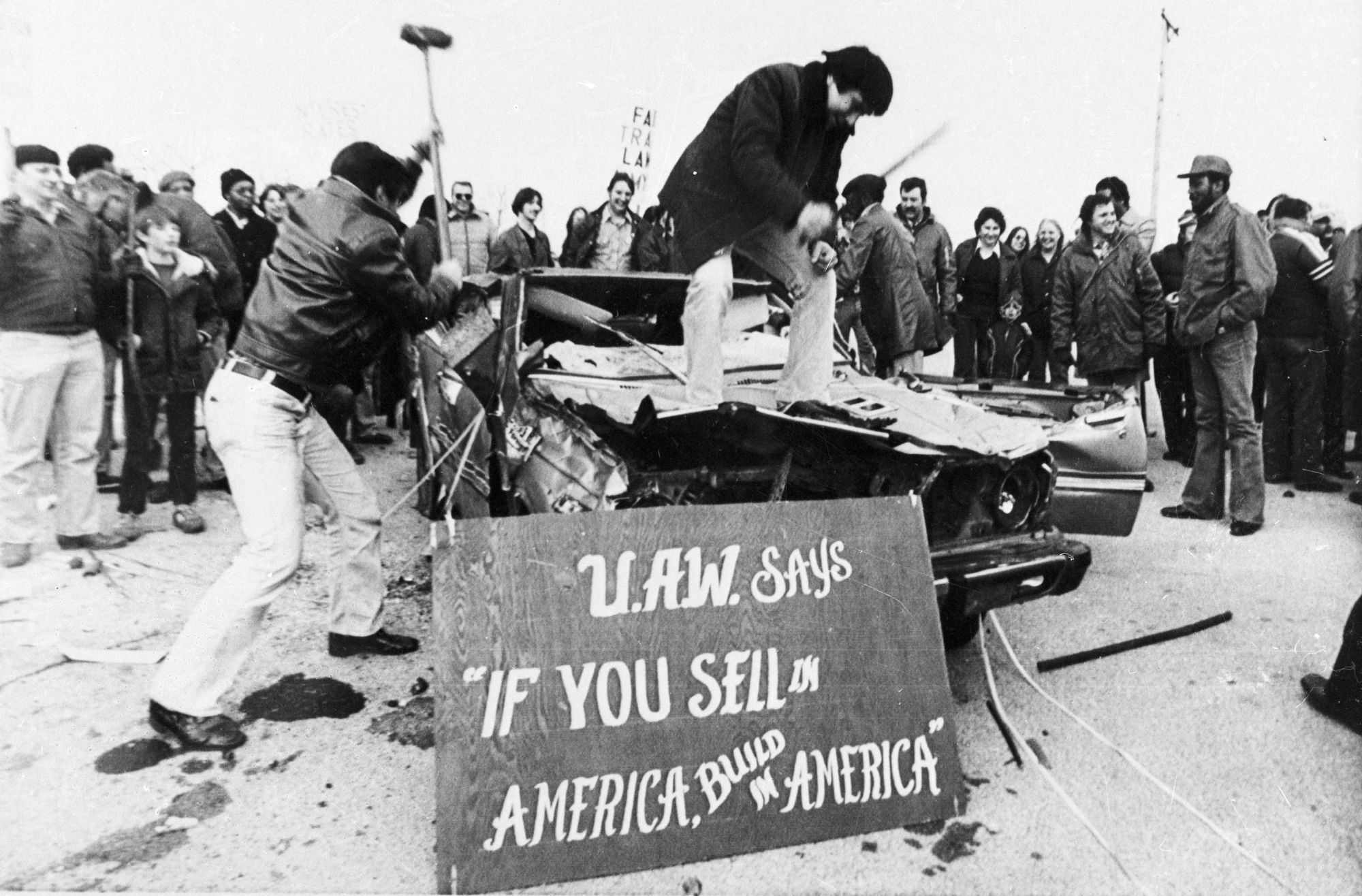

这得感谢一个很凶残的组织——UAW,汽车工人工会。

在UAW的宣传当中,UAW是和资方对抗为工人谋福利的列宁主义组织,但是——反过来想想,UAW在日后的几十年间,似乎做的事情正好相反。面对风起云涌的汽车工业全球化进程,UAW却反其道而行之,在资方财政吃紧的时候依然拼命要求高福利,却并没有向工人展现另一面——工人和资本,是一群面包烘焙工乘坐着面包做成的船的关系。合理的福利可以让面包烘焙工更加积极地工作,让这条面包船越来越大,但是在这条船快沉的时候,还要求面包烘焙工玩命啃船帮——甚至还得给因为退休下了船的烘焙工送面包,最后只有沉没。

70年代的石油危机给了被啃得千疮百孔的底特律三巨头最后一击。日本车企成功杀入了美国市场,并且他们很巧妙地没被UAW缠上。面对省油、好用、美国人很喜欢的日本车,美国汽车工业的答卷不是立即改变研发思路,用同样省油、好用、美国人很喜欢的美国车回怼,而是——

只是当时本田和丰田在美国气候已成,无力回天了。

UAW敢于无视市场风向的变化,绑架资方甚至杀鸡取卵的底气,来自于UAW手中控制着大量的工人选票,他们甚至可以直接向总统施加压力。鸡肉战争中躺枪的轻卡就是如此。

1964年正是美国的大选年,约翰逊为了保住总统席位,与UAW老大Walter Reuther达成了协议,Reuther表示将取消1964年的大罢工,并力挺约翰逊,而代价就是——必须搞死当时在美国市场卖的火热的T1。

于是,这个原本针对CAP的行政令就这么绑上了UAW夹带的私货,后来美国的皮卡变得独树一帜,占据了美国汽车市场第一阵营的原因也就在于此。

行政令的实施非常有效——1964年底,联邦德国出口美国的交易额暴跌2/3。T1在美国一下变得罕见起来。

从Type 2到Transporter

虽然T1在美国被绞杀,但是在欧洲,T1还是很吃得开的,并且在1967年迎来了更新,按照Transporter“追认”的序列,应该叫它T2。

T2的前脸不再有那道经典的“V”型图案,前风挡也不再是分成两片安装,而是成了一大片弧面玻璃。发动机也换成了1.6L 35kW,最主要的变化发生在电气系统,T2换用了新的12V设计,但是这也导致了T1与T2之间电气系统完全不兼容。

T2继承了T1极为丰富多样的官方魔改和非官方魔改,基本上一个不落。

T2在欧洲生产到1979年,便让位给T3——也就是第一款被命名为“Transporter”的产品(T1和T2算是“追认”)。而在巴西,T2却一直坚持生产到2013年——并不是因为市场已经不认这款车,事实上直到最后,T2在拉美市场的销量一直还不错,最后拔下T2生产线插头的是巴西的环保法规。

如此顽强的生命力,连Beetle都会自愧弗如。1979年以后,巴西的T2就开始走上了独立自主发展的道路,90年以后,拉美地区的T2提高了顶棚,这就是独特的T2C,而从1991年后,T2换用水冷发动机,这也导致了T2外观的巨大变化——前脸上增加了一个巨大的散热格栅。带有这个格栅的T2毫无疑问就是巴西制造。

2005年,水冷发动机成为全线标配,2006年,巴西再次收紧排放法规,并且要求汽车能够支持双燃料(汽油和乙醇),于是巴西大众将Gol上的1.4L EA111装上了T2——这也是T2装过的最大号、最强大的发动机。

直到2013年。再次更新的法规让T2彻底无以为继。这一年,T2宣布停产。Type 2的时代宣告结束。

为了纪念在南美生产长达56年(全球生产长达65年)的T2,巴西大众将最后600辆T2命名为“Kombi Last Edition”,并且拍摄了一部短片Kombi Last Wishes。

T2之后的T3反倒没有像T2那样生产到21世纪的第二个十年。

T3的造型更具有80年代风格,在欧洲,它被命名为“Transporter”或者“Caravelle”,“Transporter”这个名字后来成为这一整个系列的名字,T3在1990年在欧洲停产。而德国邮政和德国军方对T3的巨大需求使得针对政府供货的T3停产时间后延了两年。

在南非,T3叫Microbus,在南美则叫Vanagon,最后一个生产T3的国家是南非,一直生产到2002年。

从1990年的T4开始,Transporter全面转向前横置前驱/四驱布局,这也标志着后置后驱的大众成为历史。

T4到T6的Transporter,基本上维持了一个平凡的面包车的形象,尺寸越来越大,内部与时俱进地舒适,但是,其实从T3开始,每一代Transporter的停产,都没有像2013年T2停产那样,引起全世界的关注,顶多就是“哦,又换代了”那样。

为什么T1和T2就如此特别?

因为一次风暴。

叛逆时代

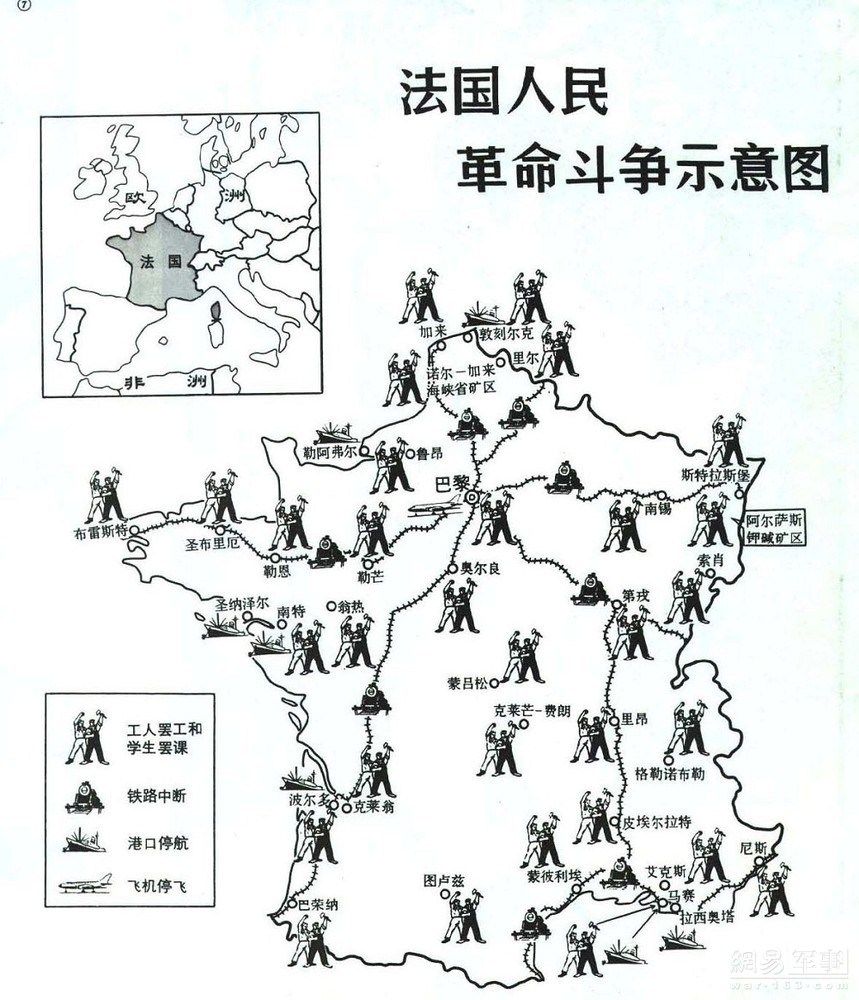

1968年5月,巴黎陷入一片混乱。

一切的起源是因为一份来自法国政府的报告——青年白皮书。该书的创作者是法国青年体育部部长米索夫。在报告中,米索夫这样总结:

法国青年们总是迫不及待的寻求异性,为性欲问题闹个没完,但是他们的第一目标应该是职业的成功。

米索夫的观点是当时法国主流观念的代表。彼时法国社会主要阶层仍然是出身于一战之后的中年人,他们历经二战的挣扎,视戴高乐若神明,但是另一方面,他们的思维在二战之后出生的年轻人面前,已经显得非常保守了。

法国大学生的诉求其实挺简单——男女生宿舍完全开放,可以自由拜访。而对于法国官方推出的青年白皮书,他们的态度很直白:

我读了阁下的白皮书。我注意到,在600页的荒谬之言中,竟然没有一句谈到青年的性问题。

说这话的叫Daniel Cohn-Bendit,时间是1968年1月,四个月后,他将成为巴黎风暴的中心。

面对两代人的对抗,夹在中间的法国政府只能提出了一个折中方案——女生可以在夜晚11点前访问男生宿舍,而男生则任何时间都不得访问女生宿舍。

两头都想讨好的结果就是两头都不讨好。老人们觉得让女生去男生宿舍简直是天塌了,而学生则高呼“虚伪”。

火药就这么越积越多。终于在3月22日,学生占领了巴黎歌剧院附近的美国捷运公司,并当众焚烧美国国旗,由头是抗议越战,而另一边的巴黎大学,Cohn-Bendit闻讯立即率人占领了大学的行政楼,史称“3月22日运动”。

学生闹事后的4月27日,Cohn-Bendit被警方传讯,仅24小时后就被放出,双方看起来都很满意,除了巴黎大学的学生又有两次开玩笑一样“占领”行政楼之外。但是这三次占领行政楼事件却让老实人也发火了,院长通过大学纪律委员会向占领行动的8名头面人物发来了法庭传票。

风暴就此掀开。

5月3日,巴黎大学爆发大规模集会,反对校方对学生的处罚,在学生和校方、警方的对峙当中,一名学生扔石头,结果放倒了警队队长。

事情就此变得一发不可收拾。

上图来自1968年的《人民日报》。中国人都知道那年文化大革命刚刚掀开序幕,对这种“人民大造反”式的运动持官方支持态度,将法国的集会解释为“革命斗争”。而另一方面,法国的青年也在UJCML[1]的影响下,师从文化大革命的造反派,甚至一些地方能够见到毛泽东的肖像。在这样的影响下,巴黎五月风暴已经远远超过了学生运动的范畴,变成了全国性的工人罢工运动和文化抵抗运动。事件的最后结果导致了戴高乐的下台。蓬皮杜执政后,知识分子阶层在法国的地位空前提高。

从历史的观点看,五月风暴只是整个60-70年代的一个缩影。

二战是两代人的一个分水岭。它对代际的割裂作用比任何和平年代都要更为明显。随着战后一代在60-70年代步入成年,他们和战前一代的矛盾逐渐凸显出来。两代人隔着代沟开始了长达20年的摩擦。这二十年,有一个专门的称呼——反文化运动(Counter Cultural Movement)。

反文化运动既包括校园民主运动、妇女解放运动、黑人民权运动、反战和平运动、环境保护运动、同性恋者权利运动等方面的政治革命,也包括摇滚乐、性解放、吸毒、嬉皮文化及神秘主义和自我主义的复兴等方面的文化革命。

Theodore Roszak,加州大学

除了巴黎的红五月风暴,在反文化运动当中,我们也能看到马丁·路德·金的抗争、美国的反越战运动、言论自由运动、新左翼的兴起、第二次女性主义运动、绿色和平组织的成立等等。

这是一个风起云涌的时代,可以说,我们今天所熟知的价值观,有半数崛起于此时。

那些叛逆的年轻人当中,有一些选择了离开陈旧的社会——也就选择了离开自己的家,开着一辆便宜的车四处游荡四海为家。对于这些年轻人来说,Type 2是完美的选择——它足够大、配置足够丰富,如果愿意可以直接买一辆旅行车,不愿意的话买一辆Kombi回来稍加DIY也无不可,最后最关键的——它很便宜。

于是,Type 2成了这些离经叛道愤世嫉俗的年轻人的最佳伙伴。他们在开着车远离家门,寻找志同道合的好友,绿色和平就在这样的同好会性质的路边聚会当中建立起来;他们开着车走向远方,在车上吃,在车上睡,在车上车震。

一切都仿佛那么自由和随意。

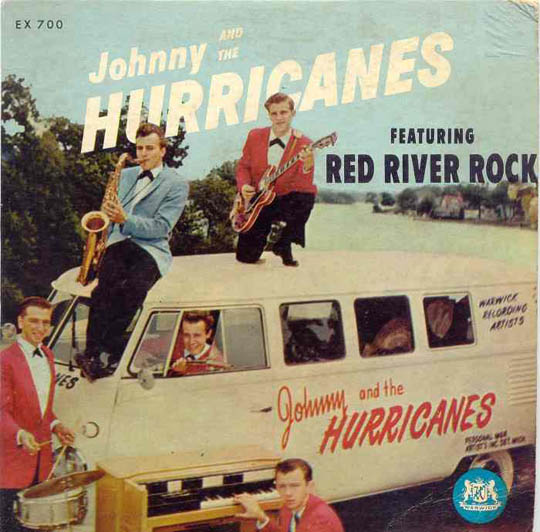

《旧金山纪事》的记者Herb Caen发明了一个词来形容这些年轻人——Hippie(嬉皮士)。也正因为Type 2在嬉皮士中的流行,它也被赋予了一个颇有文化符号意味的名字——Hippie Van。其中一些Hippie Van不乏花里胡哨的涂装,这在日后也成为Type 2的一景。在反文化运动中兴起的摇滚乐也或多或少和Hippie Van扯上了关系,美国摇滚乐队Johnny and the Hurricanes就拥有一辆T1,并且在多张专辑封面上出镜。

进入80年代,这些叛逆青年们也步入了30-40岁以上的中年时期,需要承担起生活的重担和家庭的责任。反文化运动也渐渐淡出了西方视野,但是这段时期带来的多元化思想的冲击却震荡至今。今天,我们已经习惯了多元化思维的观点——多种不同的主张和思想能够而且应当并存——这样的观点在60-70年代乃至80年代的中国都还是相当离经叛道的,更鲜有人敢于公开表达这样的看法,从历史来看,这是文化的一大进步。

Type 2在这场运动中扮演了角色,它也成为了一个至今都无比鲜明的文化符号。这样跨界的殊荣,在汽车的历史上是很罕见的。

电气嬉皮

进入21世纪,曾经在英军的压榨下畏畏缩缩的狼堡小工厂已经成为超越国境的大众帝国。这个庞然大物麾下已经有了从顶级Hyper Car到入门级A-Seg小车产品线极为齐全的康采恩集团。

能发展到这一步,和Beetle、Golf、Transporter这样的国民车是分不开的。显然,如果能够打好国民车的情怀牌,就可以获取相当的经济利益。于是,加州设计中心设计出了Concept One,后来演变成了新甲壳虫,换了PQ35芯的Scirocco也被抬了出来。

但是Type 2,一直都没有能够成功进入量产阶段。

这也是有其原因的。Transporter作为商用车产品,买家多数都是将其作为“生产资料”购入的,情怀?情怀又不能当饭吃。

所以想要在新世纪复刻情怀车Type 2,难度是相当大的。

不过,大众一直都没有放弃。

早在2001年NAIAS,大众就推出了一款概念车:Microbus Concept。

在这辆概念车上,我们可以看到太多来自T1的影子——从车灯内侧切下去的Shutline呈现一个“V”型,C柱上的开口,以及它的名字——“Microbus”,都足以说明问题。

但是毕竟这是21世纪了(虽然巴西那边仍然在生产T2),Microbus Concept的设计理念是极为先进的。外饰造型与当时一代的大众基本契合——相对圆润的型面与规整的几何体组合到一起,算是一个对Type 2的成功复刻。

内饰自然也更富有科技感,而且延续了Transporter传统的非常弹性化的内饰布局。

2002年6月,大众宣布将在2003年量产这辆车,它将使用T5的平台,工厂定在汉诺威的大众商用车工厂。但是随着无限期的跳票,这个项目在2005年正式取消。

2011年的日内瓦车展,大众再次以T1为致敬对象,发布了一辆名为Bulli的概念车。

与Microbus Concept相比,Bulli的尺寸更小,初期发布概念车的Color & Trim设计更明显地是向T1致敬——还有尺寸明显更大的大众标,这一切都是T1的特征。当然,随着大众本身设计语言的进化,Bulli的线条处理比Microbus Concept更为坚挺锐利。

Bulli另一个非常明显的区别就是——它不再是汽油驱动,而是电动。

就在这一时期,汽车行业也在悄然发生着变化。汽车的电动化、智能化两大趋势让科技行业与汽车行业发生了新一轮的交融。Bulli走出了电动化的一步,而在2016年,BUDD-e则走出了智能化的一步。相应的,发布也不是在传统的车展,而是在CES。

但是,还有一个遗憾在。这些“电动车”其实都是在燃油车的平台上修修补补得来的,直到Budd-e才更新成为MEB。这些补丁版的“电动车”——实际上也是目前大多数某燃油车的电动版——在总布置——尤其是电池的布置上,存在巨大的局限性。所以,续航里程自然不会很好看。随着大众MEB平台的发展成熟,2017年的NAIAS,集前面所有概念车优势大成的ID Buzz发布了。而在此前此后,ID Concept和ID Crozz Concept的发布已经展现了大众以MEB攻占电动车市场的野心。

在“复古”这个设计理念上,ID Buzz走得比前几任概念车都更为激进。而在“个性化”方面,ID Buzz也终于重拾了Type 2的灵魂。

Type 2为什么风靡西半球?除了便宜,另一个重要原因就是它几乎无所不能。搬家?拆座椅就行。全家郊游?把座椅再装回去。露营?选装Westfalia或者California套件就可以,当然也可以自己装。

后来的Microbus虽然也使用了“灵活布局”的概念,但是明眼人也都能看的出来,中排座椅可以向后转的设计在T5上本身就存在。

在ID Buzz 上,内饰空间配置极具灵活性。得益于MEB,整个内饰地板是一个巨大无比的大平板,这让ID Buzz的空间变得极为灵活,尤其有意思的是中排扶手,那是一个可以拆卸的元件,让用户在车外也可以使用。

ID Buzz,它面对的是一个和反文化运动的60-70年代完全不一样的数字时代。

在设计Type 2的时候,或许大众并没有意识到它会产生的文化影响,荷兰商人Ben Pon也更多地是从实用角度来考虑Type 2的特征。但是到了ID Buzz,大众不可能不考虑“文化”这个层面的东西。

2014年,我们在采访一位社科院的青年问题专家的时候,他用了“群魔乱舞”来形容00后这一代。但是话说回来,在70年代,那些战前的老人们看着踏入大学校门的学生和他们闹出来的事情,又何尝不是另一个层面上的“群魔乱舞”呢?为这样一群“群魔乱舞”的消费者设计产品,说起来那是很不容易的。

所以当我听说大众即将量产ID Buzz的时候,我有那么一丝担忧。因为,从ID Buzz概念车的场景设计上,我发现狼堡的设计师们想得很美好,ID Buzz可以实现很多东西,可以游山玩水,如同那些开着Type 2浪迹天涯的新人类一样——但是问题就在于,“群魔乱舞”的消费者,是否只需要“游山玩水”呢?

这就是现在汽车设计领域的一个致命软肋——汽车的功能设定,完全是厂商导向的。厂商说这里可以有什么功能,OK就是这么个功能。所以,车型的级别细分堪称等级森严,而这也构成了车型形象的Sterotyping——无论如何开着一辆Fiat 500去参加上午洽谈就是不合适的,而开着一辆Mercedes C Class去搬砖也是不合适的,除了五菱宏光之外的所有Van都不应该出现在秋名山上。

这么做,在一方面可以保证厂商对产品有绝对的控制权,但是另一方面,设计师和工程师加起来几千个大脑要去面对上百万购车者的需求,可能全部满足吗?

只能满足一些基本需求。而就为了满足这“基本需求”,市场研究和我们设计研究就已经是跑断腿了。这也导致了后备箱照明灯可以拆下来当手电筒这样的设计会让消费者抚掌赞叹——这并不是一个好现象,设计师的想法,本应该远比这么一个简单的手电筒更加疯狂才对。

而Type 2的成功,是因为它的各种改型并非来自厂方,而更多的是来自民间。时至今日,Type 2的第三方改件都是枝繁叶茂。

可以这么说,Type 2的设计师除了Ben Pon和狼堡的技术部门,还有一个巨大的群体——就是Type 2的消费者。除了功能上的变化,那些Counter-Culture的彩绘涂装,恐怕也是超越主机厂Color & Trim设计师的理性底线的。

用户参与设计,这才是Type 2在商业和市场上取得成功的真正核心。这样的理念,让Type 2和自己的用户之间产生了牢不可破的羁绊,只有在这样的广泛的群众基础上,我们才能看到“文化”,才能用上“情怀”。

那在法规日渐收紧的今天,ID Buzz有没有可能找到一个能让主机厂不失去对产品的控制的同时,又能让用户广泛参与到产品的设计当中的方案呢?

它只是一辆平凡得不能再平凡的Van,却因机缘巧合,成了新人类的最爱,冥冥之间,它“被”承载了太多的文化谜因,成为了叛逆的旗帜。

但是在文化运动之外,它始终默默地在为拉美第三世界国家服务,因为自始至终,它都只是一辆平凡得不能再平凡的Van。

时光飞转,电气时代的汽车面对的仍然是一代“思想失控”的人类,嬉皮精神能否传承,还是有待时间的检验。

Reference

- 马列主义共产青年同盟,由共产主义学生联合会(UEC)中被法共清洗或者列入黑名单的毛泽东主义分子建立,多数为巴黎高等师范学校和索邦大学的文科学生,1966年12月10日成立,1968年解散。UJCML在意识形态上与当时的中国非常接近。[↩]