03

8 月

工欲善其事:自动铅笔

- By IanGoo

铅笔,毫无疑问是一个普及文化、造福群众的伟大发明。但是它还是有一些很麻烦的事情的。

首先就是削铅笔。回忆一下上幼儿园的时候,手握铅笔写钝了或者断了怎么办?手残的只能老老实实交给幼儿园阿姨去削,比较有优越感的会拿出一个卷笔刀,插到笔尖上转转转转转。当然,后来上素描,要是被老师看到掏出个卷笔刀,削铅笔是别想了,削你是有可能的。再后来工作了,终于发现世间还是懒人多,每个设计师桌子上都摆这个这么个东西:

铅笔插进去只听zzzzzzzz一阵,铅笔就尖了。

然后,铅笔一直被批评的:消耗了大量的木材。尽管上篇提到了各大厂商要么在栽树,要么在发展新的杆材。 不过,我们仿佛忘了在上小学的时候,还有一个有趣的东西——自动铅笔。

其实这玩意儿“自动”吗?我一直都搞不清楚,明明大多数“自动”铅笔明明得时不时按一下,压根就应该叫“手动铅笔”才对嘛。

后来我才知道,这货的英文名才是最精确的——Mechanical Pencil“机械铅笔”。诚不我欺。当然这是美语,英语当中管这个叫“Propelling Pencil”,“推进铅笔”?意思是随着铅芯的使用,需要用一个机构将铅笔芯向外推的意思。

自动铅笔堪称当代书写工具当中将机械之美发挥到极致的一类。要论复杂程度,连钢笔都比不过它。精度达到小数点后三位数毫米的精密机械加工和极为精巧的结构设计让一系列细小的零件通力合作,紧紧抓住一根直径不超过1毫米并且极为脆弱的石墨棒,不能太紧或者不对中让其折断,又不能太松让天生有润滑功能的石墨棒打滑。这一切都凝聚在这一根便宜起来价格不超过10元的文具上,堪称现代精密机加的典范。

只是,这玩意儿却一直在中国不受待见。且不说上了小学三年级就被严令不准使用自动铅笔而要使用滚珠笔或者钢笔,就算是上了大学,要是拿着自动铅笔画素描,那连被削的机会都没有就直接被喷死。就连搞个机械制图,要是抄着自动铅笔刷刷刷的话,都会被鄙视。

这简直没道理嘛……别拦着,今天我就要给自动铅笔翻翻案。没错我就是最喜欢自动铅笔怎么了……

从Lead Holder说起

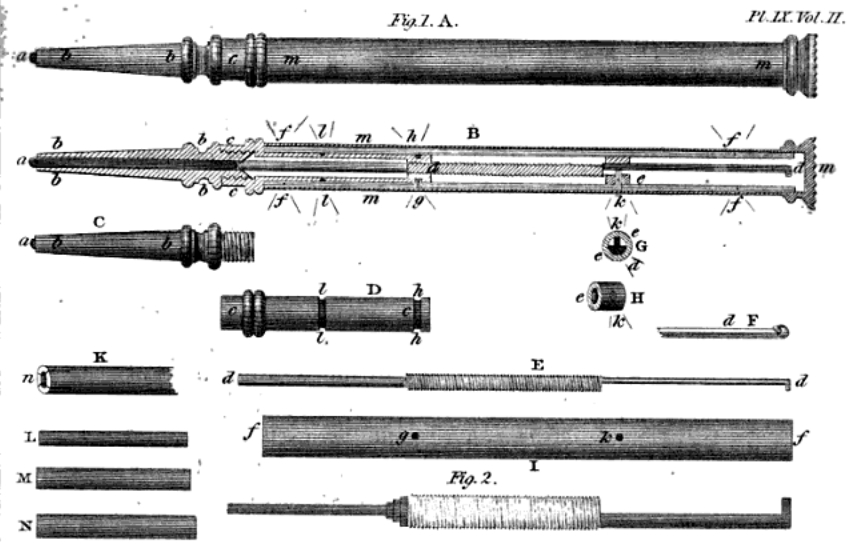

自动铅笔最原始的形态称为“Lead Holder”。至今,这一名词仍然被用来称呼那些口径超过2mm、需要手工打磨铅芯的铅笔。

Lead Holder,顾名思义,就是发明用来替代传统铅笔的笔杆的。结构那也是极其简单,用某种机械结构夹住铅笔就行。

这种构思最初是瑞士博物学家Conrad Gessner提出的,年代那是相当的早——1565年。那时候距离木杆铅笔的发明也不过才5年时间。

但是Conrad Gessner构思归构思,却并没有实际做出一支来。第一支Lead Holder是谁、在哪一年制造的,已经不可考。目前已知的最古老的Lead Holder发现于皇家海军潘多拉号的残骸中。这艘船1791年沉没于托雷斯海峡。

.jpg)

记载皇家潘多拉号沉没的版画

所以,自动铅笔的流传可以肯定发生于18世纪。

只是,和今天抄起来就能用、不用削不怕脏手方便无比的自动铅笔相比,这种传统的Lead Holder缺乏现代自动铅笔当中最重要的核心总成——送铅系统。基本上相当于一根杆子,然后用某种机械结构将铅芯固定在其中。当露出笔尖的铅芯写完之后,就得将机械固定结构拆开,拉出一小截然后再锁上,具体是什么过程不清楚,保不齐还得用上螺丝刀或者小扳手,总之,比削铅笔还麻烦。所以,除了当时人们还不甚了了的“环保”概念,这玩意儿基本没什么实用价值。因此一直被木杆铅笔全面压制了好多个世纪。

终于到了19世纪。1822年,英国人John Issac Hawkins申请了带送铅机构的自动铅笔的专利。

后来,这个专利被卖给了Sampson Mordan,Sampson Mordan与另一位商人Gabriel Riddle开设了一家公司,销售“SMGR”品牌的自动铅笔,从1823年一直合作到1837年。在1837年后合作终止,但是Sampson Mordan继续以S. Mordan & Co为厂牌继续生产、销售自动铅笔。可惜在二战期间,这间堪称现代自动铅笔鼻祖的公司被炸成平地。不过,由于S. Mordan & Co已成绝唱,加之他们生产的铅笔多数是银制或者金制,今天Mordan自动铅笔的收藏价值已经极为惊人,价格极为高昂。

与专利文件一致的Mordan自动铅笔,黄金制,折人民币2800元,不包邮

Mordan的自动铅笔采用的是螺杆,将铅笔芯不断地从后部顶出来。从此以后,自动铅笔相关的专利开始呈现爆发式增长。截至1874年,有超过160项与自动铅笔相关的专利出现。1877年,弹簧机构专利签署,而到了1895年,到现在都仍有使用的一种机构被发明出来——旋转送铅机构。

直到20世纪,自动铅笔使用的铅芯依然和传统铅笔一样,是2mm以上的粗铅芯,仍然会写着写着就变得太粗,需要时不时去研磨。随后出现的1.3mm和1.18mm仍然不够细,1938年,第一种完全不用研磨的铅芯问世,同样沿用至今并且广泛使用,这就是0.9mm口径规格。虽然今天看来0.9mm是很粗的铅芯规格,可供选择的铅笔种类也并不算很多,但是在当时这是一个了不起的飞跃。突破1mm大关之后,接下来的发展也就顺理成章了,紧跟着0.9mm规格,0.7、0.5和0.3mm规格出现。自动铅笔的版图已经基本完成。 自动铅笔起源于英国,并且很快便传向了海外,1915年,美国人Charles R Keeran发明了一种全新的送铅系统。它采用金属爪瓣抓住铅芯。这就是现在绝大多数自动铅笔的鼻祖——世界上第一支棘爪机构自动铅笔。在取得专利之后不久,他就成立了自己的文具公司,这就是Eversharp(永锋)。随后Wahl机械公司与Eversharp合并,这就成了今天的Wahl Eversharp,也就是威尔·永锋。今天资深文具玩家听到威尔·永锋第一反应可能是Skyline系列墨水笔,但是实际上这家公司却是因为自动铅笔起家的。

几乎与此同时,自动铅笔技术也传到了日本。一位叫早川德次的金属技工刚刚出徒,他就用自动铅笔作为自己的谋生之道,他将自己制造的自动铅笔命名为“Ever-Ready Sharp Pencil”——需要注意的是不少人将Ever-Ready Sharp和Eversharp混为一谈,这是两码事,一个在日本一个在美国,虽然时间极为接近,但是确实是两个人的独立改进。

Ever-Ready Sharp Pencil在商业上比较慢热,当时的日本人并没有很快接受这一新兴发明。不过,随着东京和大阪的一些公司开始批量采购这种铅笔,人们很快发现了自动铅笔的诸多好处,立即风靡一时。早川德次的铅笔也就一炮而红,公司开始迅速成长。

早川于是将自己的公司用最初的自动铅笔产品中的一个单词来命名——Sharp。 没猜错,就是今天的夏普。 而早川德次留下的设计——下面要介绍的旋转送铅机构的铅笔,至今都被称为“早川缲出式铅笔”。

当然,今天长年雄踞液晶面板Top 5的夏普早已不再生产自动铅笔。不过,他们显然没有忘记自己的出身是什么。在夏普100周年的时候,还特地找到今天日本文具领域的严重偏科生Pentel(狂点自动铅笔科技树)生产了一批100周年纪念版自动铅笔,以作纪念。

Sharp也开启了日本作为自动铅笔第一大国的地位。今天的日本,自动铅笔简直是司空见惯的一个工具。大大小小的考试乃至国家级的考试,用自动铅笔刷卷子的大有人在,也似乎并没有国内这样觉得自动铅笔≈幼稚的奇怪看法,从公司职员到小学生都在用,便于随身携带的手帐用自动铅笔也是日本的独有发明,更可怕的是,今天我们非常熟悉的德国品牌施德楼和红环(rOtring)也早已在日本生产,关于自动铅笔的奇奇怪怪的技术也在日本层出不穷,比如三菱的KuruToga,斑马的DelGuard,蜻蜓的摇摇乐等等,下面会专门介绍这些看起来很逗比的发明。

核心:送铅机构

自动铅笔的关键就在一个功能——手上稍微一动,就能将磨损得差不多的笔芯再次补上。而这就是自动铅笔的核心机构——送铅机构的功能。

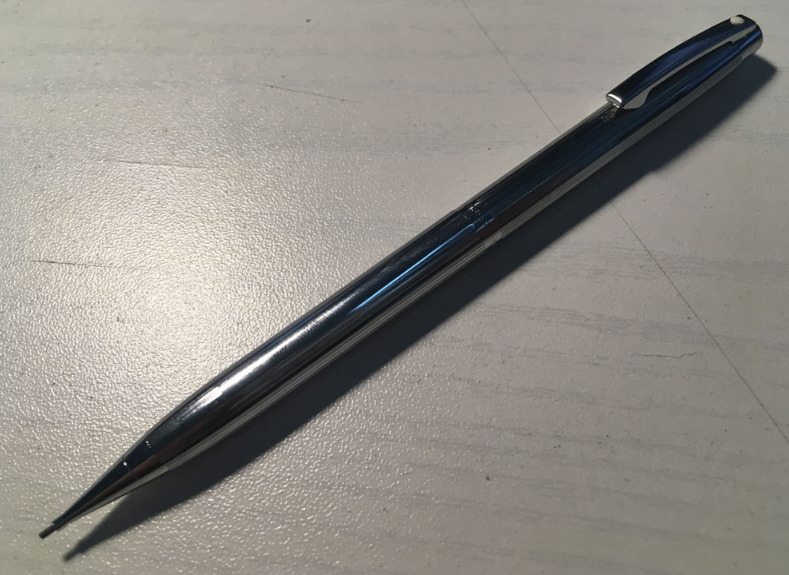

历史上有一些送铅机构,比如弹簧机构,但是今天都已经不再使用。目前主流的送铅机构有两种——旋转机构和棘齿机构。嗯,准确地说,主流机构只有一种——棘齿机构,旋转机构在今天已经相当非主流了。 旋转机构的历史相对比较久远一些,但是在我看来,这是一种极为精巧、优雅的机构。玩自动铅笔的话,一定要研究一下这种古老的机构。

我手头就有一支岁数比我还大一轮的Sheaffer 506。摄像头贴着没法拍照,上图是在Peytonstreetpens上找到的一张图。出厂时间是1973年。Sheaffer是顶级文具厂牌当中命运比较多舛的一家。1997年被卖给了Bic,2014年又转手卖给了Cross(高仕)。而在被卖给Bic之前,Sheaffer的当家文具系列是Imperial(帝国)系列,包含墨水笔、滚珠笔和自动铅笔。506就是Imperial系列当中的中低端型号,杆材为不锈钢。比起更高端的纯银、雕花银、镀金乃至纯金的Imperial相比,属于能舍得拿出来用的那种藏品(说到底还是因为穷)。

由于目前的旋转机构多数比较古老,而那时候高品质的小口径铅芯工艺尚未达成今天的水平,多数旋转机构的自动铅笔使用的是1.18mm口径,后来缩减至0.9mm口径,比较不容易折断。但是也有不服输的,比如Uchida Drawing Sharp S。

Uchida,即内田洋行,创建于1910年的大连,时名“满铁御用商”,是伴随着日本在中国东三省势力扩张而成长的一家商号。随着日本被赶出中国,内田洋行也直接关张。后来在日本国内再度开张。

内田洋行既然一开始就是为满铁提供服务的配套公司,主要营业内容就是制图和测绘仪器,重新开张之后也是如此。并且逐渐将业务扩展到办公设备、教具、计算器、办公家具等市场。

在绘图用自动铅笔领域,内田洋行相当死脑筋——死磕旋转机构、笔夹永远得是可拆卸的(而且那笔夹质量贼次),他们甚至将旋转出铅机构做到了0.2mm口径!

这种高度精密的旋转机构堪称业界罕见,这也从侧面折射出日本在自动铅笔科技树上死磕到底的发展路线。我这支Drawing Sharp S年纪同样比我还大,查了下应该是1984年生产的。

旋转送铅机构的使用很直观。从天冠往下看,顺时针拧可以将铅芯顶出,逆时针可以将铅芯缩回。装铅芯则需要顺时针拧到头,将铅芯顶进笔尖,顶住笔尖逆时针旋转,待到内部的金属簧片抓住铅芯之后,就可以一路拧到合适的位置——说起来简单,做起来不容易。 旋转送铅机构的内部结构却极为复杂,比棘齿机构要复杂得多。

它是通过环绕在整个机构外围的一圈螺旋形金属件将旋转动作转变为铅芯的伸缩,而在更深处,是一对金属簧片,簧片处在机构内部的时候被压紧,从而加紧铅芯。

真正的旋转出铅机构的铅笔应该能做到可以通过旋转来顶出或者收回铅芯,并且这种旋转是线性、无段位感的,旋转多少出多少。要收回铅芯也不用像棘齿机构那样按住按钮再手动将铅芯顶回去。另外,现在常见的旋转机构靠一根金属针在簧片内顶住铅芯尾部,而这根金属针可以一路转到护套当中,所以旋转机构的铅笔是可以将一整根铅芯彻底用尽的,相当节约。

虽然旋转机构铅笔的差价能买五年用量的铅笔芯。

旋转机构今天非常少见也不是没有理由。它装铅芯极为麻烦。由于正经的旋转出铅机构整个内部被复杂的机械结构填满了,压根就找不到富裕的地方,因此没有棘齿机构的“储铅管”一说,一次只能装一根芯。并且,得很小心地调整铅芯在机构内的位置,让簧片能咬住铅芯尾部只有几毫米的长度,方能顺利地装上去,如果簧片没有咬住,那逆时针旋转铅笔铅芯就会纹丝不动,往里一推才发现根本没装上。这是个技术活,没点经验连铅笔芯都装不上。而棘齿机构就豪放多了,打开笔尾,整盒的铅芯往里倒,多爽。在书写方面,由于旋转机构需要两个方向转动,簧片和铅笔芯之间又不可避免存在一些打滑,因此,前一晚上收回铅芯之后第二天顶出来用,第一笔往往会往下一塌,才能让铅芯顶到金属针上固定住,这样的窜动也是一个问题,而棘爪机构由于全靠强有力的爪瓣固定铅芯,稳定性更好。另外,它对铅芯的长度有要求,只能使用短于簧片活动距离的铅芯,超长的铅芯只能一刀截断,而这个长度往往不会很长,棘爪机构就简单了,只要比芯管短就行了,一般的铅笔塞进一根120mm长度的铅芯都毫无问题,旋转机构就绝无可能。犀飞利506和内田洋行DSS都是只能最长使用60mm的铅芯。

当然,旋转机构的原罪是显而易见的——太贵了。今天多数铅笔哪怕贵如红环,都在看不见的芯管上大量使用塑料件,而旋转机构必须使用金属。而且是价格高昂的黄铜。再加上极为复杂的精密机械加工,旋转机构的成本极高。

所以看看110元的Pentel Kerry和80多的Uchida Drawing Sharp S,只能说,还是你们当代文具厂赚得狠啊。 当然,也有一类伪·旋转机构。这里不点名批评Schneider(施耐德)。说的就是你。

施耐德有一个设计系列叫iD“智者”,其中就包括上图这支自动铅笔。号称是旋转机构,但是实际到手一看,怎么笔尾处的旋钮只能拧不到90°而且一松手就弹回来了?再看笔尖,拧一下顶出一小节,不能往回拧。

手感和棘爪机构一模一样。原因很简单,这货压根就是棘齿机构的铅笔,只是在笔尾多了一个机构,将旋转动作转变为按动动作,拧一下旋钮,里面的机构就会按一下芯管。

被骗了……

但是没办法,棘齿机构现在几乎一统江湖将价格高昂的旋转机构赶尽杀绝了。我敢说少说也得有90%的人从未听说过更没有用过前文提到的那类旋转出铅机构的铅笔。

棘齿机构自1915年出现发展至今,已经高度成熟。虽然相对旋转机构有两处不及,却有N处远胜之——当然真正的制胜法门是低成本。尤其是当厂商发现棘爪竟然可以用塑料来制作的时候。 当然这样的自动铅笔,请一定一定骂而远之。棘齿机构最核心的零部件就是棘爪-套筒-护套这一套,这块偷工减料,铅笔是没法用的。

最初的大口径自动铅笔很多是将爪瓣(Jaws)直接暴露在咬嘴之外的:

这种铅笔只要按下笔尾的按钮,爪瓣松开,只要将铅笔竖过来,铅芯就会自由下落。这种结构称为坠铅式机构,最为简单。坠铅式机构的出铅长度只能靠手来控制。目前主流的设计则是爪瓣+活动套筒的结构。

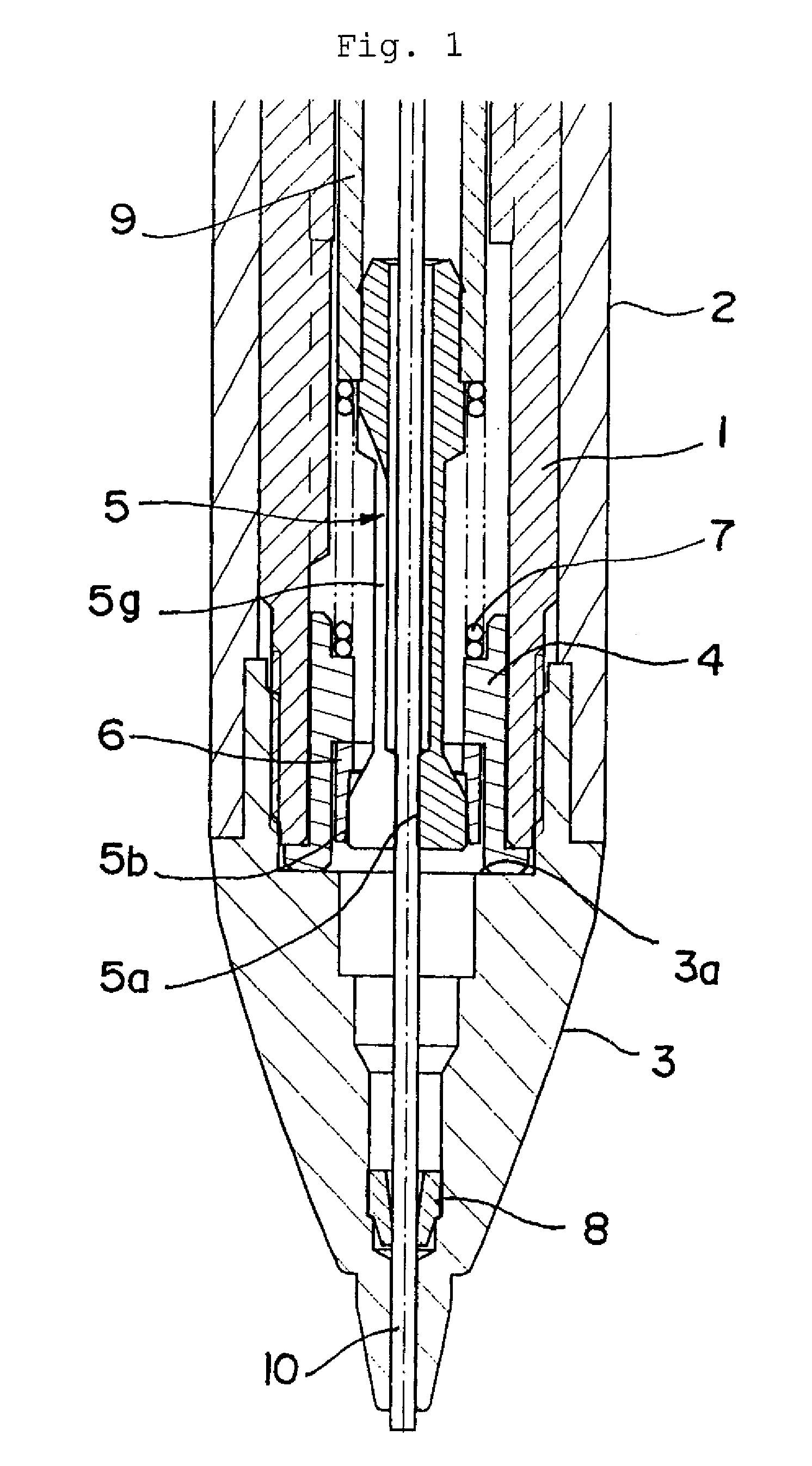

图中5是棘爪总成,在前端分成几瓣,图中画了5a和5b两瓣,但是目前多数稍微上些档次的铅笔多是铜制三瓣爪瓣,派通的0.3mm以下口径的orenznero(新orenz,但是这个名字正反拼写一样,也是恶趣味)则是铜制两瓣爪瓣,因为铅芯太细。6是套筒,3a处,笔尖内部有一个尺寸小于套筒但是大于爪瓣的挡圈,8是一个常被忽视却实际上极为重要的零件——橡胶垫圈。

按下按钮的时候,爪瓣和套筒在开始的时候一起向前运动,伸出一定长度的铅芯,在套筒撞到挡圈的时候,爪瓣继续向前伸而松开,这时候铅芯就停止运动,靠笔尖橡胶圈的摩擦力暂时固定,然后松开按钮,爪瓣缩回嵌入回套筒中,重新抓紧铅芯固定住。

所以每次按动铅笔出铅的长度,约等于正常使用时套筒与挡圈之间的距离,而通过某种精巧的机械结构,这个长度是可以调的!

再说笔尖那个极容易被忽视却很重要的橡胶圈,没了它铅笔往往会出现一些奇奇怪怪的问题。比如按一下之后,铅芯唰一下整个滑了出来,和坠铅式结构无异,或者按一下出来一截,松开按钮又原样缩回去,这些奇怪的问题基本上都可以归结为橡胶垫圈丢失或者失效。 目前,由于旋转机构已经日渐消失,棘爪机构如日中天,各种在棘爪机构上开发出来的深井冰功能也就纷纷出现了。不妨一览,相当地大开眼界,搞不好还对做一些汽车上的细节设计大有裨益。

脑洞

在自动铅笔技术上,日本,作为世界第一自动铅笔大国,他们的脑洞绝对可以装得下脑壳里所有的水。但是不得不承认,这些看起来很二的技术实际上却也解决了某些方面的痛点。当然,有些也许不是日本人发明的,但是毫无疑问日本人在这块的贡献最多。 比如,三菱铅笔的“Kuru Toga”。

不过话说回来,派通作为严重偏科自动铅笔的偏科生(意思就是其他领域基本是打酱油的份),虽说是塑料爪瓣,倒也是稳定可靠。一些山寨厂商的塑料爪瓣那才是真的一塌糊涂。需要说明的是,“三菱铅笔”和造飞机造驱逐舰造汽车造空调造冰箱的那个松散的财团综合体三菱集团(Mitsubishi)没有半毛钱关系。三菱铅笔(Mitsubishi Pencil)成立于1887年,并使用三菱形商标,相比之下,三菱集团注册商标的时间是在1903年。不过,由于三菱铅笔与三菱集团之间的业务没有任何交叉,于是双方也都默认允许对方继续使用“Mitsubishi”和三菱形商标。当然,为了尽量避嫌,今天的三菱铅笔更愿意使用子品牌Uni-ball。

Kuru Toga就是三菱铅笔的发明,作用非常中二——一边写一边让铅笔芯自动旋转,这样可以保证笔芯不会因为长时间一个角度书写而被磨出一个大斜面越写越粗。

额……

多数用过自动铅笔的人都会习惯性地写一段换一个书写角度。因此我在选购自动铅笔的时候一定要选择笔夹不打手的。要么像蜻蜓Zoom 505或者派通Kerry那样是钢笔型设计可以把笔夹丢一边的,要么就是像内田洋行Drawing Sharp S那样笔夹可以顺手撸下来的,要么就是像犀飞利506那样笔夹末端很高不会打手的。光是这几个指标就让我选择自动铅笔的面变得极为狭窄。

那么为什么不买支Kuru Toga?

要知道设计师只要手里有根笔,不管他现在是在开会记笔记还是在写随笔,一定会有随手乱涂的恶习。而Kuru Toga旋转铅芯的触发机制就是笔尖离开纸面再戳下去才会旋转一定角度,而乱涂的时候,笔尖压在纸面上的时间实际上远长于书写,很有可能一笔刷下去再抬起来的时候,笔芯已经磨出了一个小斜面,这时候笔尖自己转一下再下笔,反倒会让刻刀一样的笔尖“犁”进纸里,线条会歪一下。更重要的是,用磨出来的大斜面打调子那是相当方便,尤其是对于0.9mm以上口径的铅笔而言。

另外,为了实现这样黑科技的功能,铅芯的旷量那也是相当可以的。一笔下去就能明显感觉到铅芯往回一缩,要命的是回缩的力度还很不线性甚至可以说无法预测,这对于习惯用下笔的力度来控制比划浓淡的场合来说更是一场灾难。

于是,我在大阪的一家文具店里偶遇Kuru Toga,实际试了一笔之后丢下一个和谐词扭头就走了。然后,很不负责任地推荐给各位读者(不厚道地笑一个)。

不过,下一个发明创造那是真有用。

众所周知,自动铅笔因为铅芯非常细,导致它很容易折断。

是?吗?

我手头这几支,犀飞利506、蜻蜓Zoom 505、施耐德智者、内田洋行DSS、百乐某不明型号88年产自动铅笔等等,别说0.9mm口径,0.5mm的断芯的次数一只手都数的过来——别怀疑,我是自动铅笔重度使用者。最近一个月,没有过一次断芯。

为啥?

这几支铅笔的共同点:都是第一流大厂的高质量产品。

之所以会产生这样的感觉,和小时候使用的劣质自动铅笔是分不开的。 上图我们看到了北星铅笔的爪瓣,那是极为精美的黄铜制品。但是,很多厂商为了丧心病狂地节约成本,会使用塑料来制作爪瓣——大厂也不例外,不点名批评派通。虽然AX-105是一代经典,但是今天回头想想伴随无数人走过童年时光的AX-105其实真的除了便宜耐操之外,找不到任何优点。 不过话说回来,派通作为严重偏科自动铅笔的偏科生(意思就是其他领域基本是打酱油的份),虽说是塑料爪瓣,倒也是稳定可靠。一些山寨厂商的塑料爪瓣那才是真的一塌糊涂。

塑料本来就在使用一段时间之后稳定性远不及黄铜,并且在石墨的润滑作用下容易抓不住铅芯,于是,一些厂商选择将爪瓣的孔隙做小,靠塑料的弹性来加紧铅芯,这下收到额外负载的铅芯就很容易断了,更要命的是,做工太糙的笔甚至有爪瓣抓紧之后,中心孔和护套甚至不对中。铅芯在里面会先被强行拧成一个不太明显的S型,只要稍微受力,就会毫不犹豫断成两截。

诊断方法不算复杂,如果你手头的自动铅笔习惯性断芯,看断芯的位置。如果断在护套之外,那常常是护套加工精度不足,旷量太大,或者护套太短,正常书写位置不得不放多一些铅芯;如果断在爪瓣处,那基本是爪瓣精度不对;如果是断在爪瓣和护套之间的位置,那很有可能是棘爪和护套不对中。当然,更多的时候这些毛病会集中在一支笔上。

你问解决方案?

扔了买支好的。 当然,面对大力出奇迹的神之手,或者喜欢看铅芯露在外边黑粗硬长的主,再高质量的铅笔也救不了。不过,防断芯技术一直在不断地研发之中,而其中最有效的当属斑马(Zebra)的DelGuard技术。Zebra甚至很傲娇地给DelGuard自封了个“The Next Generation Mechanical Pencil”的名号。

研发这套系统的时候,斑马的工程师分析了铅芯在书写时受到的压力,将其分成了正压和侧压。应对正压冲击,DelGuard采用了和很多自动铅笔一样的缓冲系统,受到的压力太大的时候,会将铅芯顶回护套。而斜向的侧压时,受到的压力超过一定数值,护套会主动伸出一段距离,保护铅芯不被折断,而受到的压力再大的时候,会和正压一样将铅芯缩回。

同时,铅芯有一段很脆弱的区间,就是爪瓣到护套之间这一段,斑马在这段铅芯外也加了一段保护套,进一步降低铅芯折断的概率。

当然,DelGuard绝对不是万能。它只能保证按动四下之内顶出的铅芯长度不会折断。另外,摔地下更是绝对不保证的。

前面提到过,通过某种精巧的机械结构,每按一下出铅的长度是可调的。有没有这样的产品呢? 有。举两个例子——其一,施德楼925-85;其二,Ohto PM-1500。

施德楼,前面介绍过,那是相当的谨慎。一看925-85销量不如预期,立即——停产。时间还不是很久远,2015年,但是现在想要买一支全新的925-85,那是很不容易了。而且自动铅笔有一个毛病——稍有知名度(注意是知名度,不是收藏价值)的铅笔只要一停产,立马价格蹭蹭地往上涨,堪比窜天猴。现在一支全新的925-85库存货,价格已近千元。当年的价格?300多。说实话收藏价值更高的Wahl Eversharp,还是贵金属打造,有些价格也没比85贵太多。

施德楼925系列是一个极有历史的型号系列,初产那是在上世纪的事情了,而且数量众多。基本款925为塑料笔杆,925-25是铝合金笔杆,925-35是……925-25刷了个蓝色的涂装,为纪念施德楼建厂周年出的坑钱货,925-55现在已近很难查到资料,925-85就是这篇的悲剧铅笔,在85之上还有一个曾经的旗舰——925-95,1999年发售,只存活了6年,2005年被剁掉了。原因还是定位太过于高端,完蛋得太快了。但是活下来的925-25,作为最便宜的制图铅笔之一,完全就是爆款。

925-85的一个很有趣的特点就是在按钮的下方有一个齿轮旋钮,可以在0.1-2mm的范围内调整每次按动送出的铅芯长度。不过,也由于925-85的机构过于复杂,笔尖简直松松垮垮,比起手感其实还没有925-25出色。但是这完全不影响奸商屯着925-85大肆搂钱。

Ohto PM-1500更强。Ohto是个很好玩的日本文具厂商。设计感非常出色,有些功能设计也很好玩,用料不错,做工……中游偏下水准。同样是略小众的厂商Tombow(蜻蜓),工艺水准就高得多了。

PM-1500简直就是这种特点的集大成者。

相比于925-85,PM-1500同样具有调节出芯长度的功能,就在笔杆中间的那个旋钮上。但是Ohto毕竟是Ohto,脑洞颇大。上图中还只是比较简单的PM-1500P,在它之上,还有一个堪称Ohto制图自动铅笔旗舰的PM-1500S,除了基本的调出芯长度,还具备旋转伸缩护套、调节护套伸出长度、调节弹性回缩铅芯的阻尼的功能。其机械结构的复杂程度世所罕见。

但是也正因为PM-1500S的机械结构简直要上天,而Ohto……前面说了工艺水准实在是有些抱歉(这算半个品牌炮),于是1500S的稳定性非常成问题,笔尖的晃动极为明显。之所以说算半个品牌炮,我是没有用过Ohto的全部产品,但是用过两个,一个是复杂度同样上天的PM-1500P,笔尖非常松散,下笔的时候总有一种铅芯随时会断的错觉。另一个是结构简单到手工小作坊都能用TC4钛合金加工一支出来的Litz签字笔,结果很简单的结构也没能拯救手感。但是Ohto依旧脑洞巨大地在上面加了一个钕磁体,号称“可以很方便地吸附在冰箱上”。嗯,以一种很不正常的角度(垂直)。这恶搞呢? 棘齿机构的自动铅笔还存在一个问题就是当所有的铅芯都送出爪瓣之后,那一小截铅芯就没法用了。不过这也不是什么特别大的问题,MUJI就有号称能用光整个铅芯的自动铅笔——当然,MUJI的文具大多来自代工(MUJI自动铅笔多出于派通之手)。不过这个技术究竟来自哪儿我还没查到。

另一家集大成的文具厂商百乐(Pilot),也有类似的技术,称为“Clutch”。可以将一根铅芯用到最后1mm。

当然,在古老的旋转机构面前,这都是小儿科。

最后一类脑洞基本都集中在怎么改进“按按钮”这个动作上。

其实写着写着时不时得回到笔尾按一下按钮,是有些麻烦的(?)。于是有很多新的设计。当然施耐德智者那个简直是脑壳有包。旋转动作用两只手才比较方便,一只手拧旋钮其实是很费劲的。偏偏这种棘齿机构+伸缩护套的设计要缩回护套,必须要腾出一只手往里按。对于一般的按钮式设计,这些都不是问题,旋钮却显得极为不自然。所以千万记着对这类声称是“旋转出芯”却实际上用着棘齿机构的,喷而远之,极其难用。看自动铅笔一定要看它的出芯机构而不是外面的壳子是按钮还是旋钮。 最常见、也是最普及、成本最低的一种解决方案就是侧按式设计,代表作是派通(又是派通……)的Techniclick。

侧按式设计可以让书写者在需要送铅的时候直接拇指顺手一按就可以,自然方便很多。 另一种同样是将按动机构下移的设计是中折出芯。

使用中折出芯的厂商就很多了。上图是另一个比较小众的文具公司蜻蜓(Tombow)的中折出铅铅笔,此外,国誉(Kokuyo)、派通、百乐都推出过中折出铅,甚至其中还能见到红环的身影。

中折出铅很容易理解,在铅笔中间下手将它掰弯,铅笔芯就会顶出来。原理和按钮其实一样,还是通过一个凸轮机构将动作方向进行了变化。

三菱曾经推出过一种非常有意思的机构,将按动机构放在了笔尖,需要出铅的时候将笔尖往上撸一下即可。

但是,假如……不用按呢?

蜻蜓,成立于1913年,以木铅笔起家,业务越做越大。1952年,蜻蜓创制了制图子品牌Mono Graph。至今都枝繁叶茂。 而Mono Graph里面就出现了一朵奇葩——摇动出铅铅笔。铅芯写完了?摇两下。原理同样很简单,通过一块震动块将摇动转换为按压动作。

最后一种机构,终于让自动铅笔名正言顺了。

所谓“自动铅笔”,其实时不时得折腾一下,按个按钮或者摇一下。根本就不“自动”嘛。

于是,我们有了真正的“自动”铅笔,准确说,全自动铅笔。 其实全自动铅笔的机构也是棘齿机构。但是它的动作机构很巧妙地纳入了护套。

护套中的铅芯磨完之后,护套受到轻微向上顶的力,这一力度会压缩护套中的一个弹簧,当笔尖抬起之后,一系列复杂机构会释放爪瓣,并将铅芯送出一小截。

这真正做到了“自动”铅笔。 但是全自动出芯机构的结构极为复杂,同时,如同上面的可调出铅长度一样,过于复杂的结构带来的松散的触感尤其明显。不过,有一个原则——越贵的全自动铅笔,这种松散感越轻微,越接近传统棘齿机构铅笔的紧实触感。比如在产为数不多的全自动铅笔之一的Pilot Automac。

在Automac上还有今天要介绍的最后一个脑洞——Double Knock双敲机构。

双敲机构是一类专门应用于伸缩护套的铅笔上的特殊机构。众所周知,伸缩护套的铅笔要将护套缩回,常见的做法是按住按钮,然后一边松开按钮一边将护套按回去。

而双敲机构则更为简单。在护套缩回的状态下,按按钮第一下手感和按压式圆珠笔一样,清脆的一声之后,护套顶出,然后按按钮就是正常送铅,需要缩回护套的时候就各有操作了,有的是拨一下笔夹,有的是旋转笔握,不一而足。

设计师与自动铅笔

自动铅笔大致算是各种文具里面将用途分工做得最为明确的一类。大致可以分成三大用途:书写用自动铅笔、制图用自动铅笔和绘画用自动铅笔。

书写用自动铅笔是最常见的,但是——若以为它们也是最便宜的一类,那是不准确的。书写用自动铅笔便宜的有几块钱的不知名小厂或者Pentel这样的大厂产品,贵的有上千乃至上五位数的万宝龙(没错,万宝龙也出自动铅笔)。 书写用自动铅笔一般比较轻,重心在握笔的时候接近虎口的位置,同时笔尖比较自由,从最传统的针管式护套到可伸缩的圆锥型护套都有。很多书写用自动铅笔是和同品牌的墨水笔、滚珠笔配对出售的。

但是,书写用自动铅笔也有很多值得注意的地方。尤其需要注意的就是笔的重量。一般来说,笔越重,也就越稳定。但是太重的笔如果用于大量书写的话,容易得一种病,叫腱鞘炎。另外,比较重的笔一般也比较贵。平时如果不太上心的话,丢了会很心疼。

毕竟自动铅笔这种纯机械的玩意,相较于被用坏,被弄丢的可能性更大一些。所以如果不是有收藏的想法,大可以论盒买AX-105。

制图用自动铅笔就看起来高大上得多了。

由于制图的要求,制图铅笔普遍由金属制成,比一般的书写用自动铅笔要重得多,保证制图时的稳定性。另外,制图时绝大多数情况下要将笔尖靠在直尺上划线,因此护套一定是针管式的金属护套,保证精确度同时耐磨损。最后,制图铅笔的重心偏下,所谓的“低重心”铅笔,用来写字其实是挺累的,但是却是制图的必备特点。 当今制图铅笔当中名气最大的当属红环rOtring。汽车设计虽然和红环相对远一些,但是那帮学建筑的,哪个没乖乖给红环上过贡。红环的制图自动铅笔当中名气最大、销量最高同时也是被山寨的最狠的当属rOtring 600。

典型的制图用自动铅笔:rOtring 600

绘画用自动铅笔则和铅笔一样,有众多握法。自动铅笔用于绘画多见于漫画领域,事实上相当多的漫画家喜欢用自动铅笔来起稿。在数量不多的绘画用自动铅笔当中比较著名的是樱花125。

其特点就是超长的笔握区域,这也是为了应对多种握法而产生的设计。

在设计师当中,自动铅笔不算是一个很常见的工具,石墨铅笔有的毛病它一个不落,还多一个——线条的宽窄变化也不够丰富。

但是,说这话之前,听说过彩铅铅芯吗?

目前市面上已经有了彩铅铅芯,组分和水溶性彩铅基本一样,画图的手感也很接近,浓淡变化丰富。但是!彩铅铅芯有一个非常致命的问题——它非常脆弱。即便是上图中三菱出品的彩铅铅芯,和一般的石墨铅芯相比非常容易断。在直径为2mm的普通铅笔当中,这样的差距可能显现不出来,但是在只有0.7mm甚至0.5mm的口径下,这样的问题就非常明显了。

其实要解决这个问题同样很好办——祭出2mm以上大口径火炮就行了。

2mm口径的彩铅铅芯同样很容易买到,而且不乏施德楼、辉柏嘉这样的一线大厂出品,这时候一支沉甸甸的Lead Holder加上辉柏嘉顺滑的彩铅铅芯,手感比起木杆彩铅只会更好不会差。而且Lead Holder用起来还更方便,只需要磨铅芯就可以了——2mm以上口径的Lead Holder一般会自带研磨器,有更高的要求的话可以自购更高端的研磨器。更不用担心用到后来铅笔短到一只手抓不住的窘境。 最后放一个派通出的怪物:PH802八色2mm彩色自动铅笔,可以同时塞进8根2mm口径铅芯,原厂包装配备8色彩铅替芯。

最后总结一下自动铅笔最重要的一个参数——口径,以及它们对应的用途是什么,以供参考。自动铅笔的口径已经基本成为业界标准,虽然没有ISO或者DIN来进行约束,却也基本没有出现什么奇奇怪怪的口径。大致有这些:

| 口径/mm | 用途 |

|---|---|

| 0.2 | 制图 |

| 0.3/0.35 | 制图 |

| 0.4 | 较少,出现在日本,用于制图和一般书写 |

| 0.5 | 制图、一般书写 |

| 0.7 | 一般书写 |

| 0.8 | 较为少见,一般书写用 |

| 0.9/1.0 | 儿童用书写、一般书写。部分德国厂商将0.9mm也标记为1.0mm |

| 1.0 | 很罕见,只出现在1950年代的Parker自动铅笔上 |

| 1.18 | 较少见,历史比较古老,多见于收藏级的老自动铅笔,目前少数厂商仍在使用 |

| 1.3 | 儿童书写 |

| 1.4 | Faber-Castell和Lamy部分产品使用,儿童书写 |

| 2 | 绘画用Lead Holder |

| 3.15 | 绘画用大口径Lead Holder |

| 5.6 | 绘画用大口径Lead Holder |

最细的口径一般用于制图用途,如orenznero、Graph Gear等都是很经典的制图铅笔。一般书写则是集中在0.5、0.7、0.9mm三个口径上。目前国内、日本以0.5mm为最主流,不论是铅笔还是铅芯选择面都最广,而欧洲则以0.7mm为最主流,0.9mm也比较多。这和东亚文字与拉丁字母的书写特点也有关系。0.9mm、1.3mm两个通用口径一般是为儿童准备的。因为儿童刚学写字的时候字都比较大,不需要太细的口径,而儿童尚不能很好地控制下笔的力度,粗一些不易折断。最后三个大炮,一般用于绘画、标记等用途。