04

8 月

工欲善其事:墨水笔

- By IanGoo

从本文开始,我们将从固体书写介质切换到流体书写介质。

铅笔的书写介质就是一根硬邦邦的石墨棒或者色粉压制成的固体棒,直接刮擦,磨损这根固态的棒子在纸上留下痕迹。而流体书写介质则不同,通过某种高明的设计,将某种流体均匀涂抹在纸面上,待到流体干燥,纸面上的内容也就固化下来了。

根据流体介质的流动性,可以大致分成水性墨水、中性墨水、中油墨水和油性墨水,流动性从好到差。

而根据笔尖的设计,那就五花八门了。如果将广义的墨水笔定义为一切使用液体墨水的书写工具,那就太多了,有软质笔尖的毛笔、秀丽笔,以及新世纪的杂交产物科学毛笔,硬质笔尖有狭义的采用金属笔尖的墨水笔、滚珠笔、玻璃笔,当然也包括毛毡压制的毡笔,设计师极为熟悉的马克笔就属于毡笔的一类。滚珠笔是通过一个滚珠将墨水均匀转移到纸面上,而墨水笔则是透过某种固体的笔尖,笔尖负责控制墨水的流量,笔尖上方还有负责向笔尖提供墨水的供墨系统。笔尖一般采用耐磨材质制造,通过在纸面上的摩擦,将墨水转移到纸面上。

今天我们说的狭义上的墨水笔指的是金属尖墨水笔,包括两大流派——蘸水笔(药丸)和自来水笔(正奔向药丸的路上)。总之,在国内都不是很大众化的书写工具了,尤其是在刷卷子的学生当中并不太受欢迎。不过,毕竟它也是在历史上占据重要地位的工具,值得一写。

照惯例,刚开始的时候应该从现在墨水笔的老祖宗说起吧,东方的估计是毛笔西方的应该是鹅毛笔……吧?

嗯,没错,我们先说说墨水。

墨水之源

常说的“墨水”,指的是给墨水笔、玻璃笔等硬笔,以及秀丽笔、科学毛笔等新时代软笔使用的,而“墨汁”,则习惯性认为是给毛笔准备的。

其实哪有那么多讲究。任何呈现液态、具备一定流动性、干燥后可以在纸张上留下稳定有色痕迹的都可以算是墨水。

墨水的历史和轮子的历史有些相似——星散在全球各地的古代文明竟然都在互相不通声气的情况下,互相独立地发现了这一改写人类文明史的东西,并且将其人造化、标准化。

当然,这些古代墨水流传到今天的并不算太多。但是毫无疑问,其中的中国墨水——也就是墨汁,是其中最古老,同时也是至今仍在广泛使用的一种。

墨汁的出现可以一路追溯到公元前两千三百多年。相比之下石墨确实只是个小字辈。在墨汁出现之前,古人的记录方式是用刀和火——刀以篆刻,火以熔铸。人类文明最古老的文字——甲骨文、楔形文字,都是用刀或者类似刀的东西在骨板、岩石、竹木板或者泥板上刻出文字,而甲骨文之后,青铜浇铸文字也是另一种重要的文字记录方式。

不过不管怎么样,这么写字都是个力气活。而且不论是书写还是修改,都极其麻烦。于是,先贤发现了自然界中的颜料,并且将其与水混合,形成了最早的墨汁。

这里的关键,就在“自然界中的颜料”。我们都知道很多颜料怎么看怎么像矿物,回忆一下当年刷水粉的日子,那些熟悉的钛白、赭石、钴蓝,其实都是一些矿物所呈现的颜色,比如钛白,就是指的二氧化钛——目前已知性能最优越的白色颜料。

除了矿物颜料,“自然颜料”还包括从植物、动物中获取的颜料,如洋红、胭脂、藤黄、青黛等等,都是从植物当中提取的颜料。

当然,在白纸上写字,不能用白色,所谓“白纸黑字”,黑色是最好的。矿物中的黑色位数不少,其中石墨就是很著名的一类。不过用来制作墨汁的颜料一般不用石墨,而是用植物获得的颜料。

传说中最早的墨汁是将木炭磨碎和水而制成。但是在古代,研磨技术远远无法和今天相提并论。今天的碳素墨水和墨汁一样,是黑色的碳单质微粒的悬浊液,碳素墨水就是将碳粒研磨至极细制成的,可以细到不会堵塞极为精密的自来水笔的毛细管,古代完全无法达到这样的工艺水平,于是研磨木炭很快就被放弃了。人们发现了另一种天然的、非常细的小碳颗粒——烟。而其中又以松烟为上等。将松木去掉松脂,然后用火烧,烧出来的烟通过一段九曲十八弯的烟囱,便吸附在烟囱内壁,烧完后将烟囱内的烟灰铲下来,加水而成。

不过今天我们可以带着墨囊或者小瓶装的墨水满世界乱跑,古代同样没有今天密封性、便携性这么好的瓶子,携带液态墨汁极为不便。于是在公元前256年的战国末期,人们在烟灰当中加入了动物胶,将烟灰压成墨块,这就成了中国文人一用就是几千年的文房四宝之一——墨。使用的时候配合砚,加上水,稍加摩擦,就可以得到一汪浓黑的墨汁。

西方文明的墨水,最早可见于1600年前的古罗马帝国,人们使用一种名为“水绿矾”(Atramentum)的液态墨水,主要的发色剂是铁盐,如硫酸亚铁,加上植物中提取出的丹宁,形成了一种蓝黑色的墨水。和东方的墨汁不同,这类墨水的发色剂是完全可溶于水的。

不知不觉间,虽然两个文明独立发明了墨水,却也在不经意间界定了墨水的两大流派——一派采用可溶发色剂(染料)的水溶液,故称为“染料墨水”,一派采用不可溶发色剂(颜料)的悬浊液或乳浊液,称为“颜料墨水”。其中更是有一类单独拎出来,就是采用碳颗粒的颜料墨水,即碳素墨水。

时至今日,颜料墨水和染料墨水都是墨水的两大流派,可以按需选用。颜料墨水颜色浓烈,并且有相当不错的耐水性能,墨迹干透后,水湿不会让字迹模糊。碳素墨水尤其如此,极浓的黑色和超强的耐水性,以及碳单质近乎于丝毫不起反应的化学稳定性,让碳素墨水一度成为书写需要长期存档的文件的唯一选择。染料墨水不耐水,但是却对墨水笔非常友好。颜料墨水内含不溶于水的颗粒,容易将纤细的墨水笔毛细管堵死,而染料墨水则轻微得多,高透明度的彩色染料墨水,也就是彩墨,更是很多人的心头好,灌进透明的墨水笔,相当养眼。

OK,放下墨水,我们来看看笔。

大鹅:我招谁惹谁了?

时至今日,很多时候我们都会用翎笔来作为“书写”的意象。

毕竟这没办法,翎笔(Quill)在超长的一段历史时期内,都是西方世界最流行的书写工具。有多长?——从6世纪,一直到19世纪金属尖蘸水笔的发明。1300多年。相比之下,金属尖墨水笔才两百多年历史,实在是小字辈。

然而,翎笔还真就不是最古老的墨水笔。在翎笔之前,还有一种,叫做芦苇笔(Reed Pen)。那历史同样悠久——不过没能达到翎笔的高度。

芦苇笔最早见于公元前四世纪的古埃及,后来古希腊也开始使用。制造很简单——用一个尖头的芦苇杆或者竹管,在尖端劈开一个裂缝,就完事了。

芦苇笔通行了一千年左右的时间。直到欧洲人将充满知识渴求的目光不怀好意地投向了悠闲自在的大鹅。

翎笔是何时、由谁发明的,现在已经很难考证。只知道在公元6世纪就已经有使用翎笔书写的材料。最早的翎笔应该是出现在中世纪的法国或者奥地利。

中世纪的时候有一个谜语:

我妈抛弃了我

我被人捡起

却被他砍了头

他给我喝东西

于是我开始说话了

谜底就是翎笔。

翎笔使用的羽毛一般是飞禽的飞羽,也就是飞禽翅膀后最粗、最长的那些羽毛。一般来说,人们喜欢左翼的羽毛,因为左翼的羽毛自然向右弯曲,对于多数使用右手为惯用手的人来说,正好让羽梢向右弯曲,避开了视线。人们经常将翎笔说成是“鹅毛笔”,这是不太准确的。鹅毛虽然是翎笔最重要的材料,但是其他选择也为数不少。除了大鹅,天鹅的飞羽是更名贵的翎笔制作材料。在鹅毛之后,火鸡羽毛也被用于制作翎笔。

鸟类的飞羽也是分大小的。最粗最长的叫做初级飞羽,这种飞羽制成的翎笔最粗最长,受到书法家的青睐。次级飞羽与三级飞羽也足够使用。初级覆羽也有用于制作翎笔,但是就不受专业人士的待见了。至于其他的羽毛,一般不被用来制作翎笔,毽子可能是更好的归宿。

由于飞禽的羽毛是空心的,可以利用液体的表面张力来贮存一定的墨水,并且相对芦苇笔更耐磨,更重要的是,在中世纪流行的书写媒介——牛皮纸和羊皮纸上的表现远胜于芦苇笔,翎笔也就顺理成章地顺利取代了芦苇笔的地位。

不过话说回来,翎笔再怎么“耐磨”,那也只是相对于芦苇杆。和今天一用就是几十年的金属尖墨水笔相比,续航能力那是相当捉急了。不妨想一想,铅笔写钝了怎么办?削尖继续用。翎笔也是一样的。当翎笔的尖端被磨平了之后,一样需要用刀将翎笔的笔尖削尖继续用。不过好在大型飞禽的飞羽还是挺长的,不至于写几下就磨没。用于修剪翎笔的刀却一直活到了现在,在翎笔早已进博物馆的今天仍然扮演着自己的角色,这就是今天的小刀(Pen knife)。

另一种有效地手段是将翎毛进行硬化处理。首先要将羽干插进热灰,取出,用刀背压平。待冷却后重新将其修成原先的圆形。或者是将明矾溶于水,加热煮沸,将羽干浸入水中一会儿,取出晾干。

满满的化学实验既视感。

这就是中世纪文化人的状态,没有办法。翎笔就这么统治了文人书桌一千多年。

大鹅长出一口气

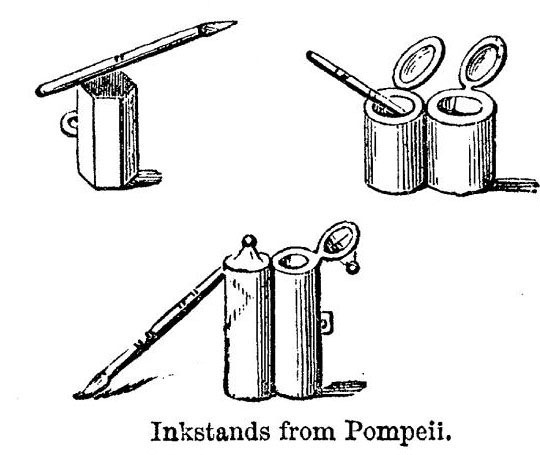

金属尖墨水笔的出现其实远早于翎笔消亡的19世纪。今天存世最古老的金属尖墨水笔可是罗马时代英国出产的(43–410年,相当于中国的东汉到魏晋南北朝时期)。中世纪和文艺复兴时期的金属墨水笔也有不少。这就显示出在当年,金属尖墨水笔和翎笔是互补使用的。

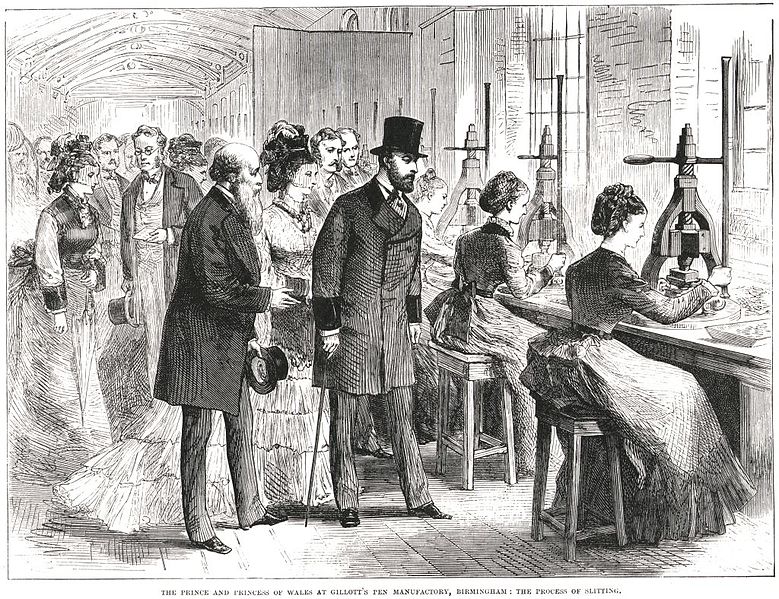

随着近代工业革命带来的金属加工工艺的大发展,金属笔尖终于做好了向翎笔最后冲锋的准备。在19世纪初期,英格兰伯明翰周边有大量制笔工匠,随着制笔工艺在互相竞争和交流之间迅速发展,免维护、使用更方便的金属尖蘸水笔在19世纪30年代彻底取代了翎笔的地位。其中最重要的事件就是1828年,Josiah Mason改良了笔尖的制造工艺,使得大批量工业化生产高质量的金属笔尖称为可能。

尽管翎笔仍然以丰富的粗细变化和极具弹性的笔尖而受到书法家的追捧,一般书写的首选工具已经在几十年间迅速变成了蘸水笔。这和今天东方古老的书写工具——毛笔何其相似。

蘸水笔的崛起和一个城市的崛起密不可分——英格兰,伯明翰。Mason改良金属笔尖制造工艺就是在这里。随着伯明翰Jewellery Quarter及其周边区域制笔业的迅速崛起,伯明翰很快成为了全球蘸水笔贸易的中心。

短短几十年间,很多家老字号厂商纷纷出现,如Joseph Gillott’s、Sir Josiah Mason、Baker & Finnemore等等。其中不少甚至存活至今。

蘸水笔的结构非常简单。它的核心是金属尖,在金属尖的中央开有一条细缝,可以利用毛细作用将墨水稳定地输送到纸张上。同时,金属尖也有一定贮存墨水的作用,类似于翎笔。

而金属尖,也就是蘸水笔的全部了。只消将笔尖固定在一支木杆上,就完事了。而木杆实在是没什么技术含量,于是很多制笔工厂只生产、销售笔尖。

蘸水笔直到20世纪50–60年代仍然在学校中广泛使用,因为它价格低廉、并且非常耐用。在那个年代,即便是在欧洲和美国,自来水笔也并不便宜。即便圆珠笔已经被发明,很多学校仍然禁止学生使用圆珠笔,因为蘸水笔用起来更复杂,带来的书写的仪式感会让学生对待书写更加认真。另外,蘸水笔的结构极其简单,对墨水的容忍度也远高于复杂的自来水笔。今天一些墨水为了追求装饰效果,会在墨水当中加入金属粉末,对于EF、F尖的自来水笔来说,这种墨水简直就是杀手一样的存在——必堵无疑,而且很多时候连洗都没法洗,轻则拆总成,重则直接报废。而蘸水笔则不必顾虑。

只是,时代已经在飞速发展,蘸水笔今天更多变成了一种文艺的装点或者特定领域的工具(时至今日画漫画仍然需要使用蘸水笔)。自来水笔迅速后来居上了。

扔掉墨水瓶!

翎笔也好,之后的蘸水笔也好,必须依靠墨水瓶才能活着,否则和咸鱼没有区别。蘸水笔除了便宜,基本没什么优势。当然,随着蘸水笔在漫画领域的一枝独秀,今天的漫画用蘸水笔已经变得高度专业化,已经有了G笔尖、圆笔尖、D笔尖等专业分类。而真正的书写用工具,已经变成了自带储墨装置的自来水笔(Fountain Pen)。

一如既往,自来水笔出现的时间,比蘸水笔消亡的时间要早得多——10世纪。什叶派穆斯林伊斯玛教派的法学家Al-Qadi al-Nu’man定制了一支“不会沾染到手或者衣服”的墨水笔。

最后到手的是一支带有储墨器的墨水笔。只是当时的机构设计还不是很完善,为了避免墨水漏出,不用的时候得倒置。

补上这一块拼图的是毛细装置。而这一装置的加入,有证据表明这又得归功于文艺复兴时期的艺术家、发明家、数学家达·芬奇。

达·芬奇的日记里记载了一张带有储墨器的书写工具的草图,并且由于采用了毛细装置,即便是笔尖冲下,也不必担心漏墨的问题,而且可以随着书写源源不断地从储墨器中吸取墨水。不过,大画家本人有没有真正制造出一支来就不好说了,毕竟达·芬奇的很多发明只停留在设计图纸的阶段。

达·芬奇的日记里记载了一张带有储墨器的书写工具的草图,并且由于采用了毛细装置,即便是笔尖冲下,也不必担心漏墨的问题,而且可以随着书写源源不断地从储墨器中吸取墨水。不过,大画家本人有没有真正制造出一支来就不好说了,毕竟达·芬奇的很多发明只停留在设计图纸的阶段。

确定了自来水笔地位的还是得等到19世纪中叶,第一个关于自来水笔的专利申请成功。由于毛细高度精密,制造工艺非常复杂,再加上人们并不清楚一个很关键的概念——大气压力在自来水笔中扮演的重要地位,很长时间内,自来水笔并不算可靠。经常出现断墨、漏墨等问题。到了19世纪,人们才想起三百年前的马德堡半球实验。于是恍然大悟。

1827年5月25日,罗马尼亚发明家Petrache Poenaru成功申请到了第一个自来水笔的专利——唯一不同的是,它的笔尖是一支鹅毛的羽干。因为当年蘸水笔都还没有完全流行开。

1828年,标志性的事件——Josiah Mason改良金属笔尖制造工艺,在将翎笔送进博物馆之余,也让自来水笔的笔尖从鹅毛切换到了金属尖。

1848年,美国发明家Azel Storrs Lyman取得“整合笔杆与笔尖”的设计专利,现代钢笔的雏形诞生,但是仍然有三大问题:第一是金属尖的耐磨性,第二是便于加工的笔杆和毛细材质,第三是不赌笔的墨水。世人并没有等太久,就在短短十年内,这些问题全部被搞定了。

现代自来水笔就此诞生——采用硬质橡胶制造笔杆,笔杆内装储墨器,内有毛细装置,一方面可以源源不断地从储墨器当中吸取墨水,另一方面在笔尖冲下的时候不会导致墨水滴落,而最后一条——金属尖的耐磨性能,也随着铱尖的运用而彻底得到了解决。而这种自来水笔的结构也便从19世纪下半叶一路用到了21世纪。

流体力学

自来水笔很大程度上依赖于一种物理现象——毛细现象。

浸润液体在细管里升高的现象和不浸润液体在细管里降低的现象,叫做毛细现象。

自来水笔设计的难点,也就在事关毛细现象的两大关键——供墨和笔尖上。

自来水笔的结构,大致可以分成这几个:

- 笔尖

- 笔杆&笔握

- 供墨系统

- 储墨装置

笔杆,不用多说,是将所有的零部件都包在一起的零部件。很久以前的笔杆是用硬橡胶制作的,因为它比当时普遍用于蘸水笔的竹木材料更稳定。后来,又有了金属、赛璐珞以及今天很常见的树脂材料。当然,贵重材料也永远不会缺席,除了常见的金、银贵金属,还有牛角、贝壳、鹿角、玳瑁等稀奇古怪的材料。

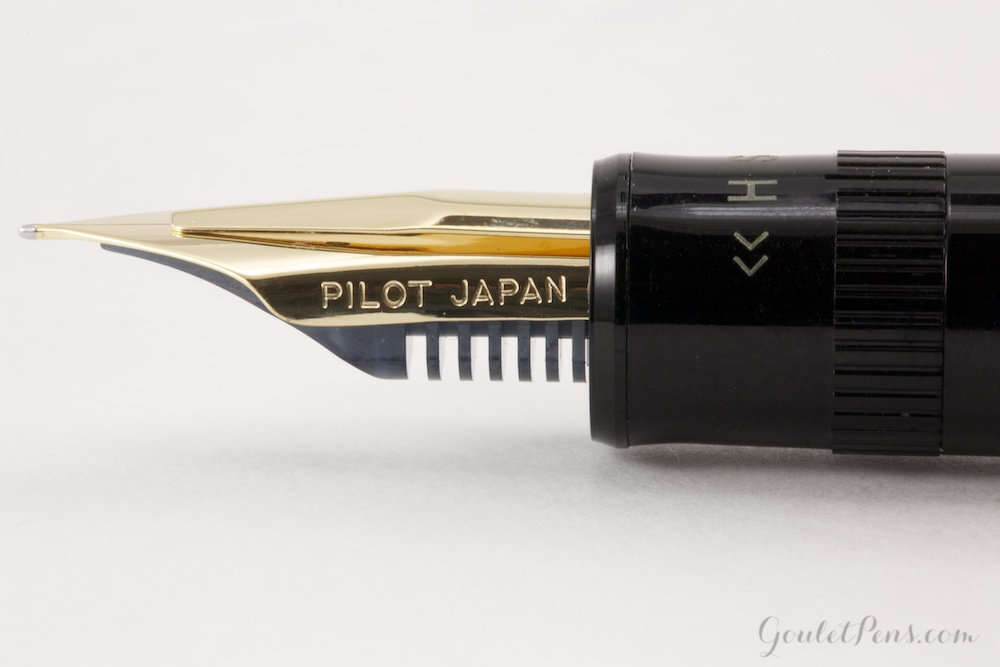

笔杆的处理也是极富多样性。如日本三大钢笔厂商——写乐(Sailor)、百乐(Pilot)和白金(Platinum)都有日本传统艺术——莳绘装饰的钢笔。

中国的英雄也有非常奢华的设计,如英雄892,采用的就是鲍鱼壳+大漆笔杆,收藏价值不菲。

对于日常使用的钢笔来说,最常见的当属金属(非贵金属)、树脂两类。其他的钢笔实在是买不起。不过比较反常识的是,树脂制造的钢笔却一般比金属杆钢笔要高一个档次。

这里还有一个非常特殊的材料——亚克力。

全透明的亚克力制造的笔杆会将整个钢笔内部的精细结构全部都展现出来。这类钢笔被称为“示范钢笔”(Demonstrator)。

笔帽——自然也是重要的组成部分。纯水性的墨水非常容易挥发,导致析出的色母堵塞笔尖。所以,需要用笔帽来阻止墨水挥发。笔帽的固定方式一般有三种:弹性簧片、螺纹和磁性吸附。前两种机械方式居多。弹性簧片多见于需要随时拔出笔帽书写的日常用低端钢笔,而螺纹则相对在中高端钢笔上出现。所以下次借用谁的钢笔发现拔不下笔帽的话,拧一下。

当然,总也有一些不太正常的厂商。没有笔帽的钢笔也是存在的。本文的脑洞部分会写到一些比较奇奇怪怪的钢笔。

在笔杆内部,就是一系列复杂的机构了。钢笔被称为“自来水笔”的一个很重要的机构就是储墨器。储墨装置堪称多种多样。

最简单粗暴的——同时也是最古老的,是笔杆上墨。

笔杆即储墨器。优势很明显:简单明了,容量巨大。但是对于笔本身却提出了一定的要求。很好理解,有些钢笔的笔杆尖端有一些开孔设计的就和笔杆上墨无缘了,如施耐德BK–406的笔杆尖端就有个小孔,应该和制造工艺相关,但是这样一来,这支很不错的透明壳钢笔是不太可能用来玩笔杆上墨了。再如很流行的Lamy Safari,两个巨大的观察窗必须哗哗漏墨水。

另外,在笔杆螺纹处需要做防水处理,需要加上密封圈,或者涂抹硅油。原厂就是笔杆上墨的设计还好办,对于一些改装成笔杆上墨的钢笔就需要小心做防水,否则会很悲剧。

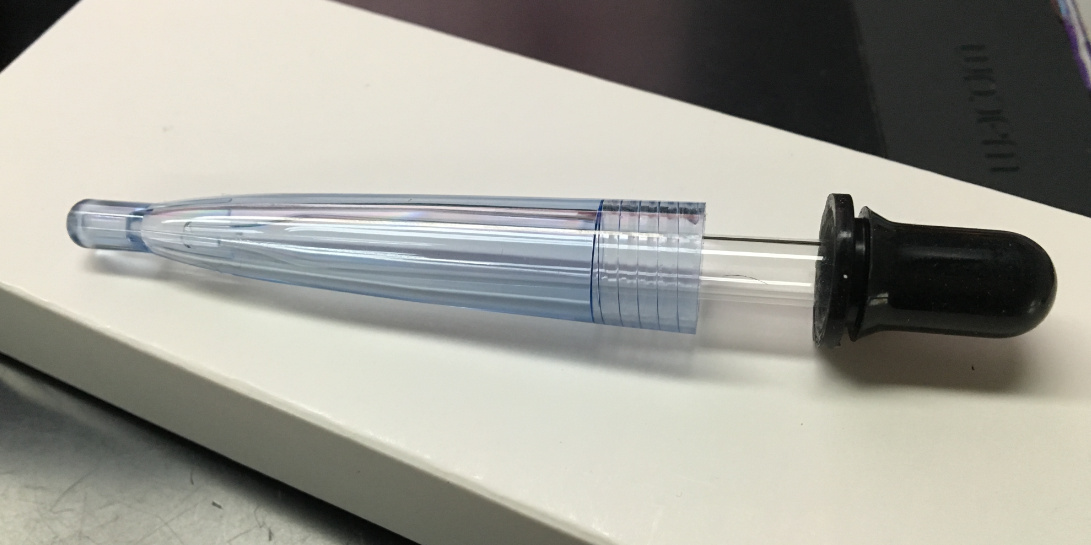

如何将墨水吸到里面去,这是另一个问题。目前主流的设计是活塞上墨系统。上面的两支透明示范钢笔均属于活塞上墨设计,活塞向上移动的时候,大气压就会将墨水压上去。

在上了一些年纪的人的记忆中,还有一种很熟悉的上墨方式——胶囊上墨。

在笔杆当中有一个具有弹性的胶囊,按下排出空气,松开手,胶囊因为弹性重新涨起,气压将墨水压入。英雄最著名的产品——英雄100将这样的上墨方式发扬光大,而英雄100的山寨对象派克51——并没有用胶囊。倒是派克的另一个经典系列Duofold曾经使用过胶囊上墨的另一种形式,不用打开笔杆就可以按动胶囊吸取墨水。

Sheaffer(犀飞利)曾经使用过一种很有意思的上墨设计,称为潜艇上墨。在上墨的时候,笔尖会伸出一根吸管,将墨水吸入。

这个貌似没啥用?其实很有用。在上墨的时候,需要将整个笔尖插入墨水当中,吸完墨水就得用纸擦,擦笔握还好办,擦笔尖真的是很头疼。而潜艇上墨则完全不用擦,直接收回吸管即可,极为方便。

当然,要论最牛X的上墨方式,其实还是那些用非笔杆上墨的钢笔改装成笔杆上墨方式的玩家采用的方法。

重申:如果不是闲的,不要轻易尝试改装笔杆上墨。

钢笔一路发展过来,绕来绕去却又发现走进了蘸水笔的老困境:不管何种上墨方式,总是离不开墨水瓶的。毕竟再有储墨器,也有写完的那一天。而墨水瓶实在是和“携带方便”四个字无缘。而屋漏偏逢连夜雨,到了20世纪60年代,曾经不起眼、没质感、充满X丝气质的书写工具——滚珠笔开始异军突起,占据了书写工具的半壁江山。而滚珠笔能够逆袭的一个重要因素就是写完了可以扔掉旧笔芯,续上一根接着写。而且笔芯的携带极为方便。

钢笔界找到了一个古老的专利文件,借鉴了滚珠笔的优势——一次性墨囊(Ink Cartridge)。

墨囊在60年代大规模商用,避免了钢笔被滚珠笔一次性灭绝的悲剧(虽然如此,钢笔却也随着滚珠笔的崛起不可避免地走向了衰落)。之所以说墨囊是一个古老的专利文件,看看专利文件的签署日期就有数了——1890年。

20世纪早期,一些厂商采用玻璃和黄铜来制造墨囊。但是这种无机材料——尤其是玻璃,想着就觉得有些心惊胆战。所以墨囊真正商用化一直要等到战后“塑料时代”的来临。最早商业化生产一次性墨囊的,是当今钢笔领域五大家之一的威迪文(Waterman)。时间在1953年,采用塑料制造。只需将装满墨水的塑料管用力顶进笔握,一根空心针就会刺进塑料管中,从里面吸取墨水,用完之后只要拔掉墨囊,换上一根新的就可以了。

完全没有将钢笔插进墨水瓶一顿吸,然后还得擦的麻烦事。

但是,这就导致了和圆珠笔芯一样的问题:标准化。任何涉及到用户可以自行拆换的零部件总会遇到这种问题,小到笔芯,中到内存条,大到汽车轮胎。而且这些玩意儿都还是实打实的利益相关,谁都明白卖耗材才是真的银子滚滚来的事情。

不出意外,墨囊也分成了几种不同的标准。

大多数欧洲厂商使用了国际标准规格。

国际标准规格墨囊有两种规范,短款为38mm长,容量0.75ml,长款72mm,容量1.5ml,凯兰蒂、辉柏嘉、都彭、万特佳、红环,以及钢笔五大家当中的万宝龙、百利金都采用国际标准规格的墨囊。当然,基于自身利益而坚持采用自有标准的也不在少数,日本三大家——写乐、百乐和白金,欧洲的Lamy、北美的Cross,乃至五大家当中的犀飞利、威迪文、派克均采用自有规格的墨囊。

自打墨囊普及之后,墨囊很快变成了不少人的首选。可以理解,谁都怕麻烦。但是墨囊的缺点也是很明显的——贵。

这笔经济账谁都会算。日本白金的墨水算是贵的了。一瓶30cc的ink–400染料墨水售价50元(真的……很黑,百乐30ml染料墨水才30不到),但是和同品牌的墨囊相比那简直是白菜价良心大放送。

两支装的白金SNP–100A墨囊售价7元,一支墨囊的容量大约在1ml,大致算个单价,ink–400瓶装墨水的单价是1666元/L,而墨囊则高达3500元/L,而这两者的墨水,那是一样一样的,就是换了个灌装方法(虽然我也承认墨囊的制造成本比灌一玻璃瓶高就是了)。

对于我等穷鬼来说,被资本家这么薅羊毛肯定无法接受。怎么办?

上墨器(Converter)拯救穷鬼。

上墨器其实和前面说的那一套一套的上墨系统原理一样,无非就是利用气压。但是上墨器则是和同规格的墨囊采用了一样的接口,可以插在使用相同规格墨囊的钢笔上。

一般来说,买钢笔都会附赠一个上墨器。但是例外总是有的。嗯,又是白金。上墨器得单买还不便宜。

黑……真黑……但是看在#3776 Century极高的颜值和极为出众的草民级14K金尖的面子上只能打落门牙往肚子里吞。

供墨系统一般是藏在笔握里面的,是一整套非常精密的毛细和鳍片系统,毛细作用可以在任何角度上书写均可以为笔尖提供源源不断的墨水,而鳍片则可以贮存大量随时可以调用的墨水,不论写得有多快,都能保证流量管够。同时,供墨系统还负责将笔尖通气孔吸进的空气交换到储墨器,保证内外气压差的一致性,防止断墨或者漏墨。

而一支钢笔的灵魂,则全在笔尖。

可以说,买一支钢笔,90%就在买这个笔尖。

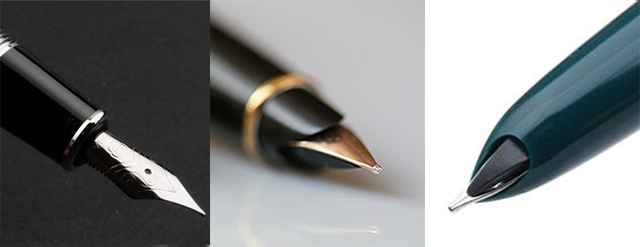

从设计来看,钢笔的笔尖可以分成明尖、半明尖和暗尖三大类。

明尖,指的是整个笔尖都露在外边。这样的钢笔很多,上至万宝龙下至国产金豪,都有这样的设计。暗尖则是多数笔尖都藏在笔握里面典型代表就是派克51,以及派克51的仿制品——英雄100,半明尖则是介于两者之间。

对于同样材质的笔尖来说,明尖的笔尖写感最为软弹,变化更为丰富,而暗尖则偏硬,变化相对小一些。

笔尖的材质主要可以分成两种——钢和金。不锈钢尖的钢笔多见于低端钢笔,由于不锈钢的硬度比较高,写起来很硬,即便是明尖,弹性也很有限。

需要注意的是,有一些笔尖看起来确是明晃晃的金色,实际上却并不是真正的金尖,而是不锈钢镀金。

更高端的钢笔则会使用金尖。和首饰一样,钢笔的金尖也有K数。价格比较平易近人的入门级金笔采用的都是12K或者14K金尖。而更高端的则会使用18K金尖和21K金尖。写乐的高端招牌长刀研就多使用21K金尖。

金尖由于材质比不锈钢软得多,在书写的时候也会有更丰富的弹性变化。部分书法用钢笔甚至采用了双层乃至三层的笔尖,笔尖的变化更为丰富,更容易写出笔锋。

不论是不锈钢还是黄金,其实都是偏软的。不锈钢的莫氏硬度为5.5,黄金则不足3,这两种材料都是相当不耐磨的。所以,要成为一支钢笔的笔尖,还需要在笔尖上采用一种特别的材料,就是在笔尖的那一点——铱粒。

之所以称之为“铱粒”,确实是因为很长时间内,钢笔的笔尖尖端就是用铱来制造的。

铱,第77号元素,化学性质极为稳定,是耐腐蚀性最强的金属——得制成海绵状尽量增大接触面积,才能在加热的情况下缓慢溶解于王水。对,王水,那个可以秒杀黄金的王水。而它的莫氏硬度高达6.5,比钠钙玻璃还硬,用它来制造笔尖再合适不过。

只是今天的“铱粒”,往往不再使用铱。因为纯铱有一个致命的毛病——焊接性能不行。要将这一小块金属焊接到不锈钢或者K金笔尖上并不容易,所以今天的铱粒多数使用的是由铱加上锇、钌、铂等材料(或者不含铱)制成的耐磨、耐腐蚀的合金材料制成。不过传统上不管它含不含铱,都叫“铱粒”了。一般来说500向上的价格可以买到正经含铱的金尖笔,500向下的话,多数“铱粒”实际上是镍铬合金。当然,还有更坑的,有一些厂商实在是……有一些笔尖是一体成型不锈钢。这就是说,笔尖那最关键的、和纸张接触的那部分“铱粒”,是相当不耐磨的不锈钢。对于这样的钢笔,请喷而远之,切记,切记。

笔尖的另一个重要参数就是书写宽度。和滚珠笔的0.38mm、0.5mm、0.7mm这样的标记不一样,钢笔的笔尖只能很粗略地标记成EF、F、M、B、2B、3B等宽度,所以看到哪家卖钢笔的说自己的钢笔是“0.5”或者“0.7”的,可以暗自笑一下。这是因为钢笔的笔尖随着书写力度的不一样,笔尖的宽度是可变的。因为钢笔相对于滚珠笔最大的特色就是笔尖的弹性。钢笔的笔锋也就是从这里出来的。

除了常规的宽度,还有一些特殊的笔尖,如SF(细软尖)、S(软尖)、OB(平尖)等等,软尖尤为软弹,没有那么一点硬笔书法的功底还真的驾驭不了。平尖则是常用于英文书法。

但是——这点很坑,钢笔各个不同的品牌之间,粗细是对不上号的。威迪文的F尖可能比写乐的M尖写出来的还粗。笔尖的弹性也有相当大的差别,白金PNB–10000的14K金尖写感之硬甚至能让人想起钢尖,但是那种弹性又是钢尖无法做到的。更有一些厂商有很特别的笔尖,如白金UEF超细尖,写起来颇似刻刀。

最后,钢笔是需要磨合的。尤其是日本产的钢笔,因为东亚文字的书写特点,往往打磨得比较……糙?刻意地留下了一些棱角,随着书写带来的磨损,让笔尖的形状变得更契合持有者的书写习惯。相比之下,欧洲出产的钢笔则打磨得更为圆滑,这也是和拉丁文字的书写习惯相关。

与自动铅笔、铅笔、滚珠笔相比,钢笔也相当挑纸。因为钢笔是金属面与纸张直接接触摩擦,仅靠黏度一般的墨水进行润滑,纸张的质量对钢笔的写感有非常直接的联系。质量较为糟糕的纸张不仅写感非常差劲,更会加剧铱粒的磨损。建议要用钢笔——尤其是好钢笔的话,还是在质量比较好的纸上书写。

脑洞不能少

相较于自动铅笔,钢笔大概算比较严肃的书写工具了吧?

嗯,“大概”。

但凡用笔的,都知道笔帽设计是个双刃剑。以设计师比较熟悉的圆珠笔来说,用笔帽的圆珠笔往往结构简单、价格便宜,而且由于没有太多移动部件,下笔极为稳定。但是,丢笔帽简直是家常便饭。我手头就有一把笔帽已经不翼而飞的圆珠笔。还好都是一块多一支的Bic和Schneider,丢了也不心疼。要是让我丢一个Kaweco AL Sport的笔帽,那真的得心疼死。

钢笔就面临这样的窘境。离开了笔帽就活不了——墨水干掉或者漏得满兜都是,想想就觉得惨不忍睹。

于是,日系三雄之一的百乐开始动脑子了,要不学学按键式的圆珠笔,搞个没笔帽的钢笔?

1963年,百乐(Pilot)推出了一支非常独特的钢笔C–600MW,只要旋转笔身,就能让笔尖露出笔杆。彻底抛弃了笔帽。不过,当时这支钢笔定价高达6000日元——注意这时候广场协定还没签,这个价格那是相当高昂了。

C–600MW也就奠定了今天的Capless系列钢笔的基础。包括非常特别的笔夹冲下的设计。

正常的按键式的笔,都是将按钮放在笔夹上面的,偏偏Capless不走寻常路,将按钮放在另一头,书写端反倒是从笔夹顶上冒出来的,也是很奇葩的思路。

下一类脑洞,那就是彻彻底底的炫技了。

前面说了,钢笔的笔尖设计会导致不同的写感,要么偏软要么偏硬。有没有可能让写感变成可调节的?

20世纪30年代,永锋(Eversharp)做出了尝试——Doric可调笔尖钢笔。

在这支钢笔的笔尖上有一个小小的滑块,滑块实际上是控制着笔尖开缝的长短,通过调节滑块,就可以让笔尖的软弹程度在十级范围内调整。

1979年,又是百乐,也开始挑战可调金属尖。他们推出了Justus系列钢笔。

Justus将调节机构移到了笔握内部,透过笔握尖端一个调节环来调节笔尖上一个金属滑块的长度,从而实现调整笔尖开缝长度、调节笔尖硬度的目的。

但是,Justus的成本过于高昂,仅仅一年之后,Justus就被迫停产。不过,在几十年后,百乐又让这个名字复活了,重新生产了Justus 95。

设计师与钢笔

使用钢笔画图的设计师并不算很多。这主要是因为钢笔虽然有笔锋的变化,但是仍然只能停留在文字这个尺寸上,放大到一张图的尺寸上,笔迹的粗细变化基本可以忽略不计。于是,不论下笔轻重,笔迹基本都是恒定的。

这就导致钢笔画出来的图面缺乏层次感。在速写领域这还好说,设计草图那是需要一边构思一边调整的,在这个角度上,钢笔——以及一切墨水流动性太好的水性笔,都不是太好用。

当然,若你是一笔定江山的巨神,全当我没说……奥迪内饰就有这么一位,手握一管中性笔,一笔到位线条精准。可望而不可即也。

我等草民,还是老老实实铅笔或者圆珠笔这类比较容易控制的来吧。