06

8 月

工欲善其事:滚珠笔

- By IanGoo

从广义上说,滚珠笔也是”墨水笔”的一种。它仍然是一种采用某种结构将流体或者半流体的墨水均匀涂布在纸张上的书写工具。

只是传统的蘸水笔和钢笔采用的是运用毛细原理的金属笔尖,而滚珠笔则采用的是更加复杂的一套机构——滚珠。

但是根据油墨的种类,滚珠笔其实也分成两大派别——Rollerball Pen和Ballpoint Pen。前者采用的是水性或者中性油墨,也就是我们常说的”水性笔”和”中性笔”,而后者则采用的是油性油墨,就是我们常说的”圆珠笔”。

不过,不管是中性笔水性笔还是圆珠笔,基本原理都是一样的——通过一个球形的滚珠,一面接触墨水一面接触纸张,通过滚珠的滚动不断地将墨水转移到纸张上。

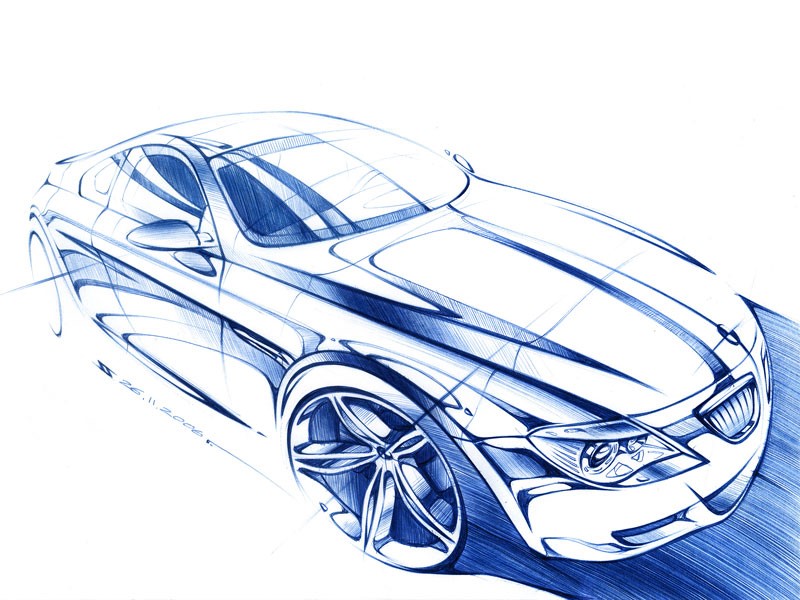

如今,滚珠笔已经取代了蘸水笔和钢笔,成为全球最受欢迎的书写工具,光每天的产销量就高达数百万支,并且——成功影响到了设计与艺术界。滚珠笔如今是广受设计师欢迎的一种绘画工具。

又是一个古老的发明

和自来水笔一样,滚珠笔的历史也颇为久远,早在自来水笔还未大规模普及的19世纪末,滚珠笔的概念就已经出现了。

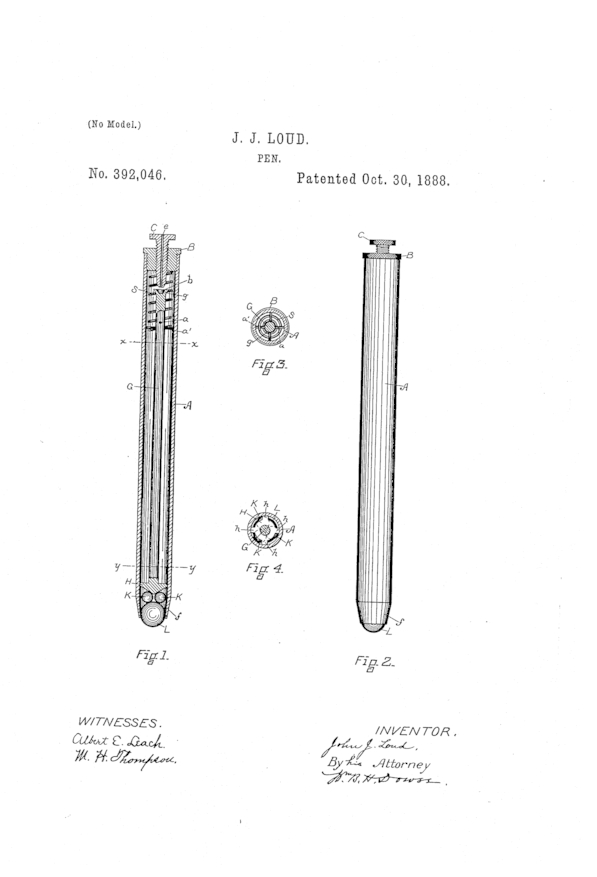

第一个关于滚珠笔的专利是在1888年10月31日签署的,专利号US#392046,专利持有人是美国人John J. Loud。Loud原本在哈佛读法学,毕业后顺利当上了一名律师。结果,他就跑偏到了当地的教堂去当义工,业余时间搞搞发明。结果一不小心就成了滚珠笔之父。

Loud最初的想法是向制造一种可以在粗糙表面上——如织物、木头等表面书写的工具。这类表面是金属尖墨水笔绝对应付不过来的。Loud想到了一个很基本的物理原理——滚动摩擦力vs滑动摩擦力。

金属笔尖在表面书写的时候,需要克服的是滑动摩擦力,而学过初中物理的都知道同样的材料和正压力下滑动摩擦力比滚动摩擦力大不少。钢笔独特的书写韵味也和这种滑动摩擦力密不可分,但是在粗糙表面上,这种滑动摩擦力就会让笔尖寸步难行。那么,加入将这种滑动摩擦力转变为滚动摩擦力呢?

Loud的想法就是这样的。并且成功取得了滚珠笔的专利。

当然,从专利图不难看出来,这个滚珠的口径……那不是一般地大。确实书写相当顺畅,在各种木头、麻布包上如履平地。而这也确实是Loud发明滚珠笔的初衷——造福广大在码头、农场工作的劳苦大众。但是Loud却并没有考虑到将其用于一般书写,太明显了,这种尺寸的滚珠都快可以抠出来给小孩当弹珠玩,写出来的笔迹粗的吓人。于是,这项专利的商业前途一直被埋没,而且也埋没得太久了点——直到Loud的专利过期,都没有像样的书写用滚珠笔被生产出来。

Loud倒也算生活幸福美满,娶妻生子(8个),在马萨诸塞州平静地活到1916年(71岁)。他并没有看到滚珠笔今天成为文具界的扛把子。

除了笔迹的问题,早期的这类滚珠笔还有各种各样的问题。Loud发明的滚珠笔仍然采用的是和钢笔一样的液态墨水,流动性很好……有点太好了。被楼上漏水泡过地板的都知道我下面会说什么——只要有道缝,墨水就会往外漏,而当时的机械加工水平也实在是抱歉了些,滚珠和套筒之间的密合经常不是很均匀。加上当时使用的材料制造的滚珠并不算耐磨,会随着使用而磨损,尺寸有所变小,缝会越来越大。于是漏墨、不均匀、飞白那是家常便饭。 直到30年代。一位匈牙利报社编辑Laszlo Biro终于受不了了。作为报社编辑,每天都会有大量的书写工作。用钢笔的人也都知道,上墨水是一件比较麻烦的事情——至于墨囊,30年代还很不普及。再加上还得收拾擦墨水的纸,想想就觉得脑袋大。而更让Biro光火的是当年钢笔的老毛病——漏墨,而且一漏就是一片,手一抹那相当难看。

Biro发现报社印制的报纸上的油墨似乎很有些意思,与墨水相比,印刷报纸用的油墨干燥速度快得多。于是,他想要制造一种笔,使用同样的油墨,这样就能让写出的笔迹迅速干燥。在自家兄弟、化学家Gyorgy的帮助下,Biro开发了一种全新的油墨配方,可以用于滚珠笔。

Biro的配方有两个非常重要的特性,也是今天圆珠笔、滚珠笔油墨必备的技能——第一,保证油墨接触纸张后迅速干燥;第二,保证油墨在被滚珠送出之前不会干燥。这就厉害了,厉害了自然是要申请专利的。Laszlo Biro在1938年6月15日获得了英国专利局颁发的专利。 1941年,Biro兄弟遇到了自己的好友Juan Jorge Meyne。Meyne刚刚逃离纳粹德国,他们联手在阿根廷成立了Biro Pens of Argentina公司,并且在1943年重新申请了专利。他们的圆珠笔在阿根廷以Birome品牌销售。强大的是,这个品牌的圆珠笔至今都还存在,在阿根廷仍然有颇高的知名度。更强大的是,至今”圆珠笔”在英语里都可以说成”Biro”。

随后,Biro得到了英国政府的授权,为皇家空军生产圆珠笔——为什么皇家空军需要这种圆珠笔呢?在高空中,钢笔很容易因为气压不平衡而出现漏墨,至今这种风险都存在。而圆珠笔则不存在这种问题。开放的笔芯内外气压是平衡的。

归于平凡

随着皇家空军征战的圆珠笔获得了一致认可,从最开始Loud发明的”标记工具”,经过Biro的改进,变成了相当趁手的书写工具。于是,这一领域内开始变得拥挤起来。

在阿根廷,Biro的市场份额开始萎缩。不过,阿根廷的市场并不算大,战后最大的市场当然是在美国。1945年,永锋——还记得发明自动铅笔的那个Eversharp吧?就是他们,与Eberhard Faber Co共同购入了Birome圆珠笔的专利,将圆珠笔引入美国市场。与此同时,美国企业家Milton Reynolds来到了阿根廷,试过了当地的Birome圆珠笔之后,立即意识到了这种书写工具的前途不可限量。他在当地买了几只Birome圆珠笔,带回了美国。 在美国,Milton Reynolds成立了Reynolds国际制笔公司,计划生产这种圆珠笔。不过,精明的商人Reynolds并不计划购买Biro的专利,他在圆珠笔的设计上做出了足够多的改动,这样就绕过了Biro的专利限制,并且Reynolds成功取得了美国专利局颁发的专利许可。

Gimbels,在当年是全美国乃至全球最知名的百货公司,成立于1887年,是一家不折不扣的老字号。1945年10月29日,Reynolds的圆珠笔”Rocket”在Gimbels纽约的旗舰店发布。当时的售价是一支12.5美元,按购买力计算相当于今天的166美元,约合人民币1000元。Reynolds Rocket成为历史上第一支在商业上取得成功的圆珠笔。

依稀记得董大妈当年一句豪言壮语”我们在2015年底前,制造出便宜外国产品一半的圆珠笔滚珠生产设备!”,结果后来……就没有后来了(2017年都快过完了喂——这都2019年了喂)。圆珠笔这玩意儿,看似不起眼——确实真的不起眼。圆珠笔可以便宜到令人发指的地步。今天一支钢笔随随便便就能卖出三位数的价格,万宝龙之流更是轻松五位数、六位数;自动铅笔在国内不受待见,但是价格也不见便宜,自动铅笔第一大国日本出产的最便宜也得5块多。而一支施耐德505F圆珠笔,在人工死贵的德国生产,完事打包、上集装箱、各种报关,漂洋过海来到中国,售价1.5元,大可以整盒买随便用用一支丢一支没用完搞丢了一点都不心疼,这是何等的国际主义精神?

那是因为,那边制造圆珠笔,基本不用人工……完全机械化流水线操作,就一台设备,一头喂进去原材料(钢、塑料颗粒、油墨等等),另一头就吐出来圆珠笔,连笔帽都是替你盖好的。就这么制造出来的505,我用过好几支,质量极为稳定,非常优秀的Workhorse。不起眼的圆珠笔背后,是强大的工业基础的体现。

时间回到70年前,这个嘛……哪怕是美国,机械加工也是比较抱歉的。尽管油墨已经得到改良,加工却一直上不去。滚珠和套筒配合过松,或者油墨流动性太强,会导致漏墨,配合过紧,或者油墨过于粘稠,会导致无法出墨。而早年用过国产地摊级圆珠笔的都知道写起来是什么感觉——写几笔转个方向再下笔,纸上就是一摊油墨。写着写着又会偶尔仿佛东汉蔡邕附体——想多了,不是字突然脱胎换骨地好看了,而是笔迹开始出现分叉(飞白),然后——断片了。

当年卖12.5美元的圆珠笔,大致也是这个德行。1946年,圆珠笔热潮在美国达到高峰,派克、威迪文、永锋纷纷扩大圆珠笔的产能,派克的Jotter圆珠笔就是在1954年面世的,随后,由于市场上圆珠笔的大量泛滥,而它们的书写素质又实在是拼不过钢笔,圆珠笔的销量开始大幅下挫。到了60年代,Reynolds的公司直接关门大吉,派克、威迪文由于仍然保留有钢笔的产品线,收到的冲击并不算大。永锋则元气大伤,将圆珠笔生产线卖给了派克,不久后这个在美国发明自动铅笔的公司就关门大吉了。Milton Reynolds将Reynolds国际制笔公司拆分出售。时至今日,法国一家公司仍然持有Reynolds的商标权,并且仍然在生产、销售Reynolds品牌的圆珠笔——当然,Milton Reynolds的名头是”企业家”,关掉一家公司对他个人的财富影响并不大。他找到了新的生财之道——1960年FDA批准的口服避孕药。 这次圆珠笔在美国市场的热潮与衰退,史称”圆珠笔战争”。除了派克这样的多产品线巨头,还有一家公司存活至今。Marcel Bich也是在这场圆珠笔战争中在美国推出圆珠笔的众多商人之一。不过,和派克、Reynolds不一样,Bich走的是平价路线。尽管在60年代,Bich的制笔公司也经历了不小的挫折,但是毕竟平价产品销量有基础,Bich的公司活到了现在。Bich将自己的公司简化了一下,叫BIC。

至今,BIC都是举足轻重的圆珠笔厂商之一,生产出来的圆珠笔价廉物美,也是不少主机厂的Design Studio的采购商品——如Aston Martin。而当年BIC在1950年12月投放的廉价型圆珠笔就是著名的BIC Cristal,与12.5美元的Reynolds Rocket相比,这支便宜到地下室的圆珠笔售价仅为29美分,但是就是这样一支平凡得不能再平凡的圆珠笔,却被纽约现代艺术博物馆(MoMA)永久收藏。

BIC Cristal自1950年生产至今,堪称全球一次性圆珠笔的典范。它那极为类似传统六角木质铅笔的造型设计也不乏追随者(尤其是在日本),其中有一些采用了可更换替芯的设计,如著名的三菱SA-S、百乐BP-S。但是无一能与BIC Cristal相抗衡。2006年,BIC Cristal以一千亿支的惊人产量,成为人类历史上最畅销的圆珠笔。如今又是十余年过去,以BIC Cristal的生产速度,这个数字仍然在迅速增加中。

BIC Cristal的伟大之处就是它奠定了圆珠笔这一书写工具的地位——它没有钢笔半点的”历史沉淀”或者仪式感,没有自动铅笔充满机械质感的按键手感,但是它同样没有伺候钢笔的烦神,笔迹不会像自动铅笔那样不牢靠,圆珠笔——天生就是为了快节奏时代的快速书写而生的。写光了?换根笔芯,或者更干脆直接扔了换支新的。它是100%的工具,只为书写,不带任何”身份光环”或者把玩的功能。包括水性笔和中性笔在内的滚珠笔家族,是除了铅笔之外为数不多的可以整支抛弃换新而毫不心疼的书写工具——而它完全不存在铅笔需要削的麻烦。

圆珠笔一统天下的时代来了。

前文说过,在很长时间内,直到二战结束之后,不少学校仍然要求学生使用蘸水笔。而到了1965年,法国教育部允许学校使用BIC Cristal圆珠笔。圆珠笔开始走入千家万户,开始迅速侵蚀钢笔的市场。

亚洲风格

时至今日,在欧洲和北美为代表的拉丁文字书写地区,圆珠笔占据了绝对的统治地位。前面说到的那个充满国际主义精神的施耐德505,就是德国制造。

但是,在东亚,情况则完全不一样。在这里,另一种滚珠笔占据着绝对的统治地位——水基滚珠笔。包括中性笔和水性笔。 水性笔、中性笔和圆珠笔的笔尖结构极为相似,区别就在于使用的墨水不一样。

水性笔的墨水和钢笔的墨水基本类似。流动性最强。上图的三菱UB-150应该不少人都用过,透过观墨窗就能看到里面自由流动的墨水。也正因为这种墨水的流动性很强,所以在UB-150的笔握里面可以看到和钢笔很类似的供墨机构。顺便说一下,三菱UB-150其实早就该停产,并且让位给后续的UB-155和UB-177了。但是因为UB-150的产品力过于惊人(墨量巨大、质量稳定、价格便宜,还耐水),在中国的拥趸实在太多(山寨货也满天飞),三菱也只能屈服于中国市场的淫威,专门留了生产线生产UB-150销往中国市场。

中性笔,不光在国内——事实上在整个东亚地区都是最流行的书写工具,没有之一。中性笔的油墨被称为”Gel Ink”,所谓的”Gel”,要感觉它是个什么手感,可以去卫生间开瓶洗发露打开。有点类似。其实和圆珠笔油墨有一些类似但是更稀一些。不过,它实际上和圆珠笔有着本质上的不同——中性笔仍然是水基的。

不似多数水性笔采用的是密封式储墨仓,中性笔的笔芯顶端和圆珠笔一样都是开放式的。所以一般情况下会在墨水的顶端注入一小段油封,防止墨水蒸发。笔芯上部那一小段透明或者发黄的就是油封。

顺便说一下,UM-151大概是国内被山寨地最多的中性笔,没有之一。真彩、晨光、白雪这几大家都有”借鉴”了UM-151的产品。

而油性笔——或者说圆珠笔,前面已经介绍了很多了。由于油墨是油性的,不易挥发,所以在顶端并没有中性笔那样的油封。

东亚地区水基滚珠笔全面压过油性笔的现象其实很有趣。有一种看起来比较靠谱的解释,就是书写内容的不同。

东亚主流文字——汉字、日文、谚文,有颇多硬折角,最多的横、竖笔画导致了书写方向绝大多数是向右和向下,而拉丁字母则更多的是圆弧,各种方向都有。这就注定了拉丁字母对笔尖的顺滑程度要求高于东亚文字,这正是油性笔的优势。而东亚文字长时间向右向下的笔划方向会导致流动性不佳的油墨堆积在滚珠的左上方,这样一笔写出勾的笔划的时候,纸上就会留下一摊油墨。水性笔和中性笔则较少出现这样的毛病。同时,拉丁字母的结构较为简单,笔划可以更粗,而更粗的笔芯顺化程度又更上一层楼,于是不难发现施耐德或者BIC制造的圆珠笔基本上都是0.7mm起步,而东亚文字的结构远比拉丁字母复杂,需要更细的笔尖,一些日本厂商甚至造出了0.2mm滚珠的中性笔,这对于欧洲书写习惯来说是难以想象的。

当然,随着技术的进步,一些新的油墨类型也开始出现。并且开始解决一些很实际的问题。

东亚地区的文字结构复杂,常常需要使用水基墨水+超细滚珠,但是这会带来一些问题,主要是书写的阻力比圆珠笔大得多。小滚珠滚动起来阻力大,水基墨水的润滑性能又不及油性油墨。

为了解决这一问题,一类新的墨水开始出现——这就是流动性介于中性笔和油性圆珠笔之间的中油笔。 中油笔采用的仍然是油性油墨,但是通过某种处理方式将其稀释,如三菱的SXR就是采用的水基容积与油性油墨混合乳化,制成一种流动性介于油性油墨和中性墨水之间的墨水。

中油笔很好地结合了油性笔与中性笔的优点。它不会像油性笔那样起笔有一定的阻滞感,也不会出现油墨堆积,同时,较强的流动性让它不会像圆珠笔那样容易出现断墨和飞白。同时,又比中性笔更加顺滑。

要说缺点,就是贵了。G2欧规的笔芯,圆珠笔和中性笔的价格都不超过10元(Schmidt和Schneider的德国产笔芯),而同为德国进口的Schmidt easy FLOW 9000则卖到了20元,其书写距离也比油性笔短得多。

设计师与滚珠笔

墨水笔不是一般设计师能驾驭得了的。但是,滚珠笔却是设计师当中非常受欢迎的一种画图工具——特别的,是圆珠笔。中性笔、水性笔和中油笔并不流行。 但是滚珠笔

首先,当然就是表现力,这是最基础的。

在第一篇《工欲善其事》当中,就提到了设计师选择绘画工具的时候的一个要求——就一支笔,能够画出尽可能多的笔迹韵律,浓淡变化和粗细变化丰富。彩铅是最符合这一要求的,而次之就是圆珠笔。下笔较轻的时候,油墨在纸张上更类似于虚线,非常细,而且色彩很淡,力度加重后,笔迹变粗而且加重,在一个很宽泛的区间内可以自由控制。这对于设计师来说是一个相当趁手的特点。

而与彩铅相比,圆珠笔的便利性更是无与伦比。众所周知,彩铅有一个离不开的好基友——铅笔刀。而且普遍比较懒的设计师(大雾)更喜欢用电动铅笔刀。问题是,铅笔刀携带起来并不是那么方便。

众所周知,设计师开会永远有一个恶习——会议笔记上永远都是“图文并茂”,文字一看,嗯会议笔记。再一看图,才不是会议笔记的插图,全是随手涂的一些草图。一边开会一边乱涂——告诉我这不是我一个人的毛病。而开会的时候,拿出一坨电动铅笔刀一阵“ZZZZZZZZ……”,这个也有点太嚣张了。

而圆珠笔则完全不必携带什么特别的东西,真正做到了便携性Max,也不用考虑清理铅笔刀之类的问题,用完了直接扔或者换笔芯就行。再配上一个小的口袋本,不管走到哪儿都能随时随地乱涂乱画。

另外,滚珠的均一性比铅笔芯好得多。铅笔芯的尖端被磨成钻石状的切面之后,下笔时笔尖上的棱线有时候会让线条有些许的抖索,而圆珠笔完全不存在这个问题,不管往什么方向画,手感都是基本一致的。

最后,圆珠笔也是可以选择一个高逼格、手感佳的笔杆搭配替芯来使用,而不必像铅笔那样,不管多贵的铅笔,只要是拿来用的,最后都逃不出被磨秃丢进垃圾桶的宿命。

在替芯的选择上,圆珠笔已经有了相当完善的标准——当然和钢笔墨囊一样,自有规格不在少数。 首先说最常见的塑胶管替芯。典型代表:三菱SA-S和与之配套的三菱SA-7N替芯。

SA-S是师从Bic Cristal的一支圆珠笔,很有些历史了。但是有几处极好的改进。首先是将笔嘴从塑料改成了金属。这大大优化了圆珠笔的配重,手感比轻飘飘的Bic好太多。另外就是采用了可更换替芯的设计。虽然SA-S才两块钱一支其实大可以像Bic那样做成一次性的,但是不管怎么样,可换替芯设计还是在一定程度上降低了使用成本。

(我才不会告诉你这笔买下来是两块钱一支笔芯也差不多是两块钱一支呢)。

(而且我更不会告诉你SA-S那透明大塑料杆子用完一根笔芯就已经是饱经沧桑了)。

(所以我才不会告诉你SA-S其实最佳用法就是整盒买当一次性的用呢)。

SA-S的结构极为简单,笔芯一头顶在笔尾,一头卡在笔嘴当中,用笔帽保护——嗯,丢笔帽的日常又开始了。尤其这两块一支的笔,谁都不会上心的。

另一种与之类似的塑胶管替芯,典型代表是三菱SN-101,以及与之配套的SA-5CN替芯。

它采用了更为省心的按键式设计。和SA-7N相比,SA-5CN在笔芯下部有两个突起,可以卡住弹簧。原理仍然是通过笔芯的顶端顶住笔尾的按键机构。

最理想的状态下,当然是笔配上原装的笔芯。但是,总有一些特殊的时候需要换别的笔芯,而这种设计对长度非常敏感,如果长度不合适,可能会出现装不进去或者笔尖无法露出。这时候就需要用小刀或者小纸团来截短或者补齐误差的长度。

不过这终究不是最好的解决方案。

最理想的状态,就是有一个多个厂商通用的标准,只要符合这样的标准,就可以让笔杆和笔芯随意搭配,完美适配。

这个理想并非不现实。事实上,在圆珠笔上,标准的执行力度比钢笔墨囊那可大得多了。

涉及圆珠笔的标准主要有ISO12757/DIN53952,不过,这不是外形标准,而是“书记墨水”的国际标准,即满足抗光性、抗水性和抗化学药品性能的要求。DIN标准界定了墨水的WS性能,按照从低到高有WS1到WS10。WS9和WS10是“不褪色”和“绝对不褪色”,当然这在现实世界不可能。最佳的性能是WS8,而为了达到ISO和DIN的“书记墨水”认证,墨水必须达到WS6以上。

一般说来,圆珠笔与碳素墨水相比,并不太适合用于档案记录。因为圆珠笔墨水褪色情况比碳素墨水严重得多。不过仍然有取得了书记墨水认证的圆珠笔存在。 ISO12757和DIN53952主要是针对墨水和油墨,而事关消费者搭配笔杆和笔芯的,则是笔芯的外观标准。如G1、G2、A3、D1等规格。

A3国内不是很常见的标准替芯规格,D1略多一些,但是如上图所说,D1更多用于袖珍型的小型笔,如Kaweco Sport。但是尺寸很小的D1墨水容量小,价格还不低,性价比实在不算高。最常见的、选择最多的,是上图中的G2标准。

G2标准替芯的选择面极为广泛。从Schneider、Parker、Schmidt、Premec这样的进口货,到Kaco、宝克这样的国产品牌,乃至一些无标的杂牌货都能买到。而且G2还能通吃按键式和笔帽式两种设计,采用G2标准的圆珠笔也是满天飞。从价格高高在上的百利金帝王(3000元级),到采用旋出式笔帽设计的Kaweco AL Sport系列(600元级),到平易近人一些的红环RapidPro、派克Jotter(150元级),再到白菜价级别的红环Tikky、英雄100,乃至三无杂牌货,笔帽和按键式都有,如果愿意,还可以选择颇有些年头的80年代Colibri玩一把复古情调。里面的笔芯不好使了大可以随意换刚出厂的新笔芯。

选择一个趁手的笔杆,然后再搭配符合G2标准的笔杆,相当爽利。其中——我是首次在这个系列里推荐——我很喜欢的是蜻蜓的Zoom 505系列。 么错,就是那个在自动铅笔一篇里出现过的Zoom 505。

蜻蜓Zoom 505其实是一个很有历史的产品线,而且类型众多,有钢笔、自动铅笔(0.5-0.9mm口径)、圆珠笔和签字笔可选。 另一个我也很喜欢的就是Kaweco AL Sport。Kaweco这支笔原是签字笔,但是使用的是G2规格的中性笔芯,随手就能换成圆珠笔芯。相比之下,Zoom 505的签字笔和圆珠笔使用的笔芯就不一样,笔杆内的结构也不一样,两者无法换用。

从设计上说,Kaweco AL Sport比Zoom 505更胜一筹,Kaweco这种高度简练又带有一丝Retro的感觉恰到好处。而且,除了标准的合金色,AL Sport还有颜值更高的水洗色,拿出来比Zoom 505养眼的多。而且旋出之后,就会发现AL Sport的笔杆非常短,盈盈一握。这也使得运笔极为灵活,Zoom 505手感就略微笨重一些。

但是AL Sport也有三个缺陷:第一,贵。Kaweco算是很小众的厂商,但是1883年成立、第一次世界大战德国陆军军官标配书写工具、得到国际奥委会授权的“Sport”系列都让这个品牌的溢价能力突破天际,再加上漂亮的工业设计,这样一支铝合金制的、机械结构极为简单的笔,标价接近600。同样是小众品牌,Tombow就务实得多,就算是Zoom 505这样也很有历史的产品线,价格不超过200。第二,Al Sport虽然贵,而且还非常傲娇地在笔杆上打上了“Germany”的钢印标示自己德国制造的身份。然而,笔嘴和笔芯之间的配合有问题,笔芯会在笔嘴里晃动。Zoom 505也有晃动,但是非常轻微,不至于影响手感。第三,全铝合金制造——笔握也是硬邦邦的铝合金。相比之下,Zoom 505的橡胶笔握就温柔多了。

这是两支笔帽式设计的,按键式设计的也有大把的选择。选啥? 还用问么,红环是信仰……信仰懂么?有钱的RapidPro没钱的Tikky。当然别指望Tikky的塑料杆子能撑多久就是了。当然没信仰的人群大可以选择诸如三文堂Precision或者Venezia、派克Jotter或者Vector。不过说真的,弄个Precision或者RapidPro这样制图铅笔同款的圆珠笔,大概会对你的手指和手腕造成不小的压力,毕竟可都是20克重量级的主。

讲了这么多笔,设计师大概是今天在企业当中蹲办公室的人里,玩纸笔最多的一群人。毕竟PS再神妙,Wacom再高贵,也无法还原笔尖在纸张上摩擦的微妙手感。

然而,时代的趋势毕竟无法阻挡。从效果图绘制,到CAD,再到数控油泥铣床、点云扫描、VR与可视化、数字雕刻……电脑对设计行业产生的巨大冲击毫不亚于其他任何一个行业。

从下一篇起,我们将从现实世界步入二进制世界。这是一个极为庞大的领域,甚至形成了设计行业内的各种专业细分。我们只能管窥一二。 但即使是这管中世界,也绝对是精彩纷呈。