14

11 月

复活的情怀:重铸荣光

- By IanGoo

2022年初,传出了一个不太重要的消息——Ford GT将在2022年底停产。这款Ford Performance的旗舰产品再次归于沉寂。

从1966年一直到70年后的2016年,从GT40到GT,它仿佛只在履行一个使命——干死那帮摩德纳垃圾(来自前铁佛寺的看出殡不怕殡大)。

Contents

濒死的跃马

1960年代初,Ferrari的日子不太好过。250虽然堪称Ferrari青史留名之作,却也掏光了这家摩德纳小作坊的家底,再加上1961年Ferrari剧烈的内部动荡导致一批核心骨干出走,成立了新公司和老东家刚正面,即便是强悍如Enzo Ferrari,也只能感慨“巧妇难为无米之炊”。

长期维持若干支工厂车队——尤其是其中还有一支F1车队——那是相当烧钱的。在无奈之下,Enzo Ferrari开始四处物色投资人。

殊不知,他在阳台上看风景,看风景的人也在看着他。

二战还没结束的时候,Henry Ford Ⅱ就被家族从战场上召回,强行顶替了他爷爷Henry Ford的位置。老头虽然一百个不情愿,但是极度恶化的健康状况和家里人都看不下去的昏招迭出让他不得不将深陷泥沼的FoMoCo交给了自己的孙子。Henry Ford Ⅱ也算对得起这个名字,在1956年成功让FoMoCo上市,与GM、Chrysler一并成为美国汽车三巨头。

不断增长的销量让Ford在商业上取得了不错的成绩,但是在当时的美国人看来,Ford给人的感觉很大众——可以理解为“The Masses”,也可以理解为VW,都对。总之,就是没特点。而当时,数千万婴儿潮群体已经到了躁动不安的年纪,他们完全看不上老气横秋的Ford。

Ford高层自然知道这个问题,而当时,最简单、最直接、最有效的吸引年轻人买车激情的,就是投身于赛车运动。于是,Ford发起了一项名为“Total Performance”的项目,让公司通过赛车运动进入高性能市场,进而吸引年轻人的注意。

和很多财团的做法相同——相较于从零开始一点点组建一支车队,不如直接找现有的、经验丰富的赛车团队。Ford管理层很快便获知了大洋彼岸的消息——Ferrari已经陷入困境,正在寻求外部投资。

Ferrari——Scuderia Ferrari——在1960年代,已经蜚声世界。F1自不必说,另一个历史更悠久、与量产车市场更贴近的顶级赛事——勒芒24小时耐力赛当中,能够拿冠军拿到手软、建立“王朝”的制造商也就那么几个,从最早的Bentley和Alfa,到战后的Jaguar,Jaguar后面,便是Ferrari。自从1958年ACO改规则玩死了Jaguar之后,Ferrari便接过了桂冠,除了1959年DBR1回光返照拿了个冠军之外,一直到1965年,Ferrari稳坐全场冠军宝座。

足够的品牌价值加上经验丰富的团队,最妙的是这个团队现在很缺钱,这简直是想睡觉来枕头。Ford立即与Ferrari接洽,双方开始商讨合作的事宜。

但是,这件事从一开始,就有一种鸡同鸭讲的意味在里面。

Enzo Ferrari以为的“合作”,是“你给我钱,我来独立运营赛车部门,公路车部门你们可以拿去,我也可以提供技术支持”。而Ford以为的“合作”,是“我给你钱,把赛车部门打包卖给我”。

Enzo Ferrari一直将Scuderia Ferrari视为自己的私人领地,从运营Alfa Romeo赛车运动部门开始,三十年间,他为这支车队付出了太多的心血,别人想要染指,绝无可能。倒是公路车部门,算是他为赛车部门筹资的摇钱树,现在有了新的摇钱树,出掉也不是不可以。而在Ford这样的财阀看来,我出了钱,自然需要让这笔钱带来的回报最大化,我出钱却不让我获得最大的利益,这不是白嫖吗?

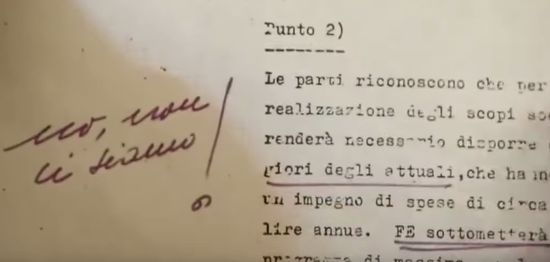

鸡同鸭讲的结果,便是Enzo在合同上写下的一行字——

隔着几十年都能透过那个感叹号看到Enzo Ferrari写这行字时的咬牙切齿。右边划出的,正是Ford开出的条件——“Ford将获得包括Scuderia Ferrari在内的经营权”。

从1963年5月21日,双方就Ferrari赛车部门的经营权问题展开了漫长的谈判,但是这是一个双方存在不可调和的矛盾的地方,Ford要进入赛车运动领域,所以Ferrari的赛车部门是整个交易的核心,志在必得;而Ferrari将赛车部门是为自己的心头肉,别人想碰一碰那是万万不能。

结果很容易预见——崩了。

而Enzo Ferrari不愧为汽车界著名祖安老哥加阴阳带师。就在不久之前,他还刚刚惹毛了一位忠实的Ferrari消费者。该消费者买了一堆各种型号的Ferrari 250 GT,但是开过之后他觉得这车的噪音表现稀烂,属实是拿辆赛车随便改改就出来卖的水平;同时离合器稀烂,过一段时间就得送回摩德纳保养,而且保养的时候技师防着车主跟防贼似的,售后体验也稀烂。Enzo Ferrari听说之后表示这位消费者需要接受教育。该消费者勃然大怒,决定用自己的方法给Enzo来点教育。于是罗马城下,一牛一马,从此开始,相爱相杀。

面对自己的“上帝”Enzo都敢跑火车,面对三分有求于自己的Ford他自然也不会客气,于是不久之后Henry Ford Ⅱ聆听了Enzo的当面教诲:“你可远没有你爷爷那么伟大。”

这话说的相当不客气。但是作为老资本家,Henry Ford Ⅱ被内涵两句能够促成对自己有利的交易,他也不是不能忍,但是当他得知Enzo Ferrari一边吊着Ford,另一边却在拿着“我可有Offer了嗷”作为威胁,同时在和Fiat谈判的时候,Henry Ford Ⅱ也勃然大怒了。

他召集了全公司的牛人,下达了命令:“不管花多少钱、不管付出多大代价,给我弄死那帮意大利人!”

跨洋合作

Ford并非没有赛车经验,彼时,Ford就是Indy 500和NASCAR赛事的参赛车企之一。但是这俩绕圈圈比赛和勒芒的差异实在是太大,让Ford原先的运动部门去搞,不太可能在短时间内达到比肩Ferrari的成就。

和很多财团的做法相同——相较于从零开始一点点组建一支车队,不如直接找现有的、经验丰富的赛车团队。这段话是我复制粘贴的怎么着吧。因为Ford确实又找了几家团队,看看它们当中哪个是可以与自己合作干掉Ferrari的。这其中有Lotus、Cooper和Lola。Cooper第一个被刷,因为他们专注于方程式赛车,对运动车一问三不知。剩下来的两家当中,Ford经过权衡,最终选择了Lola。Lola当时手上有一款参加了勒芒的赛车Lola Mk 6,让Ford敲定的有两点:第一、Mk 6相当先进,在1963年的表现可圈可点,但是由于变速箱设定的问题,它在Mulsanne直道上被花式吊打,最终也因为事故而未能完赛;第二、1963年的规则框架下,有不少美式大V8发动机参赛,而Lola Mk 6身上驮着的正是一台Ford 4.7L V8发动机。

然后便是挖人。Ford在Lola挖了一位叫Eric Broadley的老哥,而这位老哥在Lola的职位,是大老板兼首席设计师。Eric答应在不涉及Lola的前提下为Ford的项目提供一些“短期的、个人名义上的”帮助。于是Eric一边做着Lola的老板,一边以个人名义为Ford打工,顶级斜杠中年了属于是。除了Eric,Aston Martin的厂队经理John Wyer,再加上迪尔伯恩总部派驻的Roy Lunn,三人齐聚英国,在Lola的工厂里找了个地方,开始搞事。没过几个月,团队就迁往希思罗机场附近的一个小厂房里,为了让整个事情更加名正言顺,Ford还专门为他们注册了一家子公司Ford Advanced Vehicles Ltd,简称FAV。

设计完成后,FAV找到了Lola的供应商,考文垂的Abbey Panels制造底盘,法纳姆的Fibre Glass Engineering制造玻璃钢车身,包括McLaren的创始人Bruce McLaren在内的几位欧洲车手也为新车做出了大量的测试和调校工作。1964年4月1日,这辆搭载美国发动机(4.2L V8)、英国底盘(原型Lola Mk 6)的原型车在英国发布,随后运送到纽约展示。这辆新车最大的特点是极低的高度,只有40英寸,也就是一米出头,因此,这款新车被命名为“GT40”。

起步即低谷

1964年5月,纽博格林1000公里耐力赛,GT40初次踏上赛场。比赛刚开始时,赛车的表现确实相当不错——位于第二,但是很快悬架就出现了故障。不久之后的重头戏——勒芒24小时耐力赛上,GT40展现出了另一个令人不安的特性——让人无语的稳定性,甚至在直线上都会突然丢失抓地力而Spin。

根据分析,GT40早期原型车和后来的917 Langheck一样,没有考虑到升力的因素。Ford投放的两辆GT40分别在测试的第一天和第二天就失控撞毁。

距离正赛只有两个月,Ford还是克服重重阻力,在6月20日,三辆GT40出现在了勒芒赛场,并且再次展现出了令人折服的速度,其中一辆赛车在第一次进站之前一直领跑全场,以及——以及令人蛋疼的稳定性。最有全部三辆赛车一辆撞毁、两辆变速箱故障,赛了个寂寞。而Ferrari的原型车则1-2-3带回,给了Ford一个大大的嘲笑。

Henry Ford Ⅱ表示:我还会回来的……

他决定开掉FAV,转而找到了和Ford颇有渊源的赛车名宿Carroll Shelby。就是那个跨着大西洋左右横跳忽悠出了AC Cobra的那个Carroll Shelby。就在Ferrari再次羞辱Ford的1964年勒芒24小时耐力赛上,Shelby American投放的Daytona Cobra Coupe以第四名完赛,这辆搭载着Ford 4.7L V8发动机的赛车获得了GT5.0组别冠军,算是给Ford找回了一点场子。

在巴哈马速度周后,所有的GT40移交给了Carroll Shelby的团队。看到眼前的赛车排气管周围一片黢黑,散热器像是刚刚吞了一吨韭菜一样牙缝里全是草叶子,Shelby大皱眉头——这什么破整备?

实际上是压根没有整备。巴哈马之后,这些赛车直接就从场地上被拎了下来送到了Shelby那里。Shelby拿到车之后,在Riverside简单的测试了一下,参与测试的车手纷纷表示:这车简直就是个垃圾。它毫无操控可言,轻微的方向盘抖动就有可能引起车身的失控。

测试结束后,Shelby开始对它进行改造。首先是修正它的不稳定,通过调整车尾的造型,升力的问题得以解决;4.2L V8换成了更大的4.7L V8,动力提升;变速箱换成了ZF的5MT,可靠性提升;冷却系统、悬架、车轮全面换装,脱胎换骨的GT40被命名为GT40 Mk 1 Daytona。并且,这辆车真的拿到了冠军——不是在勒芒,而是在1965年2月的Daytona 2000公里耐力赛上。随后,Ken Miles、Bruce McLaren车组在Sebring 12小时耐力赛上取得全场第二、原型车组冠军,GT40的成绩开始有了些许起色。

顺便说一下,这位Bruce McLaren在1966年摩纳哥大奖赛组了一支小车队参加F1,这支车队至今还在参赛,比它历史更悠久的F1车队只有那帮摩德纳废物。——2022年初我还怀疑过一小阵子,现在看来,确实废物。

但是在重头戏勒芒,Ford GT40依然展现出了自己的传统艺能——速度快得离谱,链子掉一地。Shelby为了应对勒芒笔直的Mulsanne直道对功率的极高要求,干脆将一台原本用在Ford NASCAR赛车上的7.0L V8发动机给塞到了GT40里面。型号命名为GT40X,两个车组的车手配置也堪称豪华:1号车组车手为Ken Miles和Bruce McLaren,2号车组车手为Phil Hill和Chris Amon。装备了大号发动机的GT40X确实快,2号车组在练习赛拿下最快圈、正赛刷了一个最快圈,然后跑到第七个小时,离合器故障,回家。直到比赛结束,2号车组的最快圈记录都未被打破。而在此之前的第四个小时,1号车组的GT40X就已经因为变速箱故障退赛了。

至于最后谁夺冠了——Ferrari 250LM两辆赛车获得全场冠亚军和P4.0组冠亚军,在他们之后是一辆Ferrari 275 GTB,获得全场季军和GT4.0组冠军。Ferrari再次喜提1-2-3。

脸上又挨了一巴掌,啥都不说了,明年三战。

虽然勒芒再次被摩德纳废物们骑脸,但是Henry Ford Ⅱ展现出了自己的识人之明和耐心,他并没有因为这一巴掌而立即开掉Shelby American,而是注意到在Shelby接手后GT40的竞争力确实有了相当的进步。另一边,Shelby也将这一年多以来的经验教训加以总结,对赛车进行了继续修改,定型为GT40 Mk Ⅱ。GT40 Mk Ⅱ在Daytona的首场24小时赛制比赛中便拿下了1-2-3,随后Sebring 12小时耐力赛,一辆敞篷的GT40 X-1 Roadster夺冠,一辆Mk Ⅱ获得亚军,Mk Ⅰ获得季军,GT40再度1-2-3。一切都准备好了,再次冲击勒芒!

领奖台上的阴霾

1966年6月,又是一年勒芒。就在过去的一年,Ford和Shelby在忙着升级赛车的同时,Ferrari也没闲着,他们带来了全新的原型车——330。Ferrari的思路和Shelby有些不一样。Shelby的思路非常直接——用7.0L发动机来应对Mulsanne直道,用4档变速箱来承受大功率运转时的巨大压力。而Ferrari依然是弯道思维——330的4.0L V12发动机输出功率不及7.0L V8(420PS vs 550PS,不过为了保证长时间连续运转的可靠性,Ford V8在勒芒被调低到了485PS),但是更轻巧、比GT40还要低矮的车身在弯道中更加灵活。不出意外,今年的竞争将在这两家之间展开。

今年勒芒的Ford,也有些阴云笼罩的意思。练习赛期间,两辆GT40撞了,其中一辆隶属于美国的客户车队Scuderia Bear,他们装备的还是功率较小的4.7L发动机,另一辆则是Ford官方合作的Alan Mann Racing,装备的是7.0L发动机。由于Scuderia Bear的赛车速度太慢,Alan Mann的赛车撞了上去。此次撞击让Bear车手Dick Holqvist重伤,随后不治。Alan Mann的车手Dick Thompson则将赛车开回了P房。就在车队修理赛车的时候,赛会发下通知,由于Dick Thompson擅自离开重大事故的现场,整个车组将被取消参赛资格。而Thompson坚持认为自己“已经向Marshall提供了足够的建议”。在听证会上,Ford的赛车总监Leo Beebe甚至威胁要撤回所有的Ford赛车,并且他也得到了Porsche的支持,Porsche表示如果结果无法令车队满意,Porsche也将选择退出比赛。最终,双方各退一步——ACO允许车组正常参赛,而Dick Thompson则被禁止参赛。这使得Ford面临一个难题:车手不足。此时Foyt、Jackie Stewart、Lloyd Ruby等一票名宿都受伤无法参赛。最终他们在英国薅了一位名叫Brian Muir的房车赛车手,紧急空运到法国,让他和Graham Hill组队参赛。

他的主要竞争对手Enzo Ferrari,此时也正在闹心。本来,按照车队经理Eugenio Dragoni的决定,车队最优秀的车手John Surtees将担任主攻,队友Mike Parkes打辅助。考虑到John Surtees就在一年前刚刚出过一场挺大的车祸,Dragoni为Surtees安排了一位替补车手Ludovico Scarfiotti。但是,就在比赛即将开始的时候,Dragoni听到了一个消息——Ludovico Scarfiotti的叔叔Gianni Agnelli会来到比赛现场。而Gianni Agnelli的身份是Fiat的老板。在Enzo Ferrari炒了Ford的鱿鱼之后,Fiat是他最后的救命稻草,自然需要拼命示好,于是Surtees被“因伤休养”,首发车手换成了Scarfiotti。愤怒的Surtees冲进了Enzo Ferrari的办公室,当然,用牛犄角想也知道谈判的结果是啥。这位为Ferrari拿下过F1总冠军的顶级车手离开了Ferrari,后来他自己组建了Lola Surtees车队出征Can-Am,并在1966年拿下了第一个总冠军。

磕磕绊绊,总算是到了开赛的日子。

所有的赛车在赛道右侧依次序排开,车手在赛道左侧做好准备。而在起终点前,手握法国三色旗准备挥舞开赛的,正是Henry Ford Ⅱ本人。很显然,大BOSS此时也非常焦虑——三年了,Ford已经为这个目标投入了数百万美元,就算是扔大西洋里也该有点响吧。

事实证明,很响。

第9小时,Ferrari 330 P3第20号车组撞车退赛,第17小时,另一辆330 P3发动机拉出一道黑烟,也退赛了。再加上此前未能出战的22号330 P3,这一年的勒芒,Ferrari SEFAC工厂车队的比赛提前结束了。GT40 Mk Ⅱ在赛场上再无对手。其余的赛车当中,略微有速度优势的只有P 2.0组别的Porsche 906/6 Langheck,但是面对强大的GT40,此时还没有狂点功率科技树的Porsche还不具备太强的竞争力。

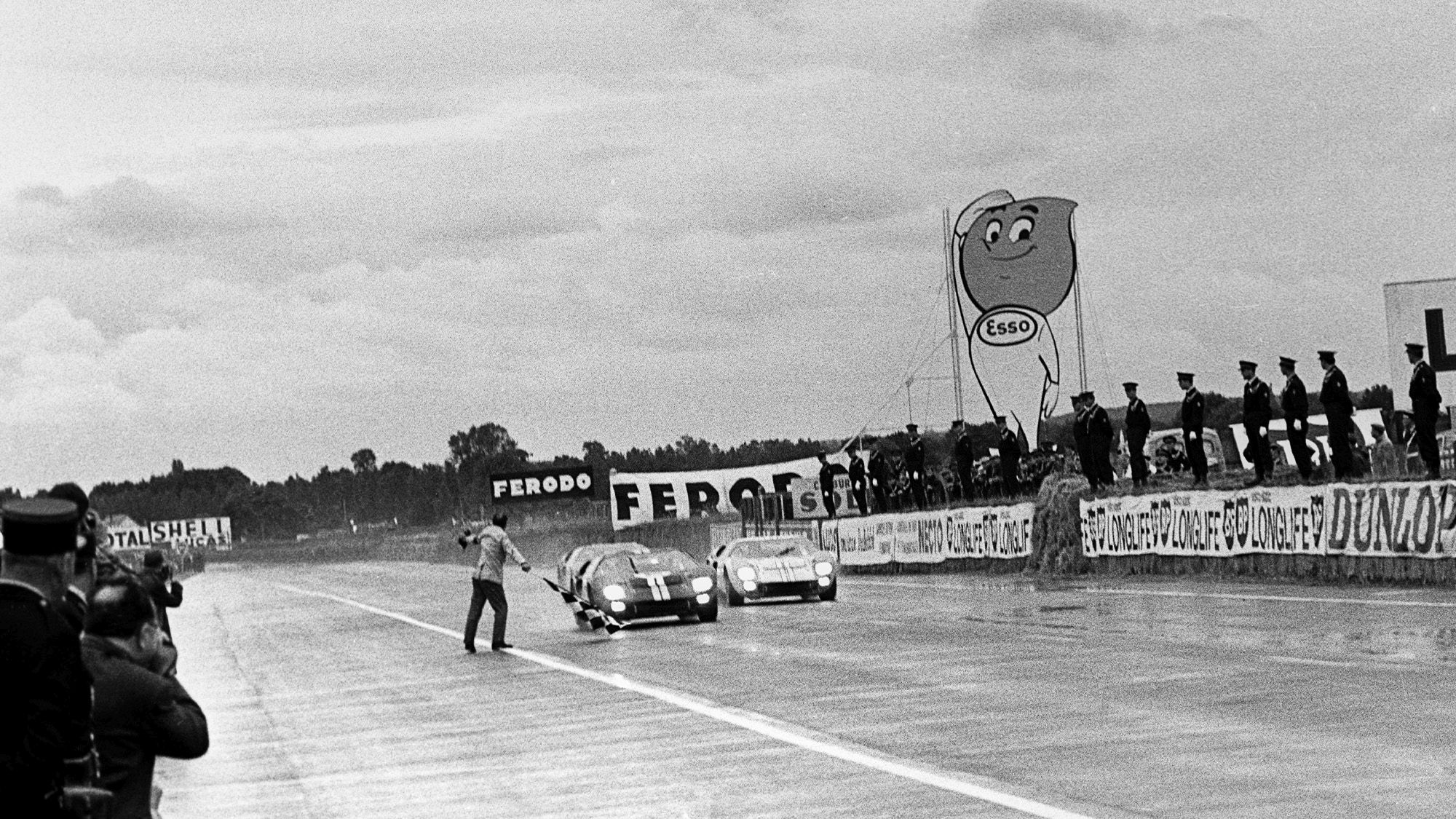

当时钟走满两圈的时候,Ford的每一个人都露出了满意的笑容——此时,三辆Ford工厂派出的GT40 Mk Ⅱ,5号车组是在第348圈,而1号和2号车组都在自己的第360圈。

勒芒的最后一圈总是平静的,持续长达24小时的争斗的硝烟已经散去,此时还能在赛场上安详地开向终点的都是好小伙。

——但是赛场外的老资本家可就不一定了。三辆Ford同时冲过终点线,这多是一件美事啊,这拿到报纸广告上一宣传,我大Ford 1-2-3骑脸摩德纳废物,多牛气!于是Ford通知此时处于领先位置的Ken Miles,让他“放松一下”,等待后方的2号车和5号车,最后让在场的记者拍下三辆GT40同时冲线的那一瞬间——当然,三辆车之间还会有一个先后次序,Ken Miles将在最前面冲线,之后是Bruce McLaren,再往后是Ronnie Bucknum。Ken Miles没细想就答应了——反正自己会第一个冲线,冠军那就是煮熟的鸭子还能飞了不成?

事实证明,就算是鸭子煮熟了,只要安一台推力够大的发动机一样送上天。

ACO眼看着Ford美滋滋地准备摆拍,赶忙冲过去告诉P房:你们可得想好了,我们算的是每辆赛车的总行进距离来决定谁是冠军的,你们准备让三辆车前后脚冲线我们不管,我们就提醒一下,2号车的发车位可在1号车后面20米,这时候他们处在同一圈,前后脚冲线的这点距离差肯定不够发车位之间的距离差,这么搞的话,2号车的行驶距离可就比头一个冲线的1号车要长了,你们的1号车司机能认账吗?

嗯……两难的抉择了。如果认同体育精神,让本应当是冠军的1号车以超过20米的领先优势冲线固然可以让Ken Miles获得本应当属于自己的冠军,但是那样的话牛逼闪闪的宣传照可就没了啊!所以还用两难吗?肯定是选这个不用花钱的劲爆广告嘛!车手的荣誉……体育精神……能拿来做广告吗?更何况,本应夺冠的Ken Miles还有些劳动合同纠纷……

于是,三位车手了解了规则,以及来自Ford高管Leo·哔哔和车队老板Shelby的决定——来来来,一起拍广告。

可想而知Ken Miles此时的心情有多郁闷。他的做法和四十年后的巴西人颇为相似——本来在终点线前他应该第一个冲线,但是他在即将冲线时来了一脚刹车,让Bruce McLaren第一个冲过了终点。最后,2号车组以8米的优势获得了冠军。

我要用红色的刹车灯告诉全世界——是谁,夺走了本应当属于我们车组的冠军。就在同一年,他已经拿下了Sebring和Daytona两场WSC重头戏的冠军,再有一个勒芒便可以连中三元。

两个月后,Ford开始测试新开发的低风阻原型赛车GT40 J-Car。Ken Miles在测试这辆赛车的时候,这辆操控性能和初代GT40一样臭名昭著的赛车毫无征兆地失控,赛车以超过320km/h的速度撞上了护墙,瞬间碎成了粉末并起火,Ken Miles被抛出车外,当场去世。

这位技艺高超却又很有武德、在赛场上分秒必争却从不下黑手的真正意义上的“绅士车手”、美国西海岸的Stirling Moss,就此离开了人世。

1958年,Stirling Moss的主要对手Mike Hawthorn在葡萄牙大奖赛面临犯规调查,Moss出面为Hawthorn辩护,表示是自己给Hawthorn出的主意,以及为什么要这么做、这么做对整个比赛的安全有序进行有何意义。赛会大为折服,保留了Hawthorn的6个积分,最后Moss在这一年以1分之差再次拿了个亚军,但是也因此成为最受尊重的车手之一。

当我们为GT40挑落黑色跃马的蓝领奇迹津津乐道的时候,应当记住,1966年这个充满奇迹的领奖台上空,漂浮着一朵至今都依然笼罩在赛场上空的阴霾——赛车,它是体育运动、科技竞争,还是资本游戏?

决战之后

自此之后,Ford和Ferrari开始了拉锯。Ferrari在330 P3的基础上做出了一系列改进,新的赛车就是330 P4。在1967年的Daytona,GT40被一批有缺陷的后桥狠狠坑了一把,两辆330 P4、一辆412 P成功让Ferrari实现1-2-3带回。于是报纸上又是一阵铺天盖地的宣传。

而Ford,已经准备好了全新的武器。

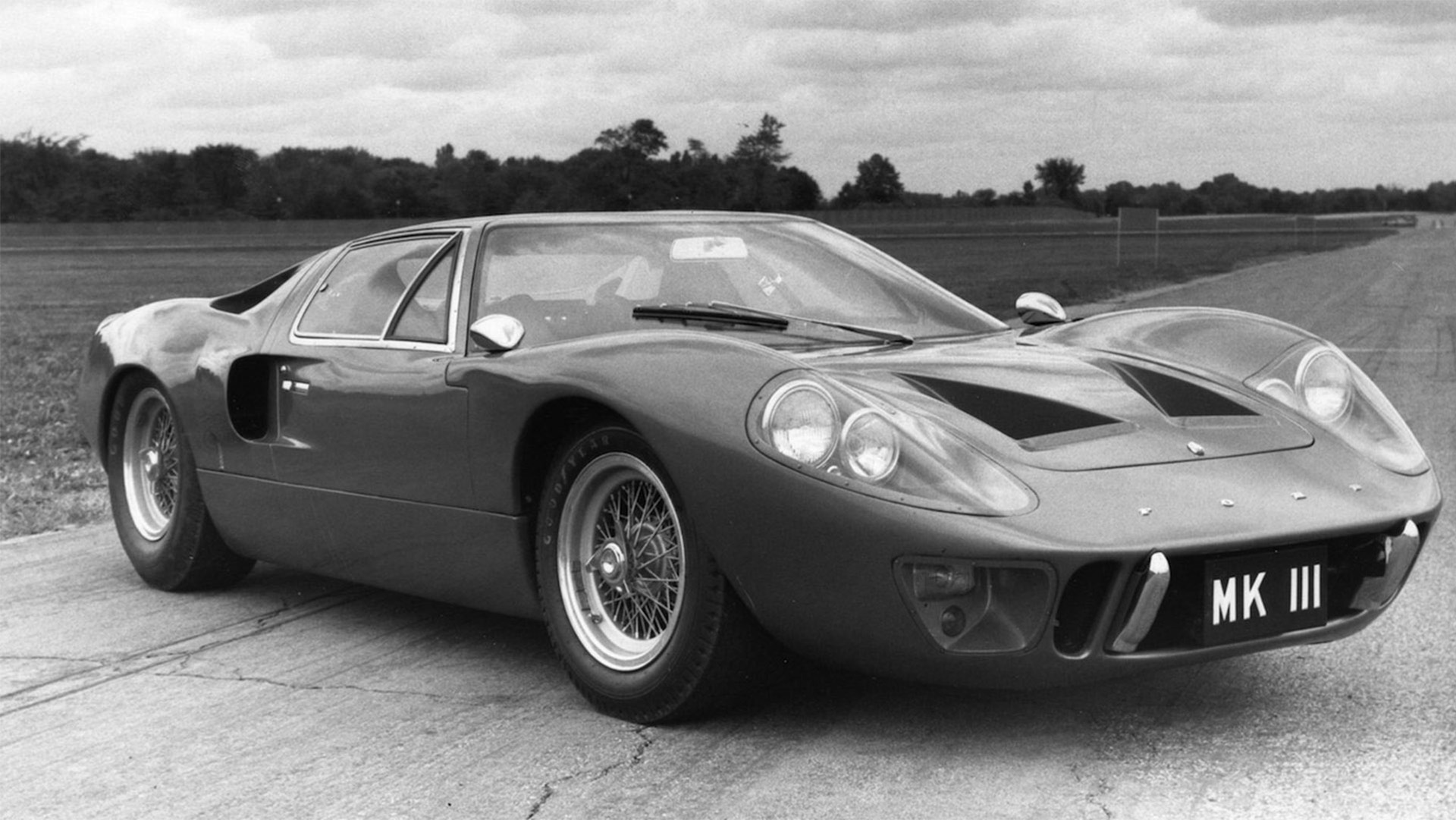

1966年的胜利并未被Ford浪费,Ford推出了Ford GT40 Mk Ⅲ,这是一款市售的公路车型,为了符合当时美国的车灯法规,它在灯罩下方安装了四个圆形灯组——此时距离这个灯罩被神奇的联邦法规禁掉还有一年时间。

但是GT40 Mk Ⅲ却卖得并不太好,因为消费者也不是傻子——夺冠的GT40 Mk Ⅱ长这样:

而对外销售的GT40 Mk Ⅲ长这样:

连长相都不一样,就不要怪消费者不买单了。而更让老资本家吐血的是——自己的“英国合作伙伴”,把自己的墙角给撬了。

还记得当年的FAV吗?以及那个从Aston Martin挖过来的John Wyer吗?自从GT40原型车被转给Shelby American之后,FAV和Ford之间的合作关系就日渐淡薄了。John Wyer干脆自己收购了FAV,并在GT40 Mk Ⅰ的基础上开发了一款公路车型对外销售。很显然,GT40 Mk Ⅰ和夺冠的Mk Ⅱ看起来就极为相似了,而且Mk Ⅰ公路车型相较于赛车版本改动不大,从里到外都是非常原汁原味的勒芒范儿,于是,消费者纷纷跑去买英国产的Wyer GT40 Mk Ⅰ公路版,而Ford自家推出的GT40 Mk Ⅲ反倒乏人问津。最后GT40 Mk Ⅲ拢共只造了7辆。

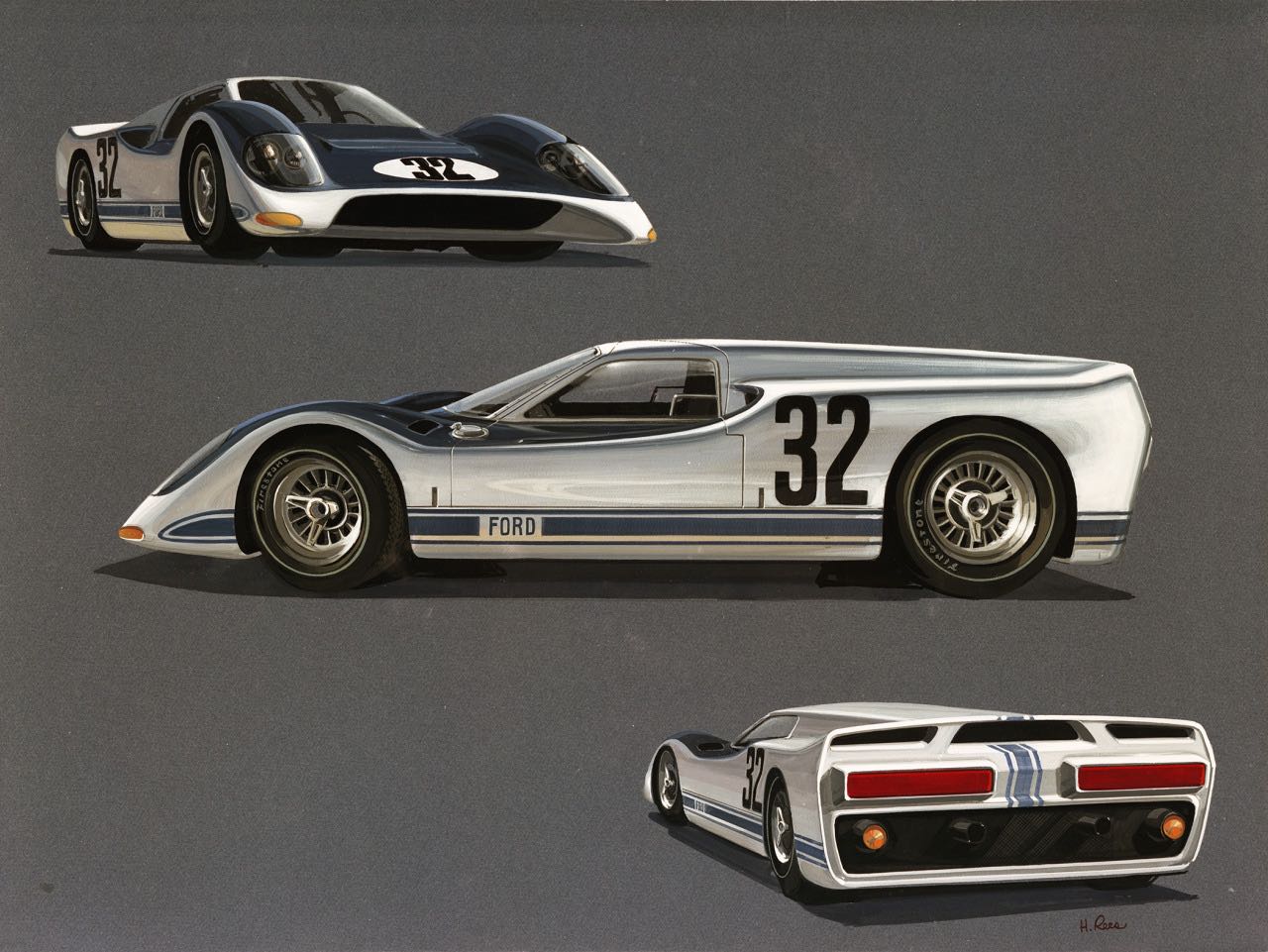

Ford和英国同伙的渐行渐远引起了玻璃大楼的警觉,Ford意识到有必要独立开发完全属于自己的GT40了。于是,Ford专门成立了一个新工作室来设计,而制造则交给了Ford亲儿子Kar Kraft。

新工作室将很多奇思妙想倾注到了新车上,主要有两点:

第一、Kammback车身。“Kammback”的名字来自于斯图加特大学的Wunibald Kamm,其特点是在“流线型”车身后部直接来一刀,很神奇的是,这种看似很不符合空气动力学的设计却并不会引起风阻的剧增,反而会让车身拥有更好的实用性。后来很多以“高效率”为第一要务的汽车都采用了这种设计风格,如初代Prius和A2。

第二、蜂窝铝。蜂窝铝在1960年代已经在航空工业领域崭露头角,这种新颖的金属复合材料以质量轻、刚性好而广受欢迎。Ford与德国的不伦瑞克飞机制造公司达成了合作,取得了蜂窝铝的关键技术。通过将蜂窝铝粘合在一起,形成了轻巧、“坚固”的单体壳。整个单体壳结构的重量只有39kg,整车重量为1207kg,比GT40 Mk Ⅱ还要轻136kg。

新车在1966年3月完工,因为它的开发目的是为了满足FIA ISC技术规格附件J,因此名为J-Car。J-Car在1966年的勒芒还进行了测试,圈速快得惊人,但是J-Car在测试时表现出的糟糕的稳定性使得Ford和Shelby最终还是决定让久经考验的Mk Ⅱ参赛。J-Car的开发也随之暂停。

1966年GT40 Mk Ⅱ的辉煌胜利之后,Ford开始继续开发J-Car,随后便是Ken Miles在Riverside赛道的致命事故。其罪魁祸首极有可能便是Breadvan风格的Kammback车身——它产生了过多的升力。因此,在后续的J-Car的开发中,它从Kammback车身换成了更为传统的车身,并正式定名为GT40 Mk Ⅳ。

GT40 Mk Ⅳ虽然也叫“GT40”,但是和英国原版已经完全不同——除了7.0L V8 FE发动机、变速箱、一些悬架和刹车零件,从里到外,这都是一辆新车。

讽刺的是,由于有Ken Miles的惨剧在前,Mk Ⅳ被装上了NASCAR规格的钢制防滚架。这个防滚架一上车,设计团队绞尽脑汁用蜂窝铝抢回来的那点重量就又丢回去了。不过,Mk Ⅳ优秀的低风阻设计让它在勒芒拥有惊人的尾速。

GT40 Mk Ⅳ在整个1967年只参加了两场比赛:赛百灵12小时和勒芒24小时。两场比赛都获得了冠军。在勒芒,Dan Gurney和A.J. Foyt一直在抱怨车子太重,而且车重也确实对刹车造成了不利的影响,车手只能开发一种新的开法——在刹车压力最大的Mulsanne直道末端提前松开油门,让车子滑行一段时间,然后再全力制动,众所周知赛场上空油门那可太罕见了,但是得益于非常优越的性能,GT40空着油门,拿了冠军。

领奖台上,Dan Gurney拎起了颁发给前三名车手的香槟,他看到了领奖台下的Henry Ford Ⅱ、Carroll Shelby、自己的老婆、同车的Foyt的老婆,还有几个记者。这些老火鸡在比赛前非常心大地预测:Gurney和Foyt这对在美国针尖对麦芒的车手将会互相较劲,最后以灾难收场。结果这两位却非常自律,以4圈的优势轻松获胜。Dan Gurney看了看手上充盈着二氧化碳之力的香槟瓶子,做了一件非常小学生的事情——拿起来晃晃晃,然后对准这帮奶得太准的福特乳业员工“砰”一下打开了软木塞。喷溅而出的香槟把他们淋了个透。

此后,领奖台上喷香槟变成了赛车界的传统。Dan Gurney亲笔在香槟瓶子上签名,送给了Life杂志的摄影记者Flip Schulke,这位记者将这个赛车文物拿到手后……改成了一个台灯用了三十年,30年后又还给了Dan Gurney,并被保存在他和Carroll Shelby合作创立的AAR车队的会议室里。

连续两年的挫败,再加上FIA的新规,让Ferrari决定退出。随着最大竞争对手的退出、新规则的不利因素,还有已经达成了目的,Ford也决定退出。但是这并不意味着GT40的终结。John Wyer在收购了FAV之后,进一步获得了Ford FAV在斯劳的全部工厂以及GT40包括商标在内的全套知识产权——记好这个知识点,几十年后要考的。

John Wyer成立了JW Automotive,使用FAV的资产和设计,制造了两辆新的GT40——由于采用的是原始的设计和4.7L V8发动机,这两辆新车都属于是GT40 Mk Ⅰ。此时,Ferrari工厂车队和强大的原型赛车已经退出,GT40余威尚在,1968和1969年,JW Automotive的GT40 Mk Ⅰ连续获得了两次冠军。

1970年,FIA重新修订了ISC附录J,原型车所在的Group 6不限制产量,但是要求发动机排量不得高于3L,GT所在的Group 5允许5L的发动机,但是要求最少25辆的产量。JW Automotive作为一个很小的小作坊,自然无法承担哪怕25辆的量产规模,GT40自此退出了历史舞台。而厚积薄发的Porsche则凭借着强大的917开创了一个全新的时代。

Ford GT40完成了使命,它让消费者认识到了一个躁动的Ford。而Ford在此前已经拿出了真正让消费者爱不释手的产品,并且让一个市场品类成为显学——Mustang。

暮光

进入70年代,GT40的传奇已经成为了过去式了。此时的勒芒是Porsche和Matra的时代,并且很快将迎来WSC最辉煌的C组时代。但是1966年那张照片的余威尚在,GT40还是有很多拥趸。其中就包括一家小公司Safir Engineering的老板Peter Thorp。Thorp一直在寻找一辆车况不错的GT40,在和John Wyer接触后,John Wyer发觉Safir Engineering的技术实力相当不错,于是干脆将GT40的商标、设计与生产线直接转给了Safir Engineering。

在此基础上生产出来的GT40延续了GT40的命名方式,名为“GT40 Mk Ⅴ”。Peter Thorp还让Ford的老工程师Len Bailey当了一回斜杠老年,让他监督新车的改进设计和制造。新的GT40 Mk Ⅴ总体上与Mk Ⅰ非常相似,又有很多更改,通过换用镀锌板,减缓了钢板的锈蚀,修改前悬架以减轻刹车时的点头等等。

多数GT40 Mk Ⅴ是按照公路标准生产的,但是仍然有少量是按照赛车的标准来设计制造的。还有两辆采用了蜂窝铝+CFRP的技术来制造,大幅减轻了重量。

Safir还与Pathfinder合作设计制造了名为GT40/R Competition的复古赛车,并赢得了2009年美国复古大奖赛和Watkins Glen州长杯。

至于一大堆以GT40为蓝本的Kit Car,那真是数不胜数,最近的、同时也是最独特的是由Everrati推出的纯电GT40,它采用700V电气架构,输出高达800PS、800Nm,是最初的GT40的两倍以上。

可以说,进入1970年代以后,GT40的各种复刻更多地是一种民间第三方行为,和Ford官方没啥关系。

1995年,Ford在北美车展上展出了GT90概念车。

一时间,舆论哗然——Ford旗舰跑车准备复出了吗?当时还没停播的北大西洋岛国某不知名汽车节目里,一只卷毛大猩猩还专门试驾了这辆概念车,从他鬼畜的四肢动作和时不时蹦出的非常哲♂学的声音来看,他对这辆车是相当喜♂爱,他后来毫不犹豫地买了一辆新款车也就可以理解了。

没错——GT90并非一个空壳子,事实上,他搭载了一颗非常强悍的心脏——一台输出功率高达730PS、895Nm的V12发动机。这台发动机和当时Ford广泛使用的4.6L V8同根同源,但是由于Ford的发动机高度模块化的特点,在它的基础上增加了四个气缸便有了这台V12发动机。

由于这台发动机过于怪物,它的排气温度非常高,以至于排气管周围的碳纤维车身都会被烤化,为了解决这个问题,排气管周围专门覆盖了一层航天飞机上的隔热瓦。根据Ford的宣称,这辆车的百公里加速三秒出头,极速为407km/h。而这是在1995年,这就意味着如果Ford能将这辆车投入量产,并且Ford对外宣传的这些性能参数是真实的话,量产车400km/h将会提前十年到来,而此时最快的量产车是Ruf CTR2,知名度更高的McLaren F1得在三年后的1998年才在Ehra-Lessien跑出386.4km/h的速度。

能够支撑这样的功率,必定是一副非常强大的底盘,而这台车的底盘直接来自XJ220——1992年未经认证的量产车陆地极速记录保持者。这也是因为当时Ford是Jaguar的母公司。整个开发的节奏非常快,从开始立项到样车完成,总共只用了六个月,不过因为担心可靠性,在送给卷毛大猩猩测试的时候,四颗Garrett涡轮增压器没有接入。

但是,20世纪末的经济不景气导致了这类突破极限的车型很难找到比较好的销路。XJ220、EB110都销量惨淡——即便是以Hyper Car的标准来看都是如此。最终,Ford取消了GT90的量产计划。

GT90尚未出生便陨落了。不过它也开创了世纪之交的Ford一代设计语言,称为“New Edge”。它的开创者是当时Ford的设计副总裁Jack Telnack,这一代设计语言以非常锐利的折角、极富张力的曲线和曲面为特征,它影响到了包括Focus、Fiesta、Cougar、Puma、Ka、Mustang在内的所有Ford车款。

重生

2003年,Ford迎来了公司成立一百周年。作为纪念,Ford成立了一个专门设计复刻车的工作室“Living Legends”。一系列经典车型在Living Legends设计师的笔下开始复活,包括回归经典风格的野马和短暂量产的雷鸟。

作为Ford历史上最重要的车型之一,GT40也必然在重生之列。2002年北美车展,Ford展出了GT40 Concept。

概念车的开发由Living Legends负责人Camilo Pardo直接执笔,Ford设计总监J Mays直接负责,已是耄耋之年的Carroll Shelby被请了过来作为顾问。

新车的造型和老Ford GT神形兼似,但是更大、更宽,高度也不再是标志性的40英寸,而是44英寸,这导致了当时有人猜测这车会不会叫“GT44”。细节上,蛋疼的车灯法规早已被扔进了垃圾堆,但是设计师还是使用了经典的小圆灯,只不过在车灯的最内侧加上了一个小竖条,这样便构成了“100”的字样。

概念车发布6周后,Ford宣布,该车型将投入量产。但是在量产前,名字,却成了第一道难关。

在1980年代,John Wyer将“GT40”的商标转给了Safir Engineering生产GT40 Mk Ⅴ——还记得吧?GT40 Mk Ⅴ的生产终止后,商标又被卖给了美国俄亥俄州一家负责销售GT40备件的小公司Safir GT40 Spares,这家公司将“GT40”的商标授权给Ford用于概念车的展示,但是当Ford决定量产的时候,Safir GT40 Spares开出了4000万美元的授权费用,这让当时还很财大气粗的Ford都倒吸一口凉气,同时对当年没抓好GT40商标深感后悔。

最终,谈判破裂。Ford将GT40后面的数字抹掉——反正车高也不是40英寸,就叫它Ford GT吧。

如果将Ford GT和四十年前的GT40 Mk Ⅰ/Ⅱ摆在一起,真的会有一种恍惚感——在“复古”这一块,GT绝对是还原度相当高的那一个。同样非常扁的车身、同样的直角梯形大灯、同样的圆形尾灯,但是在细节处理上,新GT就显得更加文明、精致,老GT40作为赛车,很多地方那是相当狂放不羁的。

于是,卷毛大猩猩买了一辆。

于是,2005年,Ford GT喜提Top Gear“年度油老虎”大奖。

而且卷毛大猩猩最终也没有和GT厮守到离职,他因为“GT的保养通知存在严重的问题”而退车了。

除了标准版本,Ford还生产了346辆Gulf Oil橙蓝涂装的GT,命名为“GT Heritage Edition”,是为了纪念GT40在1968和1969年的胜利。但是讲真,前面已经说过了,这两场比赛是JW制造的GT40 Mk Ⅰ取得的,Ford工厂团队和半官方背景的Shelby American早就退出了。

就很心安理得.jpg

2005年,SEMA展会上,Ford展出了一辆官改的Ford GT,名字来自1966年赢得Sebring 12小时耐力赛的Ford GT40 X-1 Roadster,叫Ford GTX1。从名字就看得出来,这是一辆敞篷车。

车辆展出后,反响非常热烈,虽然按照计划,GT将在第二年停产,Ford还是将这辆官改车投入量产,大约卖出了100辆左右。

但是,我们是不是忘了什么?

GT40是什么?那可是称霸赛场的统治级赛车。那么,Ford GT,是不是也应该在赛场上搞点事情呢?

遗憾的是,这一代Ford GT整个生命周期内,Ford都没有以官方身份参加比赛。但是不那么遗憾的是,一家瑞士赛车公司Matech Concepts在Ford GT的基础上开发了GT1赛车,自己以Matech Competition的身份参赛,另外还有一支客户车队Marc VDS。

然而相当遗憾的是,我们今天回想当年的GT1/GTS组别,第一个能想起来的肯定是那个令其他制造商都不寒而栗的怪物——那个接受了最严苛的BoP却依然让其他赛车难以望其项背的MC12 GT1。最后,不那么遗憾的是,Ford GT1参赛相对比较晚,此时,FIA GT已经分流,怪物MC12 GT1已经没有那么变态的竞争力了。Ford GT1组别进入了FIA GT1赛事,并且取得了开门红——第一场比赛,便获得了冠军。

Matech Ford GT1参赛是在2010年,此时,距离GT1组别的谢幕还有一年。一年之后,这些昂贵、强大、代表GT性能天花板的赛车便全部退休了。

除了FIA GT1,Matech还打造了Ford GT3,参加FIA GT3赛事。

由于技术规格的不同,Ford GT3显然是GT1的全方位缩水版本。不过GT3比GT1参赛还更早一些(2008年参赛),就是成绩属实比较惨了一些。和老冤家Ferrari实在不在一个水平线上。

2006年,Ford GT停产。

重生,再次

2015年1月,北美国际车展,第二代Ford GT发布了。2015年9月15日,微软发布了Forza Motorsport 6,封面车型赫然是一辆蓝色的Ford GT。而Ford已经非常清晰地表示——最终,这辆新的GT会开赴那个地方——勒芒。

这个时间点非常容易理解——2016年,就在50年前,Ford掀翻了Ferrari的王朝。不过50年过去,勒芒也已经完全不同了。

2016年的勒芒,占据统治地位的早已不再是Ferrari。在Ferrari和Ford之后,Porsche异军突起,在Group 5、Group 6时代颇有建树,在随后的Group C时代更是早期一霸。进入后WSC时代,写作“GT1”读作“Prototype”的一批妖魔鬼怪风光了几年,随后勒芒顶级组别便进入了Audi的统治时代,再往后便是Porsche的回归、Audi与Porsche相继离去,以及今天的Hypercar时代。

在2016年,很显然,Ford GT如果要踏上赛场,那一定是GTE组别,那么我们得看看在那个时间点,Ferrari在干些啥。

此时,那个跃马,传奇的Scuderia Ferrari,已经全面收缩,仅仅专注于一个赛事——F1,而且表现……Emm……

当场拿下吧,懒得说了。

但是在GT领域,Ferrari也并非完全地不参与——与其亲自下场,卖军火显然是一个更稳健的生意。Ferrari Competizione GT就是干这个生意的。

而且,生意还相当不错,因为Ferrari的GTE赛车,确实有竞争力。他们的主要客户是AFcorse,也可以理解为这支车队就是Ferrari的手套。

2015年,458 GT2获得GTE Am组别冠军,2014年,458 GT2获得GTE Pro组别冠军,2012年,458 GT2获得GTE Pro组别冠军;在GTE时代,Ferrari是相当成功的制造商。

所以当Ford对外宣布了GT将参加勒芒24小时耐力赛之后,2016年的勒芒赛场立即增加了一大看点。

根据Ford开发人员的说法,他们消耗了无数工程师的发际线,尝试将赛车和跑车这两个开发方式完全不同的链条捏到了一起——赛车的开发是以轮胎为基础的,而跑车,和所有公路车辆一样,是以座舱为基础的。综合的结果,就是新车选择了一个非常奇怪的外形——泪滴形的座舱被“卡”在四个轮子中间,很明显的,在座舱后方和后挡泥板之间有一道开放式的气流通道,和运动原型车非常相似。这种构造被Ford称为“飞扶壁”(Flying Buttress),主要目的是为了在不大幅增加风阻系数的前提下尽量让气流高效率流过后扰流板产生下压力。在发动机选型的时候,Ford作为内燃机巨佬自然有一大堆型号可供选择,下至直4上至V12,要啥有啥。但是考虑到泪滴形座舱后部收窄,为了保证总布置的灵活性,工程师们最终选择了F-150同款V6 EcoBoost发动机。反正涡轮机嘛,打打鸡血功率还是有保证的。换掉涡轮增压器、进气歧管、整套润滑系统和正时系统之后,发动机的输出功率达到了656PS,扭矩746Nm。

除此之外,就是轻量化和重量分布。这代产品在一开始就完全没有考虑敞篷的任何可能性,一切都为了优化重量分布,而且为了保证车顶刚度,其蝴蝶门设计的顶部面板也被砍掉了,以保证纵梁结构的完整性。整个单体壳为碳纤维制造,至于推杆悬架这种常规操作更不在话下。甚至玻璃都下足了心思,工程师找到了康宁——就是那个给手机屏幕提供玻璃的康宁,让他们提供一种在保证强度的前提下要多薄有多薄的玻璃。

而这些工程师,基本上是被关起来,在与世隔绝的情况下开始研发的。甚至在Ford内部都没人知道这伙人在鼓捣什么东西。这样的保密状态一直持续到Ford GT在2015年NAIAS上发布。

发布后不到半年,日历来到了6月。一如约定,Ford工厂支持的Ford Chip Ganassi带来了四辆赛车,车号分别是66、67、68、69。在赛前Ford投入了巨量的宣传资源,这使得这一年的勒芒GT组别的关注度丝毫不输LMP组别。

而再另一边,Ferrari的手套是意大利车队AFcorse,很多人以为这是Ferrari的工厂车队,这是不准确的。它是一支接受Ferrari支持的独立车队。Ferrari的工厂车队只有一个,就是Scuderia Ferrari,目前只在经营F1赛事。AFcorse成立于1995年,创始人叫Amato Ferrari——虽然姓“Ferrari”,但是和Enzo Ferrari家族没有任何血缘关系。但是从商业上说,AFcorse自创立以来,和Maserati、Ferrari也确实有非常亲密的合作关系,这也是引起误解的主要原因之一。2016年,AFcorse和Ferrari投放了两辆488 GTE和两辆458 GT2,分别参与GTE Pro和GTE Am组别。车号为51、71、83和55。

在练习赛阶段,Ford GT和488 GTE的成绩就极为接近。杆位的是51号488 GTE,圈速为3.53.833,第二也是Ferrari,来自Risi Competizione的82号488 GTE,圈速为3.54.180;而Ford GT排在第三,Ford Chip Ganassi的68号GT,圈速为3.54.893。前三名的圈速差距只有1秒出头。不难想象,GTE组别将迎来激烈的争斗。

排位赛第一天,68号Ford GT跑出了3.51.185的最快圈,69号Ford GT以3.51.497位列第二,Q2和Q3由于下雨,其他赛车未能突破这一成绩,两天排位赛后,68号Ford GT获得杆位,69号GT位居第二,51号488 GTE位居第三,另外两辆Ford GT 67号和66号位列第四和第五,71号488 GTE第六。前六被Ford和Ferrari的涡轮增压赛车包圆,而且成绩比第七名的911 RSR快出了4秒之多,这引起了赛会的注意,认为Ford和Ferrari存在操纵BoP的行为。很快BoP就砸下来了:488 GTE增重25kg、Ford GT增重5kg,增压值被要求调低;相应的,Aston Martin Vantage GTE和Corvette获得了节流阀豁免。载油量方面,Porsche可以多加8L,Corvette可以多加7L,Ferrari可以多加4L。

这些都在限制头部的Ford和Ferrari的性能,并且由于油量的限制,Ford小排量V6在节油上的优势被进一步削弱。更令人担心的是67号Ford GT在正赛开始前突然接受大修,因为车手发觉变速箱可能有问题。

油量限制在正赛开始后不久就成了Ford vs Ferrari的关键要素。尽管Ford GT的直线性能让Ferrari在Mulsanne直道上一点脾气都没有,但是赛程过半,Ferrari赛车凭借更少的进站次数依然不落下风。

这就是勒芒的魅力:这条单圈长达13km、以严苛的24小时不间断赛制而闻名的比赛,比拼的从来就不单纯是赛车的速度。稳定性、油耗、车手的心态、对慢车的利用(以及慢车的反向搅屎),甚至单纯的、毫无道理的“运气”,都在无形之中左右着比赛。就以2016年这场比赛看,丰田应该有很深刻的体验。

但是这场比赛的GTE组别里的Ford,运气没那么背,稳定性也没出什么幺蛾子,这时候,性能,就可以发挥自己的价值了。在最后5个小时,68号Ford GT不再保留力量,以每圈4秒的优势速度全力追击前方领跑的488 GTE,并且再次上演了Mulsanne直道上让Ferrari毫无脾气的超车。68号GT将领先保持到了完赛,获得GTE组冠军。

虽然不是全场冠军,但是Ford GT还是在1966年的五十年后再次赢得了一座冠军。

而且从市场营销的角度来看,从2015年底一直到2016年,围绕勒芒GTE组别的宣传可谓是铺天盖地,再加上最后成功夺冠,堪称是当代赛车营销的典范——当然这里的主语是Ford。Ferrari……似乎不太需要这么干。Ferrari Competizione GT和AFcorse算是一脸懵逼地人在家中坐锅从天边来,被舆论硬生生薅了过去当背景板。

乘着冠军的东风,Ford GT在2017年后推出了一大堆特别版——虽然从2017年后Ford GT一直在跑勒芒但是再没有拿过冠军:

- Competition Series,和赛车版本最接近,全车碳纤维覆盖件,没有空调、没有收音机、没有储物空间,基本上就是合法上路的赛车。

- ‘66 Heritage Edition:哑光或者金属黑色,喷涂车号“2”,纪念1966年获胜的GT40 Mk Ⅱ。

- ‘67 Heritage Edition:红色,喷涂车号“1”,纪念1967年获胜的GT40 Mk Ⅳ。

- ‘68-69 Heritage Edition,Gulf Oil涂装,喷涂车号6或者9,纪念68年和69年获胜的GT40 Mk Ⅰ——虽然这两年冠军严格说来应该算是JW的,Ford官方早已撤出。

之后在2021年又推出了新版本的‘66 Heritage,2022年又推出了一辆黑白车身的‘64 Heritage Edition,以纪念目前唯一存世的GT40原型车(1964年出厂的GT/105)。最后一辆特别车型则是2022年的Holman Moody Heritage Edition,这是为了纪念获得杆位的GT40 Mk Ⅱ。

还有一辆特别版赛车非常特殊,称为“GT Mk Ⅱ”,这是为了纪念GT40 Mk Ⅱ。但是这辆车高度赛道化,以至于不能合法上路。

时间已经走到了2022年的年底。Ford GT也即将停产。在全行业电气化的今天,Ford GT的未来会走向何方,谁也说不清楚。

回顾GT整个系列的历史,它似乎都在扮演击杀歌利亚的大卫的角色——但是细想之下,真是如此吗?

是,Ferrari在赛车领域深耕多年,蜚声世界,而且他们的民用车个个价格高昂,让人可望而不可即。而Ford,随便在国内的二线以上城市4S店扎堆的一条街上走两步,就能看到,十几万就能开一辆回家,仿佛Ferrari是高高在上的贵族,而Ford和我们一样都是工薪阶层。

但是实际情况却恰恰相反。以2021年计算,Ferrari全年营业额42.7亿欧元,而Ford则是营业额1363亿美元,高高在上的Ferrari只有Ford市场规模的一个零头。这还仅仅是汽车行业的收入,如果算上Ford的其他产业,这个差距还会更大。在资本运作方面,Ford更是老手——不论是老GT40,还是新世纪的GT,不论是勒芒赛场,还是民用车的贩售,总能闻到一股浓重的营销味。老GT40就是赛车导向的市场营销的结果,新GT极力向老GT40靠拢,卖的是情怀,而16年的勒芒GTE组别,铺天盖地的宣传以及之后一连串的纪念车型,甚至将和Ford关系并不大的JW Ford GT Mk Ⅰ都拿来致敬,这也着实是一场相当成功的营销。

所以,这其实是一个强大的城邦劝降不成便出兵击败了一个以尚武闻名的小村落,并以此来炫耀自己武功的故事。

说到底,还是那个老问题:赛车运动,它是体育运动、科技竞争,还是资本游戏?