09

8 月

工欲善其事:Photoshop 30年

- By IanGoo

嗯,准确的说是27年。前三年它还不叫“Adobe Photoshop”。

但是,这27年却见证了图像处理行业的风云变幻,革命不仅在简单的图像处理领域发生,还蔓延到了一切和图像打交道的行业——当然包括设计行业。 是的,身为设计师的你,电脑里一定、肯定以及必定会有这个——Photoshop。

打开它,提起数位笔已经成了现代设计师的日常生活状态之一。尽管仍然有老一辈设计师(尤其是美国高校里的老法师)对用PS画工业效果图嗤之以鼻甚至不乏抵触(他们更倾向Alias一站式解决全部问题)。但是PS渗透到设计师的工作当中已经成为了一个无法撼动的既定事实。

然而,和所有伟大的软件一样,PS的起步堪称极为不起眼,是一个无心插柳柳成荫的经典案例。

一个延期毕业的博士

就是这位。Thomas Knoll。

一般来说,如果被一个博士怼了,想要怼回去其实很简单,只要气沉丹田,面挂人畜无害的笑容问一句:“你准备啥时候毕业啊?”

对面的气焰就会被立即削掉大半。效果好的话,甚至可以做到让对方无语凝咽。

但是Thomas Knoll不一般,心态真的不是一般的好。1987年秋天,Thomas Konll正在密歇根大学读博士。总之不知什么原因,这位大爷得延期毕业。

就算是某些理工类高校的博士延期毕业率已经高达90%,被滞留在学校里总归还是让人颇有些郁闷的事情。一般人就该啃论文啃论文,该和老板套磁就和老板套磁,总之尽快毕业是正经事。但是Thomas Knoll却将这段时间过得闲得可以,软件出身的他,决定在自己家里的Mac Plus上来点Coding以消磨时间。

他的程序很……有些无聊。对于今天看着动辄sRGB色域的LCD甚至OLED显示器的人们来说,完全无存在的必要。但是在80年代末,它就很有些用处了——Thomas Knoll的程序可以在黑白显示器上显示灰度图像。

嗯?我看过黑白电视机你别骗我,黑白显示器明明是可以显示灰色的啊?

Sorry,那叫灰度显示器。真·黑白显示器真的就只能显示黑色和白色两种。但是通过安排像素点的填充率,可以模拟出某种类似灰度的效果来。要是想不明白的话,拿放大镜观察一下报纸上的照片就明白了。要让一块区域看着更“黑”,只要将黑色像素点排列得更加密集,反之亦然。raph –>

Thomas Knoll的这个程序——和他的毕业论文一点点关系都没有(所以说这延期延得很艺术)。他管这个程序叫“Display”。

这个小项目不仅和毕业一毛钱关系都没有,Thomas Knoll自己都觉得这完全就是个打酱油的小程序。 但是,另一个Knoll不这么想——他就是Thomas的哥哥John Knoll。

John当时已经开始工作。他供职于Industrial Light & Magic——也就是著名的工业光魔。彼时,工业光魔已经协助George Lucas创造了伟大的《星球大战》。计算机视效已经日益成为娱乐行业的重要元素。

在这样的大背景下,John Knoll看到了这个小程序的重要作用——数字图像处理。他正在工业光魔的实验室里尝试用计算机创造视觉特效,于是他让Thomas帮他编写一个程序来处理数字图像(反正延期毕业是吧……)。 John便拜托自己的老爹——当然也是Thomas的老爹——同时也是密歇根大学的教授(话说都学术二代了还延期毕业)——买了一台新的Macintosh II,让Thomas重写了一下Display的代码。新的Display得以支持Macintosh II的彩色显示。

随后,在John的压榨(大雾)下,Thomas还在Display里添加了图像处理插件(也就是今天的滤镜),并且能够支持多种图像格式,此外,还有一些很熟悉的功能,如软边缘选取——也就是今天所熟悉的羽化,还有色阶、色彩平衡、色相与饱和度调整。

这些功能在今天的Photoshop里都能找到。

到了第二年的夏天,Thomas Knoll也顺利毕业,John Knoll决定尝试挖掘Display的商业价值。在软件工业仍然处于萌芽状态的80年代,这并不容易。并且,盯上数字图像处理的也不止Knoll兄弟。就在一本杂志MacWeek周刊上,John Knoll注意到了一款名叫PhotoMac的软件。出于担心日后发生商业竞争的考虑,John Knoll专门跑了一趟SIGGraph,也就是计算机图形学大会,去调查这个软件。调查的结果反倒让John Knoll长出一口气——PhotoMac的功能与Display相比,还有颇多差距,并不会构成技术上的威胁。

除了一点——名字。

PhotoMac在技术上虽然不及,但是名字却相当直接明了——一个运行在Mac上的照片处理程序。而Display……“显示”?

想象一下哪天Need For Speed突然决定改名叫“Drive”(开车),这得多扫兴。Thomas也是这么想的。他想给Display换个名字。

在一次对外演示这个软件的时候,一位不知名人士对软件的名字提出了一个建议——Photoshop。

嗯,听着挺顺的,就叫这个名字吧。

于是直到今天,这个软件仍然叫Photoshop。并且在30年的时间里传遍全球。

得而复失,失而复得

一个独立的软件开发团队很难成功将软件商业化。

在今天这句话可能不正确,毕竟是互联网开道云端为王阿猫阿狗都能做App的时代。但是在软件得灌成磁盘或者光盘放在货架上销售的互联网前时代,这句话的命中率将近100%。我们今天习以为常的很多软件,其实都是开发团队并入大公司的结果。

PS自然也不例外。

在尝试发掘PS商业价值的过程中,John Knoll没有少磨嘴皮子,他找过Super Mac、找过Aldus,都没有成功,最后他们找到了Adobe。

在《参数化设计管窥》一文中,我们提到过Ivan Sutherland的两位弟子,其中一位Jim Clark已经介绍过了,今天得介绍一下另外一位——John Warnock。

说起Adobe的立身之本,估计很多人都会认为是Photoshop——如同Windows之于微软、AutoCAD之于Autodesk一样。然而并不是。虽说Photoshop确实是Adobe相当早期的商品,但却并不是Adobe创始人John Warnock亲手写的软件,而是收购来的(相比之下,Windows和AutoCAD在编写第一版的时候,两家公司的创始人可都是亲自上手的)。

Adobe的立身之本叫PostScript。知名度并不算高。但是,它的重要程度却和知名度完全不相匹配——如果没有PostScript,今天所有的打印机、印刷机将全部变成一坨废铁,整个出版印刷行业将会被连根摧毁。简单地说,PostScript是虚拟世界(计算机)与现实世界在平面媒介上互相对话的语言。

早在Warnock在Evans & Sutherland工作期间,他就打下了相当的计算机图形学基础。就在这期间,一种通用的印刷通讯语言的基本思路就已经形成了。离开Evans & Sutherland之后,Warnock来到了另一处计算机发展史上的圣地——施乐PARC。

PARC的地位同样和知名度极不相称,事实上,我们今天习以为常的很多计算机技术,都是从PARC走出的。如GUI,如激光打印机,如以太网,如鼠标,如图表、下拉菜单等GUI规范,如富文本编辑器(Word和WPS的老祖宗),以及和普通使用者相对远一些的面向对象程序设计、集成开发环境(IDE)、关系型数据库等等。可以说PARC塑造了今天计算机世界的半壁江山。甚至有统计表明,美国排名前100的计算机专家,有76位在PARC。

在PARC期间,Warnock开始考虑如何用普通的PC来控制当时的施乐打印机。在这期间,他结合以往的工作经验,开发了一个实验性质的语言——Interpress。

Warnock和他的上司Charles Geschke建议施乐将Interpress商用化——这当然是不可能的。对于一家企业来说,保持封闭、自洽的生态环境才是利润最大化的做法,而Interpress要在这个封闭的生态圈上开一个口子。自然,施乐的管理层想都没想,就把Warnock的建议给拒了。

作为顶级人才,Warnock一言不合就跑路了,还顺手撬走了上司Geschke。他们在Warnock的家——准确的说,和很多科技公司草创时期一样,在Warnock的车库里开始了自己的事业。 在Warnock家房子的后面,有一条小溪,名字就叫Adobe溪。

好吧,这家小公司就叫Adobe好了。

这一年是1982年。Thomas Knoll还正在读博。

就在车库里,Interpress的所有构思都成功实现出来,他们将其更名为PostScript。但是仅仅一个打印语言并没有什么用处,作为电脑与印刷机两者之间的桥梁,它得在两者齐备的前提下才能实现价值。最初Warnock和Geschke想过自己组装一台打印机,但是很快他们就发现还是让PostScript成为厂商支持的标准更加便当。而这时候,无奈的Steve Jobs向他们伸出了援手。 1985年,Macintosh的销量开始下滑,Steve Jobs亟需一个强大的Feature来支撑Apple的销量。他听说了Warnock和Geschke的工作,便找到了他们,注资250万美元,让Adobe为苹果的激光打印机LaserWriter编写PostScript控制器。

而在软件的实现上,Adobe找到了另外一家刚刚处在草创时期的小公司,就是前面提到的Aldus。Aldus的重点产品是桌面出版软件——可能不少人还用过,叫PageMaker。

PageMaker + PostScript + LaserWriter,苹果终于打开了局面。这一套组合拳挽救了苹果。同时,也让Adobe踏上了发展之路。

当Knoll兄弟找上门的时候,Adobe刚刚进入第六个年头。初步有了一些规模,但是却至少可以肯定一件事情——有时候,他们看东西的眼光,未必准。 因为1988年,Adobe把Knoll兄弟和他们的Photoshop给拒之门外了。

无奈之下,Knolls只能在硅谷继续寻找新的投资人,并且编写了一本手册来介绍这个新兴的软件。最终,只有一家扫描仪厂商Barneyscan愿意慷慨解囊。最终,Photoshop与Barneyscan的扫描仪软件捆绑出售,一共卖出去大约200份。

虽然不是太风光,但是这却是第一个商用化的、名字叫“Photoshop”的版本,版本号为0.87。至于Barneyscan,我在网上搜了很久,几乎找不到只言片语,在Bloomberg的企业资料库里记载简直让人哭笑不得:“Does not have any Key Executives recorded”(没有任何重大活动记录)。只在Answers.com上找到了一条很简短的话:

Barneyscan是很早时期的扫描仪制造商。我不是很确定,但是我认为他们已经倒闭了。但是这个名字能够留下来,全是因为它是最早打包销售Photoshop的缘故。

无论如何,这家早已消失的公司在最艰难的起步时期帮了Photoshop一把,这是一个值得铭记的名字。 在和Barneyscan短暂的合作结束之后,Knoll兄弟又回到了Adobe。这次,接待他们的是Adobe的艺术总监Russel Brown。

看完Knoll的演示,Russel Brown立即转过来游说Adobe高层,在他的推动下,Adobe一改往日的态度,买下了Photoshop的发行权。1988年11月,Knoll兄弟与Adobe协议开发专家Fredrick Mitchell口头达成协议。并且第二年完成了法律意义上的合同。

Photoshop自此成为Adobe产品线中的一个,并且很快成为了Adobe的拳头产品之一。以至于今天,在提到Adobe的时候,PostScript反倒没多少人了解了。 1990年,Photoshop 1.0发布。此时,在计算机图像领域,还有一个强大的竞争对手——来自字体发行商Latraset开发的ColorStudio。

对于这一对针尖对麦芒的软件,当时的Macintosh杂志MacWorld写了一篇专稿,让John Knoll和ColorStudio的主要开发者之一Marc Zimmer现场PK,内容是让两个软件对同一批图像进行修正与合成。最后的结果?

其实猜都能猜得出来,ColorStudio今天知名度接近于0,而Photoshop则家喻户晓。这一战成为了Photoshop起步阶段的最耀眼的成就。

之后的Photoshop虽有小挫折,却是一路青云,时至今日,成为事实上的行业标准。但是今天我们所熟悉的功能,却并不是一开始就有的。

“套件”

比如路径。

对于设计师来说,路径工具极为平常。但是在Photoshop 1.0当中,路径?不存在的。这是Photoshop 2.0的功能。因为这时候,有另一个强大的软件(的幼体)开始和Photoshop并肩作战,时至今日,它都是PS的好搭档——Illustrator。 设计师和插画师有些许不同,那就是对图面的精确度重视更甚。相较于自由绘画,路径使用了一种非常重要的数学工具来定义“图形”,这就是贝塞尔曲线(Bezier Curve)。PS2.0当中将贝塞尔曲线的工具命名为“Pen”(钢笔)。这个有些奇怪(名不副实)的名字一直用到今天,也就成了习惯了。

另一个重要的特性是将屏幕与纸张联系起来了——Photoshop开始支持CMYK。 然而,在新版本的众多特性当中,有一项特性却是看起来不甚起眼,但是却反映了当时的软件行业动向的——Photoshop 2.5首度支持Windows。同时在这个版本当中,过滤器和色板功能出现了。这些功能加上CMYK支持,毫无疑问显示出了Adobe在出版领域的野心。

1992年,计算机已经进入了GUI时代。GUI的第一枪是Xerox PARC打响的,但是第一个吃到蛋糕的却是苹果,然而,第一个大批量生产蛋糕的,是微软。

早在1985年,微软就在MS-DOS的基础上开发了GUI界面。其实这个“操作系统”充其量是一个DOS的GUI实现(Implementation),只能提供一些极为基础的功能。但是这样一个需要依赖于MS-DOS的半吊子操作系统却意外地取得了商业上的成功,“古典Windows”在1991年迎来了最后一个大版本——Windows 3.0,并且在1992年发布了最后一个升级版本Windows 3.1,而且发布了中文版。Windows 3.1可以支持多媒体,并且支持对桌面出版极为有用的TrueType字体。仅仅两个月,Windows 3.1的销量就达到了300万份。

和架构相对封闭的Macintosh相比,Windows——以及它的基础MS-DOS,是依附在IBM兼容PC上的。随着IBM开放兼容PC标准,这一兼容并包的硬件体系渐渐反噬Macintosh的市场,相应的,Windows的市场占有率也就水涨船高。

所以并不是很多人印象当中的“PS最早是Mac软件,很晚才切换到Windows”这种状况。第一,当年的Macintosh软件架构和今天的MacOS并不一样,第二,PS投靠Windows真的……很早。 对于使用PS画图的设计师,Ctrl+Shift+N的快捷键快被摁爆了吧(当然这个是可以自己改的我就不用这个单手够不着的快捷键组合另外AutoHotKey大法好)。看着图层窗口里上百层自己都眼晕(而且找!不!着!)。但是在PS 3.0之前,这些烦恼都不存在——图层功能是PS 3.0才引进的。

图层让一个图像文档具有更好的可控性,层与层之间互不干涉,最后合成一个绚丽的图像——其实这些,设计师应该都很熟悉。

从PS 3.0开始,PS已经开始培养起了一批非常忠实的拥趸了,这个软件在Adobe内部的地位也越来越高。 Photoshop 4.0主要是UI上的统一化。

Adobe将PS的UI与UX与公司其他产品统一起来,这逼迫一部分PS资深用户改变自己的操作习惯,惹得一些死忠粉跑到Adobe的网站上抗议。

不过最大的变化却发生在看不见的地方。自4.0起,Adobe完全买断了Photoshop,而不再是“获取发行权”那类只能创造小部分价值的手段。Adobe已经发觉Photoshop的前途不可限量。

熟悉PS的也都知道PS的撤消操作非常奇葩,整个Windows阵营都是Ctrl+Z撤消操作,按几次撤销几步。除了个把像Alias这样叛逃过来的或者Emacs这样天生自带500叛逆基因的刺头(其实也算是叛逃过来的),然而PS这个从1992年就跟着Windows的浓眉大眼的老革命也颇为不凡——Ctrl+Z只能在撤销/重做最后一步当中徘徊,想要多撤销,就得换用一个很别扭的快捷键Ctrl+Alt+Z(再次高呼AutoHotKey大法好)。 想喷的话,冤有头债有主,PS 5.0得背锅。就在这个版本里,Adobe引进了“历史记录”功能。用户可以在历史操作当中跳跃寻找,而不再是Ctrl+Z一步步回撤,其实效率是高很多的。

2000年,Photoshop的一个重大改进是提升与其他Adobe产品(Illustrator与当年刚发布没多久的桌面出版软件InDesign等)交互的程度。从PS 6.0起,用户可以很欢乐地在PS里选定一条路径Ctrl+C然后到Illustrator里Ctrl+V粘贴为一个形状——顺便提一下,在PS 6.0当中,PS也开始支持“形状”,本质上其实是一个带有填充/描边的矢量路径。就这个功能救了多少懒得喷底色的懒虫(默默捂脸)。

事实上,从这一版本开始,跨软件交互也开始逐步成为了Adobe的开发目标。“套件”的概念开始从一片模糊中成型了。Adobe也意识到,设计师完成创意工作,一个软件也许并不够。打群架才是最好的方案。

2002年的PS 7.0结束了Adobe的古典时代。这一版本的PS主要对数码相机的支持有所提升,添加了很多针对数码摄影的后期工具,如噪点修复、EXIF信息查看等等。同时,PS 7.0允许用户自定义笔刷。在7.0的一系列产品之中,有一个相当古老的产品线也画上了句号——PageMaker。在2004年发布最后一个更新版本7.0.2之后停止开发。而早在十年前的1994年,PageMaker的开发商Aldus,这个曾经可以和Adobe分庭抗礼的公司,被Adobe收购了。这也使得Adobe在桌面出版领域的信心爆棚,InDesign成为了接替PageMaker的继承人。

仅仅一年以后,Adobe发布了一个全新的概念——Creative Suite。 Creative Suite根据不同的行业应用,打包了各种满足需求的软件,如面向Web创作者,他们并不需要InDesign这样的出版工具,而桌面出版行业则根本用不上Flash、Dreamweaver和Fireworks(Macromedia表示赞同)。面向一个行业,多个软件通力合作,完成内容的创作过程。PS是多面手,Illustrator天生擅长于矢量,而设计到动态图的时候,Animation则可以创作丰富的HTML5动画。而从CS3开始,Photoshop也开始细分版本,渐渐地,这个曾经单一的软件发展成了所谓的“Adobe Photoshop Family”,包括入门版本的Photoshop Elements(其实这个是早已有之,1996年的Photoshop LE就是它的祖宗)、Standard、Extended、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch,当然,设计师用得最多的还是Photoshop Extended——也是功能最完善的Photoshop,至于Photoshop Lightroom,在CC版本当中已经从Photoshop产品线中独立出去了。

Creative Suite发展到了最后的Creative Suite 6之后,已经在各方面臻于完善。在这样一个庞大的套件系统当中,已经包含了创意设计的几乎一切功能:

- Photoshop:图像处理与绘制

- Illustrator:图形处理绘制

- InDesign:桌面出版

- Acrobat:PDF制作与处理

- Flash:富交互内容创作

- Dreamweaver:网页制作

- Fireworks:网络图形图像制作与处理

- Premiere:非线性剪辑

- OnLocation:视频录制与监控

- Encore:DVD创作

- AfterEffects:视效

- Audition:音频处理与混音

- Prelude:粗剪工具

那么下一个突破点在哪儿?

走向云端

就在2012年发布Creative Suite 6的前一年,Adobe悄摸开放了一个云存储服务——Creative Cloud。

是啊,毕竟,网络的力量在21世纪的第二个十年已经是不可阻挡的了。这年头混Geek圈,没折腾两下私有云或者VPS都不好意思跟人打招呼。

最初Creative Cloud仅仅是一个很简单的云存储服务,服务器架设在Amazon S3上(最近刚刚迁移到微软的Azure)。但是,这样一个很简单的云存储服务,可替代性太高了。Dropbox、微软OneBox、Google Drive,国内的各种云,乃至用户自己搭建的NAS/私有云,都是让Creative Cloud办不下去的理由。

不过Adobe毕竟是Adobe,深挖设计界的需求多年。他们的云存储显然不会是简单的云存储。事实上,按照Adobe的说法,Creative Cloud是“设计师的资产管理工具”。设计师的“资产”是什么?各种素材资源,和自己的工作数据。于是,Creative Cloud也就摇身一变,变成了一个素材市场+软件授权分发工具+字体管理工具+云存储服务。

Creative Cloud变成了一个庞大的生态链,与之相应的软件版本也就出现了,这就是一批标记为“CC”的Adobe产品。 这其中当然也包括Photoshop CC。

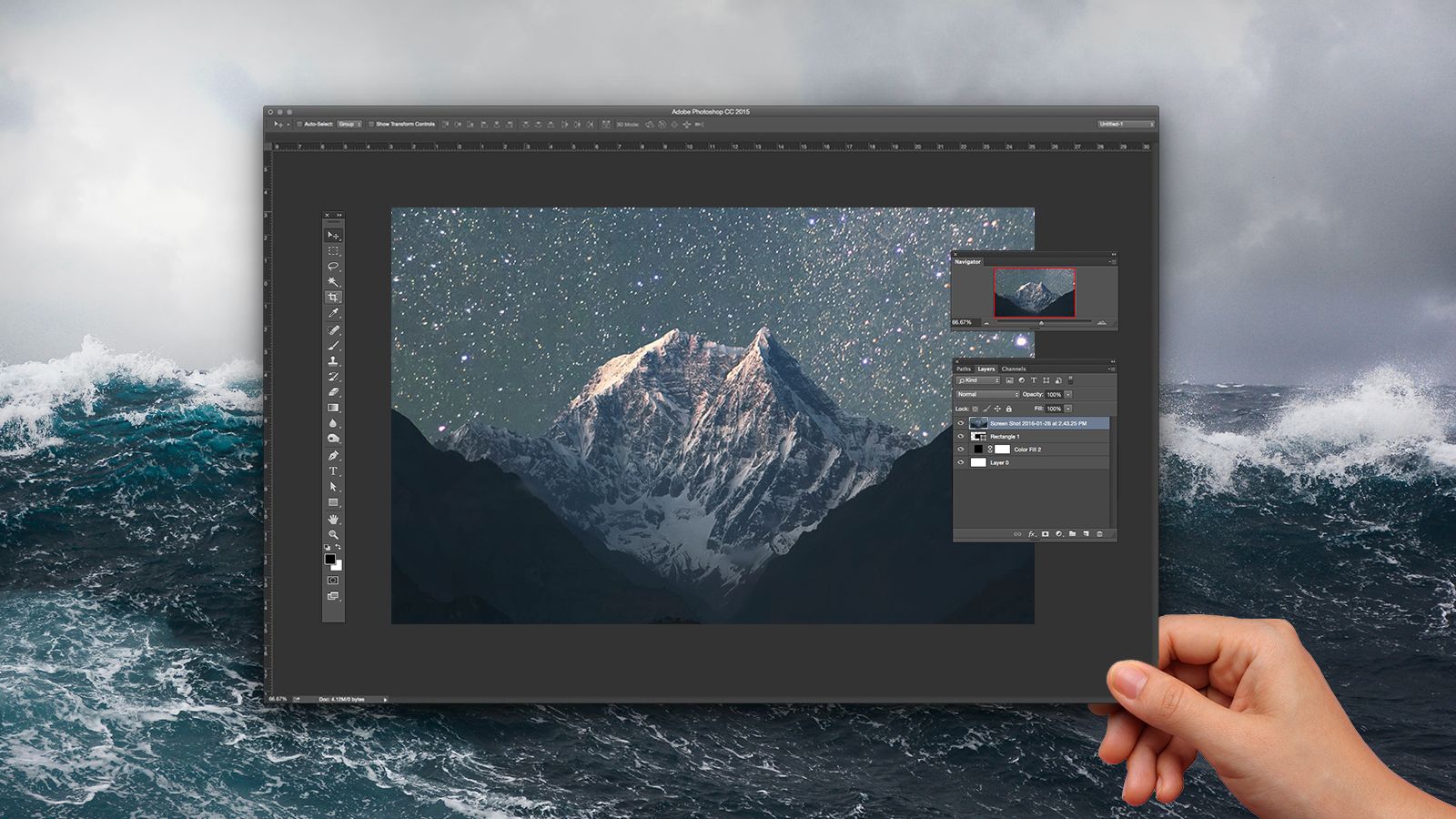

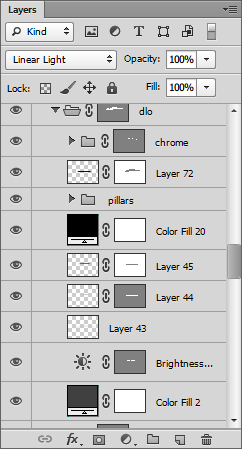

PS CC添加了不少有趣的新功能,如首选项同步(CC基本)、纠正照片拍摄时的手震、自动纠正三点透视、智能锐化、保留细节的重采样、隔离层、直连Behance等等。 然而,根据我短时间的试用,发现……似乎对于汽车设计师来说,只要有一条就足以让我放弃了。众所周知,设计师画一张效果图,图层栏经常会变成这样:

几十乃至上百个图层起步。这样的PSD文件我在用PS CC的时候,软件直接Boom了。第二次尝试,打开是打开了,但是性能……

算了,还是CS6吧。 毕竟看着CC在国内的定价,我是热泪盈眶的。

7499元/年(没看错CC是按时间收费的)。

美帝的价格?$49.99/月——折合RMB3960/年。

干得漂亮!Adobe继CS4之后再次成功阻止了我升级PS的冲动!又省钱了! 那么,如果不甩PS呢?

彼岸的风景

实际上,手握数位笔的设计师们并不必要在Photoshop一棵树上吊死。这个星球上从来都不乏优秀的软件——有些甚至是免费、开源的,他们一样在创意设计领域拥有举足轻重的地位。我们不妨看看这些PS之外的工具。

Corel Painter

Painter来自Adobe的劲敌(过去时态)Corel。若要说这两者有什么区别,有一句话非常精炼:

Painter is for painters, Photoshop is for digital.

Painter的最大特点就是尽可能模仿物理世界中的绘画过程。甚至有一个很变态的功能是“晾干画布”。在一些绘画的过程中,颜料的干、湿状态会影响画面的效果,马克笔的晕染就是设计师比较熟悉的一个手法。 Painter基本上就是一个全面移植了自然绘画媒介的软件,从纸张到画笔到颜料,在物理世界中存在的,在Painter当中也就能找到。它的功能如下:

而PS的功能如下:

对于绘画而言,PS毫无疑问远逊于Painter(实际上Painter是绘画领域的祖师爷+一哥),但是在其他方面,Photoshop对Painter形成了全面无死角碾压的态势。

那么问题来了,设计师绘制效果图是某种程度上的“绘画”吗?

也许并不是。设计师在PS里面有很多很常见的操作根本就是很离经叛道的,如图层混合、如矢量蒙版,这些都是很数字化的概念。设计师的画图并不能完全等同于传统意义上的“绘画”。这也许就是Painter在造型设计领域一直没能占据主流的原因所在。

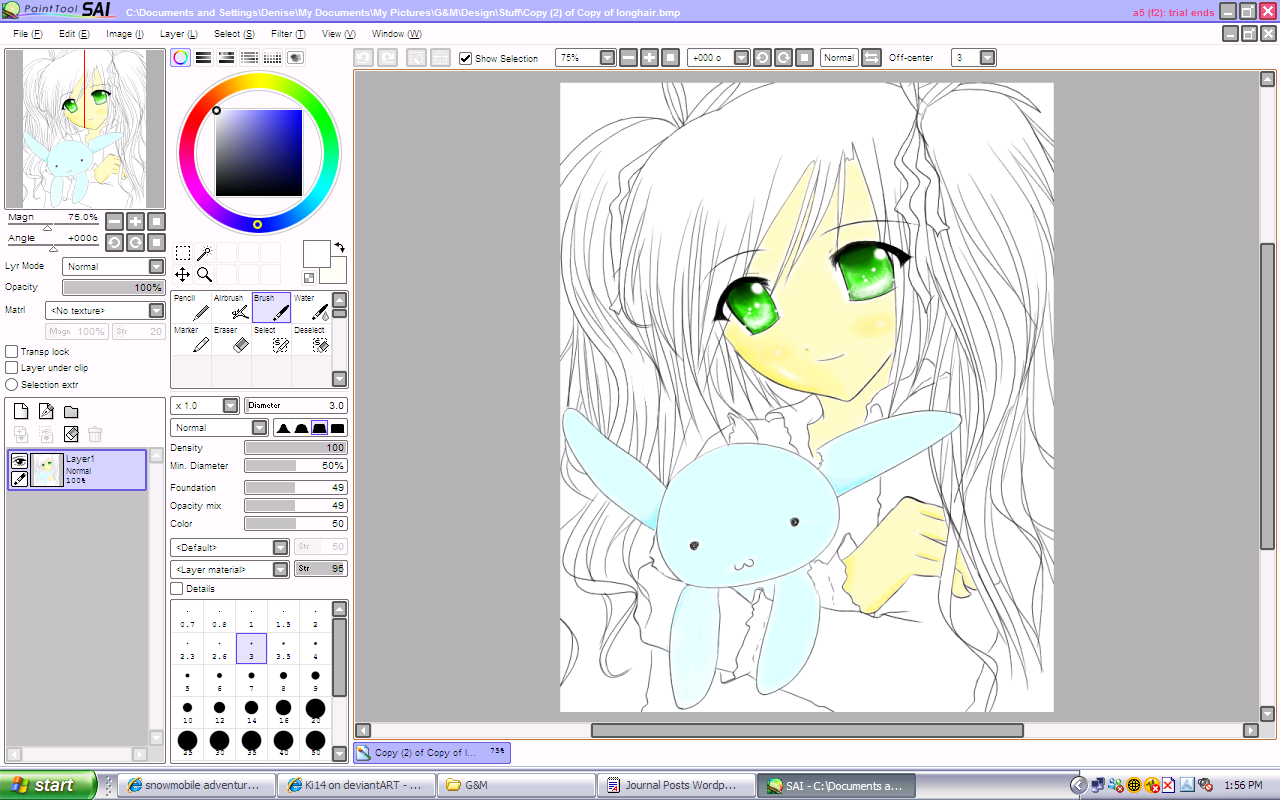

SAI:こんにちは

全名“EasyPaintTool SAI”。这是一个很异类的东西。

嗯是的,这货的主业是日式漫画。

然而,SAI却有一些让人眼前一亮的亮点,这也导致了SAI在设计师当中的使用率比Painter还要高。

首先,就是SAI的速度和效率。SAI的体积不超过100M,启动速度飞快、运行速度飞快,对系统的要求并不高。

其次,SAI拥有我用过的绘画软件当中最舒服的线条效果——而且尤为变态的是,它的笔刷竟然自带防抖效果。这对于手残的人来说简直是福音——当然话说回来,任何情况下都不可放松基本功的训练,不可过度依赖辅助。

最后,在这样的小体积、高效率的软件当中,针对绘画的相关功能竟然一点都不含糊。蒙版、图层混合等功能竟然多数都不缺席,而PS没有的东西,如纸张纹理,这种在Painter里才能找到的东西在SAI里也有。

但是SAI也并非没有问题,首先就是它那奇怪的文件管理器,用Windows自己的会导致地球毁灭吗?自己开发就算了,开发个好用一点的OK?学谁不好学Alias,人家可是乖乖用上了Windows文件管理器的嘛。

然后是纸张预设管理,约等于没有。横版ISO纸张的尺寸没有预设也没发自己保存。

最后,SAI宣称支持PSD,但是在很多地方都和PS不兼容,如SAI的“发光”图层混合,和PS的矢量蒙版在SAI里面会自动被栅格化。

当然,SAI用来画线那是极好的。

Autodesk:等等,我有话说

在设计师最熟悉的软件当中,Adobe众应当排名第一,其次就是Autodesk众。

但是说到底,Autodesk的产品和CAD/Visualization的关系更大一些,不过,很显然的,Autodesk并不满足只覆盖设计流程中的一部分,他们的目光也投向了设计师的工作流。

Autodesk Alias,作为一个很重要的曲面设计软件,却也在草绘方面颇为不俗。

Photoshop的强大之处在于它可以使用Bezier曲线来精确控制画面元素,这对于设计师来说是一个很大的Buff。但是Alias同样有这样的奇技淫巧。众所周知,Alias的Ctrl+Alt快捷键是吸附到几何元素。这样的吸附效果在Paint工作流当中同样有效,可以帮助画出非常干净利落的线条。

但是就作画本身,Alias就并不算强了。与Painter相比自然是败下阵来,它也无法和PS相提并论。毕竟PS虽说笔刷也拼不过Painter,它却可以让用户自己定义笔刷。Alias在这方面同样欠缺。 所以,虽说Alias号称是“Full workflow solution”,但现实就是用Alias来画图的设计师不多。针对此种情况,Autodesk拿起了曾经被放弃的一个产品。

2005年,Autodesk收购Alias|Wavefront的时候,Alias|Wavefront手里有一个很简单的草图软件,叫Sketchbook。2005年,Alias放出了最后一个Sketchbook的发行版。

Sketchbook大致可以理解为Alias绘图工具的简化版,在Autodesk接手之后,Sketchbook的开发被暂停了一段时间,然后再2008年继续开发,并分成了两个分支:Sketchbook Express和Sketchbook Pro。

Sketchbook Pro并没有太多的矢量功能,在图层混合上也没什么好说的,但是旋转对称和镜像对称倒是很有趣的东西。但是Sketchbook Pro有一个特点倒是其他软件无法相比的——跨平台。Sketchbook Pro支持Windows、MacOS、Android和iOS,这意味着除了主流的桌面/笔记本电脑,还能够运行于平板电脑甚至手机。

如果需要矢量功能怎么办? Autodesk又祭出了Sketchbook Designer。

当在矢量图层当中下笔的时候,会觉得……嗯?怎么有些不一样?

一笔下去,仿佛有个人在帮着重新描图一样,线条自动平滑化,更让人不可思议的是,在线条上出现了一个个控制点,拖动这些控制点就可以让线条自由变形。

等等……这究竟是画笔还是矢量工具?

事实上这就是Sketchbook Designer的理念——融合矢量与位图双方的优势。位图的细腻表现加上矢量精确+便于修改的特点,理论上是不是Sketchbook Designer就是终极利器了?

鬼才信……

图层混合?不存在的。矢量蒙版?可以曲线救国——用矢量勾出边界然后选择选区。但是那样一来,边缘全是狗牙,质量简直感人。

所以其实在Sketchbook Designer当中,矢量功能基本上也就用来勾线了……

GIMP & Krita

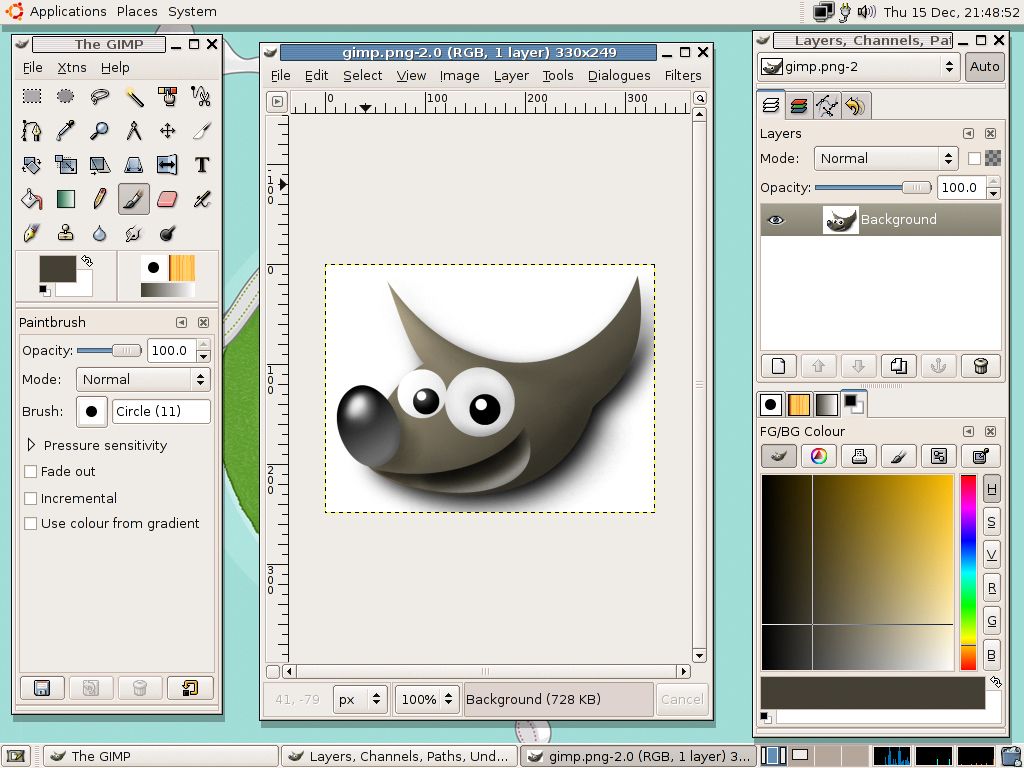

GIMP和Krita知名度并不算高,因为这两个软件的出身并非商业软件,而是自由软件。 先来说一说资格更老的GIMP,它早在1996年就开始发布公开版本了。

GIMP全称“GNU Image Manipulation Program”(GNU图像处理程序)。顶着“GNU”的名字出现的自由软件,一般都不同凡响。

所谓的“GNU”,指的是1983年Richard Stallman在MIT发起的自由软件运动。Unix,并不是如很多人想象中的是自由软件,而是商业软件。如之前提到过的SGI的Unix操作系统Irix,就是不折不扣的商业软件。为了摆脱商业的限制,Richard Stallman基于Unix的设计思路,设计了一套类Unix系统,称为GNU。1991年,Linus Torvalds在Minix思路上编写的Linux Kernel实际上也继承了Unix的设计哲学,Linux出现之后,由于两者的理念相近,顺理成章的GNU和Linux也就合二为一,称为GNU/Linux。

从功能上说,GIMP是和Photoshop很接近的一个,而且在二十多年的发展历史当中,PS拥有的功能基本上也都有了。唯一的问题就是操作习惯了。对于长期泡在PS环境当中的设计师而言,要切换到GIMP的操作习惯,实在是不容易,而且越熟悉PS,就越难适应GIMP。

当然,GIMP的意义远不止“开源版PS”那么简单。为了能高效率地执行绘图命令,GIMP的开发者Spencer Kimball和Peter Mattis开发了一个新的库——GIMP Drawing Kit(GDK),GDK随后发展成了GTK,以及今天的GTK+和GTK#——在图形库当中,占据了半壁江山,今天很流行的Gnome、Unity桌面环境、MATE桌面环境等等都是基于GTK+的。另外半壁是Qt。 恰巧Krita就是基于Qt的。

而开发Krita的,同样来头巨大——KDE。

换句话说,如果说GIMP是GNU/GTK的嫡系软件的话,Krita那就是Qt的嫡系软件。

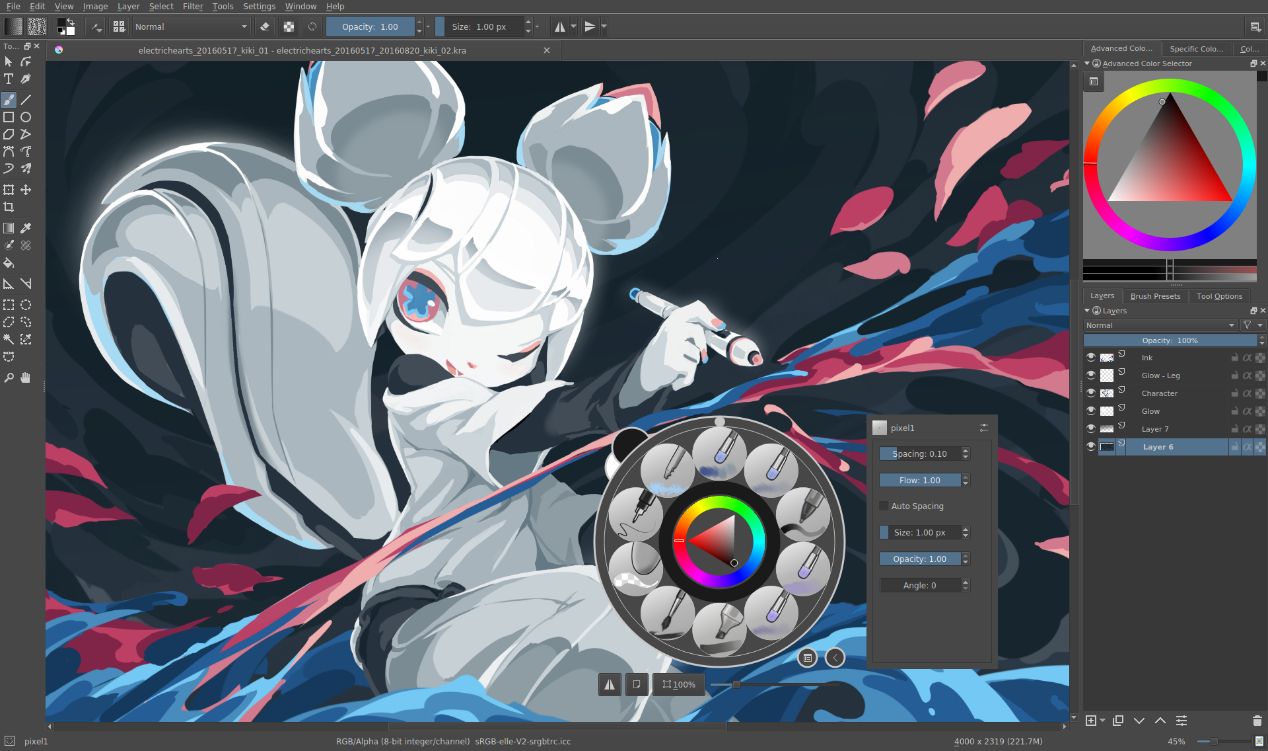

Krita的起源也是山寨,它是KDE的创始人Matthias Ettrich想要在Qt GUI环境下实现GIMP的功能,这一思路后来变成了KImage,并在2002年更名为Krita,2004年起开始作为独立软件存在。

2013年,Krita基金会成立,专门维护这一软件。与看着有些僵化的GIMP相比,Krita用起来更加舒服,也继承了KDE一以贯之的优秀交互特性。

当然,不论是Krita还是GIMP,都是开源且免费的。在商业领域Krita和GIMP完全可以放心大胆地用,而Photoshop则必须支付一大笔费用(尤其是Adobe CC在国内的定价堪称抢劫)。

更重要的是,Krita和GIMP在跨平台特性上远胜于Adobe。Photoshop只能支持Windows和macOS,而Krita和GIMP能做到跨平台通吃——一切*ix系统(包括Linux、BSD、Solaris)、macOS、Windows都能使用。尤其在Linux系统之下,Krita和GIMP是PS的绝佳替代方案。

其实说到这么多,如何选用绘画软件其实是一件非常个人化的事情。我觉得SAI或者纸笔勾线稿效果颇为不错,而渲染用PS更为顺手,也有人用Clip Studio Paint一条道走到黑的。总之,选择自己用着顺手的才是真理。 对于一个Studio来说,Workflow的标准化和制度化有其重要意义,但是对于个体设计师来说,设计工作是高度结果驱动的——只要保质保量输出交付物,用的什么工具并不重要。