15

8 月

心有猛虎:来自赛车的设计元素

- By IanGoo

我们平时接触到的汽车,多数都是非常谦卑的家庭成员。接送孩童、上下班通勤是它们的日常活动。因此,这些车更看重空间、舒适、油耗等性能指标。

但是,汽车的本质是什么?

一台速度机器。

一台几万个零件精密组合起来的速度机器。

而这样“速度机器”的极致,便是赛车。

虽然赛车几乎所有人都知道,但是赛车的很多细节却并没有多少人了解——甚至包括主机厂的工程师。因为赛车早在20世纪初期便已经和民用汽车分道扬镳。在一次内部培训上甚至有工程师问出了“赛车有几个气缸”这样的问题,而更搞笑的是培训师竟然答不上来。

但是不管怎样,赛车都是汽车文化圈中不可或缺的一个存在,其中一个表现就是它对汽车造型设计的影响。

不信?

且听我道来。

恐高症

想要让一辆车更加运动,该怎么办?

一个老练的设计师肯定会本能地把车压扁、拉宽,哪怕是没有设计经验的改装玩家,在改装自己的座驾的时候,也会选择进行姿态调整,让整车显得更加低趴。

没毛病,赛车就是这样的。看上图,离地间隙变得极低。而且横向上看,原本A4的车壳上被装上了四个鼓包,硬生生拉宽了车身。

可是,为什么?赛车这么设计的目的是为什么?

其实很容易理解,更低可以让赛车的重心降低,更宽可以让赛车在地面上的支撑面更大,从而强化了弯道中的稳定性,增加过弯极限,提升赛道成绩。

除此之外,还有一些空气动力学上的考量,下面会提到。

可是为什么要在车身上做出四个大鼓包呢?直接把轮子拉出来不行吗?

这就涉及到赛车领域一个地位极其重要,但是很多观众不怎么在意的东西——技术规格。为什么F1赛车长得都差不多,又为什么我们管它叫一级“方程式”赛车?这里的“Formula”并不是指数学方程,而是统一的技术规格。

任何体育赛事都必须要有自己的规则,否则就会变成打群架。涉及到运动器材的体育运动,也需要对器材作出限制,否则穿着钢铁侠的盔甲或者Crysis的纳米服踢足球那可就热闹了。于是棒球的球棒一定要是实心的一体材料,乒乓球一定是40mm直径而不是以前的38mm直径。

到了赛车,这个体育运动的“器材”有点特殊。体积大、技术复杂度突破天际,如果规则限制不当,可能造成两个后果:要么是赛车过于复杂造价高昂连带比赛运营也是拼命烧钱,要么是比赛过于危险容易出人命。

历史上不是没有过这样的教训,第一次涡轮增压时代的F1、Group B、Can-Am,都可以了解一下。

但是,几乎所有的赛车都会在技术规格里写清楚是否允许车轮外露于车身。乃至基本上没有限制的Can-Am的Group 7都不例外。Group 7要求:

- 车身内需预留两个座位的安装控件

- 车轮不得外露于车身

上面的DTM属于Touring Car类别,而Touring Car一个基本的要求就是车轮不能外露。所以,在拉宽轮距的同时,做了四个大轮拱将车轮包覆起来。

但是这种大外抛翼子板却也形成了一种设计风格,曾经AMG很喜欢这种设计。

说完了宽度,再说高度。

赛车有多低,上图A5和A5 DTM的对比可以看得很清楚。但是,为什么?

赛车的“低”,原因有很多,其中一个很重要的原因就是降低重心。但是怎么做到的?

改装玩家都知道,换短弹簧、运动避震套件都可以降低高度。那么赛车是怎么做到的?

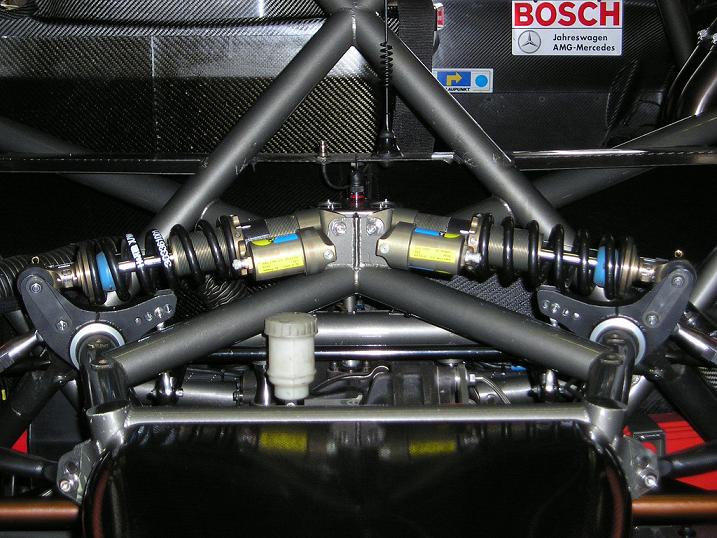

注意看一下,赛车的悬架似乎和一般的民用车……很不一样。

民用版CLK的后悬架是多连杆,而上图,则是双叉臂推杆。不仅可以将车身压得更低,而且可以大幅强化侧向受力性能。

DTM这样只是壳子看起来和市售车类似,里面的结构完全不同的,叫做Silhouette规则。类似的还有WRC、PPIHC无限制组、Funny Car、V8SC、SuperGT、NASCAR等。

其实,降低车高,除了重心上的考量,还有一个很重要的因素——

禁止起飞!

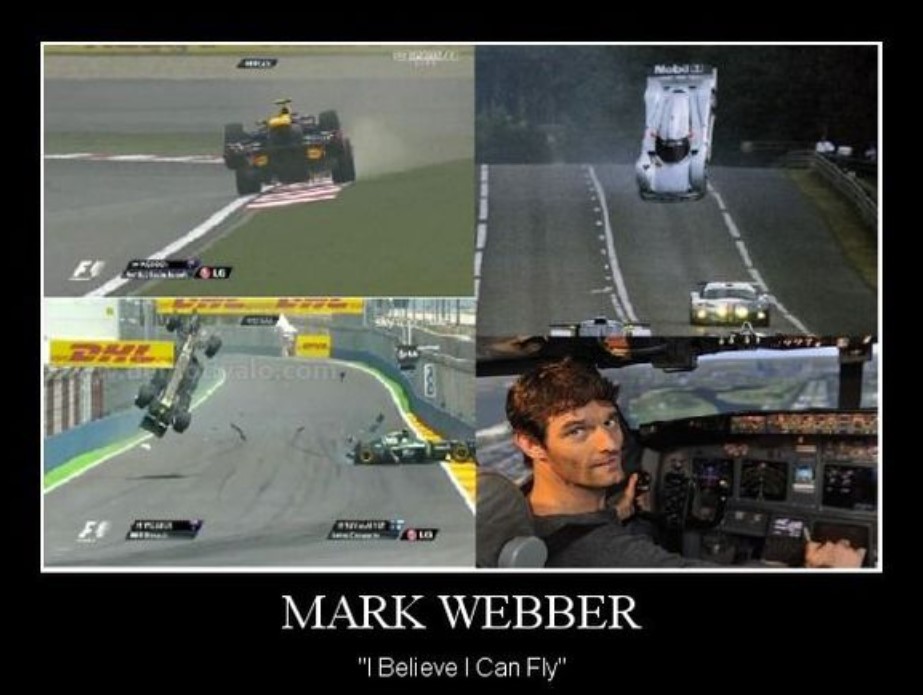

升力特性可以说是赛车的大敌,关于这一点,著名机长Mark Webber有非常惨痛的领悟。

赛车的理想状态应该是时刻紧紧压住地面,这也是为什么赛车时时刻刻在强调“Downforce”的原因。而获取下压力,思路并不难理清——第一种,增加车辆的质量。然后你就会被历史的车轮给碾得稀碎。不论是民用车还是赛车,轻量化都是绝对的趋势,甚至被写入到了国家《汽车产业中长期发展规划》当中。足够轻的汽车除了可以省油,也可以让它在赛场上更加敏捷,加速减速过弯都大有裨益。这也是为什么赛车很多都采用技术含量极高、价格极昂贵的复合材料来制造。

既然这条路走不通,那么换一个思路?联想到飞机的起飞是由于空气流过翼面产生升力,那么将机翼倒扣过来,是不是就可以产生下压力了?

这也就是赛车上各种密密麻麻的空气动力学套件的作用。赛车领域将空气动力学做到极致的,当然就是F1。但是由于F1的设计和民用车偏离甚远,这里也就不多提,但是不论是F1,还是房车,还是GT,都有一个硕大的标志性零件——扰流板(Spoiler)。

由于场地赛车以后驱居多,后轮的循迹性能对赛车的弯道稳定性也非常重要,所以保持一定的后部下压力非常关键。而在空气动力学套件当中,扰流板就是非常关键的部件。它正是一个倒扣的机翼的形状,将气流偏转向上,从而获得相当的下压力。

扰流板的端板上还可以看到两道圆弧形的槽,这是干什么的?它是用来调节扰流板的角度的。不同的角度可以获得不同的下压力。调校的依据就是赛道的布局。有一些赛道是很经典的高速低下压力赛道,弯道舒展,长直道很多,如意大利Monza和比利时Spa,这些赛道就需要调低下压力——同一套空气动力学套件,下压力和风阻往往成正相关,调低下压力往往可以换取更低的风阻,这样在高速赛道上可以获得更高的极速,有一些赛道则是多弯的低速赛道,需要赛车拥有更强大的下压力,如蒙特卡洛或者澳门东望洋赛道,这些赛道就需要将下压力调大。

值得一提的是,“下压力”的意义,在赛车领域并不是一个很古老的话题。工程师直到60年代中后期才意识到空气动力学产生的下压力的巨大作用,而在此前,赛车在设计时,无一不将气流当成产生风阻的大敌。因此,多数的赛车采用的都是削减风阻的设计思路,20世纪最伟大的赛车(没有之一)Porsche 917在设计之初就是这样的思路,结果导致车辆在速度超过300kph之后呈现升力特性,因此稳定性非常糟糕,在首次参加勒芒24小时耐力赛的时候甚至夺走了一名车手的生命。直到第二年换装“短尾”设计的917K,赛车的稳定性才大幅提升,成就了一代赛车神话。

大洋彼岸,Can-Am的Chaparral是第一个采用下压力来设计赛车的车队。Chaparral 2F就已经挂上了一个巨大无比的扰流板。

扰流板作为赛车的标志性零件,也对民用车的设计产生了很大的影响。从改装车和高性能车领域,一些民用车就以挂上一个扰流板作为“运动”的标签。

大型Spoiler并非适用所有车型,在尾部增加一个鸭尾(Ducktail)也有一样的效果。

发展到今天,一些很普通的买菜车也喜欢加一个小鸭尾,让车子看起来更精神一些。

上面说了,尾部的扰流板主要提供的是后部的下压力,那么车头呢?

对于武装到牙齿的F1来说,答案显而易见——车头有一个和扰流板类似的鼻翼,很显然可以提供相当可观的下压力。但是一般的GT/房车呢?

我们可以看到赛车的车头位置有一个类似铲子一样的东西,这就是车头下压力的关键零部件——分离器(Splitter)。

顾名思义,分离器就是将车头的气流一分为二,一部分经由车底流向后方,另一部分则经由分离器上方,但是这两股气流的命运是不一样的。车底气流一路向后,会被加速抽出,而上方气流则会遇到车头,这就是气坝(Air Dam),遭到阻挡而减速。

很基础的空气动力学原理——气流越快,压强越低。这样,分离器上方低速气流产生的压强大于下方高速气流的压强,就会产生向下的压力。

那么问题又来了——为什么车底气流会加速抽出?

答案需要到后面去找。

在赛车的尾部下方,有一个不太显眼的东西,带有一排竖向的鳍片,这就是车底气流加速的关键部件——扩散器(Diffuser)。

如果将扩散器与地面之间想象成一个封闭腔体——毕竟场地赛车离地间隙很低,这个腔体的截面积从前往后是递增的,气流在这个过程中会形成负压,将车底气流加速抽出,从而加快车底气流速度。这是对赛车性能极为关键的一个空气动力学组件,它和扰流板不一样,扰流板在提供下压力的同时也会带来负作用——更大的风阻系数。而扩散器并不会对风阻系数产生太多的负面影响就可以提供相当可观的整车下压力。这种在整车底部与地面之间制造负压而产生下压力的手段,叫做地面效应。

这里就可以回答上面一个问题了:赛车离地间隙这么低,另一个重要原因就是增强地面效应。赛车底部与地面之间需要形成一个尽可能密闭的腔体。

在深井冰辈出的Can-Am赛场,将地面效应玩到走火入魔的还是上面首创空气动力学下压力的Chaparral。

Chaparral 2J是一辆非常独特的赛车,它的后面有两个非常大的“风扇”,这正是Chaparral丧心病狂的设计——与其费劲巴拉地用扩散器+分离器,还不如干脆用风扇把车底空气直接抽出来。Chaparral 2J也因此获得了一个非常雅致的诨号——Sucker Car。

然而,Chaparral 2J并不能算一辆成功的赛车,它过于倚重地面效应,可以看到它没有装设任何扰流板,为了尽量密封车底,在赛车底部四周装上了一圈橡胶裙边,这样的设计在完全平面上自然效果可以,然而只要压上路肩或者赛道上有任何不平整,地面效应就会失效,赛车会瞬间失去大量下压力,这是相当危险的。

扩散器的形态也出现在了民用车上,当然——普通买菜车上的“扩散器”只是一个装饰罢了。

以买菜车的速度、离地间隙以及这个“扩散器”的设计,并不能起到降低车底气压的作用,但是确实可以让车看起来更加精神,更有“赛车范儿”。

血盆大口

运动车型相对于普通车型张一张血盆大口几乎是共识了。

开口、大量的开口。包括Lamborghini Aventador前脸两侧的进气口、Subaru WRX STI的引擎盖上的开口等等,这些开口都是干嘛用的?

其实主要是冷却。发动机进气的要求没有想象中那么高,以F1发动机性能之强,也只需要一个位于驾驶员头顶上的小进气口就够用了,至于两侧那巨大的开口,那是给散热预留的。

场地赛车长时间在极限工况下运转,其可靠性甚至比性能更为重要。尤其是耐力赛,赛车需要满负荷运行6小时、12小时乃至整整24小时,这是极为严苛的考验。

虽然普遍意义上说,赛车的可靠性不比民用车——民用车可以1万公里才保养一次,如果正常保养,十数万公里内动力总成并不会出致命的故障。但是如果逼近设计性能极限的话,则正好相反。一般的民用车总会因为各种问题而无法像赛车那样坚持很长时间,哪怕民用车中的高性能型号也不例外——比如Focus ST,跑赛道三圈就是极限,第三圈能明显感到刹车踩下去脚软刹不住,这就是制动系统过热。

过热是一切赛车的大敌——不管是内燃机赛车还是电动赛车都不例外。一般来说发动机都拥有比较完善的散热系统,但是刹车,就不一定了。

在比赛当中,烧红的刹车碟比比皆是,这时候,刹车碟的温度可以达到1000℃以上。普通民用钢制刹车碟在这个温度下早已衰退——铁的熔点不过1500℃。

幸亏这种刹车碟一般使用的是碳质或者碳-陶质,其抗热衰退性能好很多,但是另一方面,冷碟性能很差,钢制刹车碟在室温下就可以完全发挥制动力,而碳碟需要一定温度才能获得更好的制动力。

但是这并不意味着温度可以无限升高,卡钳、制动管路和油液都有一定的工作范围,所以还是需要降温。

因此,在赛车的各个位置,都能找到开口,起到冷却作用。而高性能车为了营造这样的形象,也就会采取多开口。

开口的细节也有讲究。赛车其实很不讲究,用一个钢丝纱窗一类的玩意儿挡住,不让石子击中脆弱的散热器就可以了。但是这样的设计也导致了一个无心插柳的结果:一个开口,真的就是一个开口,里面基本上看不见什么东西。但是,民用车显然是不能这么操蛋的。于是,多数厂商会选择在进气口上做一些处理,比如喜闻乐见的蜂窝格栅。

其实蜂窝格栅就是为了削弱传统镀铬横条格栅带来的对这样一个巨大进气口的“切削”作用,让这个进气口显得更加深邃,在考究和运动之间取得一个平衡。

方向盘与换挡

好,我们进入驾驶席。

很多超级跑车都会一种叫做“平底方向盘”的设计。

而一些概念车上,方向盘更是早已突破了“圆形”的界限。

这又是从何而来呢?

很简单——

赛车,在广大人民群众看来,是汽车的“运动”和“技术”的巅峰。自然而然的,异形方向盘就作为一个设计元素被用了过来。

不过,赛车这么设计,其实算是迫不得已。早期的赛车,包括F1在内,都是圆形方向盘。但是,随着赛车技术的进步,驾驶舱的空间越来越小,车手往往需要拆除快拆方向盘才能出入驾驶舱。在这样局促的空间当中,平底方向盘可以为车手腿部预留出较多的空间。

但是非圆形方向盘也会存在问题——在多圈旋转的时候,非圆形方向盘不像圆形方向盘那样可以一把抓住就能够继续转动。不过这对赛车也不是什么大问题,赛车的转向比很小,因此,方向盘不会转动太多角度,比如F1,从中间到一边打到头也就120°左右,车手在整个驾驶过程中双手不用离开方向盘。

因此,赛车使用非圆形方向盘不会有什么毛病。

赛车方向盘的另一个特点是上面密密麻麻的按钮开关。不过,现在的民用车似乎也有这样的趋势。

就算不是Ferrari,多功能方向盘也总归是“真香”的范畴。

其实原理很简单,赛车手不可能腾出一只手调整太多的东西,所以最好的放置按钮旋钮的地方就是方向盘上。不过,赛车可以调整的东西太多了:空燃比、前后刹车配比、涡轮压力值等等。这里面有很多在民用车上都是无法在车内进行实时調整的。

另一方面,民用车需要随时调整的变成了音乐、娱乐系统、ADAS等,这些放到方向盘上也就可以理解了。

对比一下上面的Arteon和再往上的488 Pista,就会发现这两辆车虽然价格差距非常大,但是都使用了相同的换挡设备——拨片。

但是区别也很明显,Ferrari的拨片非常长,而Arteon则很低调。但是这只是表象,真正的区别是——488 Pista的换挡拨片是固定在转向柱上的,不随着方向盘的转动而转动。但是,Arteon则不然,它是固定在方向盘背部,随着方向盘一起转动。

不要小看这小小的区别,它涉及到两种不同的驾驶哲学。在赛道驾驶,有一个很重要的原则——弯中不要轻易换档。弯中换档很容易导致Spin,因此,Ferrari、McLaren这类大概率会下场跑赛道的跑车往往会采用固定式换挡拨片,不允许驾驶者在方向盘转过较大角度的情况下换挡。而更加注重日常实用性的跑车也会采用类似Arteon那样比较日常化设定的换挡拨片,如再往上的Audi R8。

那赛车是个什么样的设计呢?

很出人意料的是,F1赛车的方向盘后采用的是随动式的换挡拨片。一方面是极为拥挤的赛车座舱里实在是寸土寸金,塞不下太大的拨片,另一方面,开这车的都是这个星球上最顶级的司机,绝对不会在弯道里乱来。

那么GT、房车和拉力赛车呢?

他们很多并不使用拨片,而是使用换挡杆。

上图是一辆WRC赛车的驾驶舱,可以看到方向盘旁边上有个扫把杆(准确说有俩),其中一个是换挡杆,另一个是液压手刹。

这些赛车的换挡方式是通过推拉换挡杆的方式进行的,那么问题来了,怎么换?

开过带有手动模式的自动挡车的都知道,一般来说是向前推进一档,向后拉退一档。

但是赛车正好相反——向后拉进一档,向前推退一档。

这到底是怎么回事?

其实也很简单——找个空旷场地,开一脚地板油就明白了。巨大的加速度会把驾驶员向后推,这时候赛车处于加速状态,需要进挡,那这时候向后拉换挡杆和驾驶员受到的加速度正好契合。而减速的时候正好相反,一脚重刹下去,驾驶员会被向前甩,这时候正好需要降档,那么推换挡杆降档也就顺理成章了。

这是赛车的设计逻辑。它在赛车环境下非常合理——但是不符合这个动作的示能。

在一般的道路驾驶上,司机并不能感受到赛车那般凶残的加减速,对加速度这个概念的理解并不深刻。普通驾驶者的理解是,升档意味着“向前”加速,降档意味着“向后”减速,因此,一般的M档设计是向前升档,向后降档。

但是,民用车里总有刺头。而且一般是标榜“运动”的品牌居多,如BMW,如Mazda。

轻量化

任何一个熟悉赛车的人都知道,赛车制胜于赛道,依靠的绝对不是单纯的大输出。在输出之外,还有一个很重要的因素——重量。

滚上去看看Polo R WRC的内部,就可以看到什么地毯、内饰面板啥的,一概没有,直接就是脚踩钢板。

赛车轻量化到了极致,甚至技术已经达到了规则不得不作出限制的程度。今天的一辆F1赛车的重量仅有743kg——但这并不是技术的底线,而是FIA做出的限制。如果没有这个限制,车队可以将一辆赛车的重量控制在500kg甚至不到!

不过,细看之下,就会发现还是有个什么东西包裹着仪表台的,门内板上也有内衬材料。我们能找到的这两个,是“轻量化材料”的典型——碳纤维增强树脂(CFRP)和Alcantara。这两种材料,在高性能跑车上经常能见到。

从上图Lamborghini Centenario的内饰可以看得到大面积地采用了Alcantara和碳纤维的包裹。

碳纤维——真的只是纤维。它拥有很高的线性模量,若按照正确的方式编织,用作环氧树脂材料的“骨架”,这就构成了碳纤维增强树脂(CFRP)这种非常强大的复合材料。

CFRP最大的特点是比强度极高,能够达到同等的金属材料的强度的同时,重量大幅轻于金属材料。因此,CFRP在汽车领域得以超越铝合金,成为高端轻量化材料的标杆。

CFRP在汽车领域最早运用于赛车,1981年McLaren FW07C是第一个采用CFRP车身的赛车,此后,CFRP逐渐转向民用,还是McLaren,McLaren F1是第一个采用CFRP车身设计的民用车。自McLaren F1之后,CFRP逐渐就成为了高性能跑车制造商的香饽饽。

最近,BMW甚至将整车CFRP下放到了40万级别的BMW i3上,堪称最便宜的全碳车身量产车。

当然,全碳车身是非常奢侈的,一般的买菜车是用不起的。不过,既然长期以来CFRP≈高性能这样的印象已经形成,那就用CFRP或者CFRP纹理的装饰打打Deco也是极好的。

而另一种材料——Alcantara,也是标榜“高性能”的车上的常客。

Alcantara是1970年代由日本东丽发明的一种材料,组分为68%的涤纶和32%的PUR(聚氨基甲酸乙酯),其特点是极其优异的耐磨、防滑性能,密度又低,还有阻燃性能可以选,这自然就成了高性能车型——包括赛车的最爱。F1的座椅就采用了阻燃Alcantara材质。

但是Alcantara是标标准准的垄断市场——正宗的Alcantara指的就是由意大利Alcantara S.p.A在意大利制造的产品,价格非常高。因此在市面上也就有了不少“翻毛皮”的仿品,做出接近Alcantara的质感,让整车的内饰看起来一下子彪悍了不少。

赛车和一般民用车,虽然已经分道扬镳一个世纪了,但是,他们都是车,赛车依然在很多地方影响着民用车的设计,这大概也是“功能美学”的一个体现吧。