29

10 月

赛博朋克视觉符号

- By IanGoo

最近两年,赛博朋克这一话题突然变得热潮起来。银翼杀手2049作为经典的续作搬上了银幕,《攻壳机动队》被改编成了真人电影搬上了银幕,《铳梦》被改编成真人电影《阿丽塔:战斗天使》搬上了银幕,沉寂了16年的上古IP《黑客帝国》也被传出正在拍续作《黑客帝国4》。这里很多IP在之前都属于受众圈子很窄的小众作品,如攻壳机动队,算是相当硬核向的动画和漫画作品,改编之后一下子街头巷尾都知道“攻壳”了。游戏领域也动作频频——老牌赛博朋克IP Deus Ex(杀出重围)和Metal Gear(合金装备,也被改编成了电影)自不必说,波兰蠢驴的Cyberpunk 2077更是在名字里就冠上了“Cyberpunk”之名,而且前期造势之浩大也让很多并不太接触游戏的人知道了“Cyberpunk”的大名。

可“赛博朋克”究竟是什么?

为什么有些明明是在当下拍摄的照片看着就那么赛博朋克呢? 这就是我要探究的——赛博朋克的视觉符号。

Contents

什么是“赛博朋克”

在讨论赛博朋克的视觉符号之前,我们需要先知道——赛博朋克究竟是什么?

先说说“赛博”

Cyberpunk里的“cyber-”,是一个英语当中非常常见的词缀,但凡用上这个词缀的基本上都和网络有关。比如cyber warfare(网络战)、cybercrime(网络犯罪)、cyber culture(网络文化)。但是,这个词的来源是一个非常专业的术语——cybernetics,即“控制论”。而“cybernetics”一词又来自于希腊语的“κυβερνητηζ”,即“舵手”。控制论的主要研究内容是信息的传输与控制。比如,要让一个机械臂做出相应的动作,必须给定输入信息、信息走向哪些伺服电机、为了避免机械臂力度过大损坏工件需要收集压力传感器的哪些信息、根据这些反馈信息如何调整输入信息等等。既然控制论本身研究的是信息,那么我们再看看今天的互联网,那就是一个无数条信息溪流汇聚而成的汪洋大海。所以用cyber-这个词缀来描述与互联网相关的词汇也就能说得通了。开创这一风潮的是赛博朋克科幻历史上的重要作家——威廉·吉布森(William Gibson)。

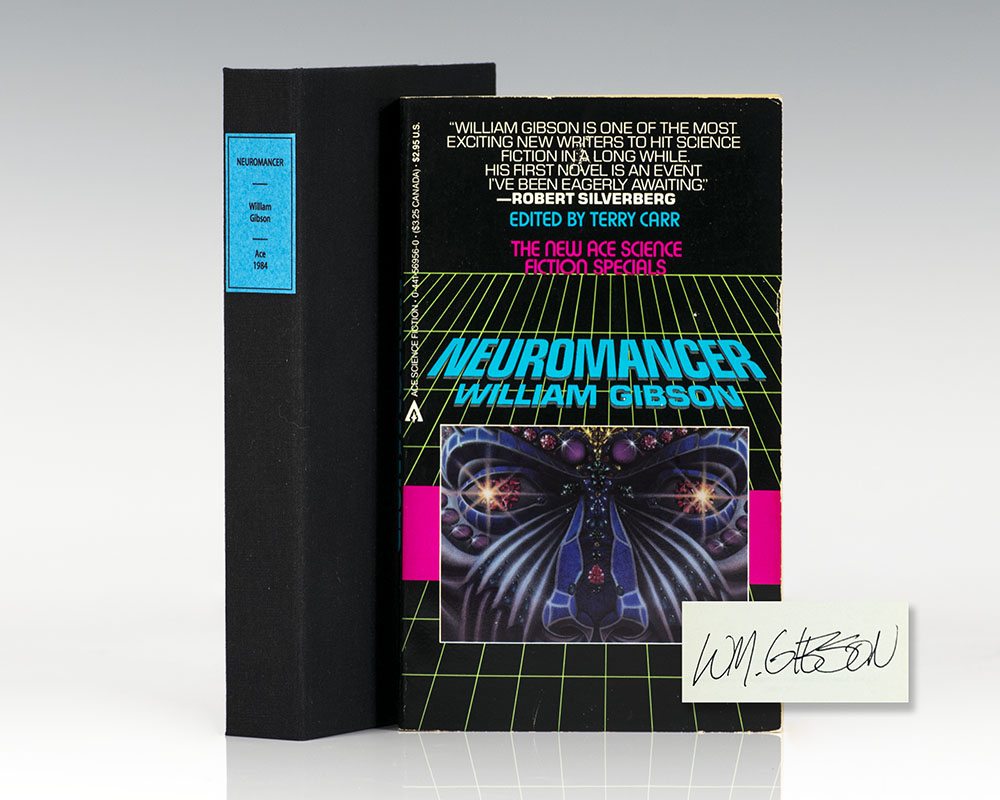

1982年,吉布森在《熔化的铬合金》(Burning Chrome)一书中首次使用了“cyberspace”这个概念,即“网络空间”。在吉布森看来,互联网是一个由信息构筑的辽阔的空间。在《熔化的铬合金》之后,“cyberspace”的理念在里程碑作品《神经漫游者》(Neuromancer)当中广为人知。

《神经漫游者》是后来“蔓延三部曲”(《神经漫游者》、《零伯爵》、《重启蒙娜丽莎》)的第一部,这部作品刚刚出版就将科幻文学三大皇冠——星云奖、菲利普·迪克纪念奖和雨果奖全部收入囊中。这在现代科幻文学历史上还是首次。

《神经漫游者》的不同凡响在于它非常独特的基调。在威廉·吉布森之前,科幻作品的主流还是“我们都有光明的未来”。从儒勒·凡尔纳的冒险精神、到艾萨克·阿西莫夫对银河系大一统的乐观幻想,这波作家对未来基本上都是持一种乐观的基调。但是《神经漫游者》却描绘了一个非常不一样的未来世界。在这个世界当中,科技极度发达,但是社会极度不公。现代意义上尚能在一定程度上象征社会公义的政府已经不复存在,维持社会结构的是各种企业和民间帮会。在当代社会,一个成熟的、有效的现代化政府有平衡社会各方面——包括最底层民众——的利益的能力和义务,但是在唯利是图的企业和唯力是图的帮会看来,被统治者都是韭菜,甚至是连韭菜都不如的肥料。企业敲骨吸髓无所不用其极,帮会在自己的势力范围内实施高压恐怖统治无所不用其极。可想而知这样的社会是极度撕裂和对立的。一方面是穷奢极欲、高高在上的大老爷们,另一方面则是被极度压榨、在大面积的贫民窟中过着老鼠一般生活的底层民众。

这是一种非常“反乌托邦”的世界观设定。当然,在科幻小说的历史上,《神经漫游者》并不是第一个反乌托邦的作品,赫伯特·乔治·威尔斯早就进行了反乌托邦作品的尝试,甚至公认的第一部科幻小说玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》从某种程度上说就带有很大程度上的暗黑属性,但是将“极高的科学技术”与反乌托邦相结合的,《神经漫游者》是第一部作品。也正因为如此,《神经漫游者》被认为是第一部赛博朋克小说,而威廉·吉布森也成为“赛伯朋克之父”。

后来人就将赛博朋克的精神内核归纳为六个字:高技术、低生活。“赛博”(cyber-)是高技术的表现,而“朋克”(punk),则是来自低生活的呐喊。

再说说“朋克”

废话不多说先欣赏非常经典的朋克音乐——来自Sex Pistol的Anarchy in The UK(大英无政府主义)。

歌词更是非常“反动”:

I wanna destroy the passer by cos I wanna be anarchy

我想要干掉过路的行人,因为我想要无政府

……

I wanna be anarchy

我想要无政府

The only way to be

唯一存在的

is this the MPLA or is this the UDA or is this the IRA

会不会是MPLA、UDA和IRA

最后一行的MPLA、UDA和IRA指的分别是安哥拉人民解放运动、阿尔斯特防卫协会和爱尔兰解放军,都是英国官方政治立场上的恐怖组织。

朋克精神的本质其实非常简单——喷子。什么流行喷什么、什么上位喷什么。而且话越垃圾越不嫌垃圾。

60年代,摇滚乐被唱片工业推到了前台,从地下站到了聚光灯下。摇滚乐团和摇滚明星也因此一夜成名、一夜暴富,一个个都坐着私人飞机满世界开巡演。但是这也招致了一部分人的不满。摇滚乐在地下时期的那种反叛精神和抗争呐喊没了,变成了在舞台上刻意做出来的“表演”——垃圾。到了70年代,迪斯科(Disco)这种“口水歌”在原先这帮听地下摇滚的人看来更是垃圾中的垃圾。

于是一帮并没有受过正规、系统化的音乐训练的人开始斩木为兵,扛着电吉他踏上了牛奶箱子搭成的临时舞台,就在街边开始了自己的表演。这类音乐就被称为“punk”。1976年9月,伦敦举办了全球第一场朋克音乐节。但是与其说这是一场“音乐节”,不如说是一场大型行为艺术活动。所有参加的乐队都是半路出家,最短的一位只有一个星期的演奏经验。音乐节现场也非常艺术——天上啤酒瓶子乱飞,玻璃碴将现场一位女观众的眼睛当场打爆。

所以朋克的精神本质上就是一种发泄而非真正意义上的“演奏”,音乐素养再差都没关系——反正没人听你演奏,那上台干嘛?骂街啊!骂那个养柯基的老太太、骂拧螺丝不利索举牌子抗议倒是一把好手的工人、骂那些吸血的银行家、骂台底下的观众你们都是废物我看着就想吐……

观众当然也不客气,你骂女王就算了反正怹也听不着就算是听着了估计也不会拿你个骂街疯子怎么着,我们这么多人一个个就在台底下杵着都敢骂,那就不多说了,骂回去。不解恨。打回去!

于是破碎的吉他、断开的鼓锤、啤酒瓶子满天飞,台上台下其乐融融打成一片(字面意义上的打成一片)。

但是朋克音乐从业者没想到的是自己的敌人——唱片工业会自己找上门来,将朋克像摇滚一样包装好、推向前台。朋克乐手终于还是活成了自己曾经憎恶的样子。粗糙、技艺不精的朋克逐渐变得精美起来,但是也失去了在路边骂街时的棱角——毕竟有很多骂街的话是不能在公共领域说的。于是80年代末,朋克再度回归地下,90年代变成了真正的小众。

可是当我们站在今天的角度去看朋克的兴衰的时候,就会发现一个有趣的现象——朋克兴盛之日,恰恰是英国倒霉之时。1970年代,英国的经济陷入滞涨,十年GDP只涨了1%,而通胀率高达16%,失业率达到30%。可想而知朋克音乐扎根的底层群体的日子有多难过。但是大家族们毕竟家底殷实,虽然损失不少但是钟鸣鼎食还是可以维持的,底层民众却是真的接近一无所有了。

朋克的“发泄”,就是他们从深渊中发出的呐喊。

当我们将70年代英国和赛博朋克作品当中的世界观放到一起的时候,就会发现很多相似之处——快速发展的技术,尤其是计算机技术、撕裂对立的社会,所以在70-80年代,赛博朋克的快速崛起也就不难理解了。

经典作品

时间进入80年代,1982年Commodore 64发布,很快成为风行全球的个人计算机,IBM推出了5150,很快就在5150的基础上形成了IBM PC标准,成为今天我们所有“标准PC”的技术规范的基础,1986年,IETF(Internet Engineering Task Force,互联网工程任务组)成立,原本只属于军方实验室内部的“互联网”开始了走向大众化的第一步。

在这一波电子技术的爆发式发展当中,美国居于领头位置,因此威廉·吉布森、布鲁斯·斯特林、鲁迪·拉克等赛博朋克早期作家代表和倡议者都是美国人也就不足为奇。而在同一时期,另一个电子技术大国在亚洲崛起,并且在十年时间内反超美国,成为消费电子技术最为发达的国家。日本除了是电子大国,也是二次元大国,第一部赛博朋克作品不出意外是漫画,而且很多人都很熟悉——大友克洋的《阿基拉》。

不过《阿基拉》够朋克却不够“赛博”,真正将高技术与社会撕裂合二为一并且发挥到巅峰的是士郎正宗的《攻壳机动队》。

在《攻壳机动队》的世界观中,侵入式的人体改造已经非常常见,电子脑已经可以完全发挥人脑的功能,义体也可以获得比现在的人体更强大的性能,只需要将“Ghost”上传上去,整个身体——包括脑子都是可以人造化的。但是这也导致了另一个问题,今天的电脑被入侵,也就是丢失资料或者账户里的钱被偷的问题,但是在那个时代,电子脑被入侵是真的要命的(字面意义上的要命)。而当这些犯罪行为扩大为恐怖活动的时候,就构成了cyberterrorism(网络恐怖)。公安九课就是为了应对这一现象而生的。需要说明,日本的“公安”指的是公安警察,对应的中国的机构不是公安局,而是国家安全局,它实际上是一个国家秘密情报与执行机构,由于公安九课的这一特性,《攻壳机动队》中常常可以看到大量的关于国际关系、国内政治派系斗争的内容,还有现在欧洲非常头疼的难民问题、国家资本主义的问题等等。

在《攻壳机动队》的世界观里,虽然危机在累积,但是总体上政府还是管事的。企业虽然和政府勾勾搭搭而且私下干一些见不得光的事情但是总还是会被制裁。而到了《银翼杀手》里,政府就基本完蛋了。

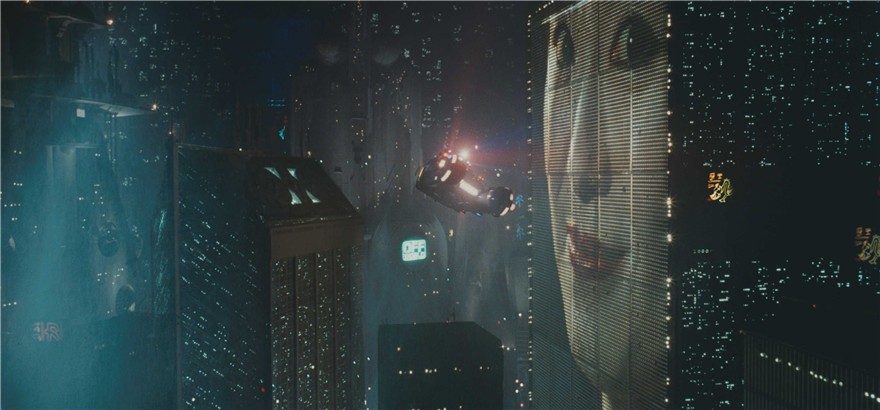

《银翼杀手》的伟大之处,在于它基本奠定了后世赛博朋克世界的基调——庞大无边的巨型城市、高耸入云的摩天大楼、亮如白昼的霓虹灯、大到夸张的电子广告牌。这种感觉的现实来源就是90年代的亚洲特大型城市,再准确一点——东京、香港。

说回《攻壳机动队》,受到《攻壳机动队》影响的有一对兄弟(现在是姐妹)。既然人的灵魂和躯壳可以分离?那就以此写一个故事吧。《黑客帝国》诞生了。

《黑客帝国》描绘的世界比《神经漫游者》、《银翼杀手》还要黑暗,别说政府崩溃,人类都变成了机器豢养的工具。而为了“羁縻”人类,机器设计了“母体”,英文名“Matrix”(矩阵)。这个词就直接来自《神经漫游者》当中的计算机空间。致敬的意味非常明显。

进入21世纪,第九艺术的兴起也让赛博朋克进入了互动时代。比较著名的作品有《暗影狂奔》系列(Shadowrun)、《合金装备》系列(Metal Gear)、《杀出重围》系列(Deus Ex)、《看门狗》系列(Watchdog)、《底特律:变人》(Detroit: Become Human)、《尼尔:机械纪元》(NieR: Automata)和跳票中的Cyberpunk 2077。当然这里的《尼尔:机械纪元》不太算真正意义上的赛博朋克作品,尽管它的世界观设定特别朋克(人类灭绝),也很赛博(人造人和机械生命),但是它的着眼点不是高技术条件下的社会撕裂(社会都没了还撕裂个啥),而是龙骑-尼尔系列作品一直在探讨的存在主义哲学问题(所以这是个哲学游戏不是科幻游戏)。

我在买了《杀出重围:人类分裂》后,兴冲冲打开游戏,看到了很熟悉的画面:

这是2017年《攻壳机动队》真人电影的画面:

而这是一切的起源——1982年的《银翼杀手》:

璀璨迷离的霓虹灯下,是残破脏乱的贫民窟。这就是赛博朋克风格的基调。雷德利·斯科特在四十年前就已经定下了赛博朋克的视觉基调。

赛博朋克视觉风格

某些地方看着很高科技,而高科技的下面是让当代人不太舒服的底色。这就是赛博朋克的基本设计风格。这种对立和撕裂是赛博朋克的基础。1995年《攻壳机动队》电影的一个场景非常典型:

看过电影的都知道这个街道里还有各种摊贩、讨价还价的买主卖主,这是一个我们都再熟悉不过的菜市场的环境——甚至今天我们很多人会去环境更好的超市而不是脏乱的菜市场买菜了。而远处朦朦胧胧的是高耸入云的摩天大楼,而近处则是脏乱差的破旧街道。

而这种撕裂感还体现在对“科技”的诠释上。

科技具象

赛博朋克的世界观设定就是极高的科技水平,因此,很显而易见地,“科技感”毫无疑问是赛博朋克风格当中的基础设定。

但是,如上所述,赛博朋克的社会是一个撕裂的社会。裂口的两边对“科技感”的阐释有共同点,也有相当大的区别。

先看对“科技感”风格的基本诠释。所谓的“科技感”,核心要素之一是提供一种“人造感”。“科技”这个概念只存在于人类社会,只有人造产品会有“科技”属性,这个也很容易理解。

那么和自然物品相比,哪些设计可以体现出“人造”风格?

几何化

自然界当中不是没有很纯粹的几何化形象,如氯化钠晶体呈现非常规整的立方体、水的晶体(雪花)呈现漂亮的六边形晶型,但是这些“规整”的规模普遍很小,放大到更大的尺度上,自然物体的形状普遍是不规则的。

但是人造产品则没有此类限制,可以通过设计和加工让人造物品呈现出非常规整的几何形状。这也是很多强调“科技感”的产品惯用的设计手法。

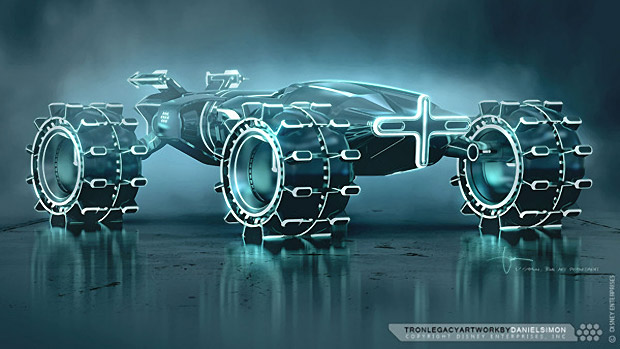

放到影视动画游戏等CGI领域,基本的规则也是一样的,如Tron: Legacy的世界是一个人造的数字世界,在其中运行的各种交通工具也多带有标准几何形的特征。

人造材质

我们生活在21世纪,这个世纪已经过去了五分之一。但是,时至今日,我们的服装面料依然大量依赖天然材料——棉、丝等材料依然受到大量的追捧,因为其舒适。在这样的习惯下,人造纤维面料也是以模仿天然纤维材料的性质发展起来的。

这种对“自然”的本能迷恋时至今日都依然存在。不信低头看看桌子面。桌面的内芯材质是锯末掺胶压合的。这在一定程度上抽离了木料的“天然”属性,而桌面的表皮则是来自石油化工产出的PVC贴皮——讽刺的是,为了让这种材料卖相更好,家具厂商在PVC贴皮上印刷上了木纹,强行赋予了它一种“天然”的属性。

和现实社会中靠齐天然的做法不同,赛博朋克世界中对人造材质和天然材质的态度就开始了割裂。

我们习惯的经纬线编织成的织物显得太无趣了,赛博朋克世界的幽灵行者们身上穿的是塑胶感极强、甚至是透明的塑料面料,甚至还会在里面加上光源,营造出一种更加迷幻的调性。

这种和我们所熟悉的自然材质差异极大的材料运用构成了非常独特的“人造感”和“不真实感”。

但是,行走在赛博朋克世界的大侠,其实不过是大人物或者大体系当中的一颗螺丝钉、一段病毒、一个Bug。真正的大人物,却往往没有这么高调。

上图是《银翼杀手2049》的反派所处的办公室环境。这个环境看起来一点都不科幻——木地板、墙纸、皮沙发、木质家具、穿着棕色苎麻衣服和很传统的人字拖。

但是,别忘了这个赛博朋克世界观的设定——由于自然环境被大面积破坏,木头这样的天然材料因为其稀缺性,变得极为昂贵。只有Wallace这样的“大人物”才有资格在材料选用上靠齐我们所处的这个Golden old days。虽然如此,Wallace的办公室依然显现出一种未来派风格。它的总体风格依然是非常规整、协调和带有一种梦幻风格的(比如办公室里的大池塘)。

这就是另一种有趣的撕裂了。

在某些极端的设定下,甚至会直接考虑让材质弱化。

很典型的例子就是Tron Legacy。在电子世界当中的一切,都是非常平整、光洁的镜面,加上光带的配合,营造出一种极大的不真实感。这样的感觉就是一部科幻作品当中视觉元素推向极致的目的地。

人造灯光

说到Tron,就很难避开灯光。电子世界的灯光是非常迷幻的。

这种青色的灯光几乎成为了“科幻”灯光的标配。与之类似的还有《银翼杀手2049》中满屏的紫色:

不管是#00FFFF的Tron电子世界,还是#FF00FF的《银翼杀手2049》的城市,这些光都有一个很有意思的特征——不真实。

在我们所熟悉的这个真实世界当中,最强大、最重要的光源就是太阳。太阳作为一颗黄主序星,顾名思义,它的光呈现一种偏暖的色调,在阳光的照射下,自然界呈现出极为丰富多彩的颜色,但是有一个比较普遍的特点——纯度和饱和度都不会特别高。

而在赛博朋克的人造世界里,人造灯光永远都是非常极端的色彩表现——要么是纯度和明度极高的颜色,要么是完美的白色,这些看起来就非常显然是人造出来的灯光构成了赛博朋克的光影世界。

在现实的世界当中,“灯光”也成了很多科技产品创造“科技感”的重要手段。更多地干脆用上了变幻的RGB灯光。

而在大佬们的环境当中,这种喧哗的灯光根本就不存在。灯光显得非常自然、克制。还是可以参考一下上面Wallace的办公室。

“喧哗”的科技感

在提起“High-tech”的时候,很多时候我们也会想起干净整洁、一尘不染的场景。

作为蹲办公室的,多多少少也算小康家庭,对未来风格的幻想也就是如上图这样,柔和的灯光洒遍每一个角落。

而赛博朋克的场景,剥离开那些光鲜迷离的灯光,背后的场景的本质,无非是它——

迷幻的科技制造了一种精神毒品。它让穷苦的底层人民被麻醉在科技营造的无形的现代化牢笼当中(详情参见《黑镜》),而这种塑造方式的强烈对比就是在尝试营造赛博朋克世界中无所不在的特点——

割裂感

赛博朋克社会的基本设定之一就是剧烈的贫富差距。数量庞大的低端人口在脏乱的贫民窟一般的环境当中生活和讨生活,而少数中高端人口则生活、工作在光鲜、明亮的环境之中。

科技的高度发达,让人造物品变得廉价而易得。但是过犹不及,自然属性的物品,比如嶙峋的怪石、鲜绿的植物、温润的竹木反而变得高不可攀。

而赛博朋克社会的割裂,让高科技视觉元素与自然视觉元素产生了有趣的错乱——曾经,居住于高楼广厦金属玻璃之间被认为是“高端生活方式”,而穷人则住在充满着木头家具、被树木和草丛包围的屋子里;到了赛博朋克社会,则正好相反,穷人的世界里充满了迷幻色彩的灯光、冰冷的金属、绚丽的全息影像;而富人的办公室则是暖色照明、木质的家具、竹子纹理的墙面。

而当这样的割裂汇聚于同一个镜头的时候,一切就变得更加有趣——

一边是高阶层人群在整洁、舒适的空间当中享受生活,另一边是低阶层人群在脏乱的小巷和科技的囚笼中苟且偷生。赛博朋克将这种荒诞的割裂放大,披上了一层“科技感”的迷幻外衣。

朋克已死,霓虹依旧

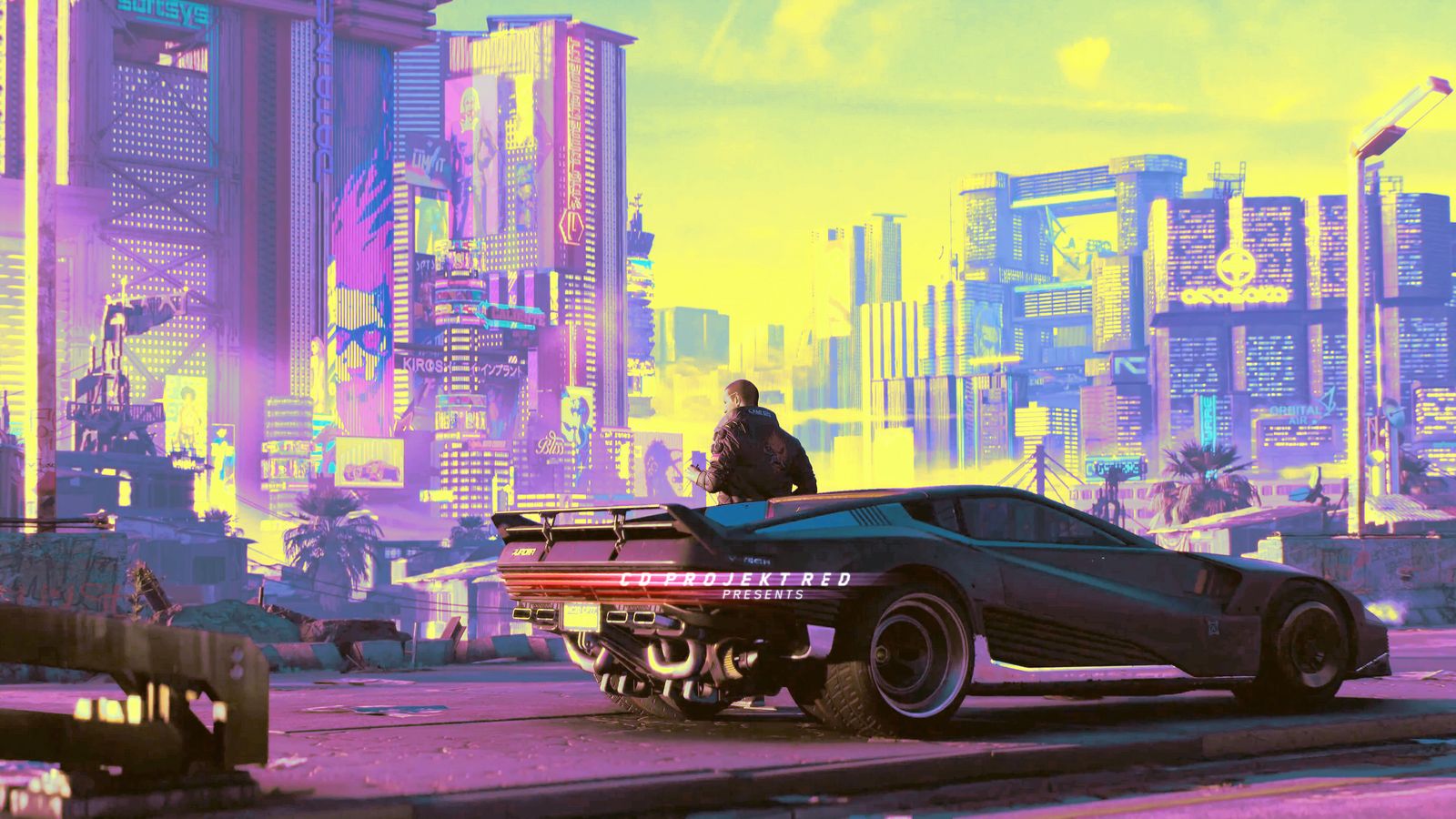

Cyberpunk 2077的首发宣传图当中就有一辆汽车——

这是一辆看起来有些类似Ferrari 512的车,但是视觉效果贼破,车漆都已经斑驳,大量的排气零件也裸露在外,显得很不讲究。但是它又看起来真的像是一辆来自未来的车。

我认为这是汽车设计当中赛博朋克风格的良好反应。

可问题在于,游戏公司可以制作出一个这样的真·赛博朋克风格的载具,毕竟是要为了赛博朋克主体风格服务的。而我们所处的世界毕竟还没有堕落到赛博朋克的程度,在现实世界中,真·赛博朋克的概念恐怕就会比较悲催了。于是,多数厂商在尝试“赛博朋克”风格的时候,只是从中截取了浅层次的“赛博”,而摒弃了“朋克”的这部分。最典型的代表就是Mercedes-Benz Vision Avtr Concept:

光洁的曲面、紫色的霓虹灯光、青色的霓虹灯光、创新而超前的交互模式,这些都具备了目前主流的一款概念车的所有的元素,而且也似乎可以看到Mercedes的设计师似乎确实想要向赛博朋克的方向上去考虑:

但是,它只学到了霓虹,忘掉了朋克。

但是的但是——Mercedes诶,这是个朋克的品牌吗?这是个非常精英、非常Yuppie的品牌,怎么可能去玩离经叛道的朋克。大概伏尔加、高尔基之类更合适吧。哦对了……卡拉什尼科夫表示我也有这个底子。

以上就是赛博朋克的基本视觉符号。

当然,不同的作品会有不同的处理,比如颜色上的差别——黑客帝国的两个世界一个是绿色主调一个是蓝色主调,Deus Ex系列的主色调是黄色主调,攻壳机动队2.0 Innocent的主色调也是黄色。

但是基本的社会设定不会变,因此,最基本的视觉元素的基础也不会变。这篇文章算是我对这种设计风格的总结。