25

8 月

鼠标入坑指南

- By IanGoo

我其实没买太多优质键盘,就写了一篇《机械键盘入坑指南》,但是我买的鼠标,那可比键盘多多了。所以,还是写一篇《鼠标入坑指南》吧,也算是雨露均沾。

鼠标,比键盘难买多了

这句话,是我的肺腑之言。

一把键盘,看看配列,看看参数,看看什么轴体,是什么定位板,有没有静音胶圈,一个老鸟基本上就能脑补出手感而且八九不离十。更何况,键盘老鸟基本上都有自己的一套偏好,并且会按照自己的偏好去购买键盘。

鼠标则不然,光看参数,其实看不出什么东西来,必须实际摸一摸,按一按,才能知道究竟手感如何。而且,鼠标需要考虑的东西太多了,这些指标之间还存在大量互斥的项目。比如,我要较多的按键,那就必定意味着更多的微动板、更多的开关,那必然意味着更大的重量。

这也是为什么至今我都无法敲定MX Master 2S的后继者是谁的原因——G903、Basilisk Ultimate和Pro Click似乎都符合要求,那么哪个更好用呢?我得亲手摸一摸才能确定。

由于并不是所有城市都有顺电这种可以很直观地体验产品的线下店,很多消费者都选择在电商平台上购买,但是线上平台决定了我们不能预先尝试。

但是也并非不可行,我们大可以先买下来,然后试用,试用满意则留,不满意则退,很简单。前提:第一、保管好包装和附件,第二、七天内完成所有必要测试。

首先,说说“游戏鼠标”与“办公鼠标”

“游戏鼠标”与“办公鼠标”的说法由来已久,但是,这两个类别之间有什么非常明显的区别吗?

似乎没有吧,都是控制一个光标在屏幕上移动的输入设备,有什么很明显的差别吗?

差别当然还是有的,主要体现在三点:

- 性能要求

办公鼠标,够用就行,但是游戏鼠标……你要没有上万的DPI、报告率还没吃满USB协议的1000Hz、加速度上不去30G,说出去都丢人。这也导致了一种说法,“游戏鼠标可以通吃办公,但是办公鼠标没法用于游戏”。当然这种说法是不准确的。 - 轻量化要求

从洞洞鼠开始,游戏鼠标就开启了轻量化的军备竞赛。谁家要是还没有90g以下的轻量化鼠标都不好意思出来见人。但是,办公鼠标完全没有这方面的动力。Logitech入门级无线办公鼠标M220塞上电池重量就突破了100g,而这个鼠标的尺寸只有巴掌大。说到底还是因为部分游戏经常需要大幅度、快速地移动鼠标,如果鼠标过重,会不容易启动和刹车。 - 可编程键要求

一般来说,办公鼠标可编程键的要求要高于游戏鼠标。如同样Logitech的顶级鼠标,GPW Pro X Superlight只提供两个侧键,但是硕大无比的MX Master 3则提供拇指滚轮、三个侧键,其中一个侧键还具备手势功能,一个键顶五个键。通过合理设置键位,我甚至可以做到完全不移动鼠标,批量下载浏览器上打开的几十个标签页里的图片,平均半秒一个的速度。当然,如果使用宏的话会更快。

可编程键当中有一个细节就是四向滚轮。Logitech中高端办公鼠标都有四向滚轮,M705、M720、MX除Vertical之外的全系都有,MX Master甚至采用的是分体的拇指滚轮实现横向滚动,这也是办公场景提出的要求。但是G系列当中,只有G502和G903拥有四向滚轮。旗舰GPW都没有。

其他的区别还有,比如多设备和连接性。一般来说,稍微上点路子的办公鼠标都支持蓝牙连接,因为对于办公族来说,笔记本上的USB那是宝贵资源,为了一个鼠标丢一个USB接口不值当。而游戏鼠标当然也有支持蓝牙的,但是由于蓝牙本身的传输速率问题,职业选手没有使用蓝牙比赛的,相应的,蓝牙鼠标在游戏鼠标当中属于少数。多数仍然使用的是无线接收器,而且是专属规格的、一对一的无线接收器。比如罗技G的Lightspeed,对比办公外设的Unifying,前者只能一对一,而后者一个接收器可以最多拖8个设备。这里主要考虑的也是性能问题,Lightspeed将无线报告率拉到了和有线USB一样的1000Hz,而Unifying只有125Hz。Logitech的中高端办公鼠标还能实现一个鼠标在多个设备之间漫游,甚至能做到无缝漫游(Flow技术),甚至×2还能在多个设备之间无缝复制粘贴内容和文件,这些,游戏鼠标都做不到。

再比如,节电技术。办公鼠标普遍拥有比游戏鼠标长得多的续航,这也是性能要求低的一个副产品。我之前使用的G700就是一个很极端的例子。

还有一个很实际的指标——价格。虽然有MX和Pro Click这样比较极端的例子,但是办公鼠标的价格普遍低于游戏鼠标,而办公鼠标除了个人采购,更大的大头是集团采购,这种采购不可能采购价格动辄500往上的鼠标,而是以一百以下的价格买成百上千个。

最后一个比较虚,那就是外观。一般来说,游戏鼠标的外观比较张扬恣肆,在一些比较压抑个性的办公场所可能会被人指指点点——当然我个人认为这种工作氛围不待也罢;而办公鼠标则更加圆润一些,也没有什么RGB之类的。当然,比较圆润的游戏鼠标,如没有RGB的G304,用于办公那也是没有问题的。

所以,“游戏鼠标完全可以替代办公鼠标”,这种说法是不全面的。抛开集团采购这种情况,个人使用也有很多的区别。

当然,随着技术水平的进步,一些鼠标现在也开始走“全能鼠标”的路线。比如上文提到的Pro Click,就是Razer推出的一款披着办公鼠标外衣的游戏鼠标,而Logitech那边,虽然有MX Master这样的办公旗舰,但是G903这种基本没有短板的全能游戏鼠标也大可以用于办公。Pro Click的定位是办公鼠标,但是其性能强得可怕:1000Hz的报告率、16000DPI的分辨率、疑似原相PAW3399的处理器,这些都是游戏鼠标的指标,同时重量控制在106g,也是游戏鼠标的轻量化设计思路,相比之下,MX Master 140g起跳的重量、最高4000DPI的分辨率、125Hz的报告率都显得非常平淡。G903作为Logitech的旗舰游戏鼠标,在拥有一水儿最顶级配置的指标之余,其实也有相当多的东西是为办公准备的——大量的可自定义按键、双模式滚轮、四向滚轮等等,所以同为G的旗舰,G903和GPW的设计思路明显不同,GPW是专门为竞技准备的鼠标,日常办公不是不可以,但是如果懂得设置鼠标宏,并且擅长于用宏来解决工作问题的话,显然G903更强一些。所以G903是一个更多面手的鼠标而不纯粹是游戏鼠标。

再说如何选购鼠标

选购鼠标的参考维度大概有这些:

- 手感相关

- 模具

- 尺寸

- 重量

- 表面材质

- 连接方式/线缆材质

- 脚贴性能与鼠标垫性能

- 微动类型

- 便携性

- 模具

- 尺寸

- 接收器收纳

- 工艺水平

- 连接方式

- 无线:RF/蓝牙

- 有线:线缆材质

- 功能

- 可编程按键

- 多向滚轮

- 滚轮工作方式

- 性能

- 传感器类型

- 表面适应性

- 鼠标移动速度

- 鼠标移动精度:DPI/CPI

- 静默高度:LOD

- 报告率:PR

- 许用移动速度:IPS

- 许用加速度:G

- 传感器类型

- 其他项目

- 耐用性

- 微动类型

- 外壳材质

- 滚轮类型

- 可维修性

- 热插拔微动

- 结构设计

- 驱动软件

- 耐用性

看起来似乎很复杂,不过,这其实都是按照使用者的逻辑来分类的,因此,部分项目可能在多个维度下都出现过。而且,作为买家,并不需要面面俱到地考虑全部维度,某些使用场景下,某些维度可以少关注甚至完全不用关注都不用担心。

指标的解读

手感

在说“手感”之前,可以了解一下常用的三种握法:趴握(Palm Grip)、抓握(Claw Grip)和指握(Fingertip Grip)。

趴握是将整个手掌放在鼠标背面的握法,移动鼠标完全依靠手掌抵住鼠标背部,用小臂带动。这种握法是三种握法当中最放松的一种,完全不会对鼠标产生向上提拉的力道。

- 优势

- 手腕和手指放松,不易疲劳,对鼠标的重量也没有太极端的要求

- 手指灵活性比较高,可以方便地操纵侧键

- 劣势

- 由于移动鼠标主要靠小臂,手腕由于顶住鼠标背壳,移动范围受到很大限制

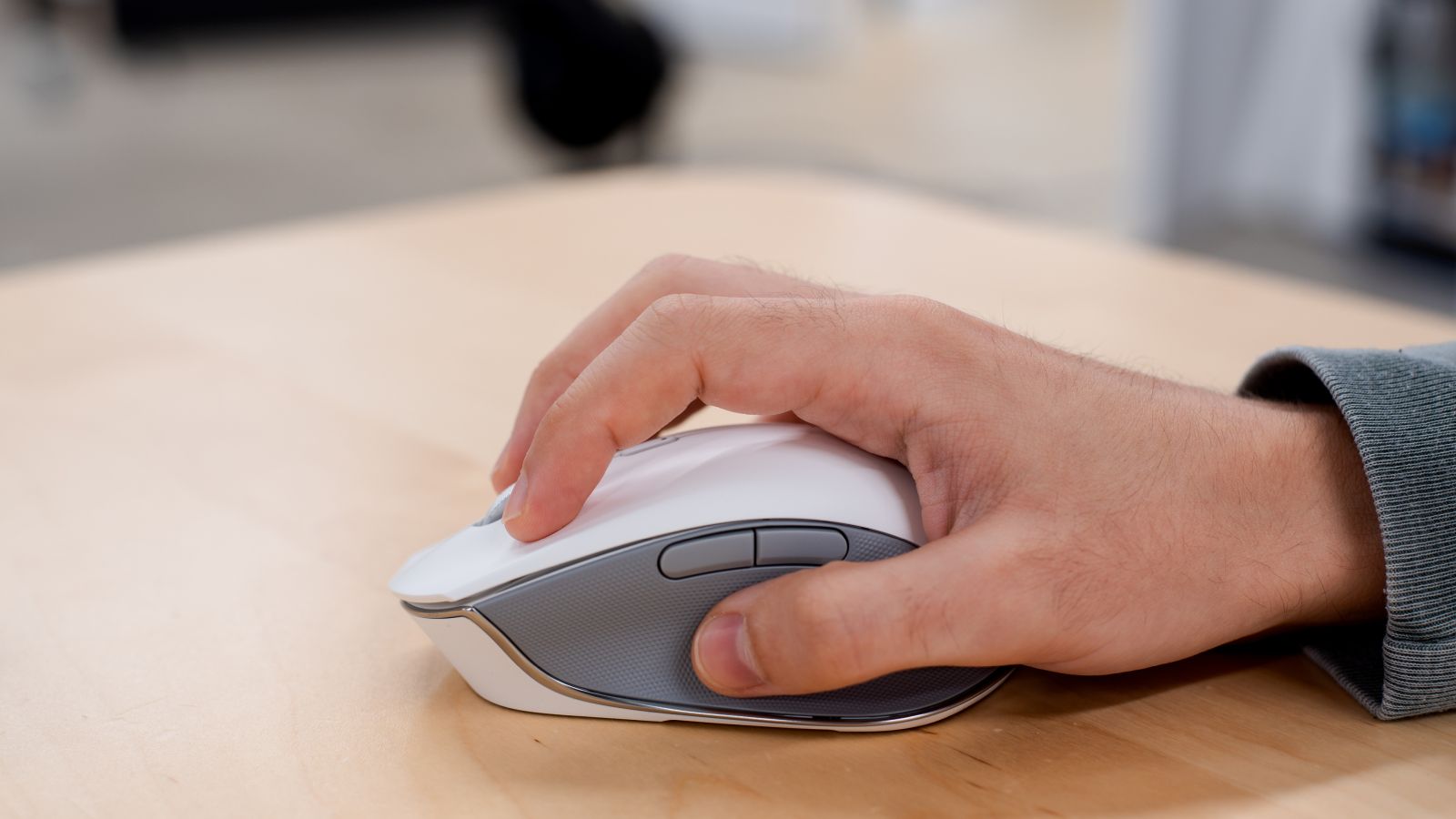

这种握法比较适用于尺寸较大的人体工学鼠标,其典型代表就是Logitech的旗舰办公鼠标MX Master系列——硕大无比、非常讲究的右手人体工学设计、以及不那么讲究的鼠标重量。不过很显然,由于这个世界上右撇子占90%,所以采用非对称设计的“人体工学鼠标”当中,右手设计一统天下。左手人体工学鼠标当然也有,但是数量极少,Logitech、Razer这样的大厂不做。

抓握指的是用拇指、无名指和小指抓住鼠标两翼,鼠标尾部顶住手掌,手掌和中指、无名指之间悬空的握法。

- 优势

- 可以很方便地提拉鼠标,方便甩鼠标

- 鼠标移动的灵活性较高、范围大

- 劣势

- 手指必须抓紧鼠标,比较累

- 对鼠标轻量化提出了更高的要求

- 对侧键的操作不是特别方便

这种握法比较适合轻量化、侧翼防滑效果比较好的鼠标,对称鼠标和非对称鼠标皆可。

(指握Pro Click就很离谱)

指握是在抓握的基础上,鼠标背部完全不接触手掌的握法。

- 优势

- 灵活性比抓握更高

- 劣势

- 不光对重量有要求,还对尺寸有要求,小鼠标才有资格指握,所以说指握Pro Click这种大鼠标很离谱

- 同样的,对侧键的操作不是很方便

这三种握法自然也有自己的使用场景。趴握是移动最低效,但是相应的最放松、最不容易疲劳的握法,办公场景非常合适。而抓握和指握则激烈得多,更适用于游戏。

另外握法不仅仅是一个习惯问题,和鼠标的设计也是相关的。鼠标的大小、设计都会潜移默化地引导用户去用特定的握法使用鼠标。MX Master巨大的尺寸和右手人机工学设计,只要不是职业篮球球员那种手掌大小,一般都会很自觉地采用趴握握法。而小一些的鼠标,或者采用低背设计的鼠标,则会引导用户使用抓握握法。我使用Logitech M720时,就会不自觉地变成抓握——虽然抓握这个130g+的鼠标同样有些离谱,因此用一段时间又会不自觉变成趴卧,然后再变成抓握,如此循环。另一个我不自觉采用抓握的就是G102。它的背部比较低,更适合抓握。而若是遇到更小的鼠标根本抓都抓不住的那种,指握也就顺理成章了。

总之,什么握法和应用场景、鼠标的形状、各人手掌的大小、习惯都有关系,所以最好是购买前到线下店里好好试一试是正经。

上面在讲述握法的时候,其实已经顺便介绍了各种握法与鼠标的大小、尺寸之间的关系。下面再说表面材质。

一般来说,鼠标的表面分成背壳和侧翼两个与手接触的部分。按照材质,背壳常用磨砂塑料、类肤涂层与亮面材质;而侧翼基本不会用亮面,因为侧翼对防滑性能的要求更高,抓握和指握全靠侧翼的手指发力,因此,一些鼠标的侧翼会选用防滑性能更好的橡胶。

磨砂塑料是非常普通、看起来有些廉价但是实际上挺好用的一种材料,也是我很喜欢的一种材料。朴实无华,但是不论手出不出汗,它都能提供很好的摩擦力。类肤材料触感更好,但是手汗大的时候会打滑,亮面材质则是两极分化:干手堪称稳如死狗,汗手直接溜冰。橡胶多见于较为高端的鼠标的侧翼,对于喜欢甩鼠标的的用户来说,摩擦力非常好的橡胶可以防止鼠标被甩出去,也能更轻易地提起鼠标。

值得一提的是,鼠标的外壳一般以PC和ABS为主,这两种塑料都能提供不错的机械性能,但是看到ABS,键盘玩家都会心头一凛,然后两个字就会蹦出来:打油。

确实,鼠标用时间长了之后免不了会打油。如果换用PBT或者POM显然会好很多,但是,PBT和POM的成型都不容易,做鼠标外壳这种外型复杂的大面积注塑件,很难保证精度。目前市场上有PBT外壳的鼠标,多年前Ducky出过一款Secret M是PBT外壳,另一个大厂就是酷冷至尊,现在MM830、MM831这种全PBT外壳鼠标依然能买到,但是MM831的重量和功能以及驱动会令人疑虑。ASUS在月刃上使用了PBT的左右按键,确实可以有效降低左右键的磨损——但问题在于鼠标的磨损从来不止于按键,背壳和侧翼的磨损一样很严重。

连接方式表面看起来是一个性能指标,但是实际上还是手感指标。我,曾经是一个坚定的有线鼠标党,因为那时候还没有Lightspeed,有线鼠标的性能压倒性地高于无线鼠标,以至于高性能无线鼠标是不存在的。后来我第一次入手无线鼠标是G700而众所周知G700的续航就是个天坑,导致我将Logitech的好感全败光了。

但是这已经是1202年了,无线鼠标的性能早已不是问题。现在,我购买主力鼠标,无线已经成为必需选项。因为手感好太多了。鼠标在桌面上移动的时候,有线鼠标不可避免地会受到线缆的拖拽,而产生不可控的力道。所以鼠标线缆的存在感是越低越好,要求线缆尽可能柔软、尽可能光滑,典型的例子是ROG鼠标和毒蝰这类鼠标上使用的“伞绳线”,在桌面上的摩擦非常平顺,线缆也极为柔软,但是终究,再怎么低存在感的线缆终究还是有一根线缆的,所以,无线的自由还是太强了。何况现在的无线连接已经不存在性能瓶颈了。

然后是脚贴。这是一个很微不足道、但是非常重要的一个东西,它们的工作就是日常被按在桌子上摩擦,堪称无名英雄。我就曾经被鼠标脚贴坑过,很惨,前两天才刚刚缓过神来。事情是这样的,2019年,我的MX Master双击了,我给简单地修了一下,MX Master将一些螺丝隐藏在脚贴下面,而我没有专门的热风枪,使用的是电吹风来辅助撕脚贴,脚贴撕得惨不忍睹,没法再用,好在买微动的时候店家送了一付,修完贴了上去,总感觉鼠标哪里不对,曾经我为了顺滑而购入的掘土黄蜂鼠标垫竟然像砂纸一样粗糙,我意识到这一点的时候还是购入G102之后,这才发现是鼠标的脚贴太菜,果断买了一付脚贴,贴上之后药到病除。Make MX Master smooth again!

脚贴常见的材质有塑料、PTFE(其实也是一种塑料)、陶瓷、金属。现在塑料鼠标脚贴在高端鼠标上已经见不到了,因为它磨损太快,而且不够顺滑。塑料中的王者——PTFE现在是鼠标脚贴的主力。PTFE是聚四氟乙烯——也就是特氟龙——的缩写,其性能非常强悍,拥有极强的耐热性能、耐磨性能,以及非常关键的极低的摩擦系数。其动摩擦因数只有0.04,所以它可以用来做不粘锅的涂层。陶瓷脚贴和金属脚贴比较罕见,目前应用于鼠标的陶瓷脚贴以钼基金属氧化物陶瓷为主,比较著名的是法国Lexip制造的Mo42,它拥有比PTFE更低的摩擦系数和更强的耐磨性能。但是Mo42脚贴比较厚(1.2mm),得LOD比较高的鼠标才能驾驭住。那种1mm高度的非常敏感的鼠标直接横尸当场。这里插个小笑话:我一度想换Mo42,询问店老板MX Master能不能用,回答非常干脆:不能。后来我查了一下MX Master,LOD高达2.4mm,作为一个办公取向的鼠标,而且装备了以极高适应性著称的Darkfield传感器,这种高度保证了在很多坑坑洼洼的表面上也可以正常工作,所以Mo42理论上是完全可以使用的,这个店家还是业务不精。至于金属脚贴,耐磨性能没有问题,但是最好别用硬鼠标垫,总有一方会磨得很惨。金属脚贴最大的问题是——这些玩意儿就是大号配重块啊……

和鼠标脚贴配对的是鼠标垫,鼠标垫常见的有布面、树脂、玻璃、金属。布面最不耐磨,阻力也较大,但是成本低、使用较为灵活。树脂垫多为硬垫,更滑,耐磨性能较布面比较好。玻璃鼠标垫可以分成两类:玻纤和真·玻璃。玻纤用起来和树脂垫差不太多,更滑一些,耐磨性能更好一些,而真玻璃垫可以非常滑,但是要是不小心磕一下……你懂的,而且整块玻璃垫很难买,也比较贵。金属垫很耐磨,很顺滑,但是它耐磨了,和它对线的鼠标脚贴就惨了,磨损很快。我自己使用的是Razer掘土黄蜂,属于树脂垫,它最大的优势就是超薄,贴在桌子上用的那种,太舒适了,而且绝对不用担心移位的问题。

最后一个和手感相关的就是微动的类型,不同的微动也有不同的手感,这个也得自己去使用才能比较好地分辨。

便携性

便携性是笔记本电脑配备的鼠标需要考虑的东西,因为有可能要跟着笔记本一起带走。

便携性很好理解,尺寸、模具和重量都会影响到便携性。我目前见到的最便携的鼠标,就是和我的Surface Pro 7搭配的Surface Arc,可以拍扁了揣兜里带走,比手机体积还要小。

另一个与便携性相关的是无线鼠标的接收器。某些鼠标在设计的时候压根就没有考虑无线接收器的收纳功能,这时候只能将接收器分开携带,很容易弄丢。所以此处G903和MX全家都得出来挨打。尤其是MX Anywhere,明明是个需要讲究携带性的鼠标却也不考虑接收器的安置,只能认为罗技是在鼓励用户以蓝牙方式连接——话说要真是这样的话还不如干脆学微软,Arc同样没有考虑接收器的安置——它压根就没考虑接收器,这货是纯蓝牙鼠标,真要这么做我也是服的。

当然,并不是所有鼠标都需要考虑便携性的。如果平时就用台式机,鼠标就在固定的地方使用,那么其实大可以不用考虑便携性的问题。

连接方式

连接方式对手感的影响,前面已经说过了,这里来说说对性能的影响。

主流的鼠标连接方式有三种:有线、RF和蓝牙。

有线鼠标不用考虑充电问题,也没有性能瓶颈,但是线拖着会影响携带性和手感;RF和蓝牙都需要考虑充电,RF比蓝牙多占一个USB接口,对寸土寸金的笔记本来说很要命;蓝牙在性能上是致命伤,管你是Logitech G还是ROG,管你用RF的时候是Lightspeed还是Hyperspeed,连上蓝牙统统125Hz众生平等,睾贵的阿苏斯直接降格成普通办公鼠标的性能。部分比较操蛋的蓝牙还会出现数据链不够用的情况,我之前台式机上用的那个USB蓝牙适配器,抬鼠标必定导致蓝牙耳机放音乐开始卡,最近换成了AX210才算是解决问题。

功能

主要看侧键数量和位置,以及最重要的——滚轮。

现在的高端鼠标一般都可以自己定义侧键会触发什么操作,所以不用太关注侧键“原装”是什么功能。目前偏电竞的鼠标一般都只有两个侧键,对于我来说,这是不大够用的。我的习惯是侧键一个固定为关闭应用一个固定为双击,这时候还需要一个侧键来支撑一些自定义的高频操作,如目前我的M720和MX Master 2S都将拇指手势键修改为在浏览器中按Ctrl + F4,也就是关闭当前标签页,非常好用。这也是为什么我对使用非常舒适的“电竞鼠标”一直存在顾虑的原因,毕竟我不可能抛开办公需求去全面拥抱游戏的。

而办公需求当中,滚轮更是重中之重。甚至我敢这么暴论——评判一个鼠标是游戏鼠标还是办公鼠标,看滚轮就对了。

罗技的办公鼠标一向是滚轮能玩出花来的,旗舰级办公鼠标从大革命开始就一直是MicroGear+SmartShift+拇指滚轮的无敌三板斧,能用好的用户都大呼过瘾,最先进的电磁滚轮技术也是首先在MX旗舰上率先采用,而往下的中端办公鼠标的滚轮也都很不错,低至199的M557就是金属光栅滚轮+四向滚轮。作为MX Master 2S + M720 + G102用户,我可以很清楚地感受出这些鼠标滚轮上的巨大区别。MicroGear变态的滚动速度就不用说了,就算是没有MicroGear技术的M557和锁定为Ratched模式的M720,由于合金滚轮的较大惯性,用力一滚也可以飞出挺长一段距离,而四向滚轮在剪视频、浏览超宽度的内容(文本和图像)的时候非常舒适,当然Master的拇指滚轮体验更加无敌,我还有个习惯就是在浏览器里将四向滚轮的左右键映射到Ctrl + Tab和Ctrl + Shift + Tab,可以通过四向滚轮控制标签页,同样爽的一塌糊涂。而游戏鼠标那边就比较不讲究了,因为对这种使用情境的要求太低了,能用就可以,所以哪怕是GPW都只是一个编码器滚轮,高度轻量化的结果是滚多少算多少,多滚一行都不给。在浏览长内容的时候效率当然不高。倒是Logitech G里有几个异类——G502、G604、G903,使用了MicroGear滚轮,并且带有四向,这三个鼠标也就成了所谓的“全能鼠标”,可以很好地兼顾游戏和办公。Razer那边,新出的Pro Click是金属滚轮,应该会比超轻量化的滚轮惯性大一些,剩下来的就只有能调滚轮阻尼的Basilisk Ultimate了,但是那个调节起来也比Logitech鼠标背部一按解锁要麻烦多了。

性能

说到这里,我们才开始聊性能。

和很多专业的鼠评家不同,我思考一个鼠标往往是首先考虑“我拿它干嘛”,而且我也不会仅仅站在游戏的角度上来考虑,这也是为什么我并不喜欢GPW的原因——它的滚轮并不适合内容创作,尽管不可否认它的握感很舒适。所以前面我们聊到的所有指标,都是以使用情境定调的。在这些都确定了之后,才能轮得到性能。

性能之所以排这么靠后,很大程度上是因为现在的鼠标早已性能严重过剩。现在已经不是2007年那会儿随手买个鼠标甚至都有可能指针发飘的年代了,品牌鼠标的性能是非常够用的,就算是性能上其实非常不行的Logitech MX,它的定位精度用来剪视频也是一点问题都没有的。

而如果前面的使用情境还是没能确定用什么鼠标的话,在讨论讨论性能就有意义了。

性能的几个指标我们一一解释一下:

传感器类型,这个很容易理解,从最初的大滚球,到现在普遍是光电技术,传感器技术的进步是非常明显的。而光电技术又分成很多子集,如最古老的红光传感器,由于限制太多,很挑工作表面,现在已经大幅收缩,只有M90这种极入门级鼠标采用。激光传感器、微软的蓝影传感器,都是为了提升鼠标的表面适应性而开发的,然后还是Logitech Darkfield,能在玻璃上淡定跑路的鼠标瞬间让人直呼Amazing。基本上,Darkfield已经是当前鼠标传感器适应性能的天花板了。

再说一个很容易被搞混的概念:DPI/CPI。一般来说,我们常常将DPI表述为鼠标的移动速度。但是实际上,对于鼠标来说,这个指标指的是在介质上移动1英寸,鼠标报告多少个点。而至于这些点报告给电脑,电脑选择在屏幕上将鼠标指针移动多少个像素,那是电脑和操作系统决定的事情。举个例子,如果将DPI设置为1000,鼠标移动1英寸,报1000个点,操作系统可以选择一个点对应一个像素,指针在屏幕上移动1000个像素,也可以夸张一点,一个点算两个像素,指针移动速度就快了。从操作系统的“鼠标”设置里就可以调整,非常简单。而鼠标也可以从驱动层面上调整,也就是用插值的方法来催高DPI,但是这样的设置精度是没有办法保证的。如果允许的话,最高精度的做法其实是在操作系统里将鼠标的移动速度拉到最低,然后选择一个较高的DPI,这样精度是最高的——然而并没有什么卵用,因为在屏幕上和操作系统的逻辑当中,最小单位就是1像素。老老实实按照正中间的1:1用就可以了。

然后是静默高度LOD(Lift Off Distance),指的是鼠标抬起多高之后仍然可以正常工作。LOD过高和过低都不好,在使用鼠标的时候,需要频繁抬起鼠标的情况是在低DPI设置下大幅移动的时候,抬起鼠标的瞬间,如果LOD设置太高,就会导致在那一瞬间指针漂移。但是如果LOD设置过低,这就会导致在使用较厚的脚贴或者桌面不平的时候指针移动失灵。所以目前游戏鼠标都引入了LOD调节的设置,这样用户可以根据自己的习惯来设置。

报告率(Polling Rate)也是一个重要的鼠标性能指标。鼠标的报告率标准是125Hz,这是一个足够使用的报告率了,因为正常的显示器刷新率只有60Hz,但是目前高性能显示器已经开始突破144Hz了,电竞领域,144Hz的显示器几乎是标配了。这时候125Hz显然是不够用的。很显然,鼠标报告率关联的是指针移动的平滑程度,但是还有另一个指标与它相关——延迟。当鼠标开始移动的时候,由于125Hz的工作模式下每8ms报告一次,因此从鼠标开始移动到反映在屏幕上的指针开始移动,有最长8ms的延迟,而500Hz就是2ms,1000Hz就只有肉眼肯定不可见的1ms延迟了。高PR也是无线鼠标一直被卡住的一个技术难点,还是Logitech第一个以Lightspeed技术突破了这个技术难点,这也使得Logitech现在成为了无线电竞鼠标的领导者。但是高PR会带来两个问题:第一、耗电。Logitech当家花旦G603有两种工作模式,第一种是节电模式,报告率125Hz,两节AA碱性电池可以提供长达18个月的续航,和当年的M705有的一拼,而第二种则是1000Hz的高性能模式,这时候续航就缩水到了500小时了。第二、对电脑的负担更大。当然,这对于用高性能鼠标的人来说这不会是一个不好搞的问题,毕竟他们(我们)的电脑性能应付鼠标移动还是管够的,但是这部分性能开销能节约下来当然还是很好的。Logitech建议的报告率是500Hz,这样可以在性能、电力和系统开销之间取得一个比较好的平衡。

然后就是许用移动速度和加速度。这是鼠标CIS性能的一个重要指标。当然还是老话——对于我等凡夫俗子,鼠标CIS的性能是管够的,但是职业电竞选手则不然。鼠标在垫子上移动的时候一样可以用加速度和速度来衡量,而CIS在识别上是有上限的,当鼠标移动超过一定速度,或者瞬间的加速度超过特定数值的时候,CIS会识别不出来导致指针不按用户的需求移动,表现就是卡顿、丢帧。移动的加速度是以一倍重力加速度(G)为单位,而移动速度则是英寸/秒(IPS)。以Logitech G系列旗舰GPW为例,其IPS为400,加速度为40G,这是一个很高的指标,意味着鼠标在以40G的加速度猛力加速,或者瞬时移动速度达到36.6km/h时,CIS才会看花眼。

还有没有别的呢?

当然有。

鼠标是一个消耗品。但是,鼠标的手感有很大的惯性。反正我是每次切换鼠标都得适应一段时间(G5换G500除外,这俩太相似了)。加上谁赚钱都不容易,鼠标还是用得越久越好。

如前所示,鼠标的外壳是一个方面,但是PBT鼠标现在已经很难买到。不过外壳其实还好,用时间长了之后,外壳看着膈应,但是性能并不会有所衰减,何况外壳还可以更换。

鼠标短命的主要问题是微动和滚轮编码器,因此,玩鼠标的老手的标志性技能就是自己动手换微动(编码器寿命较长,而且动手更换的要求更高一些)。而这时候就需要考虑一个很重要的指标——鼠标的可维修性。在这方面,上面提到过的Secret M,以及最近的ROG,就是很正面的例子。多数鼠标都将螺丝隐藏在脚贴下方,而Secret M直接外露,ROG的多数鼠标只用一个橡胶塞塞住,很容易就能拆开。ROG的鼠标甚至使用了热插拔微动底座,不用学习锡焊技术就可以自己更换微动,非常方便。

如果鼠标没有刻意做这些设计,那么就会相对麻烦一点,而且通常情况下,越高端的鼠标,修起来越麻烦。MX Master还算是比较好维修的,最常见的更换微动的操作,只需要卸下上盖,就可以单独拆下微动板进行更换,还是非常方便的,但是G903就非常麻烦。尽管它也是单独的微动板,但是Logitech G系列一贯是将游戏鼠标的微动板集成在上盖里的,拆上盖很麻烦。

关于可维修性,推荐动手能力比较强、有意愿去自己更换微动的人去考虑考虑,如果实在没有兴趣自己搞这些,土豪玩家或者买的鼠标比较便宜,大可以重新买一个,对旧鼠标比较留恋的可以在淘宝上找一个修鼠标的出钱让别人修。如果有兴趣动手搞一搞,那就购入电烙铁、吸锡器、焊锡、助焊剂、高温海棉、焊接支架、全套精密螺丝刀,准备愉快地开干吧。反正我现在看到网上控诉Logitech“一年就双击可真是个辣鸡”之类的言论直接免疫,不就是换个微动嘛多大点事。现在国产的微动已经能到80M寿命了(凯华黑曼巴和TTC金壳),还用担心个啥。

最后需要提一嘴驱动。

Logitech和Razer虽然现在是外设界打得难分难解的一对,但是提起这两家的驱动,用户们倒会放下成见,表示这俩是一对卧龙凤雏。Logitech在前段时间停止了原先的Logitech Gaming Software的开发,用G Hub取而代之,很快,玩家们就发现G Hub的设计各种傻逼——没错我也是其中之一。它的引导性做得一塌糊涂,系统设置和产品各自的设置竟然采用的是同一个入口逻辑,然后还有大把的装不上驱动、装上驱动认不出设备的案例,不过至少在目前,我还没有遇到这种比较惨的事情,手头的G29和G102都认出来了,希望不久的将来能到的G903也不要给我整幺蛾子。Razer的雷云则是以众生平等的性能和稳定性享誉环球,管你是i9-11900K还是5950X,该崩就得崩,该卡就得卡,躲不过去的。当年雷云就被LGS按在地上摩擦,结果没想到Logitech竟然主动送人头……想不明白LGS挺好用一软件。反正我之前从G5换到G500,从SetPoint切换到Gaming Software的时候着实感觉牛批爆了,而从LGS切换成G Hub的时候觉得SB爆了。

选购案例

下面,我就以我自己为例,来阐述几个案例下,购买鼠标的选择方式。我之所以敢这么说,是因为我的电脑实在很多,使用情境也非常杂,应该能覆盖不小的面积。

案例一:HTPC外设该如何选?

什么是HTPC?

这是一个比较古老的概念了,HTPC = Home Theater PC。简单点说,就是一台连接到家里的大电视上充当终极版机顶盒的电脑。在我家,担任这一职务的是一台Intel NUC 6i5SYH。

HTPC的使用情境就决定了不太可能给你配一张桌子正襟危坐地使用键盘鼠标,更多的时候是窝在沙发里,所以摁遥控器显然更方便。

当然,Windows也好Linux也罢,那么复杂的功能用遥控器想要玩转显然是不太可能的,键盘鼠标还是有必要的,那么结合使用场景,分体式的键盘+鼠标不现实,所以有两个策略:

第一、强键盘、弱鼠标:选择一个带有触控板或者轨迹球的键盘。

第二、强鼠标、弱键盘:选择一个能够优雅地窝在沙发里使用的鼠标,要输入文字的时候……用遥控器打字这么憋屈的事情都干了,用鼠标打几个字又怎么了?

第一种策略很好选择,我也是选择的这一种,即一把Logitech K400 Plus键盘。事实上,它的广告就已经很好地说明了这把键盘的定位:

就是让你在客厅上用的。除了Windows,它还支持Android系统的电视盒,只要有USB就可以。这就赋予了它非常广泛、灵活的适应性。它的第一排键,默认功能并不是功能区,而是多媒体控制区,这也摆明了不是首要为正经使用电脑预备的东西。

至于它的触摸板,反正HTPC对鼠标操作的要求并没有很高,能用就行,K400 Plus还支持Windows标准多点触控手势还要啥自行车。

至于第二种策略,可能会比较麻烦一些。这得用到一类特别的鼠标——陀螺仪鼠标。最早提出这种理念的还是Logitech,当年的MX Air可谓是技惊四座。

通过陀螺仪,可以让鼠标悬空控制光标的移动,基本上就类似手里拿一根激光笔,指向哪儿光标跟向哪儿,这无疑非常直观。但是有一个问题——MX Air已经停产多年了。要找只能去海鲜市场找一找,成色是没法保证的了。

新产的陀螺仪鼠标则为数不多,我找了一下,只有Sanwa Supply MABT132、联想4Y50U45359这两个大厂的产品,其他的各种“体感鼠标”,我不敢保证它们的产品质量和使用体验。Sanwa MABT132的价格还好,300,而联想的那个,官方是作为ThinkPad X1系列的配件的,以X1那高贵无比的身价,鼠标也不会便宜,500+,很显然,第二种策略的成本就比第一种高多了。

HTPC属于一个比较特殊的应用场合,下面的几个应该更有代表性一些。

案例二:固定场所的全能鼠标

在家里,我主要是用我自己配的台式机。主要是办公,包括但不限于:P图、画图(有一台很古老的Wacom数位板辅助)、建模,轻度游戏,包括但不限于:FPS(HALO)、RTS(Homeworld)以及心头好X Universe。但是不管玩什么游戏,总体原则就是自娱自乐不求上进,要求也不是特别高。那么,这种情况下该怎么选择?

很显然,这时候就需要考虑两种要求完全不同的应用场景了:日常办公与游戏。

针对日常办公,我太清楚我自己的使用习惯了:侧键多多益善,驱动要非常给力,这样给我带来的好处那是多得是。水平滚动一定要有,这对于浏览器多标签页导航效率的提升极为明显。

针对游戏,作为用过M90、M100这种“轻 量 化 鼠 标”的用户,我也很清楚一个非常轻盈的鼠标在各类游戏当中带来的舒适感。

目前,我主力使用的是MX Master 2S,但是这个鼠标的重量显然在游戏当中需要激烈移动鼠标时会给手腕带来巨大的负担,小孩子才作选择,大人全都要……于是我又买了一个贼便宜的G102作为游戏时的补充。现在看来,这两台鼠标简直是优势互补的典范。MX Master 2S的游戏性能非常不行,但是办公上侧键滚轮、MicroGear滚轮带来的爽快感简直了。而G102的轻盈和有线带来的稳定性能非常适用于游戏,不过跑到办公领域,滚轮和MX Master 2S完全没法比。所以目前我是日常用MX Master 2S(包括一些不太依赖于鼠标剧烈移动的游戏),一些比较费鼠标的游戏比如HALO、Homeworld,会插上G102。同时,在MX Master 2S已经服役4年的时候,G102还可以作为后备鼠标,一旦MX Master 2S出现什么问题,可以用G102临时顶上。

至于这俩的继任者,将会是一个G903。

我曾经一度以为MX Master 2S也能应付游戏需求,这倒也没有错,玩X Universe没有丝毫压力,直到我入了Halo MCC。还是那个04特区,电脑的性能十倍于当年的三星笔记本,键盘也从戴尔SK-8115换成了Leopold FC900R机械键盘,一切都升级了,唯独鼠标,从G500换成了办公用的MX Master 2S。啥都不说了,重返秋风之墩号和04特区!

咕噜人当然还是能盯住的,要是咕噜人都能大摇大摆地从我枪口下溜走我这胳膊截肢得了,但是速度稍快一些的豺狼人我都跟不准,更别提动作速度更快、左右横跳非常熟练的星盟精英了。我一度以为是十几年过去我已经老态龙钟成如此地步了,但是当我插上刚买的G102之后,我才发现这才对嘛!士官长还是那个可以爆锤精英狗头的士官长。打完两关,我看着右手边上两个鼠标陷入了沉思……果断换掉MX Master 2S这个费拉不堪的办公室民工。然后我又看了看桌子边上那一大坨G29,和已经蹲在系统托盘里的G Hub,嗯,是时候回归Logitech G了。

无线肯定还是无线,如果将“办公鼠标滚轮理论”套在Logitech G上的话,就会发现能胜任办公鼠标的只有三个:G502、G604和G903。说来也巧,G502是当年G500产品线的延伸,G604则脱胎于当年的G700-G700S-G602一条线——都是老朋友了。第一个被排除的就是G604,这倒不是当年的G700给我留下的心理阴影太大,而是因为它太重了。我切出MX Master的主要原因就是因为重量,换成一个同等重量的显然不明智,G502 Lightspeed早已摘掉了“习武之人”的帽子,减重至114g,G903依然是Logitech G常规产品系列的旗舰,这两个,怎么选?G502 Lighspeed还是G903 Hero,其实倒问题不太大,右手人体工学和对称鼠标我都能适应。最后还是考虑到G903更长的续航时间,选择了G903。说来说去,还是G700S的心理阴影吧。

至于G903不便携带(没有接收器收纳仓),这对于我的这种使用情境来说并不是什么问题,反正不会带着它移动就是了。

案例三:我在办公室用四台电脑

这是真的,我在办公室真的使用四台电脑……

一台是我管的机器,在脚边当服务器用。一台是工作站,一台我自己的ROG Zephyrus G14,一台我接收的Surface Pro 7。

服务器并不常用,我也不怎么需要担心,原配的键盘鼠标早找不到了,顺手找了个M100接上,然后剩下来的三台……

我原先使用的是M590,同时控制我的一台笔记本(从小米Air到ROG)和公司的工作站,然后我接收了一台Surface Pro 7,虽然它带了一个Surface Arc,但是这鼠标的手感简直令人无语。除了带出去开会之外我并不想用。而这时候只能带两台设备的M590就不够用了。加上那时候M590开始出现了双击的迹象,已经过保,而且M590用的是方形的静音微动,更换起来比普通三脚微动要麻烦不少(小、焊点更多),索性不修了,入了一个M720。

然后现在M720也有双击的趋势……而且M720,那重量……连电池135g也是重量级选手啊。好在我平时在办公室不玩游戏倒也能胜任,但是如果将笔记本带出去,用M720玩游戏就比较难受了。

解决方案有三:第一,G903到位之后用MX Master接替M720的位置。这个只能说是下岗再就业,能适应办公室环境,但是游戏是别想了。第二,用锂铁电池驱动M720,这样可以将M720的重量压缩在120g以下。第三,专门为ROG配备一个高性能轻量化鼠标,至于台式机和Surface用什么,M720或者MX Master 2S随意。目前我比较倾向于第三种,而且由于笔记本本身就是ROG,Armoury Crate已经装好,我倾向于购买ROG自己的鼠标,而且选型都有了——Gladius Ⅲ。不过目前Gladius Ⅲ的价格堪称离谱(比GPW还贵),所以先苟一段时间再说,坐等降价。

Gladius Ⅲ并不是什么可以兼顾办公的游戏鼠标,它的滚轮和GPW一样很拉,但是,我可以在办公室放心大胆地双鼠标,毕竟已经那么多鼠标了多一个不多。而Gladius Ⅲ最打动我的是它太好修了。微动可以直接拔下来,而且为了保证多次拆装后螺丝孔的稳定性,ASUS还在螺丝孔里衬上了金属螺口。这完全就是……很棒啊……

其实,购买鼠标的关键因素就是一个字——试。亲自上手去试一试比什么都强。不过并不是所有地方都有这个条件的。大长春作为四线省会城市那是连个顺电都没有的。不说了,取件去,G903到了。