01

1 月

PC通识1:认识PC

- By IanGoo

今天,我们早已进入了全民计算的时代——至少智能手机的普及率已经是够够的了。

但是PC,似乎在没有彻底普及之前就已经迎来了衰落。

我们今天将回顾一下PC的发展历程。

走入家庭的计算机

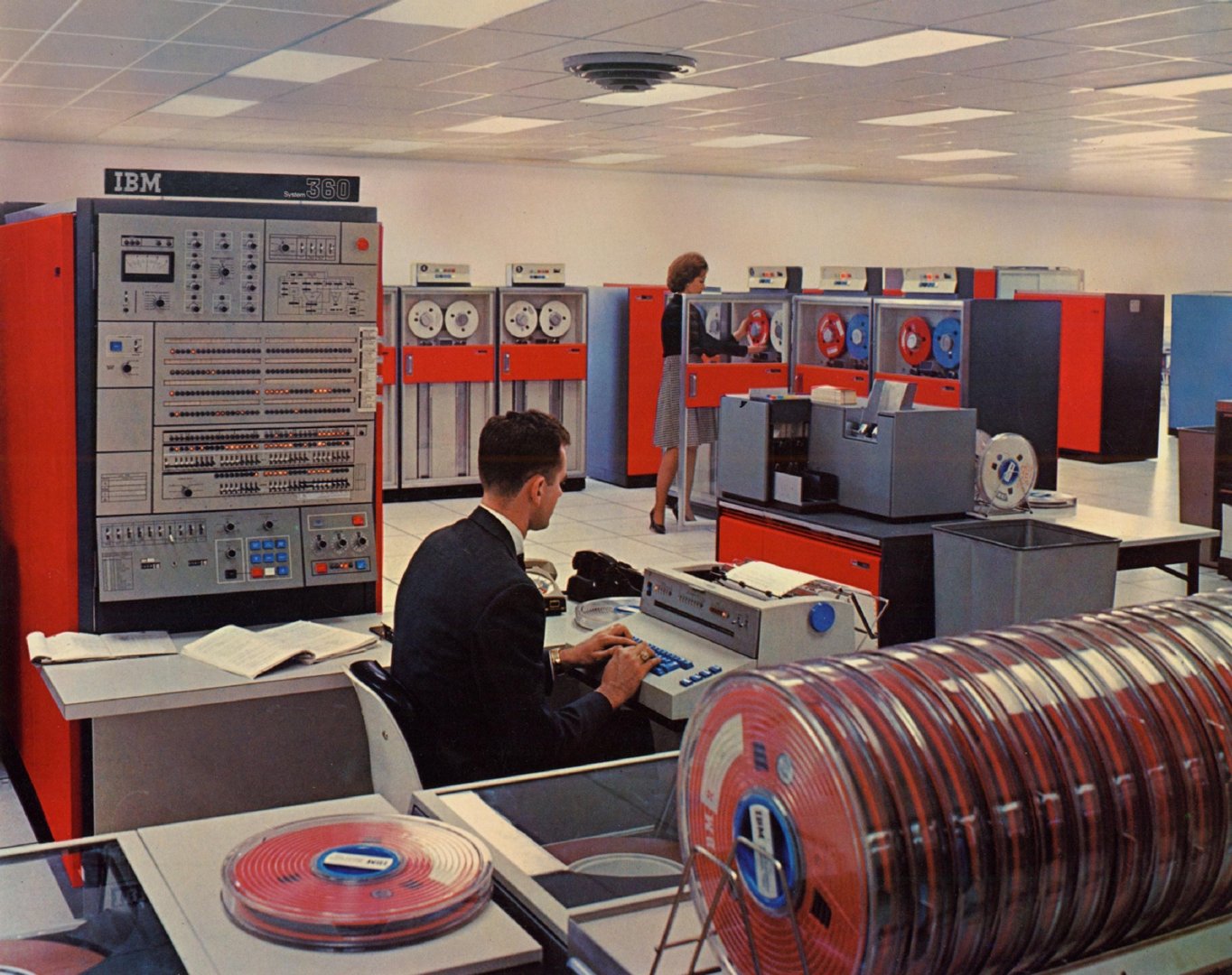

曾几何时,“计算机”个顶个的都是庞然大物。老祖宗ENIAC自不必说,就算是到了后来计算机进入商业化阶段,其尺寸仍然得用“平方米”来计算。如“IBM历史上最重要的产品”、“通用指令集架构开山之作”——IBM System/360。

很显然,这样的庞然大物只能存在于专用的“机房”当中,一般的家庭显然不具备存放和使用它们的条件。

所以,计算机的小型化是计算机走入家庭的前置科技。关于计算机小型化的历程,前文已经提到了。但是,小型化后的计算机并不意味着它一定有机会走入家庭。因为在当时,计算机是不折不扣的商业设备,只有大公司会配备计算机来处理繁杂的事务。在当时,“个人拥有一台计算机”就有些类似今天我们幻想“个人拥有一台数控加工中心”差不多。

而几乎在同时,另一种计算工具在个人与家庭用户中的普及正在如火如荼地进行当中,那就是——计算器。其市场的火爆程度甚至在历史上留下了“计算器战争”(Calculator War)的篇章。

由于不用考虑图灵完备性,也不用给用户提供编程环境,因此计算器的设计难度普遍更低,成本也更低,计算器首先开始在家用领域发展也就不足为奇。

1964年,SHARP推出了CS-10A,这是世界上第一台电子计算器,它的体积相当大,相当于一台收银机的尺寸,而且价格相当高,和当时的计算机一样,企业才是用户。进入1970年代,整个电子行业界著名的搅屎棍、性价比终结者——CASIO入场了。他们的目的是开发一款价格在1万円左右、可供个人用户购买的计算器。最终在1972年,这款名为CASIO MINI的计算器上市了。这台计算器除了便宜,尺寸也小得出奇,真正做到了可携带。除了比较厚,其正面大小甚至小于CASIO在今天推出的函数机。

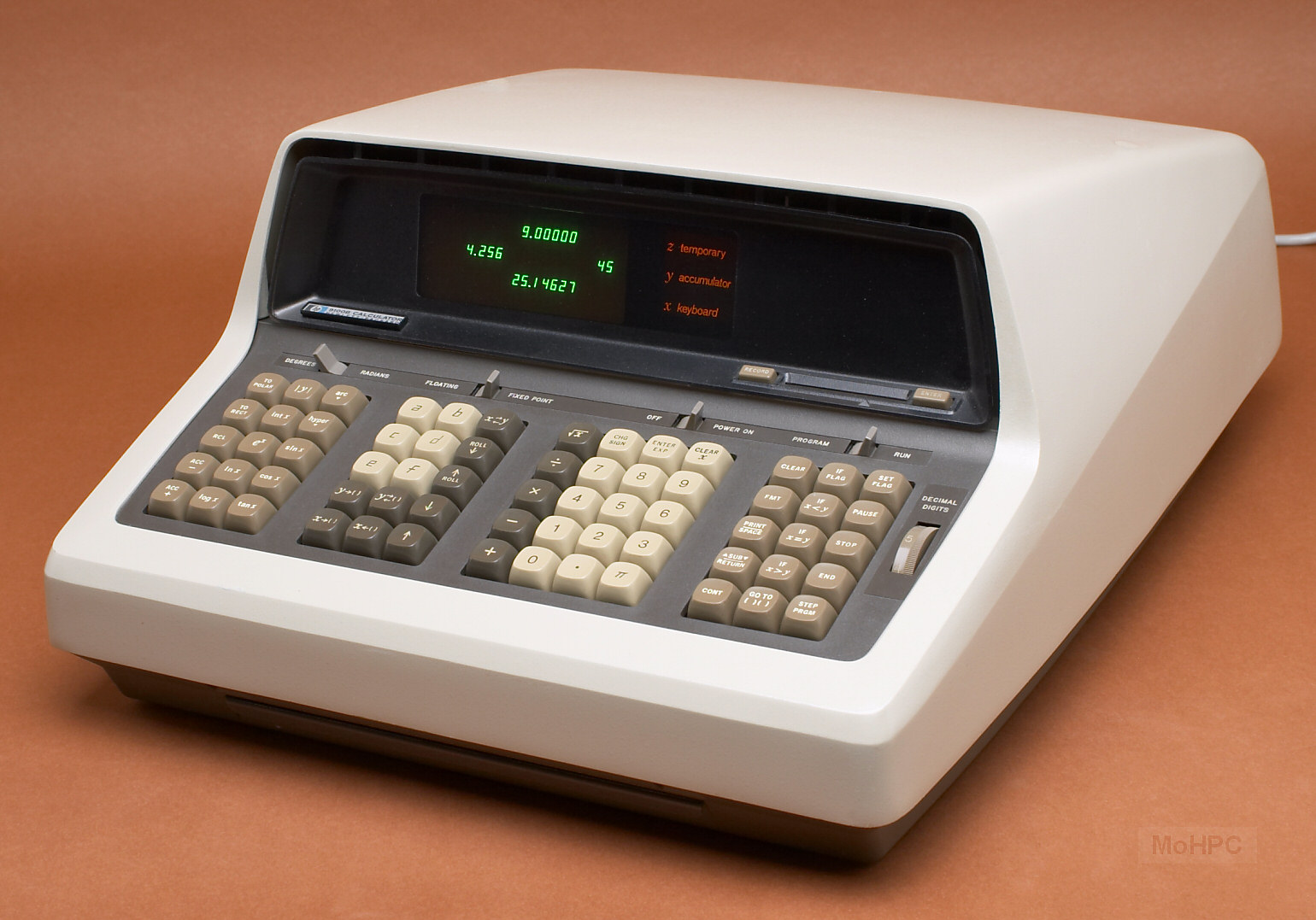

所以,计算器的普及早于计算机,这也导致了一些早期的、真正的个人计算机在推广的时候,往往将自己宣传为“可编程计算器”。一个很典型的例子就时HP 9100A。它其实是一台真正意义上的计算机,可以配备CRT显示器、磁带驱动器、打印机等外设,但是在1960-1970年代,计算机领域的绝对霸主依然是IBM。人们评判一台设备是不是“计算机”,标准模板便是IBM的计算机。在这样的环境下,William Hewlett也只能无奈表示:“如果我们将其称为‘计算机’,我们的用户可能会表示拒绝,因为它和IBM长得不像。”最终,HP将其作为“桌面型计算器”上市销售,全套售价大约5000美元。可想而知,这是一个很高的价格。

而在与此同时,一些思想比较前卫的Geek用户已经开始接受甚至向往拥有一台自己的计算机了。早期的PC通常以散件的形式出售给电子爱好者,他们得用自己的全套工具将它组装起来。而交互方式普遍比较简陋——得通过拨钮开关和指示灯来进行。其中比较著名的是Micral N,它的内部是一块Intel 8008处理器。

此时,Intel的事业还没有走上正轨,他们生产的4004、8008处理器其实是应计算器厂商生产的。所以,这时候这些“PC”折腾的场面,摆在今天,大致相当于“华强北又出了一个All in One万兆软路由套件”这种感觉。

因为当时真正的计算机行业的绝对霸主,就是那个让William Hewlett也感到害怕的IBM。

巨头下场

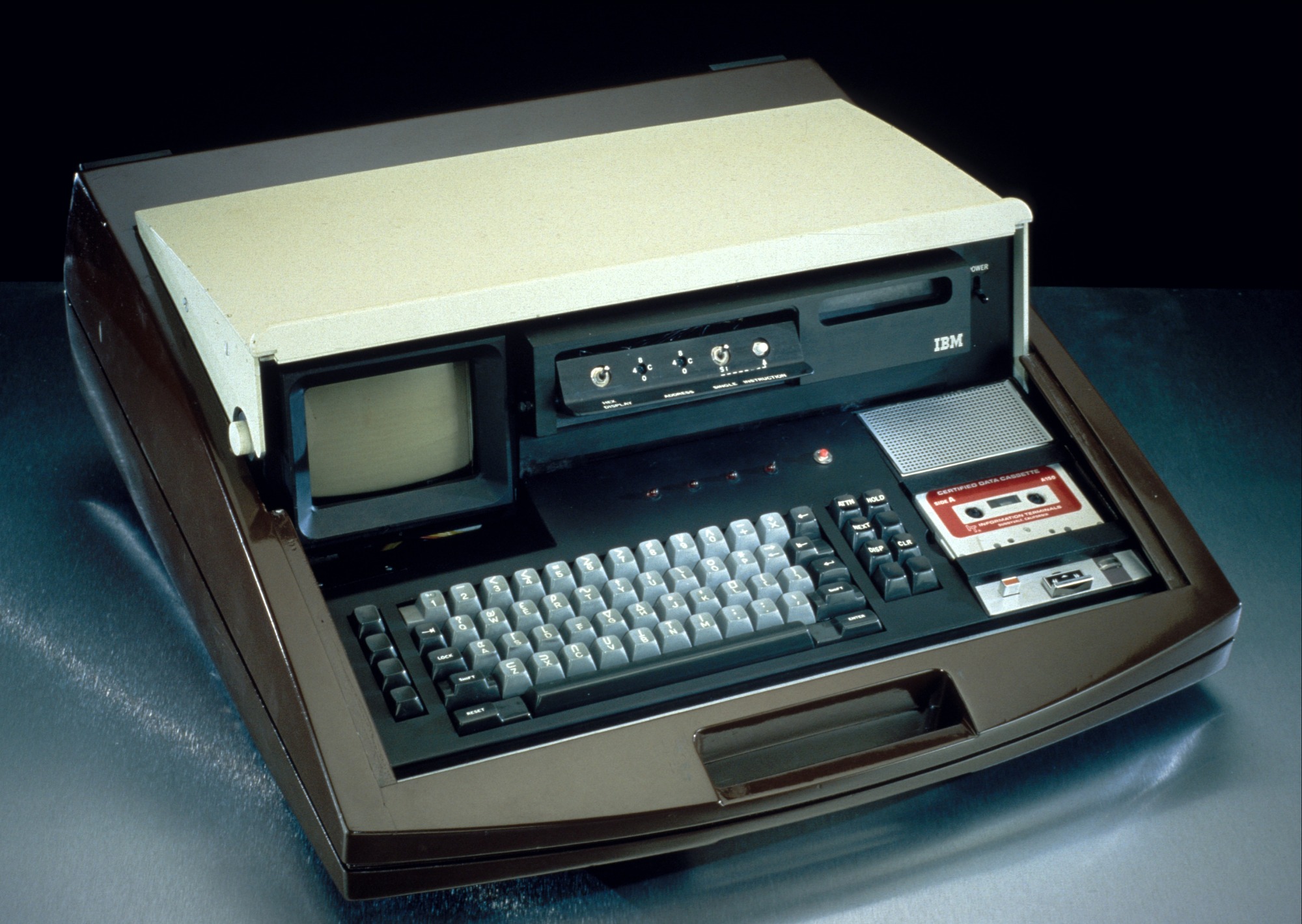

1973年,IBM Los Gatos研发中心开发了一款名为“SCAMP”的设备。所谓的SCAMP,是“Special Computer APL Machine Portable”的缩写。这是IBM第一次涉足“微型计算机”这个领域。从“Portable”这个字看,SCAMP理论上是可以带着走的。IBM自己也声称这是“历史上第一台便携式计算机……某种程度上……”因为它的体积大致相当于今天的一台收银终端。

而APL,指的是当时IBM的APL操作系统。SCAMP超前的地方就在这里——虽然SCAMP看起来体积并不小,但是实际上它可以实现当时一台小型机的全部功能。所谓的“小型机”,尺寸有两个桌子那么大,重量大约半吨。在SCAMP的启发下,IBM在两年后发布了5100。

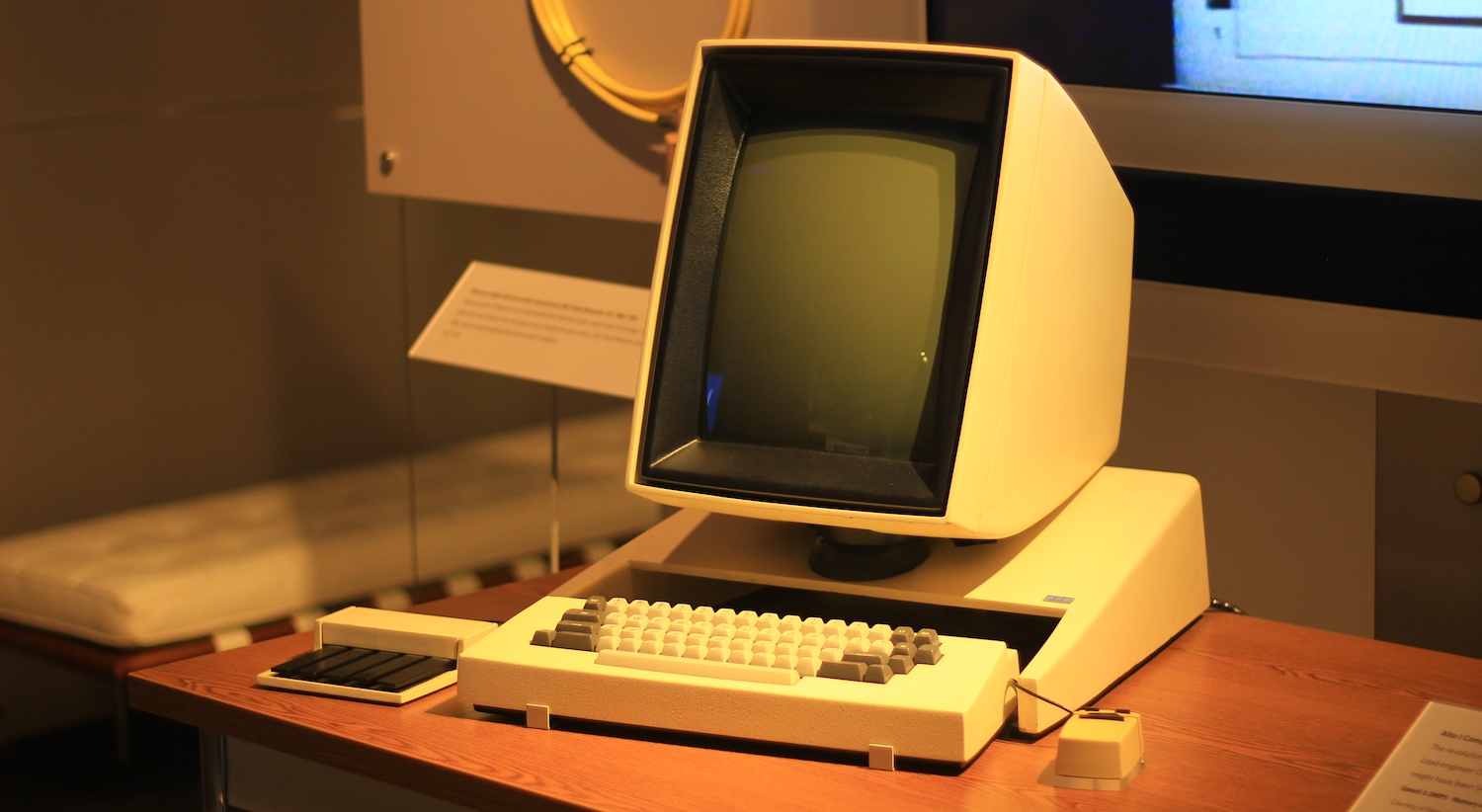

几乎与此同时,Xerox Palo Alto研究中心(PARC)成功研制了PC历史上里程碑式的产品——Alto。

Alto引进了一个全新的概念——图形用户界面(GUI),也正是在Alto的启发下,有两个年轻人在参观了PARC之后默默回到了自家的车库,开始开发自己的图形操作系统,他们一个是Steve Jobs,一个是Bill Gates。

不过Steve Jobs除了折腾软件,还折腾了一些硬件。他在车库里和Steve Wozniak开发了一批PCB板,这就是苹果最早的计算机硬件产品Apple Ⅰ,通过简单的组装就可以使用。应Byte Shop的老板Paul Terrell的要求,他们还供应了50台已经安装好的成品Apple Ⅰ,只要配上合适的机箱、键盘、电源就可以使用。

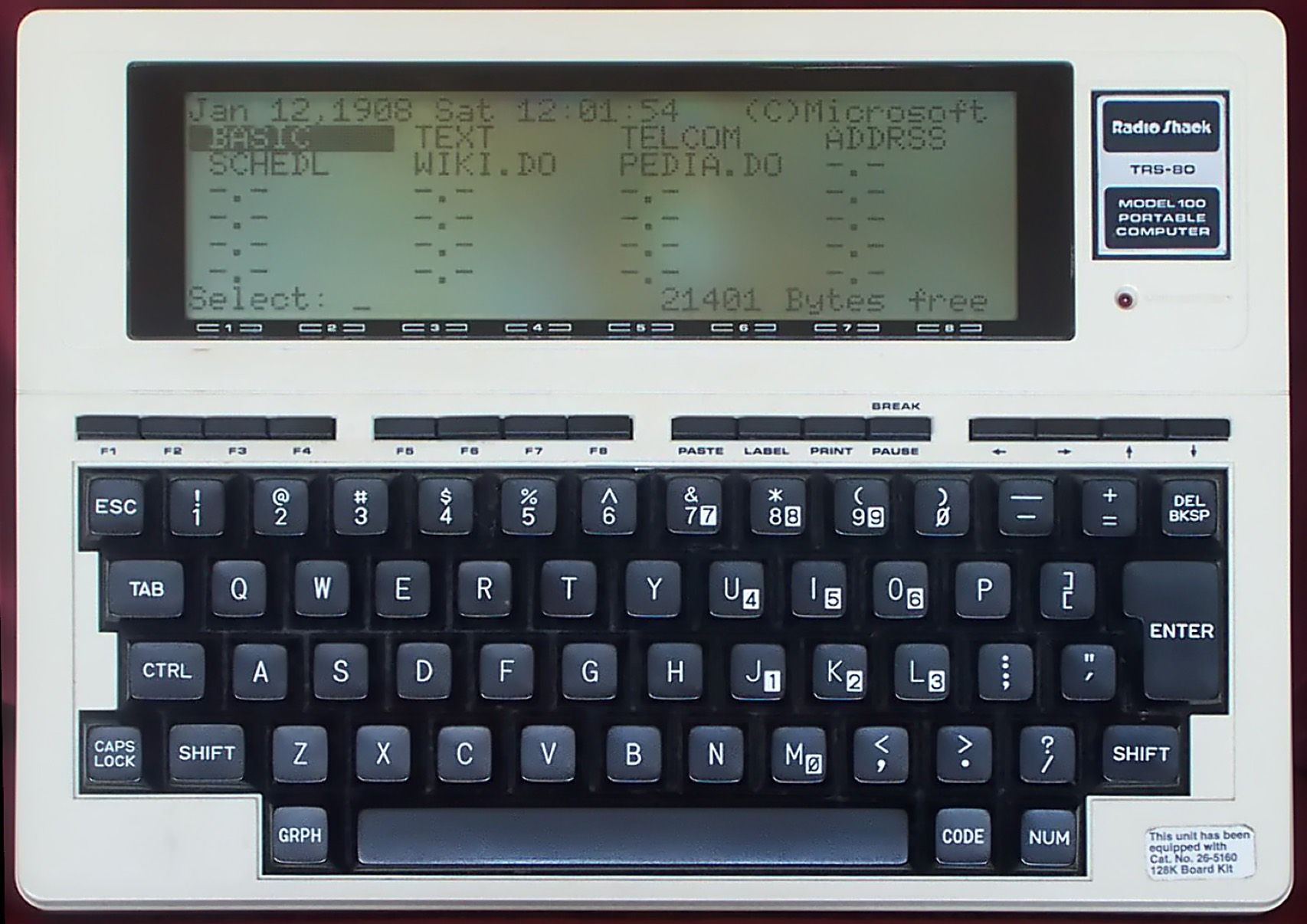

1977年,是PC历史上非常重要的一年,这一年有三款非常成功的计算机上市:Apple Ⅱ、Commodore PET 2001和TRS-80。

这三款计算机被Byte杂志称为“1977 Trinity”,在大厂和车库小作坊的共同努力下,“个人拥有一台计算机”已经不再是荒谬的幻想,逐渐地已经变成了“理所应当”的一件事情了。

进入1980年代,拥有计算机的家庭开始越来越多。而家庭拥有这样一个全面的电子设备,它很容易就会拓展出一个新的功能领域——玩。也就是游戏。所以进入80年代后,主流的PC技术发展是在图形性能上。从最开始只能通过类似字符画的形式显示很简陋的图形,到后来具备了完整的图形模式,可以显示真正意义上的图像、图像可以动起来、并且可以按照用户的操作具备交互效果。这一时期,Commodore 64、Amstrad CPC等个人计算机开始流行,甚至时至今日,仍然有一部分拥趸在收藏、把玩这些古董,并编写对应的程序。

这一时期的办公室里则有另一类产品——“商用计算机”,它们普遍更大、更贵,具备标准的80列文本模式,但是缺乏图形模式和多媒体支持。“商用计算机”和“家用计算机”之间的鸿沟依然存在,直到1981年,IBM推出了一个影响极为深远的产品——5150,又叫IBM PC。

标准架构

进入1970年代末,微型计算机已经成了行业的新爆点,Tandy、Commodore和苹果正在这个新兴领域高歌猛进。而传统的巨头HP、TI等也开始向微型计算机领域转型。

但是,如果说谁在那时候是真正意义上的巨头的话,毫无争议的,便是已经屹立半个多世纪的蓝色巨人——IBM。

从这个名字就可以看得出来,IBM一直以来专注于商用设备领域,对于家庭和个人使用的计算机产品属实是缺乏兴趣。人名字就叫international BUSINESS machine。面向商业的市场有很多独特的规则,其中一条就是“量身定制的黑箱”。面对甲方的种种要求,根据甲方复杂的业务模型,IBM会量身定制一套合用的商用系统,这套系统从硬件系统中的每一个零部件,到软件系统中的每一个组件,到最后的整合安装,全部由IBM一手包办,出了问题或者需要进行扩充,只能由IBM自己来解决。当然后来IBM也开始推出一些通用解决方案,比如System/360。但是总体来说,IBM代表的商业解决方案就是一种高整合度的定制方案。

但是问题在于,设计开发这种定制方案所需的时间少说也得4-5年。面对以“快”立足的家用微机领域,IBM的模式显然是行不通的。因此,当有传言说IBM要准备进军个人计算机领域的时候,业界的反应是:不可能吧?

让IBM开发个人计算机,就像是教大象跳踢踏舞。

很明显,IBM作为当时的业界巨佬,明白人肯定是有的,比如他们的CEO,John Opel。他在1980年便意识到了未来个人计算机的潜力。但是他虽然是CEO,公司却并不是他一个人说了算的。他只能利用自己的权限,在佛罗里达州博卡拉顿成立了一个新的“入门级系统部门”,将得力干将William Lowe调到了那里。Lowe干的第一件事,就是找卖电脑的零售商:“如果我们IBM推出个人计算机,你们愿意进货吗?”从店老板们双眼放出的金光,IBM很快得到了答案。但是经销商也提出了自己的要求:你们IBM出来的那些东西,除了你们自己谁都修不了,在个人计算机上就别整这套了,用通用零件多好,这样用户的机器坏了我们自己捣鼓捣鼓也能修好。而恰好根据Lowe的规划,为了能尽快发布产品并且跟上个人计算机领域的开发节奏,使用现成的零件也几乎是唯一的选择了。

最终,Lowe在IBM内部提议:成立一个独立的工作组,这个工作组将完全摒弃所有的IBM传统工作方法,采用开放式的架构、全部外采的现成零件“攒”出一台微机,然后交给零售商出售。所有的这些做法和IBM的传统统统背道而驰,但是Lowe也画出了IBM管理委员会无法拒绝的一张大饼:他们将在三年内销售超过22万台设备,超过IBM的业务总和。

管理委员会被震住了,试一下吃不了亏上不了当,于是他们成立了一个名为Project Chess的独立部门,提供了必要的资金和权力,要求:你们得在给定的时间内开发出个人微机来。到了1980年底,这个部门已经扩编到了150人,但是仍然每天有超过500个电话打进来——其他部门的IBM工程师也想加入其中。

Project Chess的产品则在最高机密下开始了开发。IBM的其他部门对产品都不知晓。在构思产品的时候,项目组考虑了好几种CPU,一度项目组认为最佳的选择是Motorola 68000,但是Moto没能提供足够的产能,遗憾被毙掉。项目组也考虑过备选清单里性能最强的CPU——IBM自家的801,但是还是因为“必须使用现成的市售零件”这一原则,被毙掉。最终的幸运儿是Intel 8088。新生的Intel成功抱上了这条大腿,直到自己也成为了一条大腿。

CPU一旦确定,开发工作推进速度就一下子变得很快了。和Intel 8088配套的主板只用了40天边设计完成。本身开发团队中,工程师都有自己的PC,他们的用户体验也影响到了开发的决策,“开放性”被提到了一个很高的高度,并且也影响到了配套软件的决策。比如当时PC普遍装备的BASIC环境,项目组选择了第三方的BASIC,而非移植IBM自家大型机上的BASIC,一切都是为了更开放。而这个BASIC环境的作者就是Bill Gates。更重要的操作系统,IBM计划支持多种操作系统,包括CP/M-86、UCSD p-System和PC-DOS,但是上市之后,CP/M和p-System迟迟未能就位,这就导致了PC-DOS成为了新机型的事实上的标准操作系统,而PC-DOS的供应商——还是微软。这是继Intel之后第二个抱上大腿并且在后来自己成为大腿的大腿。

1981年1月,功能原型机完成,4月,生产工作就已经就绪了。当今标准PC的起源——IBM 5150,或者说“IBM PC”,在1981年8月12日正式发布。

在销售方面,由于IBM此前一直在商用领域耕耘,他们完全没有零售的渠道也经验,于是他们选择了零售连锁商SicmaticLand和Sears作为合作伙伴,在他们的商店中销售IBM 5150。

Project Chess,赌赢了。5150的销量热度堪称爆炸,海量的订单淹没了经销商,其中还有大把的客户付了全款同时表示“慢慢备货我们不着急”,在销量最高的时候,每月的出货量高达4万台,这比IBM最初的预期高出了800%,并且其中家庭用户的比例达到50%到70%,完美符合了IBM让这款机器走入家庭的预期。

它兼容吗?

IBM 5150成为了PC领域的绝对领导者,它除了出货量庞大,而且养活了一个规模巨大的“生态”。而由于IBM 5150本身采取的开放性策略,各种“IBM PC Compatible”也就应运而生了。这些机器并非IBM出品,但是却尽量能够融入到IBM 5150的软硬件生态当中去,甚至当时有这么一句说法:

试想,Cray[1]开发了一款小到可以揣兜里,但是具备100MHz、20MB RAM和500MB存储,以及1024×1024的显示器、支持语音识别、售价仅3000美元的产品[2],猜猜社区第一个问出来的问题是啥——“他和IBM PC兼容吗?”

InfoWorld,1984年2月

虽然5150的BIOS受到知识产权保护而不允许直接复制,但是不久之后,各种山寨的BIOS就应运而生,其中最著名的两家企业是Phoenix和AMI,这两家企业时至今日仍然是BIOS软件最重要的两家开发商。

“IBM PC兼容机”概念的出现,让IBM 5150获得了惊人的生命力。虽然IBM本身一直在试图阻止这种仿造者的大量出现,但是对于整个行业来说,这种标准的架构让整个行业得到了充分的统一,受益的最终是广大消费者——他们可以闭着眼睛买电脑,而几乎不用担心任何兼容性问题。

今天,我们在众多品牌的电脑上可以做到零部件的互换、操作系统的互换、应用软件的互换,这一切都应当归功于IBM的Project Chess项目组坚持使用开放架构和现成零件的坚持。

但是IBM PC本身,却并没有站到最后。整个IBM PC家族是非常庞大的,从5150,到PC XT、PCJr、AT、PS/2,IBM一直在领先于时代创造标准,但是当这些开放的标准被巨量的竞争对手学过去之后,IBM却不得不面对来自他们的竞争。IBM试图在软件上收紧,但是应了那句老话:“臣等正欲死战,陛下何故投降?”当IBM自己的产品面临着和整个PC行业的兼容性问题的时候,这个标准的制定者也面临着两难的问题。

最后,IBM的整个PC业务也无可奈何花落去了。留下的是一个全行业统一的事实标准。

那么,这个标准是什么呢?

我们将在下一篇,好好说一说什么是“标准PC”(Standard PC)。