07

11 月

《为情绪设计》读书笔记

- By IanGoo

设计这个行当的历史只能用四个字来形容:自古以来。就算是现代意义上的设计,历史也已经超过了两百年。而随着设计的发展,人与人造物之间的关系也逐渐成为当代设计当中的核心。

人与物有一个很明显的区别:人是有感情的,虽然人造物出自于人,但是它们却未必是感情的载体——冰冷、就事论事的设计在我们的生活中并不鲜见。因此,情绪设计也愈加成为设计领域的新潮流。

Donald Norman是比较早注意到情绪在设计中的价值的人,在他的基础上,Aarron Walter结合自己在互联网设计的工作经验,提出了诸多可以直接付诸实践的见解,并将它融入了一本书当中,这就是Designing for Emotions。这本书可以说是帮助一个设计团队建立情绪设计架构的Handbook。

为了应对目前手头的任务,我潜下心来将这本书整个翻译了一遍,当然也因此将整本书进行了一次精读,下面就是这本书的读书笔记。

Contents

基础:用户的需求

工业革命以来,主流的产品设计开始向机器倾斜,大量制造方便但是粗制滥造的产品挤满了市场。

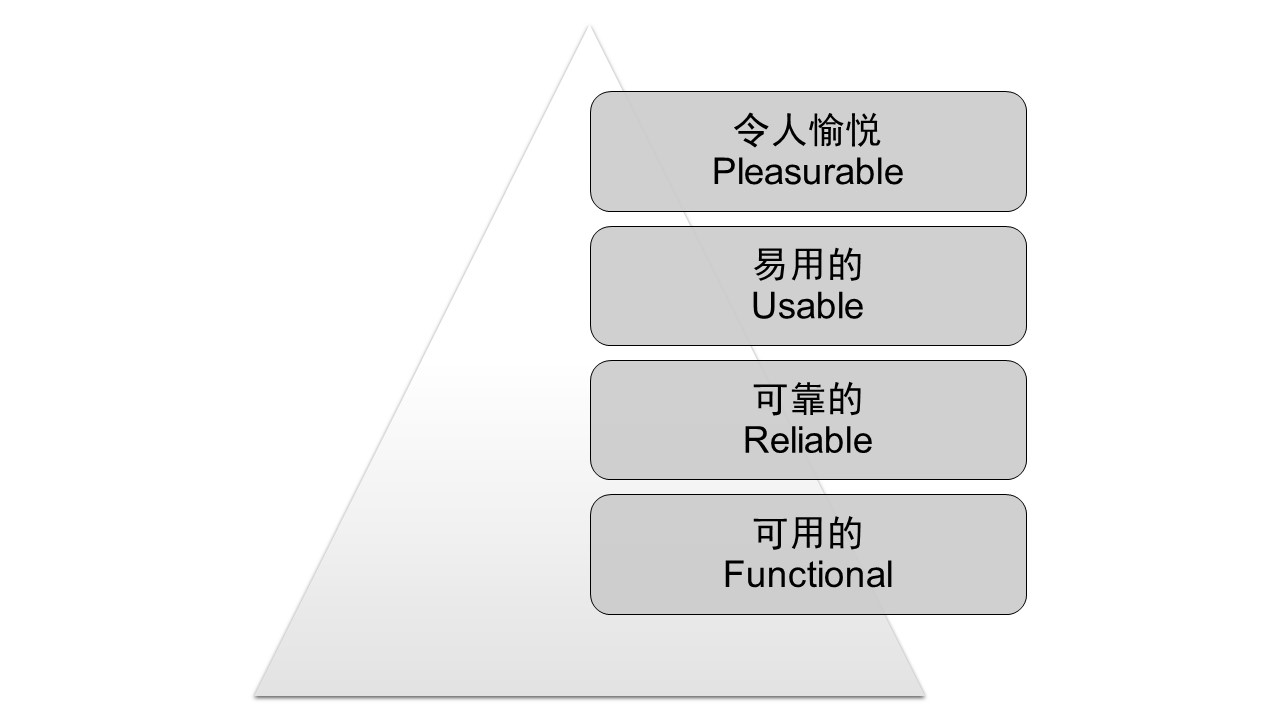

于是,一群有理想的人开始了艺术与工艺运动,尝试为工业品带上手工艺时代的人类情感。这种要求是非常合理的——根据马斯洛的需求层次理论,当基础的要求得到满足后,人就回去追求更高层次的需求。用户的需求也是一样的。Aarron Walter在马斯洛需求层次理论的基础上,将它修改为“用户的需求层次理论”。

但是根据Aarron Walter的观察,目前在UX设计领域,多数设计师仍然将“易用性”作为追求的终点,但是在易用性之上,还有一个鲜有产品实现的层次——令人愉悦。而这一层面就需要通过情绪设计来实现。

随后,Aarron Walter用Headspace和Intuit为例,简单地说明了一下情绪设计的价值。并切入了一个问题:情绪设计本身是为人服务的,为了开展情绪设计,首先需要了解人。

人类的特质

在这一章,作者指出了人类的三个共通的心理学特征:

- 娃娃脸偏好。人们会在潜意识里偏爱长者娃娃脸的形象。设计师可以利用这一点,通过为产品配上可爱的形象,与受众建立情绪共鸣。

- 比例的偏好。人们会通过比例来辨认自己的形象,因此人其实对比例非常敏感,因此黄金比例是一种非常好用的设计准则。

- 对比的敏感。人对“与众不同”的东西非常敏感,如视觉上的对比(形状与颜色的差异)、认知上的对比(经历和记忆的差异)。通过对比可以突出显示关键的信息。

但是,还有一些使用的基本原则。

在使用对比的时候,需要克制,如果大量铺排对比的元素,用户就会感觉到无所适从,反而让重要信息被淹没其中。

另外就是对美学的追求也是人们共通的。在创造“不同”的时候,当然要尽量创造“美好的不同”,而非丑的不同。

性格

性格被认为是人与机器的最大区别。当人和机器交互的时候,如何让人感觉有温度,有一种方法就是赋予机器一种“性格”。这种做法古已有之,如古腾堡在印刷圣经的时候,使用的Blackletter字体就是模仿的僧侣抄写时使用的书法字体;进入工业时代之后的VW Beetle,也通过前脸营造了一种具备“微笑表情”的特征。再往后就是苹果的Buy a Mac的系列广告,将PC与Mac的特性拟人化。

从设计工具来看,人物角色(Persona)本身也就是将某种抽象的概念进行角色化、赋予性格,来让这个抽象概念容易理解与记忆。但是我们也可以从另一个角度出发——如果我们将产品页赋予一定的人格呢?这就是本章的核心:设计角色(Design Persona)。建立一个设计角色可以从下面的角度出发:

- 品牌名称

- 概述

- 个性形象

- 品牌特征

- 声音特点

- 应用案例

- 视觉辞典

- 参与方法

作者还随后举了Mailchimp、Goodr和Headspace的案例。

包容性

这章比较政治正确,有一些原则在中国必要性不太强,但是还是有很多方法和工具值得参考。

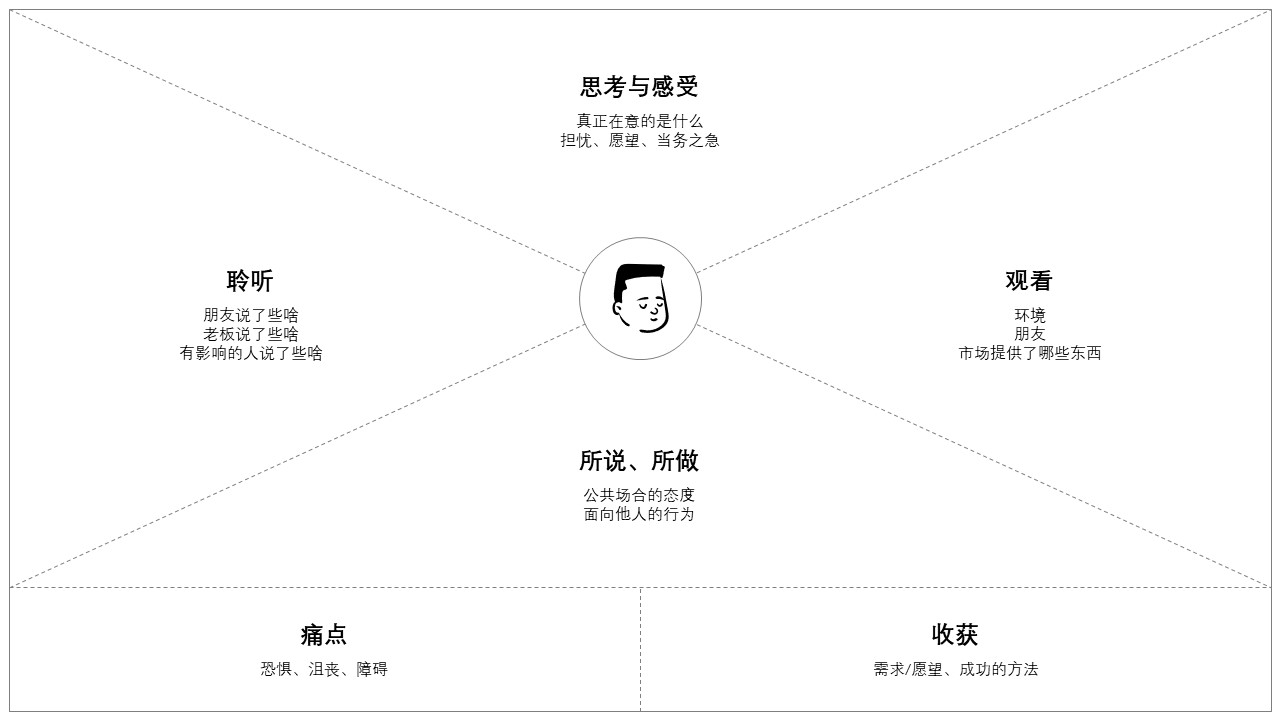

比如,设计师如何站在用户的角度上思考。这就需要借助一种名为同理心地图(Empathy Map)的工具了。

通过简单的访谈,了解用户的所见、所思、所想,并按照上面的地图进行整理。这将有助于设计师将自己代入到用户的视角上。

情绪介入

在整个使用产品的过程中,如何控制情绪的介入时机是情绪设计的一个重要元素。

确定情绪设计的介入时机可以利用一个工具和一条原则。一个工具就是客户旅程图。

通过客户旅程图,设计师可以清晰地看到在执行某项任务时,用户从开始到结束的整个流程当中的情绪状态。很显然,不可能做到每时每刻用户都处在非常愉快的心态当中,用户必然会有心理状态的起伏变化。而这时候就可以利用以下的设计原则来让产品给用户留下不坏甚至很好的情绪记忆:

- 在用户情绪的低谷期,尤其是因为产品的功能困扰而引起的低谷期,不要尝试去玩情绪的花活,此时用户处在需求层次比较低的水平上,干净利落地帮助用户解决功能上的问题是最重要的。

- 在用户心情比较愉悦、在需求层次比较高的时刻,这就是情绪设计介入的比较好的时机。

- 需要注意的是,用户对一系列动作的结束时刻会有比较深刻的记忆,因此,将一段用户旅程以一个比较好的情绪状态作为结束时一个非常明智的举措。

情绪设计介入的手段有以下几种:

- “讲故事”。人更容易处理具象的故事,而非抽象的概念。因此“讲故事”是一个很好的让受众记住观点的方法。尤其是在品牌推广的时候。

- “玩游戏”。虽然Aarron Walter没有明确指出,但是“提供挑战和奖励”,很显然是游戏设计的思考方式。

情绪设计没什么成法,它更多地依赖于对整个用户旅程的细致入微的观察,以及具备共情的换位思考能力。优秀的情绪设计将会让产品的使用体验变得好上加好。

而另一方面,情绪设计的原则也可以在设计不可避免地出问题时起到弥补的作用。

取得信任与弥补错误

当设计师设计了一个产品,有一个很简单但是很复杂的问题——如何让用户相信这款产品?

尤其是这款产品和用户的生命财产安全息息相关的时候——比如理财产品、健康产品,以及汽车。

因此,本章主要介绍了如何利用设计的手法让产品博得用户的信任,主要的方法便是化繁为简——将复杂的条款用人话讲出来、准确抓住用户害怕的究竟是什么并加以解释、将用户可能的短期焦虑模糊化处理以避免糟糕的、短视的决策。

另外,做产品的设计师和工程师也是人,也会犯错。网站会掉线、汽车会弹广告(bushi),情绪设计也可以帮助产品在故障时不给用户留下太糟糕的记忆,甚至实现反杀。

首先,还是尽快从用户需求层次的低层级——功能性上尽快修复,同时需要从信任的角度保持信息的公开透明,向用户清晰地公示出了什么问题、解决方案是什么、当前进度如何、大概什么时候能够解决。

然后,还可以在情绪设计方面,将故障变成一次机遇。书中举了一个非常著名的案例——Flickr故障掉线期间,社区举办了一次涂色比赛,优胜者可以免费获得一年Premium会员。这让百无聊赖的Flickr深度用户找到了乐子。

当然,这一切都建立在产品本身已经和用户建立起了强大的情绪连结的前提下。如果一个产品平时就表现非常糟糕,那自然不要指望它在故障的时候用户能对它有什么耐心和包容性。

情绪设计的价值

本书的最后一章应该是写给公司老板和管理者看的。主要就是两个Idea:情绪设计需要审慎考虑,来融入组织的现有设计流程。其中比较典型的就是敏捷开发中对MVP的重新定义——MVP不应当是从用户需求模型的底层向上一步步完善的,而是从一开始就照顾到所有需求层级(尽管每个层级都可能不完善)。原因很简单——当用户看到的MVP是一个冷冰冰、对用户非常不友好的东西,哪怕它的功能已经相当完备,多数普通用户也会选择逃离。并且这种成见一旦形成,后续用户也会远离这个产品。

然后就是情绪设计的价值。作者举的例子是著名的协同App:Slack,以及不知名的日历App:Sunrise。Slack算是现象级的产品,它在一开始就考虑到了用户的情绪需求,因此在一开始就取得了巨大的关注度。现在Slack已经成为了某一类型的服务的标杆,甚至形成了一种特定称呼:“Slack-like”。

以上就是《为情绪设计》的全书内容。