11

8 月

PC通识2:“标准PC”硬件篇

- By IanGoo

如上一篇所述,我们今天所说的“PC”,实际上是继承自“IBM PC兼容机”(IBM PC Compatible)的一个概念。但是由于IBM早已退出了PC业务,因此,现在我们常常将这类PC称为“标准PC”。由于它的历史原因,它还曾经一度被称为“兼容机”,而在这些电脑上,由于普遍运行的是微软的Windows操作系统,因此又常常被称为“Windows PC”。

那么,如何为这样的PC下一个定义呢?或许不是很容易。因为PC是一个非常庞大的门类,而且有各种各样不同的外形规格(Form Factor),所以,更好的方式,还是从逻辑上说明这样的“标准PC”拥有哪些组件。

Contents

常见的PC类型

PC目前已经拥有了很多种完全不同的形式,包括:

但是,他们其实都是万变不离其宗的。任何一台电脑都可以总结为两个大的部分:

- 主机

- 外设

“主机”是一台电脑的核心所在。标准的台式计算机自然很好理解,就是那个大箱子,而与它连接的显示器、键盘、鼠标、耳机、音箱等等,都属于“外设”。笔记本和平板电脑注重便携性,集成度做得相当高,都集成了屏幕,同时也有对应的键盘和鼠标的替代设备,直接拿起来就能用,下面三个就比较特殊,它们是高度便携化设计的主机本身,外设则依赖于用户到一个地方自己去找一套。比如那个小似U盘的Intel计算棒,就得找到一个带HDMI的显示器,将计算棒插在上面,然后接上电源、键盘和鼠标,方可正常使用。

用户、外设和主机之间的关系,大致可以总结为:

- 用户操作外设。

- 外设将用户的操作转发给主机。

- 主机通过一系列计算,得到用户希望得到的反馈,发送给外设。

- 用户通过外设看到自己的操作结果。

所以外设又有一个名字叫I/O设备(输入输出设备)。有些外设是单纯的输入设备,如键盘、鼠标,有些是输出设备,比如显示器,但是也有一些是两者兼有的,如带有力反馈功能的游戏赛车方向盘、触摸屏等。

但是最核心的仍然是主机。我们不妨看一看,主机里都有些啥东西。

走进主机

IBM在设计PC的开山鼻祖5150的时候,有一个基本原则:只使用市场上能买到的现成零件。这一做法也奠定了现代标准PC的一个特点:突出一个“攒”。集成度更低的台式机大可以由消费者自己买一大堆零件回来自己组装成一台能用的主机,集成度更高的笔记本和平板电脑难度会大一些,可能还需要一些特别的设计,因此往往是由经验丰富的工程师操刀,但是这些厂商说到底也是买零件回来用一种更高水平的方式组装成一台能用的电脑。

如果我们打开一台台式主机的机箱,可以看到这样的场面:

在机箱里面,我们可以看到一张非常大的电路板,几乎所有的零部件和线缆都连接在上面。这个电路板被称为“主板”(Motherboard)。主板是一台电脑内将几乎所有设备“粘合”在一起的Hub,正是它使得各个零部件之间的数据互通成为可能。CPU要访问内存中的某个数据,需要通过主板当中的印刷电路,鼠标移动的电信号通过USB,进入南桥,然后通过主板上的线路传给CPU,CPU将指令通过主板传递给插在PCIe上的显卡,显卡再输出鼠标指针移动后的图像给显示器。

可想而知,主板承担着一个非常复杂的信息中转的功能,而且这些信息的格式、前去的目的地都各不相同,因此主板本身也需要有一定的计算能力,提供这样的计算能力的叫主板的“芯片组”。由于CPU在计算机系统当中的核心地位,主板芯片组通常就是在和CPU互传信息,所以,当前的主板芯片组通常都是由CPU厂商根据自己的CPU的设计来提供给对应的主板制造商。这也就是为什么市面上的主板通常都只能使用对应品牌的某些型号的CPU。如X570芯片组的主板,就只能和AMD Ryzen/Ryzen 2系列CPU匹配,并且在硬件层面上它们的CPU插座和对应的CPU也是匹配的。AMD的ThreadRipper线程撕裂者系列CPU——用不了。Intel的CPU——想都别想。

随着技术的进步,主板本身也承担了更多超越Hub的功能,它本身也集成了一堆东西,比如让电脑发出声音的声卡和让电脑能够联网的网卡,以往这些板卡都是要单独购买插在主板上的,现在的主流做法则是让主板直接集成,普通的用户用主板集成的就够了,如果有很专业的需要——比如音乐制作人,也可以另外购买更强大、更专业的独立声卡使用。

在主板的上半部分的中间,图上显示的是一个写着“CORSAIR”的方块,这个方块用两根黑色的管道连接到机箱后部的冷排和风扇,这个东西是一个一体式水冷散热器,它的服务对象藏在黑色方块的下面,大致长成这样:

这就是整个电脑的核心和大脑——CPU。还记得普林斯顿结构中的“控制器”和“运算器”吗?在现实的计算机中,这两个往往合并成一个零部件,就是CPU。

CPU在很多的设备上都能找到,比如智能手机,当然叫法有可能不同,比如智能手机上最核心的那块芯片除了CPU,还集成了GPU、内存、网络芯片等等,这种“一颗芯片管一切”的设计被称为SoC。相对来说,PC的CPU则相对简单一些,除了普林斯顿结构的运算器和控制器之外,还有寄存器、1/2/3级缓存、内存控制器等,部分CPU还在里面集成了一颗GPU,用于一些对显示要求不太高的PC。目前,全球的CPU供应商主要有两家——英特尔(Intel)和超微半导体(AMD)。曾经还有诸如威盛(VIA)、矽统(SiS)等CPU厂商,不过他们现在已经淡出了市场。值得一提的是,中国产的龙芯和兆芯也在稳步发展中,希望以后能够用上纯国产CPU。

需要注意,CPU和CPU是不同的。CPU本身是无数颗小小的晶体管组成,不同的晶体管搭配可以完成不同的任务,有的组合可以做加法,有的可以做乘法,通过不同的搭配可以在硬件层面上实现一系列复杂的功能。这种硬件搭配的“套路”,就是“指令集”(Instruction Set Architecture,ISA)。目前,PC最常用的指令集是AMD64。看名字就知道这是AMD开发的一种指令集,由于它本身是另一个指令集——X86指令集的扩展,它又被称为X86-64指令集。AMD64和早年32位的X86指令集都被统称为“X86”。而“X86”这个名字则来自于Intel开发的一系列非常成功的CPU——8086、80286、80386等等,他们的指令集设计是相同的,所以就有了“X86”的名字。

除了X86之外,还有一类叫“ARM”的指令集,目前手机上使用的SoC中的CPU,主要便是ARM指令集。ARM指令集的CPU为核心的PC也存在,比如微软的Surface Pro X和苹果最近推出的Apple Silicon系列产品。但是由于指令集的不同是一种很根本的区别,所以从操作系统到应用软件都需要专门重构。只能说目前在PC领域,尤其是在Windows PC领域,X86(包括AMD64)仍然是绝对的主流。

今天的CPU可以说是人造物的巅峰,小小一颗上镶嵌了近百亿颗晶体管,这些晶体管用只有几纳米宽度的金属线连接起来,可想而知,这样的电器会发出很大的热量,只消几秒钟,CPU就会烫得无法用手触摸,如果不加处理的话,CPU是无法正常工作的,所以计算机的设计者从两方面入手来解决这个问题:

第一、CPU的设计者为CPU设计了“温度墙”和“功率墙”,当CPU的温度达到一定程度之后,CPU会自动降低运行频率,降低发热量。

第二、CPU必须要搭配散热器使用。这就是上面的主机箱内部,盖在CPU位置上方那个写有“CORSAIR”字样的方块对应的东西。

下面就简单说说CPU散热器。

图中这个叫一体式水冷(AIO),由覆盖在CPU上的冷头和固定在机箱上的冷排、冷排上安装的风扇组成。冷排和冷头之间由水管连接,里面封存了水冷液,冷头里还有一个水泵,泵动冷却液在管路里循环,冷却液流经冷头,将CPU发出的热量带走,再进入冷排,冷排是一组薄片状的金属管线,和空气的接触面积非常大,再辅以风扇吹风,将热量散入空气中。一体式水冷安装方便,散热能力强,目前已经成为高端PC用户的首选。而且还有一个隐藏的好处:冷头体积很小,这在DIY安装的时候会带来不小的便利。

之所以叫“一体式”水冷,是因为这类散热器买回来的时候就是装好的,不用由用户进行自行组装,非常简便。而更发烧的玩家会选择一类“分体式水冷”,这类水冷买回来的时候是一堆套件,包含水箱、水泵(这两个一般是整合在一起的)、冷排、风扇、水管,需要用户根据自己的机箱布局进行调整和组装,很显然,对动手能力的要求更高,并且如果技艺不精的话,有可能会漏水,所以一般只有发烧友会选择这类分体水,但是分体水冷如果安装得当的话,对发热量很大的CPU的压制效果非常好。稍加改装,也可以将显卡也纳入到整个散热循环管路当中,更加高效,而且外观也颇为赏心悦目。

还有一种,是将散热器的散热片通过热管与CPU直接接触,再进行吹风,没有水冷散热器那种通过冷却液在冷排和CPU之间“搬运”热量的过程。这种散热器历史最为悠久,体积小的散热能力限制很大,散热能力强的又体积庞大导致安装相当不便,并且它的散热能力终究有一个上限,像Intel Core i9 13900K这种处理器,任何风冷都无法承受它满载运行的巨大发热量。但是风冷有两个好处,使他仍然拥有大批拥趸:第一、安静,水冷是一堆风扇加上水泵,而风冷普遍就是1-2把风扇,在低负载的时候风冷的静音效果是非常出色的;第二、可靠,就算是AIO水冷也有漏液的风险,但是风冷不会有这种顾虑。

为了让消费者在购买散热器的时候有个参考,CPU厂商都会写明该CPU的“TDP”,也就是“热设计功率”(Thermal Design Power),相应的,散热器制造商也会写明自己的散热器的容许TDP,方便消费者自行选择。

CPU插座的旁边,是标记为“2”的内存(RAM)。RAM是一组长条状的PCB板,一侧有金手指,可以插入主板对应的插槽。由于CPU对RAM的访问极为频繁,并且这也常常是系统的性能瓶颈,为了尽量降低电气性能的损失,RAM插槽普遍位于CPU的旁边。

内存的规格通常用DDRx-xxxx来表示,DDR代表目前主流的内存规格,后面的数字,短横前面的代表是第几代DDR规格,短横后面的是内存的工作频率。如DDR4-3200,代表DDR4、工作频率3200MHz。随着AMD Zen 4的发布,DDR内存也进入了DDR5时代。这类长的内存被称为DIMM规格,除了标准DIMM规格的内存条,还有一类很短小的内存,常用于笔记本,称为SO-DIMM规格。

内存的数据需要电力维持,一旦断电,内存里的所有数据就会被清空。所以它虽然被称作“存储器”,但实际上并不是用来存放文件的。它是用于存储供CPU访问的数据用的。只有CPU需要使用某个数据——不管它是某个软件的可执行代码还是对应的访问文件——它才会被加载进入内存。真正用于保存数据、断电后仍然可以保留的,是标记为“4”的硬盘。

硬盘的外形规格千变万化,图中可见的有两个,分别是2.5寸规格和3.5寸规格,通过线缆连接到主板。较早的这类硬盘是真的有“盘”在里面,拆开看的话长这样:

但是,随着技术的进步,出现了用闪存(NAND)来存储数据的固态硬盘,也就是常说的“SSD”。相较于机械硬盘,固态硬盘没有任何活动部件,因此不惧怕机械硬盘的软肋之一——震动。再加上固态硬盘的随机存取性能远远超过机械硬盘,所以现在的固态硬盘已经基本实现了普及。或许用户还会购买一块大容量的机械硬盘来保存数据,但是操作系统和软件普遍都是安装在固态硬盘里的。

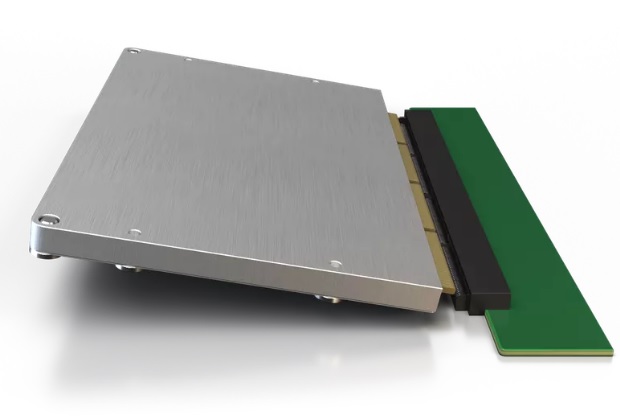

固态硬盘没有了这样的盘片结构,理论上是不用做成2.5或者3.5寸的规格的,不过为了兼容性,还是有一些固态硬盘是按照2.5寸的规格来做的,但是有更多的固态硬盘体积急剧缩小,变成了只有拇指大小的M.2硬盘:

更古老一些的说法,会将包括硬盘、软盘在内的所有数据存储(Storage)设备都称为“外存”。这里需要特别注意,在我小时候翻阅计算机书籍的时候,几乎所有的书里都会特别说明:内存专门指供CPU随时访问的随机存储器,它插在机箱里面,叫内存很好理解;当时还有一种存储设备叫软盘,是从机箱外面插进去用的,用完了可以抽出来带走,它是外存也很好理解。但是,硬盘这个东西虽然也是安装在机箱内部,不能随意拔出来带走,但它是用于长期存储数据用的,它也是外存。

这个就有些难以理解了,但是其实如果我们稍微了解一下CPU是如何获取数据的,就会明白它们之间的区别。比如CPU要打开一张图片,那么在操作系统的协调下,硬盘会首先将这张图片的数据加载到内存,然后CPU再从内存当中读取这张图片的数据,然后在看图软件的解算下还原成显示信号,由显卡绘制后交给显示器显示。在这个过程中,CPU能且仅能从内存当中读取数据,在绝大多数情况下,CPU是不会直接从硬盘、U盘、软盘之类“保存数据”的设备当中寻找数据的。原因很简单,现代CPU的速度太快了,它吃下原始数据、吐出处理后的数据的速度也太快了,快到什么程度——每秒20多GB,而硬盘的性能是根本跟不上它的节奏的,只有内存可以。饶是如此,这20多GB每秒的速度瓶颈也是卡在内存这边的,在CPU内部还有一套自己的缓存机制,还有寄存器,它们的速度比内存还要快得多(L1缓存带宽超过5TB/s)。所有这些CPU能够直接访问、寻找数据的,就是内存。除此之外的算外存。不过这个“内”“外”其实很容易歧义,所以我倒是更喜欢港台地区使用的术语——记忆体和存储器。就像人一样,我的脑子要处理什么东西,首先会在“记忆”当中去寻找,实在记不起来了,再翻开笔记本,看看以前在里面“存储”了些啥。

当然,后来随着手机的普及,内存和外存被误用的情况就极其普遍了。现在的年轻人一提起“内存”就是“512GB内存的手机”,在他们看来一个存储器,放在手机机身里面那就是内存啊,至于真正的内存则被迫改名叫“运存”。我还是坚持认为这种说法是错误的,手机圈子里已经形成了这样的认知也就罢了,但是用这样的错误观念来讨论电脑我是一定会纠正的。

在CPU的下方,有若干黑色长短不一的插槽,这些插槽叫PCIe插槽,可以通过直连CPU的通讯信道对计算机的功能进行扩展。目前,最上面一根插槽已经被占据了,这就是标记为“3”的显卡。

在很早的时候,电脑是没有“显卡”一说的,所有的图形的绘制工作都由CPU来进行。随着用户对性能的要求不断提高,随即出现了一些能够协助CPU进行“加速运算”的“加速卡”,随着时间的推移,图形性能的重要性越来越高,显卡也就很快成为一个关键的独立部件。时至今日,显卡的核心部件——GPU,其规模已经远远超越了CPU。前面说过,CPU的晶体管数量是“近百亿个”,我拿来当基准的是AMD普通民用级别最强大的Ryzen 9 7950X,大概在70亿晶体管左右,而NVIDIA RTX 4090,晶体管数量超过700亿,十倍于CPU。这也使得显卡一跃成为整个高端PC里最昂贵的单个部件。

当然,如果不需要这么强大的图形性能,也完全可以使用能耗更低、价格更低廉的显卡,或者——直接不要独立的显卡。早年,一些主板会自带一颗GPU,至于GPU需要使用的“显存”,则和系统内存直接共享,这类板载的显卡被称为“集成显卡”,不过这种做法已经退出了历史舞台,今天的做法则普遍是CPU里搭载一套GPU单元,称为“核芯显卡”,或者简称为“核显”。这类非独立显卡虽然性能弱,但是能耗低、发热量低,如果要求不高的话也是完全够用的。它们的价值在笔记本电脑上尤其明显,因为笔记本对能耗非常敏感,所以就算是一些高性能游戏笔记本或者移动图形工作站配备了强大的独立显卡,也往往会搭配核显来平衡能耗和发热,并且通过智能切换某个程序在独显还是集显上运行,来实现低能耗与高性能的兼顾。

在显卡的下方还有若干空着的PCIe插槽,这些插槽可以用来插一些扩展功能的设备,当然也可以插第二块显卡,实现GPU辅助计算或者NV Link这样的高级功能,也可以插一块无线网卡,让台式机也能具备无线上网的功能,除此之外还可以插SATA阵列卡来管理多块硬盘组件磁盘阵列、可以插PCIe插槽的AIC规格的固态硬盘、可以插PCIe转M.2的固态硬盘转接卡、可以插采集卡接收来自其他设备的视频输出并且转码或者推流等等,这已经是一套相当成熟的行业标准了。

整个机箱的最下方是一个黑色的大盒子,这个东西就是电源(PSU)。计算机是一个非常精密的弱电设备,但是它必须要接市电使用,PSU就可以起到将上百伏的市电通过适配、滤波转换为12V和5V的直流电提供给计算机使用。PSU虽然不起眼,但是它却是非常要紧的一个设备,再抠门的老炮在装电脑的时候也会在电源上有一些慷慨的做派:不会选择三无产品、尽量选择PLUS 80认证的高效率电源、尽量留足电源功率余量等等。因为电源如果不合格的话,它会将整个主机都摧毁,威力相当强大。

这是最常见、最普通的台式机的构造,因为它足够大,所以各零部件可以较为清晰地呈现出来,而主机之外,就是一台计算机和用户交互的主要窗口了——外设。

主机之外

一台最基础的台式计算机要达到“能用”的程度,除了主机之外,在目前的技术条件下,还需要至少这几个外设组件:

显示器

目前,计算机最常见的输出方式就是将内容输出到显示器上。在显示器出现之前,通过灯管、蜂鸣器声音、打印纸带等方式输出的也有,但是从交互效果看,显示器仍然是目前计算机输出设备的最优解,它兼顾了优良的人机功效和足够好的呈现效果,并且对于一些便携式的计算机设备,也能较为方便地进行集成。

键盘

键盘是一台PC最基础的输入设备。如果一台PC没有鼠标,它还是可以正常开机的,但是如果一台PC没有插键盘,有些比较老的电脑就会不允许用户开机,而是在启动阶段就在屏幕上提示“没有找到键盘”。

因为键盘是一台PC最基础的输入设备。甚至可以这么说,一台PC可以没有鼠标,但是没有键盘却可以说寸步难行。对于现代用户来说可能难以理解,因为现代的图形界面已经将鼠标操作变成了一种理所应当的事情。但是,对于一些老用户来说,键盘是更为基础的输入设备,包括但不限于:在文本界面上输入命令、控制主板的BIOS等等。

键盘最直观的功能很容易想到——“打字”。但是实际上,一把键盘在老用户手里是效率神器,因为在现代电脑当中有一个重要的概念——快捷键。比如在Word当中,要将若干个字设置为加粗,萌新操作是拖鼠标选中这几个字,然后拖鼠标到工具栏里点那个“B”图标的按钮。而老鸟操作则是Shift+方向键选定,然后直接Ctrl+B。手全程不用离开键盘,操作完成后可以继续打字。

可以说,提高对键盘的熟悉程度和对快捷键的熟悉程度是PC用户提高效率、得以空出足够的时间来摸鱼的关键要素之一。

鼠标

当然,随着图形界面的普及,鼠标也变得日渐不可或缺。

鼠标,又叫“滑鼠”,是一个放在桌面上可以四处移动的设备,随着鼠标的移动,屏幕上会有一个指针或者手或者竖杠whatever形状的图标,跟着鼠标的移动轨迹亦步亦趋地移动。再结合鼠标上的左键、中键、右键、滚轮,就可以实现不同的操作。比如将鼠标移动到一个按钮上,按一下左键,就代表用户“按下”了这个屏幕上的虚拟按钮。

经过计算机多年的发展,鼠标的左中右键和滚轮都已经形成了某种约定俗成的规矩,即:

- 左键点击代表和当前指针下方的“东西”直接交互。比如指针下面是个按钮,点一下左键代表将这个按钮按下去。在Windows的文件资源管理器当中,单击代表选中指针下方的文件,双击代表打开。

- 右键代表在当前位置展开快捷菜单。

- 滚轮代表卷动当前窗口下的内容。

- 中键按下代表进入平移模式。按一下之后会出现一个带箭头的圆圈圈,这时候向这个圆圈圈上方移动鼠标,就可以将当前屏幕里的内容向上滚动。反之同理。

当然,在某些专业应用当中,左中右键又有不同的操作规范了。

音频设备

现在的电脑基本上都是“多媒体电脑”了。也就是说,现在几乎所有的电脑都是可以出声的,目前市场上在售的几乎所有主板也都集成了声卡,将耳机或者音箱插到机箱后面的插孔里就可以听到声音。

当然,也可以选择其他的音频设备,比如一些游戏耳机不是插最常见的圆形插孔,而是插USB,这是因为这些耳机普遍是内置声卡的,只需要接收从USB传来的数字信号,耳机自己会对信号进行解码、播放。

最绝的是,现在的显卡也可以具备音频输出的功能。当然,显卡本身不具备解码能力,只能从HDMI或者DP接口输出数字信号,如果显示器本身带有解码功能的话,就可以将这个数字型号转换为声音,通过插在显示器上的耳机或者音箱、或者显示器自带的音箱播放出来。

打印机

虽然现在用打印机的人已经很少了,但是对于办公人士和娃爹娃妈来说,打印机还是不可或缺的。它可以将特定的内容以一定格式输出到纸张上。

在很久以前,计算机领域有所谓的“软拷贝”、“硬拷贝”之说。简单点说,就是一段文本如果显示在屏幕上,这个状态就叫“软拷贝”,而打印到纸上之后就称为“硬拷贝”。当然,现在这种说法已经几乎没有人再使用了。

U盘与移动硬盘

“如何将一台电脑硬盘上的数据搬到另外一台电脑上?”除了直接拆硬盘这个不太现实的选项之外,比较正常的做法就是使用移动存储设备。最早的移动存储设备就是软盘,但是今天,担任这个任务的是U盘和移动硬盘。

U盘里的“U”,指的是USB。

USB = Universal Serial Bus,通用串行总线。“通用”,说明它的使用范围极为广泛,确实,前面所说的各种外设,从鼠标到键盘,从音频设备到打印机,甚至显示器,都有USB连接的选项。只需要将U盘或者移动硬盘通过USB连接到电脑,就可以在“计算机”里看到相应的盘符,然后就可以往里、往出倒腾文件了。

以上只是一台电脑硬件部分的典型配置,事实上,PC由于其极为强大的可扩展性,每个用户都可以根据自己的需求来搭建适合自己使用的PC。比如,很多游戏主播就采用了双电脑的配置,一台电脑玩游戏,显卡连接着两个设备,第一当然是显示器,第二则是另外一台电脑,这第二台电脑的PCIe插槽里插着一块独有的设备——采集卡。采集卡会接收第一台电脑输出的视频信号,然后进行压缩,将视频信号通过OBS等直播软件在互联网上进行直播。这种采集推流电脑就是为了应对特殊需求而专门配置的。

到这里我们简单介绍了一下PC的硬件。但是光有硬件,一台PC还是没有办法运行的。在硬件之上,我们还需要一堆看不见的东西。它们是广义上的“软件”,也就是在电路中游走的脉冲。