06

2 月

CES 2023汽车领域展后总结

- By IanGoo

2023年1月8日,2023年CES在拉斯维加斯闭幕。相较于往年,这一年的CES上的汽车相关的展示比较少,但是主题也更加集中了一些。

首先,来看看一些重量级的整车。

Contents

整车

BMW i Vision Dee Concept

这是本届CES汽车领域的顶流产品了。

从外观来看,这是一辆很不“BMW”的概念车,整个车身都是白的,几乎看不到任何曲线特征,前格栅也是白的(可以是白的),看起来像一块大肥皂。

真的是白的吗?

不愧是找过Andy Warhol合作搞Art Car的厂牌,这一套图玛丽莲·梦露看了都得直呼内行。

之前BMW曾经在2022年的CES上展出过iX Flow概念车,就是用了E-Ink技术来呈现不同的车身,但是当时还是黑白E-Ink,今年的i Vision Dee很明显换成了彩色E-Ink。

经典的BMW双肾格栅还在,但是在E-Ink的加持下变得更加灵动,可以构成一组对外的表情。而这也是i Vision Dee的另一个概念:角色化。

在i Vision Dee的众多宣发材料中,它的形象更像“一个人”而非“一辆车”。所以,BMW的设计师为这辆概念车添加了一个功能——个性化的AI形象。

AI Avatar已经有一段历史了,国内消费者认知很明显的是蔚来的NOMI。随着NOMI的成功,也有越来越多的厂商开始加入这一特征,它可以让汽车变得更加拟人化,这也算是情绪设计的一个很经典的手段了。

而i Vision Dee的概念则是为车辆创建一个可自定义的人物形象,这样可以让这辆车具备更丰富的个性化。

进入车内之后,我就更为欣慰了。关于车载XR的应用,我在《游戏人间》和《平行世界》两篇当中都提到过“现实层叠加虚拟层”的设想,而i Vision Dee已经将这种思想设计了出来。通过IP上的一个滑条,用户可以在虚拟层所占的比重上进行调整。

现在提起“元宇宙”的概念,很多人都会一脸嫌恶本能地联想到“诈骗”,嘛,打着元宇宙的旗子骗钱的确实有,但是就技术本身而言,元宇宙倒确实是未来交互设计的发展趋势之一,应当理性、二分地看待。

Peugeot Inception

这次在CES上,Peugeot展出了一辆名为“Inception”的概念车。这款概念车没有Vision Dee那么多的说道,就是Peugeot未来电动化设计方向的一次预告。

当然,Inception已经不是最早的预告了,9X8 Hypercar赛车已经使用了这套新的设计语言,不过9X8不是BEV。

但是Inception在9X8的图形元素的基础上,在型面上做了更清晰的阐述。这种型面风格可以总结为“包在布片里的铁块”。

该车延续了很多BEV上常见的整体感很强、弱化曲线的曲面风格,但是和Lucid Air那种整体浑圆的风格相比,Inception多了很多非常平整、笔直的平面和直线,这在传统的汽车设计手法当中是非常罕见的。

内饰方面,胆子也不小。

Inception的内饰高度几何化,IP由长方体和圆柱体构成,换一个颜色甚至可以Cosplay一下柯布西耶的名作——萨伏伊别墅。

UI的风格也更加“线条化”,但是能不能具备较好的实用性,这就说不好了。

Afeela

多年之前,SONY曾经展示过一款概念车。这次SONY又来了,不过还拉上了本田,展出了一款名为“Afeela”的车。这车已经非常接近量产状态了。

Afeela的外饰设计主要的亮点是前脸的“Media Bar”,除了大灯和发光Logo,还可以通过氛围灯来展示充电进度。

内饰方面则和之前2020年的SONY Vision-S概念车基本相同,高度简洁、一个大横屏。区别就是方向盘的上半部分被砍掉了。看来SONY也是一个对轭式方向盘持有乐观态度的厂商。

在用户体验方面比较特别的地方在于它搭载了高通骁龙数字底盘技术和UE5,并且SONY还开发了一个“用于驾驶”的游戏引擎,甚至还能直接将PS5的DualSense手柄接到屏幕上。UE5支撑的这套技术可以在车内的屏幕内直接玩游戏,也可以实现更为强大的XR显示效果。关于这个,也是目前一个比较有趣的趋势。

RAM 1500 Revolution BEV与VW ID.7量产型

这两个车型就不多说了。

RAM 1500 Revolution对国内市场的影响不会很大,很明显它的主要市场还是在北美。RAM 1500 Revolution算是Chrysler对GM复活HUMMER EV以及新兴的Rivian在皮卡电气化这个领域的回应。

RAM 1500 Revolution的外饰没啥好说,就是一个挺接近量产状态的皮卡。内饰主要的设计亮点是可持续性材料的使用。比较值得说道的是它的UX设计。

AI助手这个可以不用多说,市场上已经非常普遍了。不过作为皮卡,它有一个挺有意思的功能——智能跟随。车主在下车走动的时候,它可以自动以安全速度跟着车主并且绕过障碍物,这样可以让车主很方便地不用走太远就从车里拿取工具或者材料。这是个很美式的用户体验,毕竟在那边修个屋顶都得自己动手,自然需要用皮卡拉材料。

My Day(一个智能日程规划)和座舱模式,没啥好说。AR HUD同样也没啥好说。装载规划有点意思,这个是一个App,可以让用户测量需要拉的东西有多大、能不能放进货斗,如果要拉好几个,它还可以提供合理的装载规划。可拆卸的显示屏,没啥好说;智能家居控制,平平无奇;外部投影仪,这个很美式,他们那儿有汽车剧院的传统;Level 3级自动驾驶,Emm……

量产型ID.7就不多说了,应该都见过了,高清无码的那种。

智能巴士

一些智能巴士也出现在了CES。其中不少还是存货,比如丰田的Moox和MX221。

智能巴士目前仍然大部停留在纯概念的阶段,他们的技术前提都是一个比较缥缈的Level 5,然后在这个设定下构思用户体验。但是也由于这个设定比较缥缈,所以智能巴士的诸多设想目前还看不到有落地的可能性。

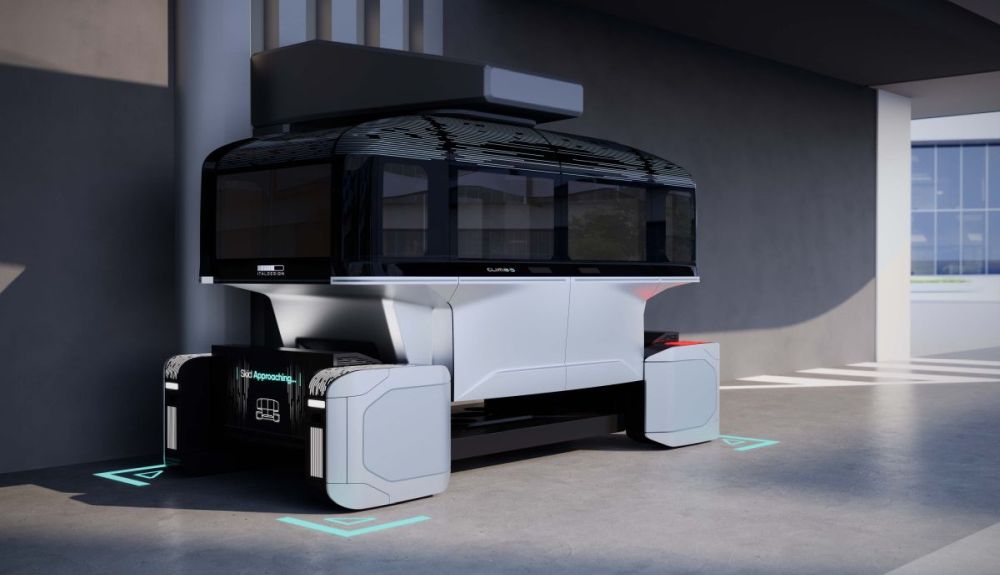

理念上比较跨界的是ItalDesign Climb-E,座舱和底盘分离,座舱平时可以作为家居环境的一部分,出行的时候叫来一个底盘架上去就走——这个概念也不是首创了,所以我说它的理念是“跨界”而不是“新颖”,这个理念多年之前现代就已经提过了。

总体上,这些智能巴士的主要设计趋势就是一个可以实现多种用户活动的共享化移动空间,外观表现为一个方盒子。

趋势

数字自定义

继去年的iX Flow之后,BMW再次在CES上强调了一遍自己的E-Ink车身,去年是黑白,今年直接上彩色E-Ink了。

事实上在消费电子领域,彩色E-Ink早就是非常成熟的技术,海信的手机就以彩色E-Ink屏幕作为买点,而且也不贵。但是这项技术在汽车上的运用还是比较新鲜的。

毫无疑问,这是一种“Digital Customization”的思路,以往在某些概念车上会看到有些厂商几乎将车身当成了显示屏在用,对于需要在大太阳底下奔跑的汽车来说,主动发光的显示屏的装饰效果不一定比被动反射不发光的彩色E-Ink效果更好。

但是很显然,BMW的这种E-Ink车身想要投入量产还是会有不少的阻力,成本方面,这玩意儿的成本尚不可知,但是肯定会比普通的车漆贵不少。另一个层面上的问题则在于法规方面。目前国内车身改色超过30%需要进行备案,这种“一键全车身改色”的东西很显然是无法通过法规的。

所以,折中一下的话,将E-Ink放在一些外饰装饰条上似乎是更合理的解决方案。

另一个“Digital Customization”的思路就是个性化的AI Avatar。在《平行世界》中,我们曾经提到过元宇宙的一个重要元素便是个性化的Avatar。BMW将这个应用到了Vision Dee概念车上,具体的技术细节没有找到,但是可以理解的解决方案是通过简单的面部扫描与3D重建生成一个和用户外貌比较类似但是很明显更加“虚拟化”的虚拟形象,作为用户在车内的“虚拟世界”中的分身。

AI Avatar这个东西,在量产车上已经使用了挺长时间了。但是消费者已经产生了一些对它们进行个性化的需求。知名度比较高的蔚来NOMI,万年不变的形象是个IP上的小圆脑袋,于是,一些消费者给它套上了个帽子,想法相当妙绝:

对于那些完全在数字媒介上活动的AI Avatar来说,这样的待遇自然就没有了,但是这也给了HMI设计师更大的做数字化自定义的空间。

无屏交互

车内的交互方式已经经历了物理交互、触屏交互两个阶段,现在开始走向第三个阶段——无屏交互。

无屏交互其实也是“元宇宙”概念的一种延伸,立足于其中的XR部分的概念,即:交互设计中的信息呈现不一定需要依赖于屏幕——那么问题来了,离开屏幕,去哪儿?

目前的主流设计便是进入XR。还是Vision Dee概念车,搭载了我也没看明白的XR显示设备,总之很黑科技,也有可能是After Effects技术,可以在现实之上叠加不同程度的虚拟图层。

当然,在现实当中,这类黑科技还没做到这种程度。能做到的大致是这种效果:

数字引擎

车肯定都得装引擎,它是驱动车子运行的动力核心。而现在还有另一类引擎也纷纷上车了,那就是游戏引擎。

本次CES展出的Afeela就内置了Epic的UE5引擎。

对于汽车行业而言,Unreal Engine已经不算生面孔,但是UE在汽车行业的应用主流是用于汽车造型设计的可视化渲染流程,这已经没啥好讨论的了,今天要说的是另一件事情——直接在汽车里面设置UE。

而且事实上,SONY的动作已经慢了,Lotus已经在量产车Eletre上安装了UE5。

其原因不难理解:当代汽车的车机内容已经愈加“3D化”,在UI上直接摆一个汽车的模型、通过触控对想要操作的区域进行直观的操作已经成为一种非常常规的设计。随着这种设计风格的普及,让这些3D的模型更加精细、三维效果更加真实也就成了下一步内卷的方向。

而游戏引擎在高质量实时渲染这方面拥有得天独厚的技术优势,自然也就成了有这方面需求的场合的潜力选择。Lotus也正是看中了UE5的技术优势,通过在车机里内建UE5来对HMI当中的3D内容进行高质量渲染。

车上娱乐

有了游戏引擎加身,再配合车机芯片越来越过分的算力,车内娱乐的选择也就愈加丰富。从最早的只能听听收音机,到后面可以连手机听音乐、可以看视频,进化到现在可以玩游戏、玩XR内容。

早在2020年,Tesla Model S就已经走出了这一步,在车内搭载了高配游戏PC级别的AMD GPU,根据某些消息表明这是个半定制的Radeon RX 6600XT,大致是中端定位的显卡。

屏幕上显示的东西游戏老玩家都表示太熟了:《巫师3》、《辐射:避难所》、《星露谷》、《茶杯头》。以Model S配置的图形处理器的性能,跑这些游戏还是手到擒来的。

本次SONY和Honda的Afeela上在搭载UE5之余还将SONY自家的PlayStation DualSense游戏手柄拿了出来,但是Afeela的硬件规格没有对外透露,能在上面运行啥游戏也尚不可知,但是SONY手里有个PlayStation这个巨大的生态圈,如果真的能用好了那在车内娱乐这块真能算得上一个降维打击——前提是能做好。

那么车机的算力不足怎么办?

另一个手握众多游戏资源的便是GPU领域的老大——nVidia。nVidia有一个产品叫GeForce Now,这是一个云游戏平台,玩家无需图形性能超群的高配置设备,只需一个速度不错的网络连接,就可以连接到nVidia的数据中心,登陆自己的Steam账号,玩自己游戏库中的游戏。终端可以是一个图形性能稀烂的轻薄本,甚至可以是一台手机。

本次在nVidia GeForce Now的发布会上,终端支持中就包括了比亚迪、现代和Polestar的汽车。

其他

飞行汽车

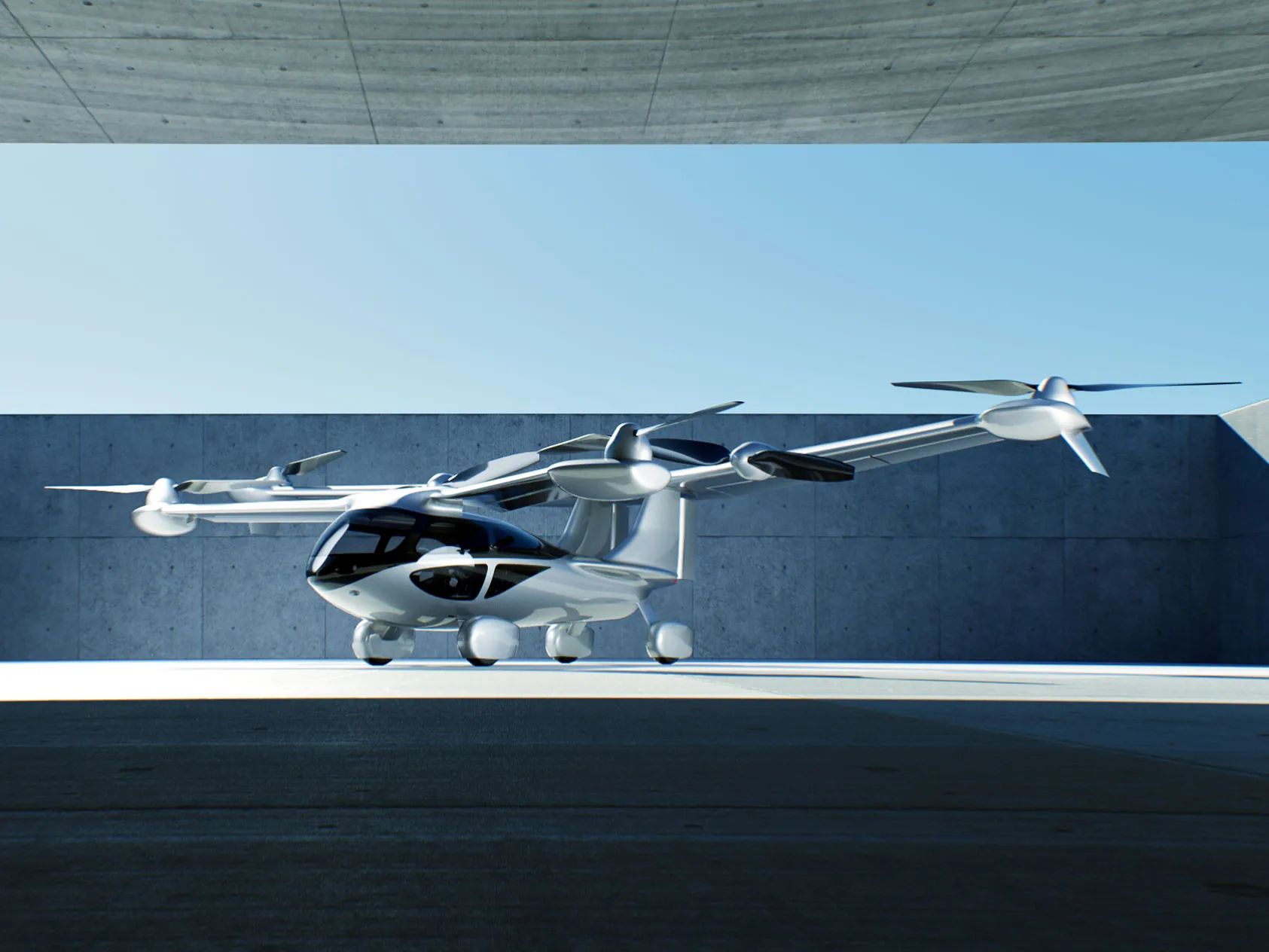

今年展出的飞行汽车的概念没有往年那么多了,Aska A5算是一个。它的亮点是:它是一个VTOL,可以垂直起降的固定翼飞机。

而其他的一些厂商如小鹏,采用的还是比较稳妥的四旋翼方案。

关于飞行汽车未来的走向其实技术层面上的东西不太多,更多地还是要看法规怎么走。

nVidia Omniverse

最后一个趋势点还是来自nVidia,Mercedes-Benz将采用nVidia Omniverse来设计新工厂。

Omniverse又是一个打着“元宇宙”的旗号的产品。但是本质上,我更愿意称他为“3D协同+数字孪生”。前者是将市面上主流的3D软件接入到一个统一的USD平台当中来实现实时的可视化协同(注意是可视化方面的协同)。后者是在OVX上实现具备物理反馈与现实同步的数字化模拟。

如果感觉到难以理解的话,可以这么看:

奔驰在盖新工厂之前,会首先在Omniverse提供的虚拟平台里设计、建造这个新工厂,并且在数字孪生技术的加持下让这个新工厂在数字空间当中虚拟运行一番,找出可能的问题,回头再修改设计,最后将可行的方案拿出来交给工程队在现实世界中盖这么一座工厂。